運動星球

坐著就能練! 頸、胸、腰多裂肌訓練 跟深沉痠痛說掰掰

2020-07-29

現代人久坐少動加上姿勢錯誤,腰痠背痛已成為家常便飯,雖不至於立刻造成重大傷害,卻時時刻刻擾亂著我們的生活。該怎麼從根源解決?可以試試訓練脊椎最深層的肌肉-多裂肌的肌力與肌耐力。以下針對各部位多裂肌的訓練動作,讓你從頸、胸到腰的肌力練起來,不怕腰痠背痛找上門!

坐著就能練! 頸、胸、腰多裂肌訓練 跟深沉痠痛說掰掰

知識便利貼︱多裂肌是什麼?

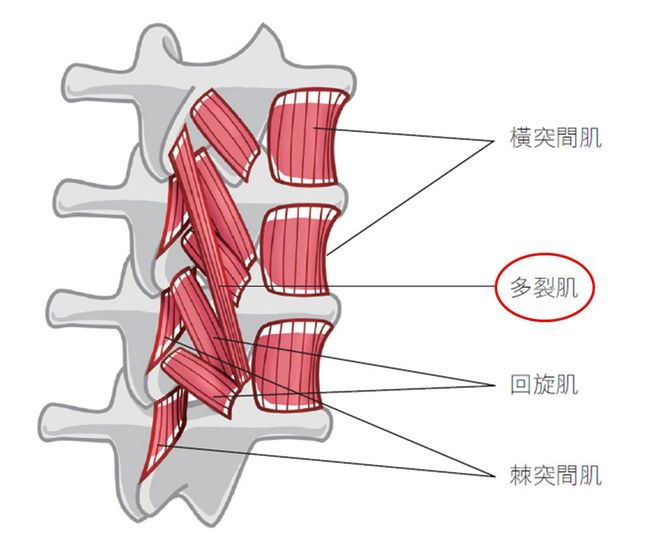

多裂肌(Multifidus Muscle)是由許多小束肌肉組成,兒童的長度約0.5公分,成人約2公分,對稱性長在脊椎骨縫兩側。多裂肌起點位於腰椎乳突、胸椎橫突及頸椎關節突,止點在頸椎第2節以下棘突,其中在腰區最明顯也最發達。

多裂肌可執行深層細微脊骨間的小動作,維持脊柱的穩定作用,是非常關鍵的肌肉群。也因為在腰區的肌束特別發達,所以慢性腰痛常與多裂肌肌力功能消退有關,另外近年研究也發現,多裂肌可能跟椎間盤相關病變有關。

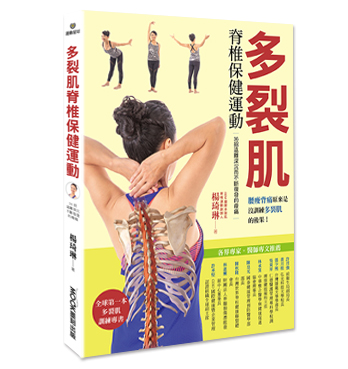

多裂肌

訓練頸椎多裂肌

適用日常體況:低頭辦公、使用電腦、接聽電話、久站、久坐、長時間會議、出差交通、趕報告、哺餵母奶、年長頸椎肌耐力不足者。

合掌拉頸

訓練效果:適合電腦族、文書族、追劇族、手遊族、產後哺乳、年長者等長期頭頸維持姿勢過久的人,伸展與舒緩頭部、肩頸的痠痛不適。

訓練部位:頸椎多裂肌肌群伸展和收縮。

△ 頸屈:斜角肌。

△ 頸伸: 斜方肌(遠側支撐)、胸鎖乳突肌、頭夾肌、頸夾肌、豎脊肌。

△ 屈肘關節的肌肉:肱肌、肱二頭肌、肱橈肌和旋前圓肌。

△ 屈手關節的肌肉:橈側腕屈肌、掌長肌、尺側腕屈肌、指淺屈 肌和指深屈肌等。

難易度:★★★★★

訓練時間:3 分鐘

使用器材:脊椎運動墊

注意事項:頸椎 1 年內有開刀或半年內有外傷,須先請醫事人員評估。上肢關節有問題者,可先依自己舒適狀況學習。

小提醒:

1. 此動作可採站姿或坐姿。

2.合掌拉頸帶動頸椎多裂肌群伸展與收縮肌纖維彈性空間,運動過程胸椎到尾椎保持中立不動;轉腕過程若有不適,可先從指 尖雙併做起,漸進式練習。

合掌拉頸

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。胸部挺直,保持頸部不動,兩眼平視前方,雙手合掌,掌尖在鼻頭高度。

步驟2:頭頸既不前屈也不後仰,手背對貼,掌尖高點慢慢轉向鼻頭。

步驟3:雙掌中指順著鼻尖往頸椎第 1 節向下,多裂肌肌群啟動頸椎前屈。

步驟4:指尖從頸椎下巴翻轉前推,手腕併攏大拇指向下。頸椎回正,雙手準備回到起始的合掌動作。

訓練胸椎多裂肌

適用日常體況:辦公室久坐、身體前彎辦公、搬運物品、出差交通、長途開車、常抱小孩、哺餵母乳、慢性心血管疾病、慢性呼吸道疾病。

畫圓展胸

訓練效果:適合過度使用手肘工作的職位,如廚師、理髮師、洗頭服務生、美容美體師,以及生活中做過多手腕動作,例如手洗衣服、煮飯 切菜、抱小孩的家庭主婦。這些族群的常用動作容易造成手肘內外側受傷,也就是所謂網球肘和高爾夫球肘。畫圓展胸可舒緩肩頸痠痛,同時更深層導引胸廓擴張和收縮,訓練肺活量和心肺肌群拉 提的肌肉張力和微循環。

訓練部位:多裂肌肌群伸展和收縮。

△ 上提肩胛骨的肌肉:斜方肌上部、菱形肌、肩胛提肌等。

△ 下降肩胛骨的肌肉:斜方肌下部、胸小肌和前鋸肌下部。

△ 屈手關節的肌肉:橈側腕屈肌、掌長肌、尺側腕屈肌、指淺屈 肌和指深屈肌等。

△ 屈脊柱的肌肉:腹直肌、腹外斜肌、腹內斜肌、髂腰肌和胸鎖 乳突肌等。

△ 伸脊柱的肌肉:豎脊肌、斜方肌、胸鎖乳突肌和臀大肌等。

難易度:★★★★★

訓練時間:3 分鐘

使用器材:脊椎運動墊

注意事項:若手腕、手肘因長期肌肉僵硬而無法對貼,透過鏡子反射,盡量 做到對稱角度即可。

小提醒:此動作中手腕非常重要,從手指、手腕、手肘到肩關節,都是脊 椎運動練習中穩定脊柱肌群最重要的「拉正工具」。因為過度使 用手肘而出現手肘關節不適者,可藉此運動達到深層肌肉扭轉。

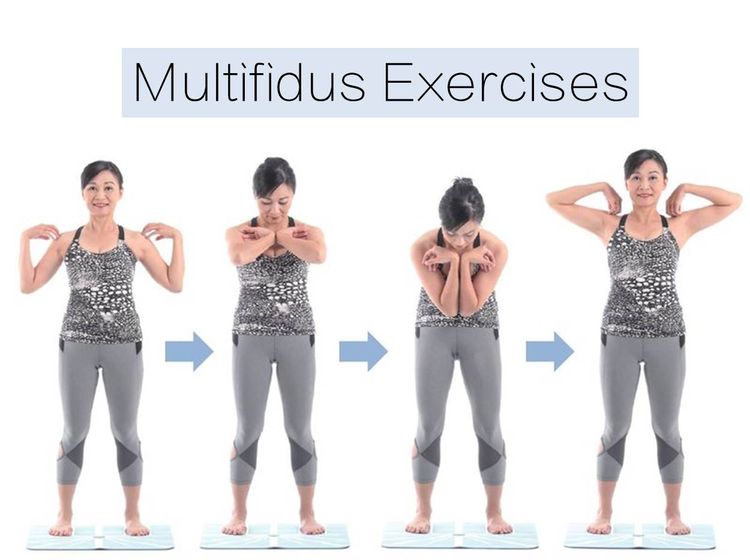

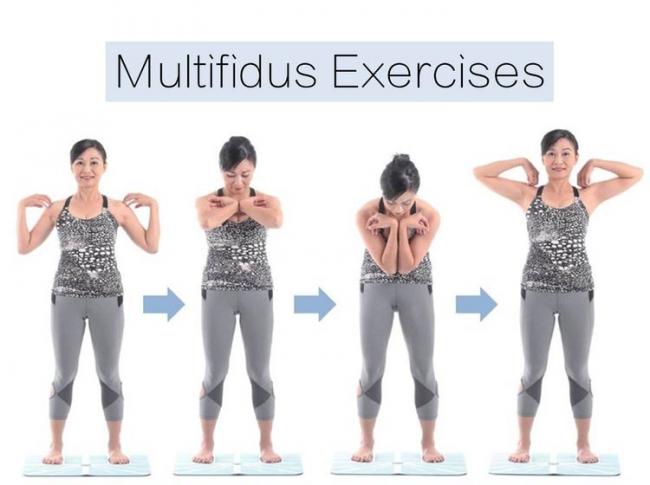

畫圓展胸

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。指尖輕點在肩膀兩側,手指頭不用力。肩膀放鬆,視線直視前方,保持脊椎中立。

步驟2:下巴內收,帶動頸椎第一節多裂肌伸展到胸椎。胸椎後推,從側面觀察肘關節與肩關節同高。手腕貼在下巴位置,使兩側多裂肌肌群讓脊椎能穩定在中央位置。

步驟3:從手腕對貼,漸進窩胸拉進成手肘對貼。加強脊椎到胸椎多裂肌肌群肌力,並穩定背部深層肌肉張力平衡。

步驟4:從兩肘雙併屈胸,慢慢拉挺多裂肌肌群,雙肘水平展開與肩同高,調整呼吸,眼睛直視前方,使脊椎回到中立位置。

訓練腰尾椎多裂肌

適用日常體況:長時間寫功課、辦公室久坐、身體前彎辦公、搬運物品、出差交通、長途開車、擠餵母乳、產後、懷孕期、下背痛。

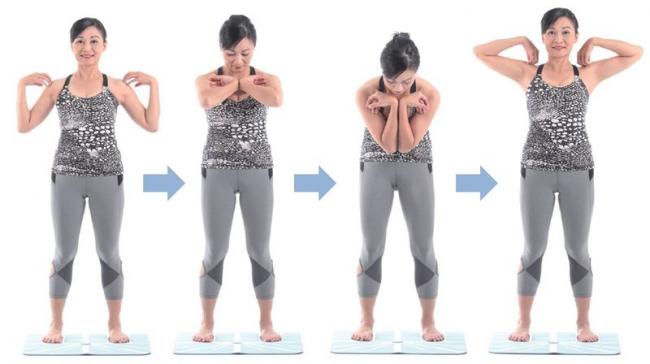

開肩引脊

訓練效果:在辦公室久坐,常因為腰椎和尾椎受壓,讓血液循環逆流減緩,加上地心引力的阻力,造成下肢水腫或膝關節、踝關節緊脹。此動作可利用受限空間舒展腰椎疲累、改善尾椎受壓問題。

動作一開始將上身的胸椎對中,接著藉由腰椎和尾椎的多裂肌肌群肌力與張力訓練,帶動膝關節和踝關節運動、刺激末梢血液循環,增加脊椎與脊椎間肌肉彈性,並減少神經壓迫。透過地心引力牽引伸展腰椎和尾椎,除了促進背部肌群活絡、血液循環,腰椎後推和挺直動作也可深層刺激腸胃內臟,達到自我按摩功效。

訓練部位:多裂肌肌群伸展和收縮。

△ 上提肩胛骨的肌肉:斜方肌上部、菱形肌、肩胛提肌等。

△ 下降肩胛骨的肌肉:斜方肌下部、胸小肌和前鋸肌下部。

△ 屈手關節的肌肉:橈側腕屈肌、掌長肌、尺側腕屈肌、指淺屈肌和指深屈肌等。

△ 內收肩關節的肌肉:肩胛下肌、胸大肌、背闊肌、肩胛下肌和 大圓肌、岡下肌、小圓肌和喙肱肌。

△ 展肩關節的肌肉:三角肌和岡上肌。

△ 屈脊柱的肌肉:腹直肌、腹外斜肌、腹內斜肌、髂腰肌和胸鎖乳突肌等。

△ 伸脊柱的肌肉:豎脊肌、斜方肌、胸鎖乳突肌和臀大肌等。

△ 屈髖關節的肌肉:髂腰肌、股直肌、縫匠肌、闊筋膜張肌和恥骨肌等。

△ 屈膝關節的肌肉:腓腸肌、股二頭肌、半腱肌、半腱肌和股薄肌等。

△ 伸膝關節的肌肉:股四頭肌。

難易度:★★★★★

訓練時間:5 分鐘

使用器材:脊椎運動墊

注意事項:

1. 腰椎 1 年內有開刀或半年內有外傷、椎間盤突出者,須先請醫事人員評估。

2. 有青光眼、暈眩症、或是心臟疾病患者,前傾角度到胸椎即可,頭部應高於心臟。

小提醒:

1. 此動作是緩和的大前彎,切忌快速。

2. 步驟 3 指尖引導到腰椎和尾椎時,可觀察肚臍附近的衣服是否 有皺摺,簡單評估自己的多裂肌。

開肩引脊步驟1.2.

開肩引脊步驟3.4.

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。雙手兩側平舉,掌心向上。脊椎維持中立線,肩膀放鬆。

步驟2:手背對貼,指尖順著頭頂眉心正中央脊椎線往下延伸,帶動頸椎第一節多裂肌伸展。膝蓋微彎,放鬆腰椎和尾椎脊肉張力。

步驟3:指尖沿著胸椎往尾椎方向下拉,帶動多裂肌肌群像扇形伸展開來。背部從側面看呈 C 字形,雙腳穩貼地面。

步驟4:指尖引導身體往脊動墊的A線下拉,雙膝打直,從腳跟到頸椎同步伸展身體後側肌肉群,緩解神經壓迫。

■ 圖文摘自墨刻出版,楊琦琳著作《多裂肌脊椎保健運動》一書。

本書特色

.全球第一本多裂肌訓練專書、台灣自創運動

.針對4大族群12種常見問題提出專屬訓練招式

.36招圖文並茂step by step教學

.從自我檢測→知識背景建立→多裂肌運動動作教學→分族群下運動指導籤,一步步完整建構多裂肌運動知識版圖

從幼兒站立的那一刻起,脊椎便承受地心引力下拉與體重重力下壓的受力。加上現代社會工作姿勢不良、滑手機習慣等外在因素,從兒童、成人、孕產婦到銀髮族,脊柱變形引發的腰背痠痛,擾亂了各年齡層男男女女的生活。

想遠離「痠痛人生」,針對脊椎深層多裂肌的訓練,正是連在居家都能隨時隨地進行的解決之道。

多裂肌是沿著脊椎最深層的肌肉,兒童0.5公分,成人2公分,這些小肌肉有如穩定脊椎的鋼索,從頸椎到尾椎連結著每一個椎骨。透過多裂肌群肌耐力和肌力訓練,可活絡脊椎各關節的微血管、活化神經傳遞;藉著隨時隨地都能做的方便和普及性,多裂肌運動能改善全家大小因為姿勢不良造成的不適,遠離日常痠痛困擾。

■ 更多《多裂肌脊椎保健運動》資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

染COVID-19別急著恢復運動! 專家﹕過勞引發長新冠,這個關鍵可減風險

2022-06-09

國內新型冠狀病毒病 (COVID-19) 確診人數不斷飆升,2022 至今已近 260 萬人。運動咖染疫關在家 7+7 天雖然很悶,但要注意,無論你是居家隔離中、或是 14 天自主防疫結束後,別趕著報復性運動!紐西蘭研究長新冠 (Long COVID) 的 Anna Brooks 博士於今年 3 月發表的文章提醒,堅持運動可能意味著面臨嚴重而持久的症狀,確診者請等待身體 100% 恢復正常再開始訓練,否則你可能被長新冠症狀騷擾更久。

染COVID-19別急著恢復運動! 專家﹕過勞引發長新冠,這個關鍵可減風險 ©Kyle Austin on Unsplash

紐西蘭奧克蘭大學的細胞免疫學家 Anna Brooks 博士正在領導進行一項有關該國長新冠(Long COVID)的大型研究,她曾與一群感染過 Covid-19 的年輕人一起工作,他們都是輕症患者,卻在感染 Covid-19 後變得虛弱。曾受感染的年輕人表示,可能是他們在恢復過程中太早開始過度勞累,引發了他們的長新冠症狀,如果早知道這個影響力,他們永遠不會在恢復期就強迫自己。

長新冠 (Long COVID)

指症狀在最初感染後持續超過 4 週,甚至持續數個月,目前不清楚長新冠的時間有多長,但國際上估計 10%-30% 的 Covid-19 患者將出現持續症狀。常見症狀包括疲勞、呼吸困難、咳嗽、頭痛、心跳加速、全身肌肉痠痛無力、注意力不集中以及情緒低落。

雖然長新冠的觸發因素尚不完全清楚,其發病可能由於細胞直接感染病毒和體內持續發炎,這可能是病毒清除不完全所引起。那麼,確診後的你該如何降低自己患長新冠的風險呢?

1. 休息

「休息是為了走更長遠的路」,這句話放在哪裡都是正解。恢復期間最重要的就是休息,避免進行任何劇烈運動或忙碌的活動。期間一定要避免漸進式運動測試(GET)、或是任何過度勞累、太急促的壓力源,因為這可能會加劇症狀,並造成進一步傷害。

Brooks 博士提醒,如果你開始鍛煉,並且感覺到任何長新冠症狀,那就是你需要繼續休息的徵兆,堅持下去可能意味著面臨嚴重而持久的症狀。不過,大家要明白,休息不能完全阻止長新冠,因為一些有做到完整休息的人仍然出現長新冠症狀,但休息和避免運動可能會降低罹患長新冠的機會。

2. 等待 (可能比你想得還要長)

到底要等多久才能開始運動?Brooks 表示沒有標準答案,唯一能建議的是,只有在沒有任何症狀跡象的情況下才考慮運動,也就是當你感覺 100% 恢復正常時。如果有任何微小的徵兆,例如比平常更累、頭痛,這都是你必須延長休息時間的警示。所以,你需要傾聽自己身體的聲音,才能得到答案。

即便有官方建議可在 10 天後開始運動,但 Brooks 認為這樣的建議是很危險的,每個人的身體狀況不同。如前文所說,Brooks 曾經的合作對象中有許多輕症年輕人,因為太早開始運動而變得虛弱。

COVID-19 恢復期與任何疾病一樣,如果你好好照顧身體,它將會有更好的機會完全康復。充足的睡眠、良好的營養、補水,以及增強免疫力都會有幫助。

無論有沒有確診過,都要持續做戴口罩等衛生措施

3. 持續戴口罩(無論有沒有確診過都應戴)

曾確診的人不一定有「無敵星星」,所以現在不是拋開謹慎、佛系接受病毒的時候,要注意即便是輕症,也有患長新冠的風險。所以,保持衛生、戴口罩、接種至少 3 劑疫苗,以及自我加強免疫力是必要的。

研究顯示,如果在不戴口罩的情況下感染 COVID-19,體內將存有更多病毒微粒;相反,如果是戴著口罩時病毒從側面潛入,那麼受病毒感染的機會就會降低。

資料來源/www.renews.co.nz

責任編輯/Dama

運動星球

為何吃素越吃越胖?專家:5個迷思讓你體重飆升

2019-08-14

許多人為了減重瘦身、擺脫疾病,或追求健康開始吃素,但是,卻有愈吃愈胖的跡象,甚至便秘、生理期失調、營養不良等,以為吃素會變得健康反而吃出一堆問題,現在就讓專家告訴你為什麼只吃素反而越吃越胖且不健康的迷思。

為何吃素越吃越胖?專家:5個迷思讓你體重飆升 ©poliquingroup.com

吃素就是健康

有些人認為只要不吃肉就是健康,甚至認為蔬菜水果是健康食物,多吃無妨,結果愈吃愈傷身。有些茹素者篤信「蔬菜」是健康食物,每天應該大量吃,但吃太多蔬菜也會吃出健康問題。像是長時間大量攝食蔬菜,其中的纖維會阻礙吸收重要的礦物質鈣、鐵、鋅、銅等,蔬菜裏的草酸、植酸也會影響礦物質的吸收率。而吃進大量纖維,或者含吸水力強的果膠的水果,像是蘋果、香蕉,此時又沒有喝足夠的水時,反而會導致排便困難。雖然吃蔬菜容易有飽足感,但吃太多時,會佔胃容量,因而吃不下其他食物,這對於老年人或一些胃口小的人來說,可能造成熱量或是蛋白質、脂肪及其他重要營養素攝取不足。

吃素就是健康的觀念 ©dietdoctor.com

吃素加工食品追求口感

有些人吃素時講究精緻以及口感,所以會吃下很多精製的碳水化合物,像是白飯、白麵條、麵包,甚至甜食等,以及素加工品,如麵筋、麵腸、素肚、素肉等,這些食物多半是高熱量食物,然而加工時加入大量油,或為了增加風味,採取煎、炸方式烹調,長期吃下來容易發胖,並衍生出高血脂、高血糖等代謝問題。

吃素加工食品追求口感導致變胖 ©seriouseats.com

油炸素食的多元不飽和脂肪酸偏多

市面上的素製品,或供應素食的店家多半使用含多元不飽和脂肪酸比例較高的大豆油、葵花油。這一類油的性質不穩定,容易在高溫烹調的過程中氧化而形成自由基,可能加速細胞老化及導致癌症,因此不宜用來油炸及攝取過多。

炸蔬菜元不飽和脂肪酸偏多 ©food.ltn.com.tw

長期生食容易吃出虛寒體質

從中醫觀點看,有些茹素者長期大量生吃蔬菜,以及吃大量五榖雜糧,容易形成虛寒、痰濕的體質。 中醫指出,大多數的蔬果偏寒涼性,經過加熱烹調,可以稍微緩解寒性,但長期生食蔬菜,則容易讓體質轉變為氣虛、陽虛體質、精神體力不好且稍微動一下就覺得累,以及脾胃功能也受到影響。 加上素食者吃較多五榖雜糧,必須由脾來運化,容易讓脾「過勞」,出現脾虛問題以及影響消化吸收功能。此外,脾虛也會帶來婦科問題,尤其像有些生理期經血量太大的情形,因為中醫認為脾也主「生殖」,當脾虛時,女性容易出現生理期失調、經血量太多、經期拖得很長等生理情況。

虛寒體質生理痛 ©medicalnewstoday.com

不吃奶蛋,又吃太少豆類

有些茹素者不吃蛋、奶,而且也很少吃豆類、黃豆製品,像是豆腐、豆干,這樣ㄤ容易缺乏蛋白質,或是蛋白質的品質不佳,容易出現營養不良的情形。國內素食者攝取蛋白質的品質不理想,缺乏必需胺基酸─離胺酸,可能和吃太少豆類,尤其是黃豆及豆類製品有關。

不吃蛋奶素 ©breakingmuscle.com

資料來源/明醫網、SUPPORT THE GUARDIAN

責任編輯/妞妞