運動星球

運動時中間休息一下,有助提高運動表現

2020-11-12

你是否在訓練時,總是一口氣做完一系列動作,中間都沒有小歇片刻?其實,休息有助我們身體狀態更好。根據紐約理工學院運動科學計畫協調員暨合格的肌力與體能專家建議,在訓練時,安排1~2次的休息,有利於你在剩下的訓練裡發揮良好的表現。

休息對身體的重要性

恢復身體的方式不只是喝高蛋白而已,還需要透過滾輪按摩和休息。想要充分發揮肌肉潛力,運動過程中就該讓身體開始恢復。根據紐約理工學院運動科學計畫協調員,同時也是合格的肌力與體能專家 Alex Rothstein 表示:「不妨想想足球賽的中場休息、籃球比賽的暫停時間,或是拳擊賽每一回合間短暫的休息時間,這些都是比賽過程中的休息時間,有助於選手重整身心,又不會打亂比賽的節奏。」 後面這段話所傳達出的訊息是關鍵所在:運動過程中的恢復或休息,並不是要讓你在例行訓練時偷懶或滑手機。這是在適當時機降低強度的好策略,不論是進行恆速有氧運動、肌力訓練,還是高強度間歇訓練(HIIT),都能在你突破自我極限的當下淋漓盡致地發揮表現。

細水長流,才不會突然力竭

在進行均速跑或騎自行車等耐力運動時,過程中的恢復可以抵銷、平衡所謂的心血管循環轉變現象 (指的是即使不提高運動強度,心率也會逐漸增加)。密西根州大急流城的運動生理學家 Todd Buckingham 博士指出:「會引起這樣的現象,主要是因為從事這類型的運動比較容易缺水。」他表示,如果沒有適當地補水,每一次心跳所能送出的血液就會比較少,因此心臟得更頻繁地跳動,才能將足夠的血液和氧氣送往肌肉。這會讓你在活動時所感受到的強度比實際強度還高。他指出,在長跑或騎乘時,稍事休息(例如在進行超過一小時的運動時,每隔八或九分鐘讓自己有一到兩分鐘的休息時間,基本上就足夠),可以減緩心率,也能因此減少體感的賣力程度。如此一來,就能讓自己跑得更遠或維持更快的配速。

想在跑步過程中進行恢復,最簡單的方式就是放慢速度,改為走路。《Journal of Science and Medicine in Sport》上所發表的研究結果指出,在跑步時穿插進行一分鐘走路的馬拉松新手,和那些一口氣跑完、中間完全沒有停下來的跑者相比,在跑步後比較少出現肌肉疼痛或疲勞,而且跑完全程所花的時間也差不多。

Rothstein 表示,不論休息方式如何,基本上來說,進行快速重整最合理的時間點就是運動到一半或是稍微超過一半之後,這是因為運動時間越久,疲勞感只會增加,表現也會因此變差。此外,若能補充一些水分就更好了。

休息時搭配靜態伸展,能更快速排除身體廢物

Rothstein 表示,運動時,身體會消耗三磷酸腺苷和葡萄糖來產生能量。他解釋說,在進行重量訓練時,這兩者會因為對能量需求的增加而耗盡,而小憩片刻能讓身體獲得必要的休息,藉此恢復能量的供應。 此外,如果能善用這樣的休息時間,Rothstein 表示:「就能讓肌肉代謝一些廢棄物,主要像是二氧化碳和乳酸,讓肌肉準備好進入下一輪運動。」他指出,不妨在展開訓練最具挑戰性的環節,或是在最後奮力一搏前,花五分鐘做些舒適的動態伸展。

他建議,可以把重點放在全活動幅度的溫和運動上,盡可能用到你所鍛鍊的所有肌群,例如伸展下半身的高提膝運動 (挺直站立,同時將一側腿部彎曲提起貼近胸部,或者伸展上半身的手臂轉圈運動。你也可以就只是在每一組運動之間稍微走一走,研究顯示,和坐在板凳或躺在板凳上比起來,這麼做能更快速地排除廢棄物。Buckingham 表示:「和休息時間只是靜靜坐著比起來,這麼做能讓你完成更多下的動作或進行更強的重量訓練,也能把姿勢做得更標準。」運動結束後,應該也就能擁有更好的狀態讓自己更快地恢復。

HIIT 的真諦:堅持下去

高強度間歇訓練會交替進行奮力衝刺和休息階段,在形式設計上直接就涵蓋了運動過程中的恢復。安排休息時間是為了降低心率,藉此讓心率的峰值上下起伏波動,進而改善心肺健康。然而,一如重量訓練,Buckingham 表示:「這些休息的間歇時段也能清除體內廢棄物,避免各種廢棄物累積過快,導致無法持續出力運動下去。」 很顯然,每個 HIIT 運動計畫各不相同。

舉例來說,在跑道上進行的 HIIT 可能會是三組各四次的 400 公尺衝刺跑,間歇搭配一分鐘的休息時間,而傳統的 Tabata 自身體重訓練則是做 20 秒、休息 10 秒,如此重複八回合。不論是進行哪種訓練,Rothstein 表示,休息時間的長度應該要能讓你喘過氣來,可以聊天說話,但又不會讓肌肉緩和冷卻下來,以便再次投入,全力以赴展開下一輪鍛鍊。想要讓休息時間發揮最大效果,不妨站著將雙手放在膝蓋上;西華盛頓大學的研究指出,這個姿勢能讓呼吸更順暢,有利於你在間歇交替運動時更快地再次全力投入。

不論如何安排運動過程中的恢復休息時間,都別忘了這麼做的目的是為了充分休息,讓自己能在適當的時刻充分發揮。如果發現休息過後卻有點難再次進入狀況,可以適著調節休息時間的長度,直到感覺對了為止。越能充分投入運動的每一個環節(即使是暫停時間也一樣),就越能從中得到身心上的收穫。

資料來源/NIKE

責任編輯/妞妞

運動星球

如何施行北歐式健走來減少腰部負擔?

2018-08-31

在各種運動當中,最容易實行的莫過於健走了。不過,即使決定要開始健走,但受到脊骨變形或腰痛、膝蓋痛等種種因素影響,很少有人能夠以良好的姿勢健走,而北歐式健走是藉由接近四足步行的狀態,達到減輕脊骨、足部及膝蓋負擔的效果,並能讓人以良好的姿勢,輕鬆地快速步行。

當初是為了在夏季維持並強化越野滑雪選手們的體力,所發展出來的一種訓練。 ©Brisighella

北歐式健走:

所謂的北歐式健走(Nordic Walking),是指手持兩把長杖步行的方式。這源自北歐,是為了在夏季維持並強化越野滑雪選手們的體力,所發展出來的一種訓練,當初使用的是與北歐式滑雪相同的長杖,更是需要有相當程度爆發力與肌力的人才能進行的訓練,但目前在醫療領域上的應用,則是採取完全不同、偏防護性的控制式步行法。

所謂的北歐式健走(Nordic Walking),是指手持兩把長杖步行的方式。這源自北歐,是為了在夏季維持並強化越野滑雪選手們的體力,所發展出來的一種訓練,當初使用的是與北歐式滑雪相同的長杖,更是需要有相當程度爆發力與肌力的人才能進行的訓練,但目前在醫療領域上的應用,則是採取完全不同、偏防護性的控制式步行法。

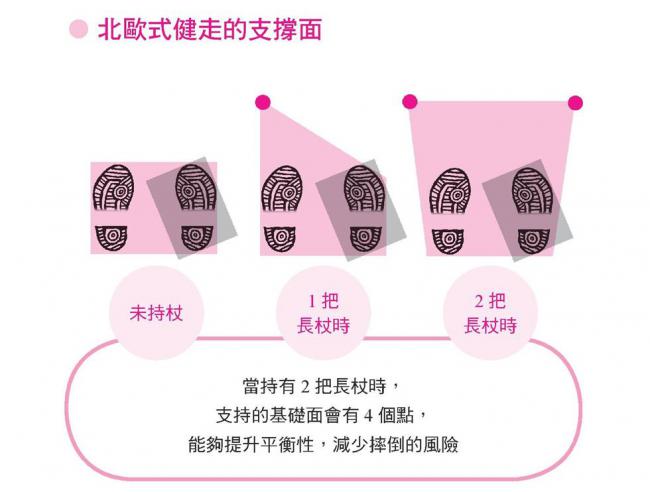

三點支撐四足步行

由於雙手都有持杖,所以行走時是以三點支撐、四足步行。這是包含上肢在內、身體約百分之九十都會參與在內的全身運動,消耗的熱量也會增加。另外,由於能夠減輕雙腳及腰部承受的負擔,「身體感覺會更加輕鬆」是這項運動的特徵。對於新手、肌力較弱的女性或高齡者們都很推薦,也可以應用在如復健運動等各種情況。

由這張圖就可以看到北歐式健走的支撐面!

能期待獲得復健效果的族群

1 風濕性關節炎

2 帕金森氏症

3 變形性關節症(髖部、膝蓋)

4 失智症

5 阻塞性肺病

6 乳癌手術後

7 心臟疾病

8 糖尿病

9 孩子的步行

1 風濕性關節炎

2 帕金森氏症

3 變形性關節症(髖部、膝蓋)

4 失智症

5 阻塞性肺病

6 乳癌手術後

7 心臟疾病

8 糖尿病

9 孩子的步行

超過80%患者獲得改善

久野木先生在門診時,曾經指導十位脊柱後彎變形、後側彎變形的患者進行北歐式健走,之後調查發現,百分之八十患者的回應都是「變得更容易走動」、「走路變輕鬆」。一位八十一歲、有成人脊柱變形問題的患者,因為腰痛,呈沒有步行輔助車就很難走動的狀況,但在指導他進行北歐式健走後,腰痛不但獲得改善,也能夠持續走動長達十五分鐘。(久野木順一先生為日本紅十字會醫療中心骨科中心負責人)

北歐式健走的八大效果

1 由於長杖能協助維持平衡,對於預防跌倒很有效。

2 此運動幾乎會使用到全身肌肉,能夠均衡地提升全身協調性、步行能力、肌力、耐久力、平衡性等。

3 藉由使用適當長度的長杖,能夠調整左右肌肉平衡,像是以4隻腳站立似地獲得安心感。

4 透過矯正姿勢的效果,讓胸部擴張、減少肺部等內臟所受到的壓迫。

5 以長杖撐地,減少關節與膝蓋受到的負擔。

6 促進全身的血液循環(消除肩膀僵硬等問題)。

7 因為是需要動用身體90%以上肌肉的全身運動,所消耗的熱量比一般的健走會多20~30%。

8 視線從腳前端改朝向正前方,視野變寬闊。

1 由於長杖能協助維持平衡,對於預防跌倒很有效。

2 此運動幾乎會使用到全身肌肉,能夠均衡地提升全身協調性、步行能力、肌力、耐久力、平衡性等。

3 藉由使用適當長度的長杖,能夠調整左右肌肉平衡,像是以4隻腳站立似地獲得安心感。

4 透過矯正姿勢的效果,讓胸部擴張、減少肺部等內臟所受到的壓迫。

5 以長杖撐地,減少關節與膝蓋受到的負擔。

6 促進全身的血液循環(消除肩膀僵硬等問題)。

7 因為是需要動用身體90%以上肌肉的全身運動,所消耗的熱量比一般的健走會多20~30%。

8 視線從腳前端改朝向正前方,視野變寬闊。

比較手持一般T字型拐杖與長杖(北歐式滑雪杖)的姿勢可以發現,持長杖的情況下,脊骨會伸直,能夠以良好的姿勢行走。姿勢變好的話,頭頸部也會變得挺直,能朝著前方看,當映入眼簾的景色轉變時,步行也會是一件愉快的事。另外,進行北歐式健走過程中,邊走動還能邊與周圍的人愉快談話,所以除了能預防運動障礙症候群之外,更是一般人都能夠輕鬆進行的有效運動。

比較使用T型杖與北歐式滑學杖,對身體的姿勢有何不同!

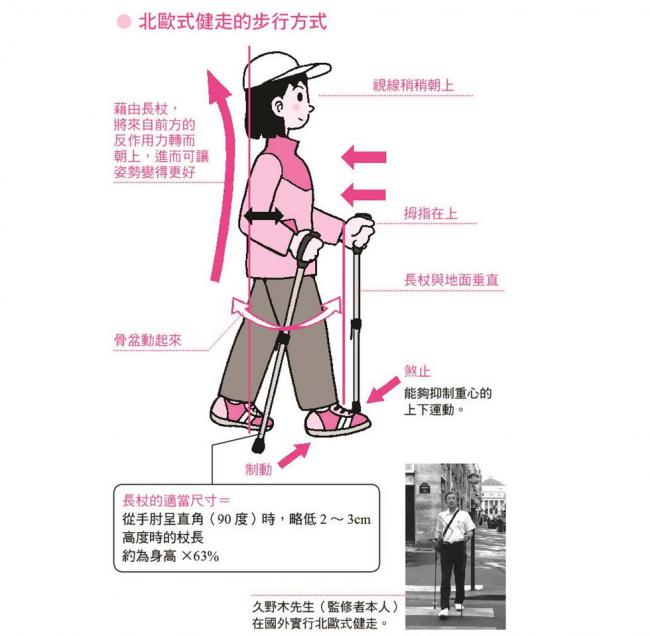

重視防護性的北歐式健走步行方式

接著要來介紹,目前應用在醫療領域上,重視防護性質(控制式)的北歐式健走步行方式。首先,請先準備適合自己身體尺寸的長杖(北歐式滑雪杖)。持杖的時候,從手肘呈直角(九十度)且略低二至三公分的高度,就是適合的長杖長度,也可以用「身高×百分之六十三」來大略換算。

這是目前應用在醫療領域上,重視防護性質(控制式)的北歐式健走步行方式。

長杖支撐身體行走讓姿勢變好

拿著長杖時,拇指在上,行走時背部伸直,左右兩側交替撐地。長杖垂直觸地,支撐著身體來行走。由長杖來控制重心的上下運動,而因為來自前方的反作用力會朝上的關係,促使姿勢會變得良好。另外,使用長杖的話,會更容易調整平衡,骨盆也能確實地向前方前進。視線稍稍往上,讓人可邊享受周圍景色邊健行。重要的是,必須安全、愉快地持續走下去。

利用公園或遊覽步道來健行,是不錯的主意。另外,若將速度控制在能邊走邊談話的狀態,健行時就能和朋友聊天、愉快地走著,將會是能否持之以恆健走的關鍵所在。

書籍資訊

◎ 圖文摘自健康你好, 久野木順一著作《自己的腰痛,自己救!:骨科名醫傳授22種運動X6動作X5姿勢‧任何腰部不適都能解除》一書。

本書特色

‧全書圖解:就算是初學者,也能透過淺顯易懂的圖文說明,理解「腰痛」的生理結構知識、伸展運動的每個步驟。

‧對症舒緩:由日本知名權威骨科醫師所傳授,針對常見2大類型的腰痛患者,對症指導合適的肌力伸展運動。

名人推薦

◎物理治療師/網紅 三個字SunGuts

◎脊椎保健達人 鄭雲龍

• 更多健康你好出版《自己的腰痛,自己救!:骨科名醫傳授22種運動X6動作X5姿勢‧任何腰部不適都能解除》資訊 請點此

◎ 圖文摘自健康你好, 久野木順一著作《自己的腰痛,自己救!:骨科名醫傳授22種運動X6動作X5姿勢‧任何腰部不適都能解除》一書。

本書特色

‧全書圖解:就算是初學者,也能透過淺顯易懂的圖文說明,理解「腰痛」的生理結構知識、伸展運動的每個步驟。

‧對症舒緩:由日本知名權威骨科醫師所傳授,針對常見2大類型的腰痛患者,對症指導合適的肌力伸展運動。

名人推薦

◎物理治療師/網紅 三個字SunGuts

◎脊椎保健達人 鄭雲龍

• 更多健康你好出版《自己的腰痛,自己救!:骨科名醫傳授22種運動X6動作X5姿勢‧任何腰部不適都能解除》資訊 請點此

圖片、文字提供/方言文化出版

責任編輯/David

運動星球

小腹凸、大腿腫、小腿粗 鍛鍊下半身肌群有助預防夏日濕肥

2018-06-11

炎炎夏日加上不時下雨,天氣暨悶熱又潮濕,你是否發現身體容易水腫發胖? 以中醫角度來看,長久濕熱可能導致身體變成濕氣重的體質,不只容易頭昏氣脹,緊接著小腹凸、臀部和大腿腫胖、小腿粗大等情形將接踵而至。中醫師建議,飲食上可用白朮、茯苓等中藥材調理體質;運動上多鍛鍊下半身肌群,加強肌肉收縮、促進氣血循環,如慢跑、單車、游泳都很適合,但如果沒時間出外運動,也可做深蹲、橋式、棒式等健身運動。

小腹凸、大腿腫、小腿粗 鍛鍊下半身肌群有助預防夏日濕肥

滿身濕氣 頭昏氣脹、水腫肥胖接踵而來

節氣過了六月芒種後,就預告了天氣正式開始炎熱,氣溫持續升溫,同時水氣反覆蒸騰,濕氣越來越重。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區針灸科醫師趙品諭指出,一般人容易在這種季節經由口鼻吸入不少水氣,或身處濕氣太高的環境而由皮表滲入濕邪;同時現代人因熱而貪涼犯懶,身體吸收過多水分或缺少活動,影響水氣排出,累積了不少濕氣而滯生濕邪。

無論男女老少,濕邪將容易出現如晨起倦怠、頭易昏沉、皮肉鬆軟、四肢重墜感及關節痠痛等多種症狀;若程度更明顯,就會有腸胃症狀發生,如腹悶氣脹、食慾差伴有反胃、排便稀軟或黏膩等。然而儘管發生上述症狀,人們仍常常疏忽這些問題,長久下來,身體變成濕氣重的體質,容易水腫、發胖即成為現代男女老少的通病。

據中醫觀點《黃帝內經.素問.至真要大論》說:「諸濕腫滿,皆屬於脾」。趙品諭提醒,因為濕邪外侵或內生影響,脾胃的運化功能失常,脾胃虛損導致水腫跟肥胖。這種體質容易小腹凸、臀部與大腿腫胖,尤其有小腿粗大情形,嚴重時按壓皮膚會有凹窩出現,都是因為濕性趨下的關係。

濕邪容易出現如晨起倦怠、頭易昏沉、皮肉鬆軟、四肢重墜感及關節痠痛等多種症狀;更嚴重則有腹悶氣脹、食慾差伴有反胃、排便稀軟或黏膩等腸胃症狀發生 ©CBS NEWS

預防濕邪 慢慢吃、多鍛鍊下半身肌群

濕邪該如何預防?趙品諭指出,預防更勝於治療,所以平常生活的飲食和運動就相當重要。飲食除了營養均衡,建議食材應以高纖與蛋白質為多,碳水化合物與高脂肪則較少,口味清淡,進食過程細嚼慢嚥;飯後應該靜慮,因此不管坐下或起身走路都要放空,減少接觸影音或3C產品,避免干擾氣血在脾胃的運作。此外,早餐是三餐的重點,早上7-11時就中醫理論上是脾胃經絡運行的時候,這段期間相當重要,早餐應質量並重。

運動上,建議多鍛鍊下半身肌群,加強肌肉收縮、促進氣血循環,由外影響臟腑來強健脾胃功能,如慢跑、單車、游泳等運動都很適合。然而現在人們工作忙碌,許多上班族總因為下班後沒時間做運動,而不做任何運動;趙品諭建議,在家可做深蹲、橋式、棒式等健身運動;如果想柔性活動身體,可選擇瑜珈來進行經絡的展延。重點是,無論你做什麼運動或活動,一周都應至少3次以上、每次30分鐘,長期做才能獲得健康效益。

若沒時間出戶外運動鍛鍊下半身肌群,在家可做棒式、橋式、深蹲等健身運動 ©POPSUGAR.

調理濕性體質 中藥白朮、茯苓健脾益氣

要如何解決濕氣導致身體變成濕性體質,進而阻止下半身肥胖?在中醫上,這種叫做「脾虛濕困」,處理方式就要「健脾益氣、滲濕利水」。中藥可使用白朮來健脾益氣,或茯苓來淡滲利濕;也有醫療院所推出配好的即飲包,除了白朮跟茯苓,另加入黃耆補氣利水消腫,川芎活血行氣、澤瀉利水瀉熱、麥芽行氣消食等,可為脾虛濕盛者做到最有效調理。

可調理脾虛濕盛的中藥材