運動星球

糖分攝取越多骨折機率越大,年過30更要注意!

2020-12-28

當攝取過多糖分時,可能影響身體骨骼生成、加劇肌肉衰退,進而降低骨質量,增加往後發生骨折的機率,特別對於已是骨質疏鬆高風險的中老年族群而言,每日的糖分攝取量更是不得不多加注意。一般人骨質大約在30歲左右達到最高峰,中年以後骨質每年平均減少0.3%~0.5%,如果骨質流失過多,會讓原本緻密的骨骼形成許多孔隙,呈現中空疏鬆現象,導致骨骼變得脆弱,甚至只要稍微撞到或跌倒就會骨折。

糖分攝取越多骨折機率越大,年過30更要注意!

糖分攝取過多易影響骨骼與肌肉組成

糖分對健康的影響甚大,當若攝取過多時,容易催化體內的糖化作用,最終生成對人體有不良影響的「糖化終產(AGEs)」,造成膠原蛋白變質、劣化,不僅會讓全身器官和組織慢性發炎,還會導致皮膚出現皺紋鬆弛甚至蠟黃暗沉,還會增加蛀牙的風險。「糖化終產物」會影響骨骼裡的膠原蛋白,減少骨骼的有機物與礦物化基質,減少骨骼的強度,使得骨骼脆化。因此糖尿病患者即使骨密度正常,但因為骨骼強度較差,仍是骨折高風險族群。「糖化終產物」同時也會影響體內的蛋白質合成功能,降低肌肉的質量與強度,加劇肌肉衰退的速度。

中老年人已是骨質疏鬆高風險族群

骨質開始疏鬆,女性比男性更甚,由其是停經後之婦女,由於內分泌不平衡,疏鬆得更厲害,即骨質新生率小於代謝流失率。然而當營養不良、蛋白質缺少、缺乏運動、長期臥床、長期之石膏固定、內分泌(賀爾蒙)不平衡、抽煙、喝酒等,都會減少鈣質之吸收而導致骨質疏鬆,骨質疏鬆患者只要受到一點外力,就會造成骨折。因此除了補充鈣片外,民眾平日也應盡量減少糖分攝取、多運動,提早做好預防措施,降低日後骨質疏鬆及骨折風險。

如何執行減糖或無糖飲食管理?

至於如何執行減糖或無糖飲食管理,其實可以從市面上包裝食品來了解。市場上約有七成糖分潛藏在日常包裝食品中,無論麵包、優格,甚至健康食品都可能含有糖分。因此,除了應多留意食品營養成分,民眾平時用餐時不妨多選擇原型食物,以減少多餘糖分及加工物的攝取,養成戒糖的飲食習慣,若覺得一下要改為無糖太困難,可以從降低每週飲料與甜食的頻率開始,再逐步減少每次飲食中的糖分,就能無痛戒糖來迎向健康。

資料來源/HEHO健康網、銀髮族骨折的預防與治療

責任編輯/妞妞

香港01

1分鐘紓緩三類肩頸痛動作 30秒測試肩頸僵硬原因

2021-02-22

肩頸僵硬、肩頸痛困擾不少人,日常生活中很多不經意的動作,也可能為肩膀或頸部帶來重大負擔。不過,你可能不知道,原來肩頸僵硬與肩胛骨移位有關!你又是否因肩胛骨移位而導致肩痛呢?快來做一個小測試,30秒即知!

1分鐘紓緩三類肩頸痛動作 30秒測試肩頸僵硬原因

一般人的頭重約4至6公斤,等同一個保齡球的重量,因此對肩膀或頸部有一定負擔,即使頭部只是稍為向前傾,肌肉承受的重力會增加三倍以上。開電視外購日本醫學節目《健康原因知多D》其中一集指出,肩頸僵硬與肩胛骨移位原來有莫大關係,並分為三種類型,但只要學習以下的改善動作,每天練習1分鐘,便可紓緩肩頸痛。

即使頭部只是稍微向前傾,肌肉承受的重力會增加三倍以上 ©開電視《健康原因知多D》影片截圖

肌肉為什麼會僵硬?

在日常生活中,我們不斷地使用肌肉,若細胞必需要的氧氣和營養不足,肌肉便會缺氧,導致血液循環變差,本來需要排出的老廢物,就有機會積聚在肌肉中,引致僵硬或疼痛。

肩膀或頸部特別容易僵硬,其中一個原因是頭部的重量。一般人的頭重約4至6公斤,等同一個保齡球的重量,因此對肩膀或頸部有一定負擔,而且即使頭部只是稍為向前傾,肌肉承受的重力會增加三倍以上,令不少人的肌肉支撐力失去平衡。

肩頸特別容易僵硬,其中一個原因是頭部的重量

專門醫治肩頸僵硬的整形外科醫生神戶克明和中村格子在《健康原因知多D》中指出,肩頸痛問題可以由肩胛骨看出來。我們的肩膀是活動自如的關節,而支撐著兩個肩膀的就是肩胛骨。如果肩胛骨移位,活動能力變差,就算只有變動少許,肩膀或頸部也容易出現僵硬。

3類肩胛骨移位

1. 門類型:長時間用手機、玩遊戲機和用電腦的人,或是有大肚腩肥胖者

因重心前傾,他們都經常駝背,很容易成為門類型患者,頸項連接肩膀的位置會感到疼痛。從背部看,肩胛骨就像一道打開的門,不能回轉。

門類型簡單測試方式

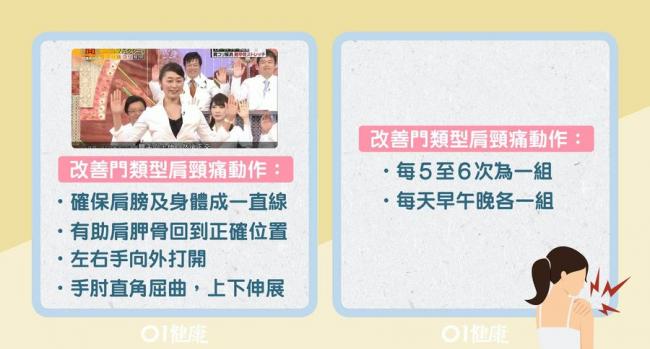

改善門類型肩頸痛動作

2.叩頭類型:平日背背包時只用某一邊、習慣蹺腳、睡覺經常側向某一邊

叩頭類型的主要成因與脊骨移位有關,患者不只是脖子,連整個背部或某一邊背部都容易僵硬,出現叩頭類型的肩胛骨移位 ,即某一邊的肩胛骨升高,而且像叩頭一樣向前傾斜。

叩頭類型簡單檢測方式

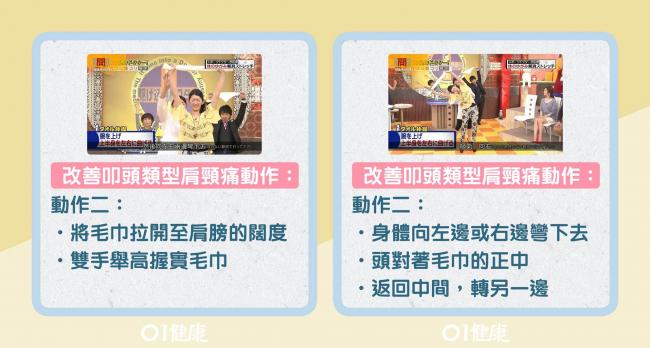

叩頭類型肩頸痛動作一

叩頭類型肩頸痛動作二

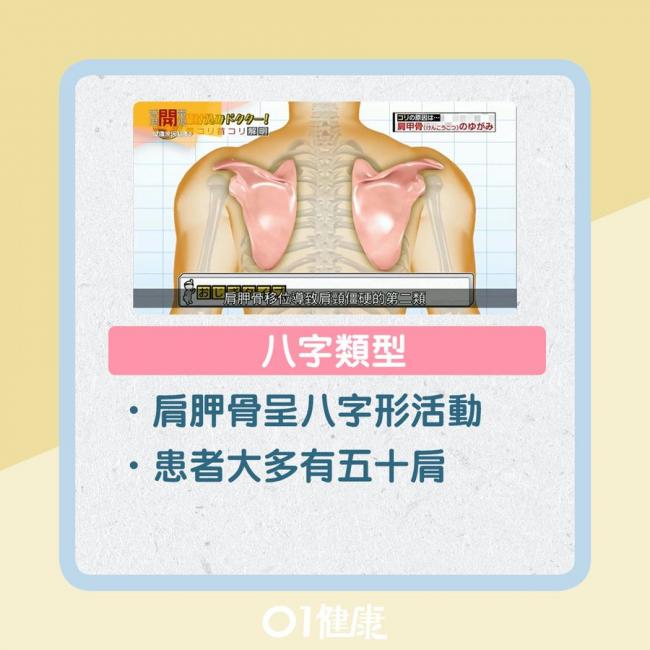

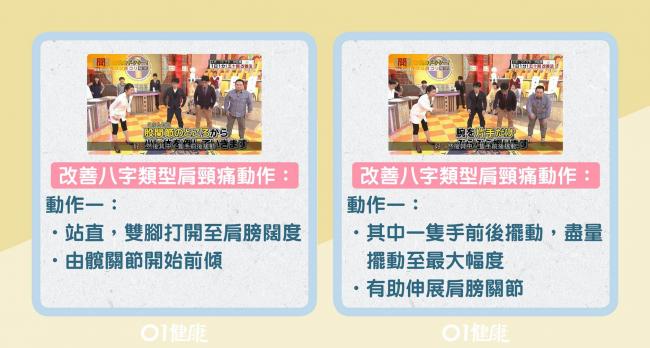

3. 八字類型:五十肩 、或用手機及打電動時駝背引致

八字類型患者大多本身也有肩膀關節的問題,包括五十肩,肩頸痛問題大多是骨頭和肌肉連接的部分受傷發炎所致,大約在50歲出現,是肩膀老化的現象。不過,近年患者有年輕化趨勢,因為生活習慣改變,如用電腦時為支撐手部令肩膀長時間在緊張狀態,或用手機及打機時駝背,肩膀肌肉長時間被拉緊。

八字類型

八字類型肩頸痛動作一

八字類型肩頸痛動作二

/ 關於香港01 /

香港01以網站、手機App、周報和01空間為本,構建跨媒體多維平台,打破了傳統媒體的限制。香港01有2017年全港獲獎最多的新聞頻道,還有雅俗共賞的娛樂、生活等主力頻道,以及個性化頻道。2018年9月起與運動星球成為內容合作夥伴,於香港01網站也能看見運動星球的自製內容。香港01以網站、手機App、周報和01空間為本,構建跨媒體多維平台,打破了傳統媒體的限制。

香港01有2017年全港獲獎最多的新聞頻道,還有雅俗共賞的娛樂、生活等主力頻道,以及個性化頻道。2018年9月起與運動星球成為內容合作夥伴,於香港01網站也能看見運動星球的自製內容。

光是坐姿正確,十餘種病痛便可不藥而癒

2017-01-24

痠痛纏身?因為背部肌群無力

海莉是一名上班族,由於她整天坐著工作,支撐身體的工作就從她的雙腳,轉移到海莉的下背部,使下背部變成身體的負重中心;但這並非下背部原本負責的工作,結果造成海莉的下背部時常發生疼痛,而且情況越來越嚴重。其次,她的頸部緊繃,這是因為她平日上班時頭部總是向前傾,使得頸椎承受許多額外的壓力,造成頸部肌肉過度伸展。

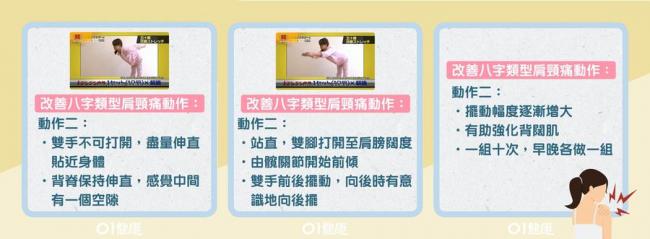

這種狀況稱之為頭部前移(anterior head carriage),下圖為收藏於柏林新博物館(Neues Museum)的埃及娜芙蒂蒂皇后胸像(The Body of Nerfertiti),雖然這個頭部前傾的塑像並不難看,但她頭上那頂大皇冠的重量,會令她的頸部因頸椎錯位而緊繃,並造成她後腦的枕部(occiput,即俗稱的後腦勺)肌肉孿縮變短。難怪海莉每天下班後,都很希望有位按摩師能夠幫她按摩後頸,而且她也有頭痛的毛病,所以早就養成吃止痛藥的習慣。

根據調查,有多達八成的美國成年人有背痛問題,但背痛只是現代人五花八門的疼痛狀況中的其中一種而已,造成現代人疼痛纏身的癥結其實很簡單:根據人體的構造,我們的身體要從許多方面持續不斷的對抗地心引力,但現代人的日常生活型態卻鮮少有機會對抗它。

海莉因為對抗地心引力「不夠力」,所以身體會受到地心引力壓迫。海莉身上那些負責對抗地心引力的肌肉群,因為沒使用而變得虛弱無力,結果原本應該由肌肉吸收的壓力,轉而落到關節上,並使關節變得僵硬。這種情況完全違反人體原本的運作方式,害得海莉肌肉無力,且關節僵硬。

這樣一來,海莉的胸廓因地心引力的作用而下垂,胸廓被往骨盆的方向下拉,使海莉的軀幹變短,造成她的下背肌群更加彎曲變形。在這個下垂的結構中,身體會因地心引力造成的壓迫,而向內塌陷、向下擠壓、排列錯位,並且失去平衡,這就是海莉的日常生活寫照。

這種壓迫除了會使海莉的頭、頸及背部痠痛之外,還會影響到她身體的所有運作系統以及生理功能。

娜芙蒂蒂皇后胸像

身體受壓迫,造成生理功能低落

我們就先從海莉的呼吸說起,人體的肺臟受到胸廓的保護,氣流出入肺部,則是靠附著在胸廓周圍的肌肉帶動胸廓擴大和縮小,呼吸因而產生。因此,當胸廓與周圍的肌肉受到壓迫時,不僅胸廓無法完全擴張與收縮,就連肺部也受限,這便造成海莉的肺活量變差:吸進來的氧氣變少、呼出去的二氧化碳也變少,而下肺葉的餘氣則過多。

呼吸受限,會連帶影響到海莉其他器官的功能及活動,而這正是造成現代人普遍受慢性病痛折磨的元凶。呼吸不順暢,會使海莉的新陳代謝變差,或是形成某種自我延續的疼痛;更可怕的是,呼吸乃是免疫力的根本,當呼吸變得衰弱,就會連帶削弱身體的自我保護功能,使身體很容易遭受毒物侵害,所以海莉經常感冒。

海莉的軀幹受到壓迫,還連帶影響到她的消化功能,例如身體進行消化程序的空間變小,進而削弱她從食物攝取營養的能力。其次,還影響到腸神經系統(Enteric Nervous System),這部分的中樞神經系統負責控制腸胃消化系統,而且中樞神經傳導網絡負責發送與接收身體其他各部的訊息,所以又被稱為人體的第二個大腦;它與海莉對自己身體狀態的感受息息相關,所以海莉常會覺得不大舒服,而且還造成她的胃「神經緊張」。

海莉的軀幹受到壓迫,甚至影響到她的身體後方肌肉群(posterior chain muscles)──包括下背部肌群(長期疼痛)、臀肌(海莉正努力踩室內腳踏健身車,以避免臀肌下垂),以及膕旁肌(大腿後側肌群)與小腿肌,這幾處肌肉幾乎一整天都在海莉的辦公座椅下方懸著。

身體後方肌肉群受到壓迫,不但造成動作的崩潰,還會像滾雪球似的蔓延、影響海莉的全身;因為這整組肌肉群負責移轉力量,讓身體可以向前移動,並使身體保持挺直與穩定。但海莉整天久坐不動,使她的身體後方肌肉群「英雄無用武之地」,等到她需要靠它們向前移動、保持身體穩定或挺直身體時,它們卻處於機能不彰的狀態,使得海莉幾乎抱不動她的兒子。這組肌肉群因為不常使用而形同「報廢」,甚至還拖累關節與脊椎不得不擔下它們的工作,造成海莉的關節與脊椎變得僵硬。海莉說她每回彎下身來想要抱起兒子,或是聽到兒子的呼喚而轉過頭去時,都會感到關節與脊椎嘠吱作響。

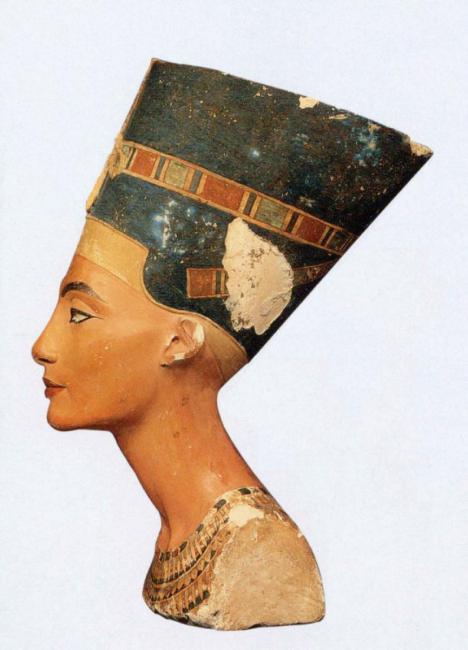

就連海莉的中樞神經系統也無法倖免,中樞神經系統是由大腦與脊髓(位於脊柱的內部)組成,是控制身體各部功能的中心,而且是大腦與身體周邊(四肢及皮膚)之間傳輸訊息的主要高速公路;神經纖維形成的生化電流,在這條通往大腦的脊髓高速公路上來回奔走,神經纖維攜帶著感官刺激與運動反應(包括隨意與不隨意)的訊息,在身體的所有通道中來回奔波,為了將正確的反應傳送至身體的正確部位,而不斷分支與迂迴前進,然後帶著後續的訊息(follow-up message)回到大腦,持續不停歇。

當脊椎受到壓迫──尤其當壓力落在較接近脊髓神經最粗的部分──運動反應的輸出效率就會變差,在這種情況下,後續感官輸入的效率也會跟著變差,當感官與運動通路的效率都變差,整個身體系統運作的效率當然也就跟著變差,進而使得系統負責處理的重要程序──消化、排泄、呼吸、免疫、能量──失衡。最糟糕的是,這樣的失衡,大多數發生在神經通路的網狀分支(神經叢)的交接點;神經叢(nerve plexuses)是指在脊椎分支、互相交會的多條神經,負責控制相當大部分的人體功能。海莉的身體運作並非處於最佳狀態,因為所有互相連繫的溝通系統無法取得正確的訊息,使失衡狀況更加惡化,影響到海莉身體的器官與生理過程,使她的身體無法正常運作。雖然海莉自己看不到、沒辦法很明確的描述此一生理狀況,但狀況確實存在。而跟娜芙蒂蒂皇后一樣前傾的頸部,則讓海莉的處境更加糟糕。

這一切都要歸咎於迷走神經(vagus nerve),它是12 對腦神經裡最長的一條,也是人體最長的神經系統之一。迷走神經負責指揮多種非自主功能,例如心率,以及讓我們能夠正常呼吸的肌肉動作,還負責調節消化系統的化學濃度。迷走神經若受到擠壓,就會對上述各項功能產生負面影響,當海莉在認真工作時,頭部不自覺的前傾與頸部肌肉孿縮,就會使迷走神經受到擠壓。

至於海莉心知肚明的那些毛病,像是衰弱無力的背部,以及緊繃的頸部等,她則是透過健身房的吃力運動來解決,包括踩健身腳踏車、肌力訓練以及舉重訓練。海莉很熱衷於做捲腹運動(crunches,類似仰臥起坐,但腹部的捲曲幅度較小),這是她用來強化背部肌肉的方法,而舉重則能使她的身材保持苗條。但我相信任何一位工程師都會告訴你,對一個已經失衡的結構再增加負荷,只會令原本就已經衰弱無力的結構更加傾斜,最終導致崩塌,這道理同樣適用於人體。更何況海莉想要透過強化前側肌群的捲腹動作,來鍛鍊因為不常使用而變得衰弱無力的身體後方肌肉群,只會令狀況更加惡化。再說說海莉為了維持窈窕身材而拚命提高運動強度的做法,儘管平坦的小腹的確讓人印象深刻,卻也使得她的背部無力對抗地心引力,所以無法讓身體站得直挺;她拚命操練,不但令背部與頸部更加疼痛,就連多處關節與四肢也都隱隱作痛。做這些運動固然幫助了她的心靈(對自己身材有自信),卻傷害了她的身體,而這種狀況是可以避免的。

姿勢不良又練錯地方,你我都這樣

生活在21 世紀工業化社會中的每個人,其實都跟海莉一樣。

我們一天之中,大多數時間都是坐著,不是坐在車上,就是坐在電腦桌前,再不然就是低著頭在手機或平板電腦上發簡訊、寫電郵,或是整晚窩在沙發看電視,有些人甚至上述壞毛病全都有。這就是我們平日的生活常態,拜科技進步之賜,我們不必再像先人一樣,必須從事耗體力的辛苦粗活,才能勉強掙得溫飽、獲得遮風避雨的屋瓦。

但現在我們卻讓原本負責支撐身體、對抗地心引力的背部肌群,長期閒置不用,導致它們無力抗衡地心引力對身體的壓迫,還把支撐身體的重責大任丟給關節。但關節其實是骨與骨連結的地方,它們靈活又有彈性,無法勝任支撐身體的任務,況且這本來就不是它們天生的工作。我們現代人並未按照身體天生的設計正確的使用它,導致的結果就是,身體各部位無法發揮其應有的功能。

更糟的是,我們的身體竟然安於這種離譜的狀況,而身體長期忍受壓迫的結果,則是出現了慢性的生活型態不滿、持續的衰弱無力、活動受限,以及反覆發生且日益惡化的疾病。面對上述這些狀況,我們採取的對策都只是治標而不治本,錯誤的動作方式,以及因此而生的各種病痛折磨,就成了21 世紀人類的生活型態與身體狀態。

不用吃藥、打針、動手術,姿勢正確就能治好一堆病

我們的醫療保健體系是如何因應此一危險情勢呢?它通常會建議我們吃藥、打針,或是進行侵入性的手術。現代醫學很擅長處理重症,但是對於折磨人的慢性病,例如身體的各種疼痛、呼吸不順、消化失調、腦部功能失調、運動能力退化,甚至是情緒困擾,卻好像有點束手無策,不過這些卻是現今最常見的健康問題。

這種情況應可歸因於,現今醫療體系為了鼓勵醫師與研究者在其專業領域內追求完美表現,所以分科極細,這種做法雖然締造出許多「神奇」的療法,不過卻是犧牲全人醫療(whole-body systems approach,指對一個人的全面健康皆達到完善照護的境界,即兼顧身心靈的醫療健康照護)換來的。由於慢性病通常只會出現局部的病症訊息,醫師必須採取全人醫療的觀點,把局部的訊息組合起來,才可能拼湊出罹病的真正原因。雖然現今的醫師越來越重視這種做法,但大部分的病症仍然是以「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的方式在處理。

不管是病人還是醫生,都習慣把病痛當成是某個從未見過的新毛病造成的,他們很少會聯想到頸痛有可能是消化不良所引起的,這兩件事怎麼會扯上關連?倒不如趕緊去除病人的不適:頭痛和頸部緊繃,就先吃藥止痛吧;背痛和膝蓋痛就打針吧;當背痛到受不了,你甚至無法行動自如時,那就只好動手術了。

但這些對策只能暫時緩解病痛,許多慢性病的病因其實具有多重面向,且牽涉到多個互相關連的部分;不論是吃藥、打針或是動手術,都只鎖定其中某個環節做改善。更糟的是,當我們的身體適應了這種暫時緩解的狀態時──人體的適應力極強,幾乎什麼狀況都能適應──吃藥或打針的劑量就會越來越高,甚至要再動另一次手術。我們每對症狀多做一次重複反應,就更難找出致病的真正源頭,因為身體並未真的對抗「疾病」,只是隨著「療法」做出調整而已。

我所謂的對抗,其實只是幫助大家回復身體的天生體態,這是我們自己就可以辦到的事,是一種自我照護的基本形式而已。方法則是讓身體重新學會按照天生的架構穩固支撐自己,以及使用正確的肌肉做動作。

其實我們的身體,不論是坐著、站著或走動,都應以對抗地心引力的方式為之──所以我們必須讓身體紓壓(decompress),別再將身體縮成一團,而應盡量張開及伸長,並且體驗身體與生俱來的力量與靈活彈性。要解決現代人因為身體受壓迫而產生的種種毛病,其實只需回歸人體運作的基本原則就行了,所以我才會把這套運動稱為核心基礎訓練。

書籍資訊

◎圖文摘自大是文化出版, 艾利克.古德曼著作《雷神索爾也在練的隨時版核心基礎運動》一書。好萊塢男星克里斯.漢斯沃,曾因拍片背部受傷,在拍攝「雷神索爾」電影時,連雷神之槌道具 (重達4公斤) 都抓不起來,但接受本書作者艾利克.古德曼醫生的指導,練習核心基礎運動,背部變得更加強壯,身體也恢復往常。

本書包括核心基礎運動的7種紓壓式呼吸運動、4種穩定下盤運動,及收操4式,並有奧運選手示範圖片,讓你輕鬆掌握所有動作要領。

只要將書中的15個招式融入日常活動中:刷牙、開冰箱、吸地、搭車……就可培養好體態,身體更加靈活強健,並解決慢性痠痛問題。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自大是文化出版, 艾利克.古德曼著作《雷神索爾也在練的隨時版核心基礎運動》一書。好萊塢男星克里斯.漢斯沃,曾因拍片背部受傷,在拍攝「雷神索爾」電影時,連雷神之槌道具 (重達4公斤) 都抓不起來,但接受本書作者艾利克.古德曼醫生的指導,練習核心基礎運動,背部變得更加強壯,身體也恢復往常。

本書包括核心基礎運動的7種紓壓式呼吸運動、4種穩定下盤運動,及收操4式,並有奧運選手示範圖片,讓你輕鬆掌握所有動作要領。

只要將書中的15個招式融入日常活動中:刷牙、開冰箱、吸地、搭車……就可培養好體態,身體更加靈活強健,並解決慢性痠痛問題。

書籍資訊 請點此