運動星球

你真正需要哪些碳水化合物來維持健康的身體?

2021-01-11

最近是否對碳水化合物這個營養素存在著害怕的眼光?在全世界各地有許多的人,都在討論是否要進行低醣或生酮飲食的時代之下,想知道碳水化合物是否是身體的敵人是絕對可以獲得理解的,然而,你是否應該要減少攝取碳水化合物還是採用完全不攝取的飲食策略?吃碳水化合物會增加患慢性病的風險嗎?關於這些問題我們將在這篇為各位好好的解說,這個長久以來被受爭議的營養元素。

你真正需要哪些碳水化合物來維持健康的身體?

你一定都有聽一些專家建議,要全面限制某些含有簡單碳水化合物來源的食物,例如高度加工的休閒食品,這包含有白麵包、甜點、薯條、糖果、鬆餅或餅乾等。一般來說,這些食物的碳水化合物含量很高,而纖維和其它的營養成分(例如維生素和礦物質)含量卻相對較低。

因此,問題就出在於這些食物,特別是那些添加過量糖份的高熱量加工食品。美國飲食指南警告說,添加過量的糖分可能會增加某些慢性疾病的風險,同時,這些過量的添加物也很容易造成不必要的卡路里攝取,這將會意謂著我們的體重將會失去控制,另外有一些研究表明,攝取過量的糖分可能會改變肝臟對於脂肪的清除能力,進而導致高血脂和罹患心臟病的風險因子升高,RDN的法雷爾·艾倫(Farrell Allen)說,我們人體會從糖中吸收多餘的卡路里熱量,並將其直接轉化為甘油三酸酯或血液中的脂肪。

添加過量糖分的食物可能會增加某些慢性疾病的風險,常見的濃縮或市售果汁飲品都是潛藏的魔王!

這點根據2014年4月發表在美國醫學會內科學(JAMA Internal Medicine)上的一項針對美國成年人的糖攝入量增加和心血管疾病死亡率的研究發現,與每天攝入較少熱量的人相比,每天從糖中攝入10%以上熱量的人,死於心臟病的可能性將會增加30%;每天攝入高達25%糖分熱量會使罹患心臟病的風險增加2.75倍。

另外,於2019年1月發表在柳葉刀(The Lancet)雜誌上的一項薈萃分析和系統綜述,匯總了58項臨床試驗的數據,發現食用至少25克纖維或是通過攝取複雜碳水化合物的人,將會降低30%因新血管疾病的死亡機率,此外,這些參與研究的人在罹患心臟病、中風、2型糖尿病和大腸癌的風險也比一般人為低。

食用25克纖維以上或是透過攝取複雜碳水化合物的人,在心血管的疾病風險能大幅度的降低。

另一方面,食用正確類型的碳水化合物將可顯著的降低罹患慢性疾病的風險,其中包括兩種最常見且能有效降低疾病風險的碳水化合物:全穀類和水果。在2016年6月發表在《英國醫學雜誌》上的45項研究進行的薈萃分析得出的結論表明,每天吃三份全穀物食物可將冠心病的風險降低19%,中風風險降低12%以及降低癌症死亡的風險15%。至於水果也有許多減肥的人不敢食用,根據2017年4月發表在PLoS Medicine上一項針對亞洲成年人的研究發現,每天吃水果的人患糖尿病的風險比不吃水果的人約低12%。

所以,你還在擔心碳水化合物的攝取量嗎?不如擔心與注意攝取進體內的食物成份,並在每個餐點與營養比例上做出最好的選擇。

資料參考/The BMJ、JAMA Internal Medicine

責任編輯/David

孫語霙

減肥早餐怎麼吃?吃對早餐比別人多減5%體重!

2020-07-16

曾經,我也不明白早餐的重要性,覺得有吃就好,趕時間的時候就隨便吃個小餅乾就衝出門,還沾沾自喜覺得自己吃的很少應該會瘦;也有一段時間因為被網路上錯誤的資訊誤導,以為早餐吃再多都不會變胖,所以早餐就肆無忌憚的大吃一頓。然而成為營養師之後才知道,不吃早餐不但會讓記憶力衰退、長時間腸胃缺乏蠕動而造成便秘,還會因熱量攝取不足而造成新陳代謝下降,使體內的脂肪容易堆積,更會因為省略了早餐產生的飢餓感,無形中午餐與晚餐攝取熱量增加,造成易胖體質。

減肥早餐怎麼吃?吃對早餐比別人多減5%體重!

有研究指出,一群進行肥胖治療的成年人中,增加了吃早餐的習慣的那群人,同時減少或保持飲食頻率不變,更有可能多減輕5%的體重,進而達到肥胖症治療的成果。既然吃早餐如此重要,那麼在減肥中,該如何正確吃一頓早餐呢?

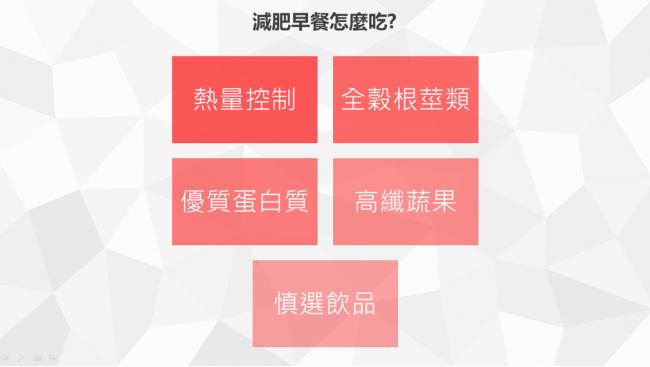

熱量的控制

早餐的熱量約占整天熱量的30%,減重期間的成年女性一天需攝取1200~1600kcal,而成年男性則是1600~2000kcal, 因此,減肥中的女性,早餐熱量約攝取360~480kcal,而男性則為480~600kcal。

全穀根莖類

澱粉類食物中的碳水化合物可提供大腦及身體能量,幫助提升專注力、思考能力及體力,因此是早餐中不可省略的。全穀根莖類,如:燕麥、全麥麵包、全穀饅頭、地瓜等,含有較豐富的纖維,餐後血糖上升的速度較為緩慢,比起精緻易消化的白吐司、白麵包,能提供較多的飽足感,而且更耐餓。

優質蛋白質

奶類、豆魚肉蛋類是蛋白質主要的來源,而蛋白質的小分子胺基酸,是大腦神經傳導物質、內分泌激素、情緒賀爾蒙的重要原料,因此,早餐吃蛋白質食物,幫助大腦運作更能穩定情緒、對抗壓力。除此之外,美國密蘇里大學(University of Missouri)的研究曾發現,早餐中攝取足夠的蛋白質(每份早餐含35克蛋白質),有助增加飽足感、降低大腦對高脂肪、多糖食物的食慾。

高纖蔬果

從就寢至隔天早上起床,長達八至十小時腸胃道都處於休息狀態,若是不吃早餐,則無法喚起休息的腸道,進而引起排便困難;相反地,吃一頓富含纖維的早餐,則可使腸胃道的蠕動活躍起來,胃及十二指腸活躍的蠕動,可將消化過的食物殘渣往直腸推進,當食物殘渣聚積到一定的量,會產生一個壓力,這股壓力會進一步地喚起排便反射動作,因此,多數人在吃完早餐後會產生便意。

慎選飲品

選擇了正確的餐點,要是配上錯誤的飲品,就功虧一簣了!多數的早餐店及便利商店飲品,暗藏了大量的精製糖,像是早餐店紅茶、便利商店的優酪乳或果汁牛奶,所含的外加糖約為6~40g,相當於1.2~8顆的方糖,早餐攝取大量的精緻糖,會造成精神不繼、注意力不集中;而早餐店奶茶、咖啡大多使用奶精、煉乳,可能含有反式脂肪,增加心血管疾病及肥胖的風險。(世界衛生組織建議每日糖攝取量為總熱量的5%以下,即不超過25g的糖)

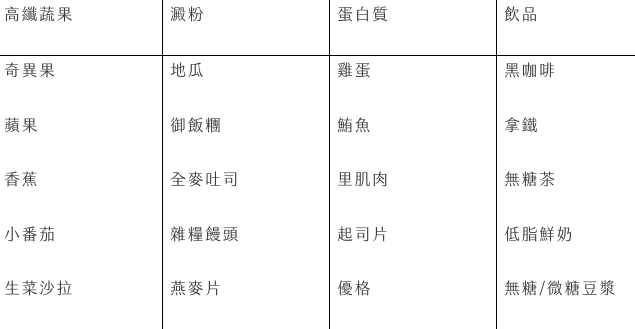

由於早餐的選擇實在太多,一不小心又很容易落入肥胖的陷阱,因此語霙特地幫大家挑出幾樣容易取得又好攜帶的早餐,按照下列的公式隨意搭配,就是一套均衡健康又吃不胖的早餐啦!

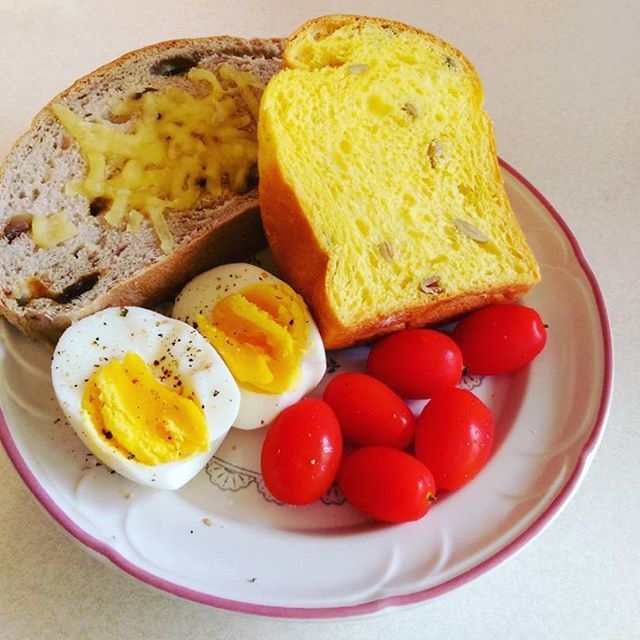

加碼分享一下我近期的早餐,也都是按照上面的公式做搭配喔。

奇異果+堅果饅頭+水煮蛋

葡萄+雜糧饅頭+焗烤番茄蝦

蘋果+黑麥麵包+優格+洋蔥鮪魚

小番茄+吐司+水煮蛋

以上這些早餐都是假日閒閒沒事在家弄的,上班日的早餐多數是在便利商店、中西式早餐店、連鎖咖啡店買的,後續再慢慢分享外食早餐怎麼吃好了,有人會想看嗎?

/ 關於孫語霙 /

運動星球

不吃蔬果致死﹖ 每年全球280萬人蔬果吃不夠死於中風、心臟病

2019-06-27

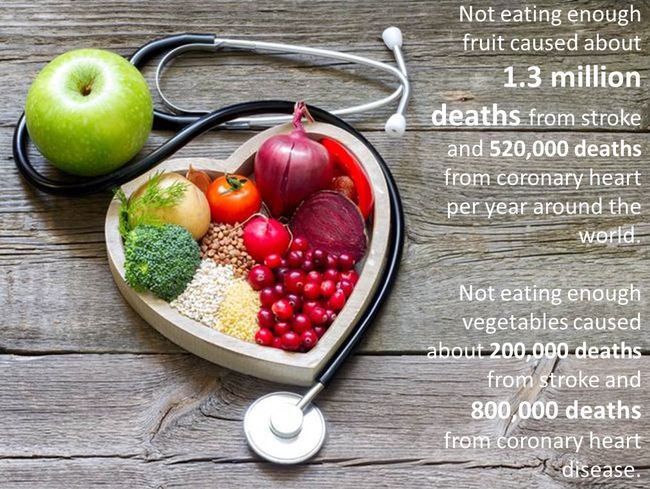

「天天五蔬果」是每個國人耳熟能詳的健康標語,那你有想過,如果「吃不夠蔬果」會有什麼影響嗎﹖一項發表於2019美國營養學會年度會議的新研究提出一個驚人的數據﹕吃不夠蔬菜和水果,每年可能導致全球共280萬人死於中風或心臟病!

不吃蔬果致死﹖ 每年全球280萬人蔬果吃不夠死於中風、心臟病

該研究人員調查113個國家(約佔世界人口82%)的飲食調查和食物供應數據,並估計人民對水果和蔬菜的平均消費數量,接著,他們研究每個國家的死亡原因數據,並聚焦於心血管疾病風險與沒有攝取足夠蔬菜水果之間的關聯。

結果發現,每年全世界約有7分之1死亡人口死於水果攝取不足引起的心臟病和中風;約有12分之1死亡人口死於蔬菜攝取不足引起的心臟病和中風。

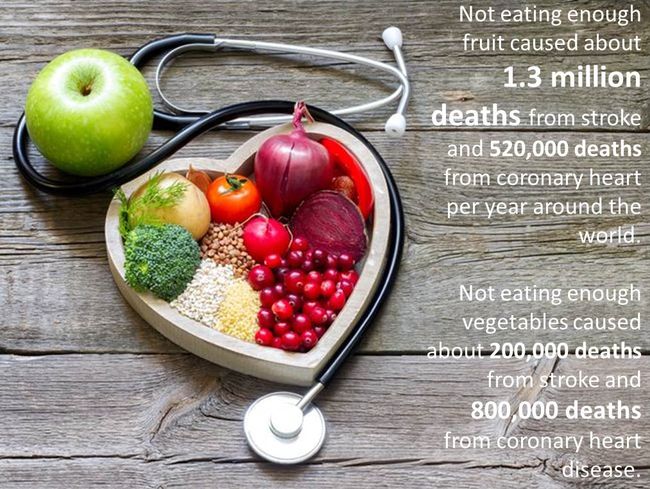

具體來說,吃不夠水果每年導致全球130萬人死於中風、52萬人死於冠狀動脈心臟病(因心臟動脈過窄導致心臟病發作);吃不夠蔬菜每年導致全球20萬人死於中風、80萬人死於冠狀動脈心臟病。

東南亞以及撒哈拉以南非洲地區的蔬菜水果消費最低(圖為示意)

而這大多發生在東南亞以及撒哈拉以南非洲地區,這些地區的蔬菜水果消費通常最低。

該研究作者、美國塔夫茨大學營養科學與政策學院博士後研究員Victoria Miller表示,水果和蔬菜是飲食中可改變的成分,並可影響全球心血管疾病死亡人數。原因無他,蔬果是很好的營養來源,例如纖維、鉀,鎂、抗氧化劑和酚類,已被證明可以降低血壓和膽固醇。除此之外,蔬果這種低加工食品,能改善消化道中益菌的健康和多樣性;人們吃越多這類食物,越能減少超重或肥胖的機會,同時降低患心血管疾病的風險。

蔬菜水果每天吃多少﹖

根據上述研究作者Miller建議,每天應攝取300克水果和400克蔬菜(包括豆類);每天吃800克、相當於8份蔬果,已被證明可降低患心血管疾病風險和全死因死亡率。

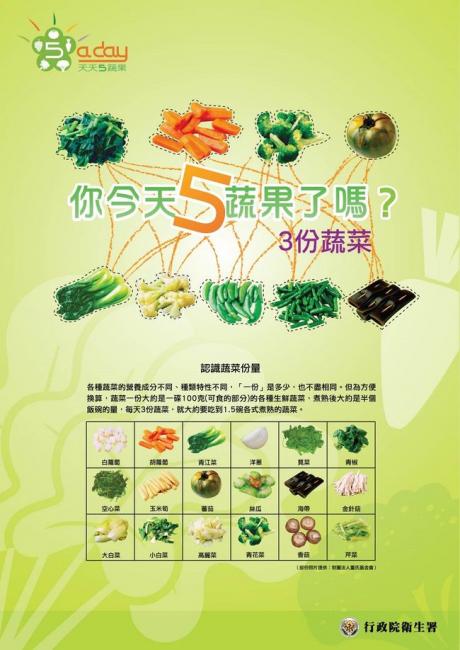

而依照我國衛生福利部國民健康署建議,每天至少要吃3份蔬菜與2份水果,蔬菜一份大約是煮熟後半個飯碗的量;水果一份相當於一個拳頭大小。

資料來源/Bicycling US, 衛生福利部國民健康署

責任編輯/Dama