運動星球

瘦身減重的盲點將會影響心情起伏 透過簡單4個觀念改變它

2021-02-03

你是否有曾經花了幾週的時間進行運動及飲食管理,就只是為了能看見體重機上的數字下降?相信絕大部分要瘦身或減重的人,都會十分的在意那一點點數字變化,然而,這樣的數字變化真的可以代表全部嗎?雖然,這些變化都是對於瘦身這件事是否能有毅力堅持下去的關鍵,但也有許多變化是我們看不見的,接下來我們將介紹4種在瘦身時,也能更有效率的觀察方式,讓你除了體重機的數字外,來能有更好的目標。

瘦身減重的盲點將會影響心情起伏 透過簡單4個觀念改變它

1.追蹤體脂肪

體重機是一個管理體重十分有效的工具,但如果能擁有量測體脂肪的體重機,將會是一個十分好的選擇,因為只要單純的體重數據並無法說明身體的狀態,例如健美型的運動員肌肉重量將會佔體重的比例較高,即使他的體脂肪率非常的低,但如果以BMI的方式來進行計算,就很容易被列為超重的行列。

當你了解自己的體脂肪百分比之後,就可以更了解自己該減多少體脂而並非關注於體重的數字,即使你身型有瘦下來,但體重機的數據也可能會保持不變,尤其是正在進行減脂和增加肌肉的情況之下。所以,建議可以採用下列的方式來進行觀察體脂肪的數據:

1.每週或兩週量一次,因為我們的體脂肪不會在一夜之間就消失,如果你每天都進行量測可能會看不見明顯的數據變化,這樣反而會影響你瘦身的心情。

2.盡量同一台機器量測,不同的機器可能會有些許的差異,因此,我們可以盡量採用同一個機器來做紀錄與觀察。

3.量測標準統一,基本上來說體脂率的量測大多是採用生物電阻,因此,我們就必須要盡量在每一次的量測條件上統一,例如量測的時間、飲水量、食物攝取量以及天候溫度都有可能會影響數據。

體重輕的人不見得體脂率較低,所以別只是看體重數據也要多關注體脂肪。

2.別在意體重的波動

有許多的人都十分計較體重機上的數據,甚至只要增加0.1kg就覺得好像天要塌了一樣,其實,在體重機上數據有可能會隨著以下幾點變化:

1.食物增重

你是否也會在飯後進行量體重這件事?千萬不要這個時候進行量測!因為食物會增加體重的變化,但這只是暫時性的增加,在接下來幾個小時內會透過消化,讓這些重量消失。

2.肌肉增加

肌肉跟脂肪一樣也不會一夜之間增加,再加上肌肉又比脂肪的密度更高,因此佔用的空間更小,所以,即使你在減重的過程中有可能因為肌肉的增加,而造成體重機上的數字沒有過多的變化。

3.水份影響

我們人體有大約60%左右的水份,所以水份的波動變化也可能會改變體重機上所呈現出來的數字,如果你身體處於脫水狀態或吃過多的鹽,造成體內累積水份或缺乏水分,都可能會影響體重機上的數字變化;另外,許多女生在月經來的時候,身體也會因為積水造成水腫現象,同樣的也會改變體重機上的數字。

你是否也會因為體重機數據變化0.1kg而影響心情呢?

3.找出脂肪與瘦組織

體重乘以體內脂肪百分比,例如一個體重為150磅體脂肪率為21%的人,我們就可以估算出他擁有31磅的脂肪和118磅的瘦組織(150 x 0.21 = 31.5磅的脂肪,150-31.5 = 118瘦組織)。接下來,我們就可以根據這樣的數字,每週或每月來追蹤數字的變化,這機能幫助你了解身體組成的變化。

4.透過衣服來看變化

這個建議看起來沒有什麼對吧!但千萬別忽視這是追蹤進度最簡單的方式之一。你可以在準備瘦身之前先進行拍照,並於每一個月拍攝一張,接下來你久可以透過照片看出身型的變化有多明顯。另外,你可以選擇一件或一條稍微緊一點的衣服或褲子,每隔4週就進行嘗試穿上身,看看是否有變得更為寬鬆,無論外在的條件如何,衣服或是褲子的鬆緊程度將不會有太多的變化性。

你可以選擇一件或一條稍微緊一點的衣服或褲子,每個月來觀察寬鬆程度!

結論

無論你選擇哪種方法來追踪瘦身的進度,都請務必要耐心的等待,我們許多人可能需要幾個月的時間以上才能看到身體明顯的變化,即使這樣你可能仍會注意到體重會隨著飲食習慣和訓練方式的變化而波動。要記住!我們不可能永遠都是完美的持續前進,因此,這些數字只是當作參考,而不是用來決定身體健康與否的最重要關鍵。

資料參考/verywellfit

責任編輯/David

運動星球

有感減脂增肌! 動態+靜態基礎核心循環訓練

2019-04-24

想瘦小腹就仰臥起坐、想瘦大腿就採空中腳踏車…許多想瘦身的人希望靠單一訓練動作來達標,例如每天固定做100下仰臥起坐,事實上,你很可能無法達到預期的瘦身效果。反之,如果正確地訓練全身的核心肌群,將最大化你身體的燃脂能力並強化肌力!以下運用動態核心與靜態核心的循環訓練,讓你做些好學簡易的動作,就能達到較佳的燃脂效果。

有感減脂增肌! 動態+靜態基礎核心循環訓練

動態與靜態核心練習課表

以下1.至5.包括3個動態核心訓練加上2個靜態核心訓練為一輪,每個動作間不中斷休息。

1. 從靜態核心訓練開始,30秒

2. 動態核心訓練,45秒/重複12-15次

3. 動態核心訓練,45秒/重複12-15次

4. 動態核心訓練,45秒/重複12-15次

5. 靜態核心訓練,45秒

休息:視恢復狀況休息1-1.5分鐘後,再完成下一輪。

提醒:每次可完成3-6輪,每隔1星期可切換動態和靜態核心訓練的順序或動作,以防止身體適應原本的訓練模式。

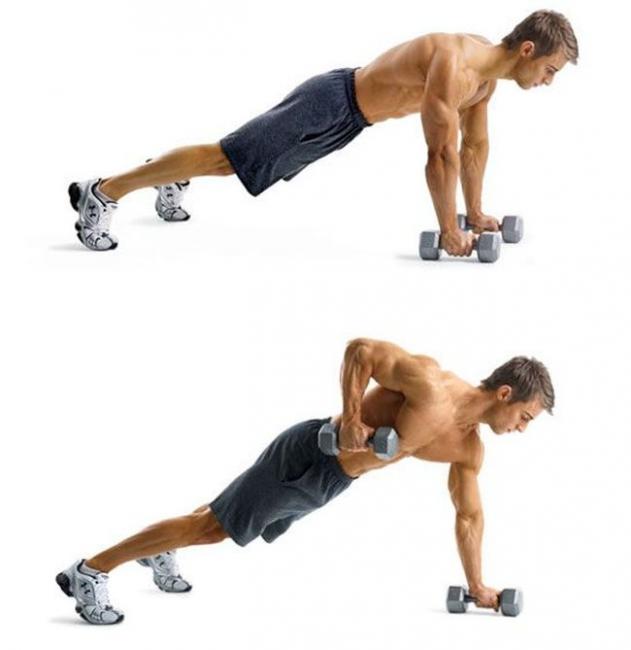

動態核心訓練:啞鈴伏地挺身

步驟1﹕啞鈴放置地面,手握啞鈴、手臂打直俯撐,做一個伏地挺身向下。

步驟2﹕回到手臂打直俯撐姿勢,單手將啞鈴上提到平行胸部,接著返回地面。

步驟3﹕另一隻手重複一遍,兩手各上提一次為一組。動作過程中確保腹肌緊實並保持背部平坦。

©alumniwellness.com

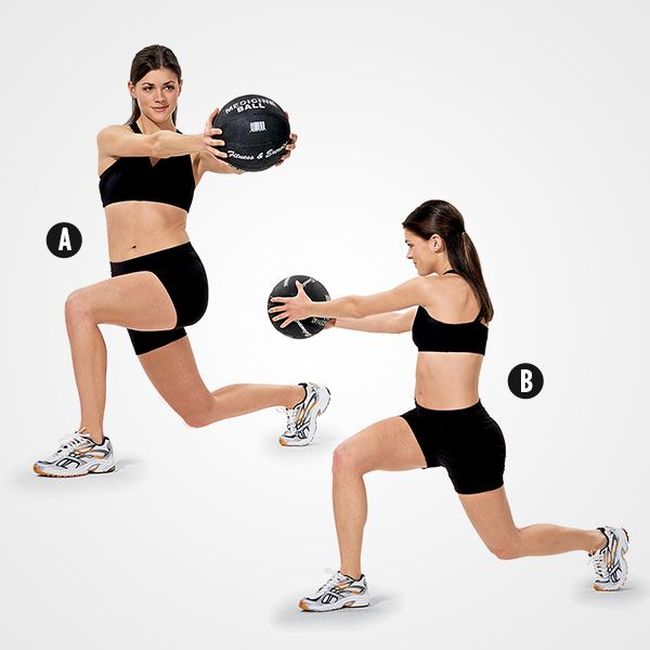

動態核心訓練:弓箭步藥球扭轉

步驟1﹕雙腳與髖部同寬站立,手拿藥球或啞鈴。

步驟2﹕單腳往前踩弓箭步,雙手握球,手臂向前伸直於胸前高度。

步驟3﹕腹部收縮,往前腳方向的外側扭轉。

步驟4﹕吸氣,後腳挪回站立位置,上半身同時扭轉回中央起始位置。全程確保後背挺直不前傾。

©MICHAEL EDWARDS

動態核心訓練:藥球捲腹

步驟1﹕坐在地面,腿部與脊柱分別打直,雙手將藥球捧在面前

步驟2﹕以腹肌力量將上肢向地面貼近,感覺整條脊椎與地面貼合,脊柱打直,藥球在頭上方位置。

步驟3﹕回到坐姿同時將手上的藥球往上方拋離雙手。

步驟4﹕重複步驟1-3約10-12次。如果背部無法平貼地板,可彎曲膝蓋調整姿勢。

©GET HEALTHY U

靜態核心訓練:側棒式

步驟1﹕側躺在地面,使用一隻前臂支撐起你的身體,手肘在肩膀正下方。

步驟2﹕腹部收縮,將臀部離開地面,這時保持臀部、脊柱、頭頸整個身體側面呈一直線。此動作停留20-40秒,依個人能力而定。

步驟3﹕放下身體,面朝另一側重複步驟1-2。

©PlankPose.com

靜態核心訓練:棒式

步驟1﹕面朝下,手肘和前臂位於胸部正下方並平貼地面,腳趾觸地,用這兩部位支撐起自己的軀幹。

步驟2﹕保持背部平坦呈一直線,避免讓臀部向地面下垂。

步驟3﹕此動作停留時間依個人能力而定,直到你無法維持正確姿勢即可休息。

©ISTOCKPHOTO

資料來源/fitness.com, PlankPose.com

責任編輯/Dama

運動星球

吃飽吃滿越吃越瘦!簡單快速5道低卡料理這樣做

2019-04-15

當你在嘗試減肥減脂的時後,除了運動之外最煩惱的就是餐點吧!儘管卡路里計算對於體重控制的重要性,多年來一直存在著些許的爭議,但在2018年英國衛生部宣布了鼓勵成年人,每餐攝取分別為400與600卡路里的熱量,如果你想要減肥就必須要了解每天攝取的總卡路里。但是,卡路里攝取量雖然受到某些部分的爭議,但不影響的是餐點裡所附含的營養素,實際上,有一些食物看起來是低卡路里但確沒有任何的營養價值,也就是說它們只提供了空卡路里,而另外有些低卡路里的食物,可能是隱藏糖與防腐劑的食品。如果你想知道什麼成分是低卡路里,同時仍然營養豐富的餐點,就請仔細看完接下來的5道美味食譜介紹,並且開始親自動手為自己的減肥之路準備餐點吧!

吃飽吃滿越吃越瘦!簡單快速5道低卡料理這樣做。

1.金槍魚沙拉捲

準備時間:10分鐘

烹飪時間:5分鐘

卡路里:262大卡

份量:2份

配料:

金槍魚罐頭 1罐

蛋黃醬 1.5湯匙

酪梨 1/2個

小黃瓜 2根

苜蓿芽 30g

美生菜 1/4顆

海苔片 2片

芝麻 少許

製作方式:

1.金槍魚將水分瀝乾搭配上蛋黃醬與些許的鹽和胡椒調味,並攪拌融合。

2.酪梨切片;小黃瓜切條狀備用。

3.把海苔放平於桌上,並開始以直線的方式分別鋪上美生菜、苜蓿芽、小黃瓜、酪梨與攪拌好的金槍魚。

4.接著開始將海苔捲起來,吃的時候可以將其切開食用。(金槍魚可用雞肉替換)

金槍魚沙拉捲只有262大卡! ©avocadopesto

2.大蒜烤雞肉串

準備時間:10分鐘

烹飪時間:5分鐘

卡路里:197大卡

份量:5份

配料:

1.醃料

蒜末 1½湯匙

檸檬皮1湯匙

檸檬汁4湯匙

羅勒或迷迭香 1/2杯

鹽 1茶匙

黑胡椒 1/4茶匙

初級橄欖油 4湯匙

材料:

紅甜椒 1個

角瓜 1個

洋蔥 1個

雞胸肉 600g

製作方式:

1.準備一個碗,將大蒜末、檸檬皮、檸檬汁、羅勒或迷迭香、鹽、黑胡椒與初級橄欖油倒入,並攪拌均勻。

2.將紅甜椒、角瓜與洋蔥分別切成適當大小的正方型。

3.雞肉同樣切成適當大小的正方型,倒入步驟1的醃料並用密封袋封口,放置冰箱內約30分鐘(最多4-6小時)醃製。

4.烤箱用中火做預熱的動作,同時,將甜椒、角瓜、洋蔥與雞肉交替串起,最後灑上一些鹽巴。

5.用165度的烤箱加熱,約3-4分鐘翻轉一次,直到雞肉完全熟透。

6.簡單的檸檬片擠在上面就可以食用。

超好吃的大蒜烤雞肉串,熱量只有197大卡! ©therecipecritic

3.羽衣甘藍和花椰菜沙拉

準備時間:15分鐘

烹飪時間:40分鐘

卡路里:472大卡

份量:1份

配料:

藜麥 138g

水 360ml

胡蘿蔔 1根

甜菜 1/4顆

椰子油 0.5湯匙

海鹽 0.25茶匙

咖哩粉 0.13茶匙(可選)

芝麻醬 少許

檸檬汁 1茶匙

楓糖漿 0.5茶匙

羽衣甘藍 2杯

小番茄切碎 1杯

酪梨 1/4顆

花椰菜 1/4顆

製作方式:

1.將藜麥放置電鍋煮熟。

2.把烤箱預熱至190度,放入胡蘿蔔和甜菜淋上些許的油與鹽,烤25-30分鐘。

3.等待烤箱的時間時,將芝麻醬、檸檬汁、楓糖漿與海鹽加入碗中並攪拌均勻,接著加入15ml開水攪拌,直到可以流動為止。

4. 羽衣甘藍切或撕成小片放在盤子或碗內,同時,再加入切碎的小番茄、酪梨與煮熟的藜麥,並加入剛剛烤箱內的蔬菜,最後倒入醬汁即可食用。

加入藜麥的羽衣甘藍和花椰菜沙拉,讓你營養充足又吃的飽! ©minimalistbaker

4.韓國牛肉飯

準備時間:15分鐘

烹飪時間:40分鐘

卡路里:472大卡

份量:4份

配料:

糙米1杯

雞蛋4個

橄欖油2湯匙

大蒜 2瓣

菠菜4杯

紅糖1/4杯

減鈉醬油1/4杯

生薑末1湯匙

芝麻油2茶匙

韓國辣醬1/2茶匙

碎牛肉450克

大蔥2根

芝麻1/4茶匙

製作方式:

1.將糙米放置電鍋煮熟,並擱置。

2.將雞蛋放入鍋中,並用冷水覆蓋過蛋,水煮沸約1分鐘後關火用蓋子蓋住悶8-10分鐘取出,切成對半備用,菠菜燙熟備用。

3.將醬油、紅糖、生薑末、韓國辣醬、大蒜末混和攪拌均勻。

4.鍋中加熱橄欖油加入大蒜末爆香,加入碎牛肉攪拌約3-5分鐘,確保牛肉煮熟並排出多餘的油脂,接著倒入步驟3的醬料。

5.將上列的食物依序放入碗中或便當盒內,放上大蔥就完成。

想要來點重口味又低熱量?韓國牛肉飯是最適合的一道料理! ©damndelicious

5.煙燻鮭魚花椰菜鹹派

準備時間:5分鐘

烹飪時間:15分鐘

卡路里:121大卡

份量:4份

配料:

橄欖油1 湯匙

花椰菜220 克

冷凍豌豆150 克

挪威煙熏鮭魚125 克

雞蛋6顆

鹽 少許

胡椒 少許

製作方式:

1.用平底煎鍋加入橄欖油,放入花椰菜炒約5分鐘直到軟化為止。

2.再加入豌豆並再煎3-4分鐘。

3.加入鮭魚條與打好的雞蛋、鹽和胡椒。

4.放進烤箱約5分鐘,直到膨起即可。

鹹食主義者最愛的煙燻鮭魚花椰菜鹹派,製作簡單不懂料理的人也能輕易完成。 ©tamingtwins

資料參考/tamingtwins、damndelicious、minimalistbaker、therecipecritic、avocadopesto

責任編輯/David