運動星球

Nike小飛馬跑鞋經典回歸 Pegasus 38加寬鞋楦舒適升級

2021-05-13

Nike Pegasus 跑鞋自問世以來始终深受跑者信賴,成為跑者間的大眾經典款。全新上市 Nike Air Zoom Pegasus 38 對中足貼合感進行了細節調整,並將鞋楦加寬到類似 36 的鞋型,讓整體舒適度升級。另沿襲 Pegasus 37 前足的 Zoom Air 氣墊設計,帶來出色的回彈體驗。

Nike小飛馬跑鞋經典回歸 Pegasus 38加寬鞋楦舒適升級

Nike Air Zoom Pegasus 38 這次既實現了 Pegasus 系列對舒適體驗和出眾性能的一貫承諾,同時也通過循序漸進的升級精進,幫助每一位運動員在刻苦訓練中盡情暢跑。創新升級包括:

• Pegasus 38 通過新型鞋楦設計加寬前足空間,與 Pegasus 36 之前的鞋型相似。

• 全新的中足織帶包覆足部,讓每一位跑者都能按照喜好繫緊鞋帶,以達到個性化的穩固貼合。

• 鞋面採用工程網眼布打造出厚度不同的疊搭設計,提升舒適度和透氣性,為專業跑者和休閒跑者提供出色鎖定效果,賦予足部舒適穿著體驗。

• 鞋舌添加襯墊,舒適升級。

Nike Air Zoom Pegasus 38 跑鞋,男女分別5種顏色,$3,500

經典傳承則包括:

• 中底延續了 Pegasus 37 的設計— React 泡棉帶來靈敏回彈及輕盈邁步體驗。

• 前足 Zoom Air 氣墊提供顯著能量反饋。

• Pegasus 38 已開放 NIKE BY YOU 服務,跑者可以通過调整足弓高度、外底材質及鞋帶配色等打造自己的專屬的設計。

Nike Air Zoom Pegasus 38 跑鞋,男女分別5種顏色,$3,500

資料來源/Nike

責任編輯/Dama

運動星球

跑紐約馬拉松同時織圍巾 美大四女為公益募款

2016-11-06

跑馬拉松的時間很漫長,您都如何度過?在紐約,有一位當地女子梅瑞迪斯·帕米里 (Meredith Parmelee) 已經練成一邊跑馬同時能用毛線編織圍巾,是不是很酷呢?

起初,邊打毛線邊跑馬拉松,是帕米里在前實習公司 We Are Knitters 跟同事所開的一個玩笑,後來沒想到居然成真。

雖然是個玩笑話,不過這位現就讀美國東北大學的大四學生可是很認真思考這個作法。後來,她想到可以因為這種方式能吸引大家的注意,藉此便能為一些公益團體來募款。現在,她正式加入為美國白血病與淋巴瘤基金會 (Leukemia and Lymphoma Society) 募款的行列。

Meredith Parmelee邊跑邊以手指打毛線做慈善募款。 ©shemazing.net

帕米里說,她之前從來沒跑過42K這麼長的距離。但,她說她為了這項挑戰,已經從2015夏天開始非常密集地做跑步訓練。

帕米里跑馬同時織毛線的技法叫做「手指編織」,是將毛線團纏繞在一隻手臂上,然後用另一隻手的手指來做編織,用四隻手指的寬度,可以編織出一條較窄的小圍巾。

以手指取代棒針做毛線編織。 ©shemazing.net

其實,她並不是第一個做這件事的人。邊跑馬邊打毛線的先鋒,應該是大衛·巴布考克 (David Babcock)。他本來都是以棒針做編織,不過因為紐約馬拉松的規定,他去年參加紐約馬拉松時,與帕米里一樣採取了手指編織。

大衛·巴布考克是邊跑馬邊編織的名人。 ©Yahoo.com

「隨著我帶著毛線邊跑編織,這已經變成我的第二天性了。」帕米里說,「這幫助我將注意力從跑步上面的種種疲累與疼痛移開。」

由於帕米里發了這個願,因此她的實習公司也很樂意贊助她材料,讓她可以一路持續地編織下去。

帕米里當然最後也完成紐約馬全馬的挑戰,她邊跑邊織毛線的新聞也佔據了不少媒體版面,最終為白血病與淋巴瘤基金會募得超過3,500美元的善款。

帕米里成功邊跑邊打毛線完成2015紐約馬。 ©gofitu.com

帕米里成功完賽2015紐約馬。 ©weareknitters.com

帕米里的2015紐約馬獎牌。 ©weareknitters.com

運動星球

最溫馨的馬拉松!首次有人在芝加哥馬拉松結婚

2016-05-18

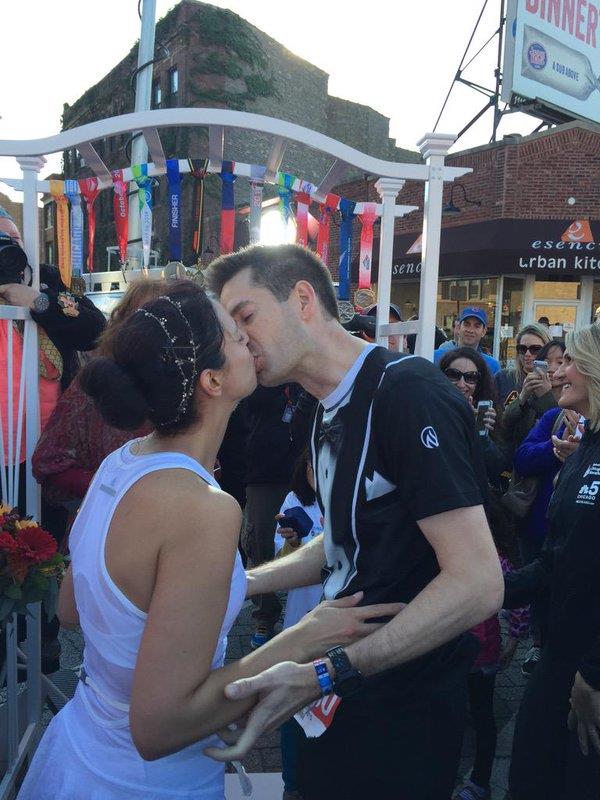

據Runner’s World網站報導,芝加哥馬拉松有史以來第一次有一對新人結束了他們的「愛情長跑」,在一個實際的長跑賽場上、於四萬人的見證之下交換誓約成為夫妻。

像任何老牌馬拉松一樣,史蒂芬妮·萊因哈特(Stephanie Reinhart)通常會避免在比賽當天嘗試任何新的東西。但今年在芝加哥,她做了一些例外。她第一次穿上一套白色網球裙以及一條綴滿寶石的蕾絲頭帶從馬拉松的起點起跑,當她越過終點線,除了完賽獎牌,她還得到一位新科老公。

35歲的萊因哈特與46歲的馬克·約克爾 (Mark Jockel),2015年10月11日在芝加哥馬拉松賽上揮汗完婚。這兩位新人在比賽約8英里 (約13公里) 處跳離賽道,並在一個掛滿了比賽獎牌的木架前,於眾目睽睽之下說出他們的誓言。經過簡短的儀式與運動飲料的狂飲,他們「以歡欣勝利之姿跑完了繞過城市周圍的剩餘18英里,」約克爾說。

©REBECCA EDEN/Runner's World

「我認為這是對於婚姻的一個完美象徵,」他們的證婚人、同時也是萊因哈特童年好友的馬黛蓮·戴維森說,「婚姻是一輩子長長久久的,而馬拉松亦是一個長跑比賽。在理想情況之下,我想你對於兩者都應該要投注很多心思。」這兩位女性在高中時也一起跑越野跑。

女方好友馬黛蓮·戴維森為兩人證婚。 圖片翻攝YouTube

雖然以5小時25分27秒的時間完賽,大約慢於他們正常的速度兩小時,約克爾和萊因哈特絕對在一路上都成為全場焦點,被拍到的照片應該會締造記錄,因為沿途觀眾和跑者都紛紛對他們提出拍照請求。「就像當時有一個人說,『你們是我所見過打扮得最棒的情侶!』」身穿印有晚禮服圖樣黑色T恤的約克爾說道。同時,萊因哈特對於能夠在不將螢光色的運動飲料噴到她的象牙色洋裝上面而跑完整場比賽顯得非常感激。

跑步一直是約克爾和萊因哈特的戀情中心。兩人相識於2013年夏天芝加哥地區路跑協會的馬拉松訓練計劃之中,「事實上,在步速方面我們真的很相配,」萊因哈特說。「我們都參加了以八分鐘跑一英里的組別。因此,我們花了很多時間陪彼此跑步,並在這當中去了解對方。」

他們那年秋天在各自參加的馬拉松為對方加油,萊因哈特完成她在芝加哥馬拉松第二場比賽,並創下個人最佳成績(PB)3小時24分15秒,而約克爾則以3:36:15完成海軍陸戰隊馬拉松,然後他倆在12月開始約會。他在一年後他們的第一個除夕夜晚餐約會裡向她求婚,很快地,他們訂下了在今年10月11日芝加哥馬拉松上的婚期。

這對新人請一位平面設計師來幫他們設計了一款以比賽為主題的特殊婚禮標誌,其中有芝加哥的天際線、二人的鞋印組成愛心的形狀和標語「第8英里,我們等不及了。」(編按:原文為有押韻的“Mile 8 We Can’t Wait.”)他們將它印成賽事海報大小的邀請函,並以巨型厚紙筒郵寄給他們的50位客人。邀請函還包括標記為「賽事指南」的一個資料夾,其中包括賽事地圖、一款讓大家跟上當天活動步伐的腕帶,與一塊號碼布。幸運的是,客人不需要在他們的禮服上扎下別針——每個人還收到了一件個性化的T恤,讓他們可以穿到當天的儀式去。

兩人在眾多跑友的見證下完婚。 ©REBECCA EDEN/Runner's World

起初,雙方的家庭對於這場迅速而就的儀式似乎感到很驚訝——「他們問,這會是合法的嗎?」約克爾說,連自己的跑友都有點覺得不可思議。「當她第一次說出這個計畫,我還以為她是在開玩笑呢,」同樣在上述組織認識兩位新人的客人莫琳·戴利說道。「她當時說,『我們要在馬拉松比賽時結婚。』我當下的反應是,『哦,這聽起來很酷。不過,你真正的計畫是什麼?』」

但是在最後,大家都一致認為,這對運動二人組選擇了最完美的方式。「這基本上非常像史蒂芬妮會做的事,她從來都不遵循傳統,」另一位身著運動服的朋友阿萊納·卡里略抵達時氣喘吁吁地說道。她在5英哩處時曾試圖趕上這對新人,不過基本上她都是一路在苦苦追趕著。「我在路上狂奔,因為除了跑這條馬拉松路線,沒有其他辦法來這裡,一路上都被交管了,」她說。

在這對夫妻衝進終點前,一個朋友遞給萊因哈特一束捧花;接下來,他們套上由大會工作人員遞上、專門設計的新娘和新郎圍兜拍了更多照片,接著跑到芝加哥康復室做了快速冰敷。然後,他們去好好洗個澡並前往他們在一家墨西哥牛排館的婚宴接待處。在那裡,他們一一遞給所有與會者一個塞滿了LÄRABAR(一種堅果與果乾穀物棒)和其他暖心甜點的禮袋,並為他們的跑者朋友們多準備了特別的禮物像能量凝膠,Nuun(能量飲品)和特別印製的髮帶。

雖然他們的媒人、前述訓練計劃的配速組長在現場擔任DJ的工作並努力放音樂,這對幸福的新人並沒有跳太多舞。幾個星期的恢復之後,他們會在十一月出發去度蜜月。

一點也不奇怪的是,這對不遵循傳統的新人肯定不會選擇多數人去的海灘之旅。相反地,他們將前往副極區 (the sub-Arctic) 去陪北極熊散步。

©美聯社

親友們在掛滿獎牌的架子後方合照。 ©Stephanie Reinhart

會後合照。 ©Stephanie Reinhart