運動星球

上班族在WFH時最需要的5個伸展動作 快速緩解肩頸及背部痠痛

2021-06-03

無論是在辦公室上班或是因為COVID-19(新冠肺炎)疫情必須要居家辦公的人,久坐不動的生活模式已成為一種現代人的生活習慣,尤其是整天都必須要盯著電腦螢幕的上班族,只能在中午短暫的休息時間進行活動。這樣的工作模式將會導致身體僵硬和背部疼痛的現象,為了要避免這種情況的產生,你需要的是設定一個工作休息時間表,在工作的過程中能休息5-10分鐘,並離開辦公桌做幾個伸展動作,讓頸部與背部肌肉能獲得緩解,今天我們就要推薦你以下這5個在家就可以進行的伸展動作,讓你在WFH的期間也能預防身體痠痛。

上班族WFH時最需要的5個伸展動作,學起來快速緩解你的肩頸及背部痠痛。

1.站立側伸展

這個動作應該是許多上班族都會進行放鬆的動作。 ©healthline

這個動作應該是許多上班族都會進行放鬆的動作,站立側彎姿勢伸展側背打開胸部和橫膈膜肌肉。胸部和橫膈膜的打開也有助於減少長時間坐在辦公桌前所發生的整個背部肌肉的僵硬和壓力。如果你是長時間坐在辦公桌前的人,那麼這就是一個必須要做的伸展動作。

示範影片:

2.貓式

有效放鬆上半身緊繃的肌肉。 ©lessons

這是一個可以坐在床上進行伸展的動作,它可以放鬆我們所有的上半身肌肉並拉直我們的背部,尤其當我們在家長時間坐著工作的時候,這個動作就是一個十分有幫助的伸展訓練。

示範影片:

3.站姿前彎

透過站姿前彎式能有效促進下半身循環。 ©verywellfit

坐太久的上班族或是運動太頻繁的跑步者或自行車族,都可能都會導致髖關節、下半身肌肉處於緊繃的狀態,當下半身緊繃時,會影響到活動範圍以及運動表現。透過站姿前彎式能有效促進下半身循環,幫助周圍的肌肉恢復彈性,以及防止肌肉沾黏來影響日常生活。

示範影片:

4.英雄坐姿扭轉式

透過英雄坐姿扭轉式能刺激消化系統,減少久坐帶來腹部的不適。 ©lessons

在現代忙碌的生活中,有時會因為工作關係導致三餐不正常,長期下來會引發消化不適,嚴重時還會胃食道逆流。透過英雄坐姿扭轉式能刺激消化系統,減緩飲食不正常帶來的脹氣、腸胃不適等問題,以及預防腸胃發炎等症狀。

示範影片:

5.股四頭肌拉伸

透過股四頭肌伸展動作,能有效舒緩下半身循環不良的問題。 ©verywellfit

這個動作主要是要讓你的下半身得到正確的伸展,股四頭肌的伸展將能有助於緩解身體的僵硬,因為長時間坐著很容易會導致下半身循環不良,這時就可以透過顧四頭肌伸展動作來進行緩解及預防。

示範影片:

資料參考/verywellfit、lessons

責任編輯/David

運動星球

別以為傷後「多休息」就好! 運動才是抵抗衰老的唯一途徑

2021-02-23

爸媽或阿公阿嬤受傷跌倒後,你只要求他們多休息嗎?小心多休息其實是害了他!從以下兩位真實案例可看出傷病後保持運動和多休息的天差地別;而運動生理學家暨作者Sean Gill也提出,運動訓練可以「治療」衰老,更是抵抗30歲後不斷衰老的唯一途徑。本文一次讓你認識衰老,教你用具體方式評估自己有沒有衰弱,以及延緩衰老的簡單方式。

別以為傷後「多休息」就好! 運動才是抵抗衰老的唯一途徑

真實案例:多休息讓生活功能更差

案例一:73歲的陳爺爺以務農維生,某次因車禍住院手術,術後下肢無力臥床,家屬擔心他下床不便,要他多休息,結果半年下來日常生活功能持續衰退,家屬因無力照顧,只能送到護理之家。

案例二:反觀78歲的張爺爺因意識混亂被家人送至急診就醫,進行相關檢查與臨床處置後,透過醫院整合專業照護團隊,由復健師擬定活動計畫、家屬配合,住院期間即開始漸進性的訓練肌力與活動,出院後開始參加住家附近的據點活動,除了整體生活功能與體力改善,張爺爺也比過去開朗許多,更願意與人互動。

1/4長者衰弱 肌力、平衡感變差跌倒失能風險高

據國發會資料,我國65歲以上人口占總人口的16%,已邁入「高齡社會」,推估114年將成為「超高齡社會」(20%)。而依照108年全民健康保險醫療統計資料顯示,占人口16%的65歲以上長者,醫療費用卻高占38.4%,也是急診就診人數與住院件數占比最高的年齡族群。

另一方面,衛生福利部國民健康署108年「長者衰弱評估」篩檢結果,20萬名65歲以上社區長者中,65-74歲長者有8.2%出現衰弱前期,1.3%為衰弱狀態;75-84歲長者有15%出現衰弱前期,3%為衰弱狀態;85歲以上長者有26.9%出現衰弱前期,6.9%為衰弱狀態。

肌力、平衡感變差跌倒失能風險高

結果顯示年齡越高衰弱比率越高,這些有衰弱狀態的長者更容易因為視力、聽力、肌力、平衡感變差,或服用鎮定藥物、多種藥物而增加跌倒的機會,以致骨折、失能、住院。

怎麼評估衰弱﹖

過去1年是否曾跌倒、體重突然減少3公斤以上,或對任何事情都提不起興趣?如果有的話,要小心可能是衰弱的徵兆。另外,有失智症、憂鬱症、營養不良和慢性疾病的長者也容易有衰弱風險。在國際間,依據世界衛生組織(WHO)於108年公布新版的高齡整合照護指南(Integrated Care for Older People Guidelines, ICOPE),長者健康整合式評估可早期發現長者功能衰退,以延緩衰弱與失能,維持及改善老年人身體功能與心理健康。

「長者健康整合式評估」包含認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱等6大項目。認知功能包含記憶力與定向力(如:今天是幾號?);行動能力如:是否能在14秒內,雙手抱胸連續起立坐下5次;營養狀況如過去三個月體重突然減少3公斤以上;憂鬱情形如過去2週覺得心情低落沮喪、沒有希望等。你可以在家中幫長輩透過這6項功能評估,了解他們是否有健康警訊。

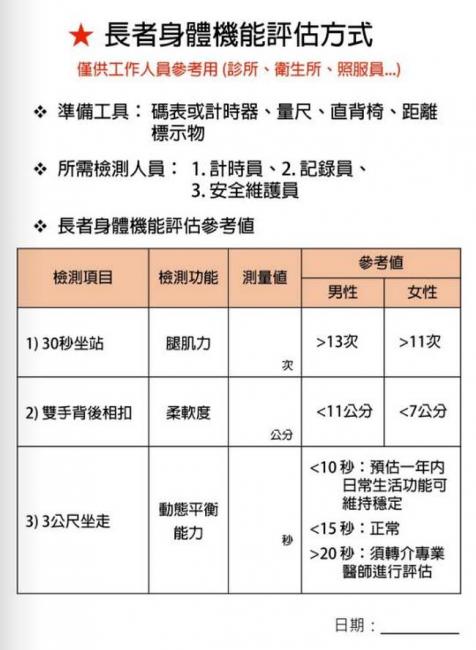

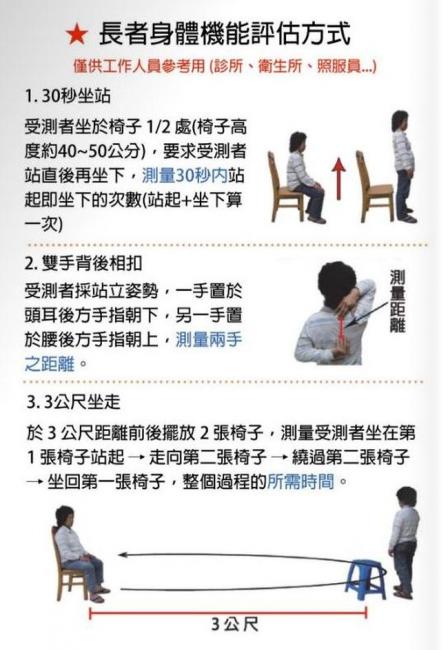

長者身體機能評估方式可見以下:

長者身體機能評估方式 ©衛生福利部國民健康署

長者身體機能評估方式 ©衛生福利部國民健康署

給一般人:如何延緩衰老、提高壽命?

1. 每週至少做 2 次阻力運動,訓練自己全身的主要肌肉群。

2. 每週至少 1 次進行強度高的心肺運動,心率達到最大心率的85%(除非醫師建議不要這麼做) ,同時固定測量安靜心率,以衡量以自己健康水平(越低越好)。

3. 每週至少3次核心訓練。

4. 每天保持身體活動,即使只是走路也可以促進血液循環、降低血壓。

5. 站立時間拉高,尋找各種方式減少坐下的時間。

運動星球

4步驟讓骨盆回到正確位置

2017-09-08

提到身體的髖部、雙腿、膝蓋和雙腳這個區塊時,英語有不少說法會把「站姿」比擬成對世界和人生的「態度」,用「走路」來表達「實踐」,用「站穩」來表示「自立」,還有俗語說的「從髖部高度直接射擊」則是表示魯莽行事。這些說法表示這幾個點能否適當排列非常重要。如果幫車子換前輪,前輪卻卡成四十五度角,這台車子也沒辦法開得遠。就跟車輪一樣,髖部、雙腿、膝蓋和雙腳需要排列得當,才能發揮適當的機能,不會提早磨損。

STEP 1 檢查雙腳是否對齊

站好,看看雙腳的位置。腳趾頭是否指向前方?還是雙腳的角度稍微指向兩側,就像沒裝好的輪胎?如果注意到自己有外八,你必須明白,強迫自己的雙腳指向前方並無法糾正習慣,只會讓雙腳到髖部之間的相關部位更加緊繃。

左:外八字角,右:雙腳平行

用簡單的動作誇張你的站姿並改變習慣

如果你有外八字腳,我們建議你用外八字走路1分鐘,而且是特別誇張的外八;也就是說,走路時刻意把你的腳向外張大(像企鵝一樣)。這種誇張的動作可以幫助身體察覺狀態,然後放鬆下來。

接下來,刻意用雙腳平行的姿態再走1分鐘。你的本體感受會因此得到新的選擇。然後把一切都忘了。忘掉之後,你就不會試著去矯正自己。身體才能在可行的步調下容納新的選擇。

一天可以多次重複這兩段練習,釋放受限的狀態,讓本體感受神經系統發覺新的可能性,讓自我矯正反射再度活躍。在這些簡單的動作練習中,你會注意到,只要花幾秒鐘確認自己接受度較高的動作,就能迅速體驗變化。

髖關節置換手術後搖晃膝蓋

一位可愛勇敢、充滿幽默感的女士來找我。將近七十歲的她兩邊的髖關節都做了置換手術。手術後,她摔倒了,右邊的大腿骨脫臼,但她很清楚自己太虛弱,不能再接受外科手術。因此,她選擇把鞋子墊高五公分。不過,雖然墊高了五公分,雙腿長度依然不一樣,跌倒後也造成身體緊繃,導致行動受限,全身僵硬。這些緊張狀態會導致疼痛,限制活動能力。

我問她最煩惱的問題是什麼,她說每次從坐姿站起就會覺得疼痛。我建議她站起來之前先左右輕輕搖晃膝蓋幾下。這個動作可以讓緊繃或停滯的狀態習慣活動,然後才能承重。這麼做也能提高膝蓋、腳踝和髖部的本體感受。在承重前先把注意力放在膝蓋上,自我調節動作,就能讓關節周圍的肌肉準備好做承重的動作。還沒起身前的搖晃動作確實能刺激本體感受,提高從髖部以下到腳底的協調性和凝聚力。然後她從坐姿站起來就不覺得痛了。

STEP 2 左右平衡

站著,雙腳平行,雙腳間的距離大約是5~8公分。移動髖部,讓重心輪流落在兩隻腳上。

看看哪一邊感覺比較舒服,就往那邊移動。等待10~30秒,然後回到中間,再度檢查左右是否平衡。

左:髖部向左推,右:髖部向右推

STEP 3 前後平衡

開始的姿勢同上,重心前後移動。注意把重量向前放到腳尖還是向後放到腳跟比較舒服。

採取比較舒服的姿勢,保持10~30秒。

然後讓重心回到中間,再度前後檢查重心

左:髖部向前推,右:髖部向後推

STEP 4 轉動骨盆

畫圓轉動骨盆,看看怎樣最舒服,注意移動時是否感到不適或干擾。

畫圓轉動到和不適或干擾正好相反的位置(你應該會覺得很舒服),然後停10~30秒。然後再度轉動骨盆重新檢查。如果不適的感覺仍未改變,在感到干擾前停下來,保持這個姿勢10~30秒。接下來再檢查一次。

畫圓轉動骨盆

書籍資訊

◎圖文摘自商周文化出版,露恩.歐弗麥爾著作《疼痛自療全解(改版):骨骼與身體自我矯治療法喚醒身體自癒力》一書。自一九七八年開始,歐弗麥爾在她開業的骨骼與身體自我矯治療法診所中治癒了無數的民眾。她每年參與三十場骨骼與身體自我矯治療法研討會,教導無數學生和講師,另外也參於專業會議,並為美國、澳洲和紐西蘭撰寫新聞稿。她是骨骼與身體自我矯治療法的持照高級講師,在佛羅里達領有按摩治療師的執照,並在佛羅里達和美國各地提供成人教育課程,已得到治療按摩與身體工作國家認證委員會(NCBTMB)認證。

身上老是這裡痛那裡痛,試過各種方法卻總是成效不彰?全台首度引進風行歐美數十年的「骨骼與身體自我矯治療法」,操作簡單,過程無痛,功效驚人!

骨骼與身體自我矯治療法是一種溫和、非侵入性、以整骨療法為基礎的療法,能有效消除急性和慢性的疼痛及壓力模式,減少慢性肌肉緊繃、放鬆關節、提高靈活度、改善循環和放鬆全身。本書包含詳盡的骨骼解剖插畫與練習圖解,引導讀者學習身體擺位、姿勢和動作,消除疼痛不求人,也無需特殊設備,在家自己做省時又安全。

•書籍資訊 請點此

◎圖文摘自商周文化出版,露恩.歐弗麥爾著作《疼痛自療全解(改版):骨骼與身體自我矯治療法喚醒身體自癒力》一書。自一九七八年開始,歐弗麥爾在她開業的骨骼與身體自我矯治療法診所中治癒了無數的民眾。她每年參與三十場骨骼與身體自我矯治療法研討會,教導無數學生和講師,另外也參於專業會議,並為美國、澳洲和紐西蘭撰寫新聞稿。她是骨骼與身體自我矯治療法的持照高級講師,在佛羅里達領有按摩治療師的執照,並在佛羅里達和美國各地提供成人教育課程,已得到治療按摩與身體工作國家認證委員會(NCBTMB)認證。

身上老是這裡痛那裡痛,試過各種方法卻總是成效不彰?全台首度引進風行歐美數十年的「骨骼與身體自我矯治療法」,操作簡單,過程無痛,功效驚人!

骨骼與身體自我矯治療法是一種溫和、非侵入性、以整骨療法為基礎的療法,能有效消除急性和慢性的疼痛及壓力模式,減少慢性肌肉緊繃、放鬆關節、提高靈活度、改善循環和放鬆全身。本書包含詳盡的骨骼解剖插畫與練習圖解,引導讀者學習身體擺位、姿勢和動作,消除疼痛不求人,也無需特殊設備,在家自己做省時又安全。

•書籍資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅