運動星球

60歲後的人生新目標 減重名醫宋晏仁朝「巨巨」邁進

2021-07-05

前衛生署副署長、國內減重名醫宋晏仁,過去曾透過「211餐盤」減重法,利用飲食控制甩掉20公斤,體態變好也更健康。年逾六十的他,近期樹立人生新目標,積極投入健身行列,期盼鍛鍊出傲人胸肌,朝「巨巨」之路邁進。

減重名醫宋晏仁近期積極投入健身,除了鍛鍊自己也分享正確健身方式。

曾因受傷對健身房卻步 兩大關鍵點讓他決定挑戰自我

長期推行減重,宋醫生除了自身飲食控制,也有運動習慣,但年輕時曾因訓練方式不當,膝蓋半月板受傷,讓他一度害怕進健身房,「當時比較年輕,某一次的訓練負重過重,導致左膝半月板受傷,腫了好一陣子,讓我對健身房有些卻步。」

身為減重醫師,總鼓勵病患健身,自己卻沒動起來,認為有些說不過去,「除了想推廣正確的健身概念,剛好我從小不長胸肌,希望訓練出胸肌,達成『巨巨』這個新目標。」正因為曾經在健身房裡受傷,宋醫生認為,教練在訓練時扮演很重要的角色,「有經驗的教練會觀察你訓練時肌肉的變化,找出過去不當使用肌肉、關節的問題點,協助你用正確的方式運動、施力。」

健身不只「練好看」 改善身體小毛病才重要

到健身工廠訓練大約4個多月,宋醫生透露,這段期間數據變化顯著,「體脂從21降到15,體重也從74公斤下降到69公斤,從數據感受到自己的進步,雖然外觀無法看出肌肉明顯變大,不過平常從穿衣服的皺褶仍可以感受到不一樣。」

除了鍛鍊胸肌,教練特別為他設計鍛鍊背部肌肉的菜單,改善長期腰痠背痛的毛病,「訓練3、4次後,肩頸疼痛的情況減少很多,只有過去較少訓練到的肌肉被啟動後的痠痛感,但很快緩解。」宋醫生認為,健身除了讓身形好看,還能解決身體的不適,「經常坐辦公桌的人,背部肌肉很弱,腰痠背痛時只依賴椅背來支撐,沒辦法真正解決問題,還是得回歸肌肉的訓練。」

「醫師這麼忙也能做到」宋晏仁教你不偷懶撇步

醫師平時的工作忙碌,如何安排健身時間成為一門學問,宋晏仁表示,公務不繁忙時,基本上會安排一週到健身工廠訓練三次,忙碌時則是一週兩次,「我最喜歡的包含槓鈴臥推、保加利亞深蹲,深蹲的部分,腿超痠超有感,另外我也很喜歡引體向上,能環視整個健身房,做起來特別有成就感。」

引體向上為宋晏仁醫生最喜歡的訓練課表之一。

平常工作繁忙,宋醫生仍保留每天運動的時間,自備啞鈴在家運動,「我會請教練指導一些可以在家做的動作,每天鍛鍊上、下肢不同部位,輪流走一遍,但強度會比在健身房時來得低。」並透露,不想偷懶的小秘訣就是下班回到家後馬上動起來,「回家第一件事就是開始運動,把該做的功課做完,再去吃飯、工作,久而久之變成生活習慣,也不會覺得勉強。」

宋醫生笑說,偶爾也是會有想偷懶的時候,一週給自己放一天假,別把自己逼太緊,如同減重時一週有一天可以吃想吃的食物,「放鬆一天後,記得拉回正軌就行。」

健身工廠教練為宋晏仁打造個人化菜單,藉由臥推鍛鍊胸部肌肉。

讓訓練效果更顯著 增肌飲食這樣吃

投入健身後,宋醫生調整飲食習慣,增加澱粉、蛋白質的攝取,他建議想增肌的朋友,可以攝取魚、雞肉,這是最好的動物性蛋白質,茹素者可選擇豆皮、豆干,但避免油炸物。至於近期相當流行的蛋白粉,宋醫生說:「我沒有吃蛋白粉的習慣,但我不反對,尤其是外食族,與其在外面吃進不好的食物,倒不如選擇信譽良好的蛋白粉。」

至於減重階段者,他認為,211餐盤飲食法則仍相當受用,將每餐攝取的食物分為2:1:1,分別是蔬菜、全穀類和蛋白質,可隨著身體狀況和需求進行調整,以減醣為大方向。

網路謠言多 宋晏仁教你怎麼求證

近年來網路資訊發達,一般人可從網路獲取醫學相關知識,宋晏仁也有網路節目,也會透過網路讓患者諮詢,身為高人氣的網紅醫師,他也分享自己的準則,「沒有證據的東西我不會講,透過網路來傳達正確知識,確實是很好的媒介,但網路上有很多離經叛道、譁眾取寵的看法,觀看資訊同時也得要思考。」

宋晏仁以醫師的角度建議,若要判別資訊正確與否,可先了解資訊分享者的背景,若是相關領域的權威,引經據典且附上出處的資訊,可信度較高,他鼓勵大家花一點點時間求證,避免用錯方法危害健康。

一天進步一點 無論年紀大小動起來就對了

健身過程中,宋醫生坦言,不只一次練到「想吐」,但必須得讓身體超負荷的訓練,才能將肌力鍛練起來,「當下會覺得有點痛苦,可是發現自己一天比一天進步,興致一來仍能把訓練做完,加上教練會視情況協助你,過程非常安心,而運動時大腦的腦內啡也會讓你感到快樂。」

宋醫生以武俠小說裡內功精湛的武功大師為例,笑說:「健身之後我的步伐越來越輕盈,就像武功大師一樣,他們所謂的內功就是肌力,我希望在拿到65歲敬老卡前,能練成『巨巨』,存好老本,現在透過我的經驗做見證,我可以做到,相信你也可以!」

※減重名醫宋晏仁

現任書田泌尿科眼科診所家醫科主任醫師、秀傳醫美肥胖症專科醫師

【專長】家庭醫學、肥胖症、抗衰老、營養與代謝醫學

【著作】終生瘦用 211全平衡瘦身法

【臉書粉絲頁】宋晏仁醫師的211全平衡瘦身法

本篇文章由「健身工廠」授權刊登

責任編輯/David

運動星球

健身腰帶是重訓者的必備配件?整理3個重點告訴你要不要買

2021-04-07

常跑健身房的人一定會注意到,有些人在訓練時會在腰上繫著一條粗粗的帶子;這條「健身腰帶」可不是像馬甲一樣讓人擠胸肌用的!究竟這條健身腰帶有什麼作用呢?一般人對健身腰帶又有哪些不可不提的錯誤認知呢?認真舉重的你到底需不需要呢?今天就讓我們一次為你解答!

健身腰帶是重訓者的必備配件?整理3個重點告訴你如何使用 ©chicagotribune

健身腰帶讓你動得更多

有些人認為,健身腰帶就像是支撐我們軀幹的支撐器,可以讓我們的核心肌肉少出一點力,其實這是完全錯誤的。實際上,健身腰帶有助於腹肌和下背部肌肉的訓練。有許多研究表示,在舉重時腰佩戴健身腰帶其實對豎脊肌的運用影響不大,而且反而還將其實其使用率提高了25%,甚至連腹直肌的肌肉活動都會有明顯增加。簡單來說,與其將健身腰帶歸類為「支撐器」來輔助舉重,更適合的說法應該是它能夠增加及加深我們鍛鍊的肌群。以下就為大家整理健身腰帶的3大益處。

益處1.穩定脊椎並減輕壓力

目前運動醫學上已經有相當多研究證實,在舉重時配戴健身腰帶會使腹腔內的壓力增加40%,另有研究報告顯示,椎間盤承受的壓力甚至減少了50%。當我們腹腔內壓力的增加時,有點類似於在我們肚子裡有顆氣球正在膨脹。而這些腹腔內的壓力會推動脊椎從內部更穩固地支撐,而我們腹部和下背部的核心肌肉則得以從外部來支撐脊椎受到的壓力。

運動醫學研究證實,在舉重时使用健身腰帶會讓腹腔內的壓力增加40%。 ©amazon

在雙重的內部和外部壓力下,有助於我們穩定脊椎並減輕舉起重物時承受的壓力。這對於防止背部受傷有相當大的幫助。值得一提的是,這樣的支撐並不是來自「腰帶」本身,而是身體在配戴腰帶的情況下反映出來、自我產生的支撐方式。

益處2.幫助身體進行更好的生物力學

簡單來說就是讓你的身體動得「更正確、更健康」。如同第一點提到的,腰帶有助於穩固脊椎,而也有研究指出,在舉重時配戴健身腰帶會減少脊椎搖晃歪斜的程度,並且讓臀部及膝蓋的彎曲度增加;也就是說,這剛剛好是我們在進行槓鈴舉重和深蹲時所需要的正確的生物力學。

有研究指出,在舉重時配戴健身腰帶會減少脊椎搖晃歪斜的程度 ©spy

益處3.提升鍛鍊時的表現

相信看到這裡,你一定想知道最重要的問題:穿戴健身腰帶會增加我的力量、強度和肌肉生長嗎?答案是肯定的。研究指出,穿戴健身腰帶並進行正確的鍛鍊方法,是可以提升以上的要點,最顯著的就是深蹲時下半身的力量。但其實,如果去搜尋有關健身腰帶相關研究的科學期刊,關於穿戴腰帶時對單次最大強度影響的研究其實不多;但其中有項長達五年的研究或許可以讓我們學到些什麼。研究小組找來12名訓練有素的舉重運動員,他們至少在五年內一直進行深蹲,在實驗室中的兩次不同情況下,在不使用腰帶的情況下進行一次單人最大限度深蹲。

研究指出穿戴健身腰帶最顯著的就是深蹲時下半身的力量。 ©spy

他們所穿的健身腰帶是一條動力提升式腰帶,全長約4英寸。而研究發現,穿戴腰帶進行深蹲的人比沒有的重量平均多蹲了10磅。另有其他研究結果顯示,當受試者穿戴健身腰帶時,深蹲動作的速度也相對地比較快,而這也表明,健身腰帶可以幫助增加肌肉力量,並在整個運動過程中更好地維持該力量的輸出。其他相關研究甚至發現,深蹲時配戴健身腰帶會增加股四頭肌和腿後側肌的肌肉活動。從長遠來看,健身腰帶能讓運動過程中擁有更多的肌肉活動,有助於促進肌肉生長。

正確使用健身腰帶的方式

要知道如何正確使用腰帶,首先要先了解腰帶輔助你的原理;接著透過正確的呼吸、核心發力來幫助你舉起更大的重量,藉以獲得肌肉的成長。除了要正確舒適地扣上腰帶、不用過緊、太鬆之外,要記得留有給予腹部吸氣膨脹的空間,呼吸在鍛鍊過程中,向來都是最重要的。

繫上健身腰帶透過正確的呼吸與核心發力來幫助你舉起更大的重量。 ©shape

健身腰帶到底該不該用?

即使上面提到了健身腰帶的許多好處,尤其是在深蹲、舉重這些需要你舉起巨大重量的鍛鍊領域,但使用時機一定要請專業教練幫忙評估,並且在穿戴時勤於確認自己的舒適度、以及注重自己的呼吸。記得,安全訓練的重要性。

本篇文章由「健身工廠」授權刊登

責任編輯/David

運動星球

如何使用毛巾來進行驚人的握力訓練

2018-10-04

為何要練握力呢?你是否也有這樣的疑問!握力除了關係到許多訓練動作之外,它還會引響到我們的日常生活,你想想看,凡舉平常的扭轉喇叭鎖、提袋子或抓握杯子等等都會用到握力;訓練時有推跟拉的動作也都會用到它,所以,握力訓練對我們來說是十分重要的卻又容易忽略的一環。

如何使用毛巾進行驚人的握力訓練?

那我們要用什麼東西來做訓練呢?握力這項訓練關係到前臂與手掌這兩個部分,除了常見的握力器、啞鈴與槓鈴可以訓練到之外,我們也可使用隨手可得的毛巾來做訓練喔!這篇我們將針對握力訓練的方式與動作來做解說,讓大家可以在平時就能更有效率的練習握力。(前臂訓練點這)

握力訓練的類型

當我們要使用毛巾來做握力訓練前,首先要來了解不同的方式會產生不同的施力角度,這裡我們分為捏、抓與擠壓這三個經常使用的動作來解說。

1.捏(Pinching):使用手指前端做一個夾或抓的動作,這通常會使用在抓取小東西或是捏東西時出現。

2.抓(Gripping):這裡的抓是指透過手掌合起與前臂的組合產生出力量,通常都是拉或推的動作會用到。

3.壓(Crushing):這個壓是屬於用手掌與前臂的力量來擠壓東西,一般來說都是抓握這個動作。

握力訓練的肌肉部位

雖然,握力給人的感覺好像只有手指頭的力量,但你實際嘗試一下就會發現這個動作會帶動前臂的肌肉群,因此,握立是需要訓練手指跟前臂肌肉。

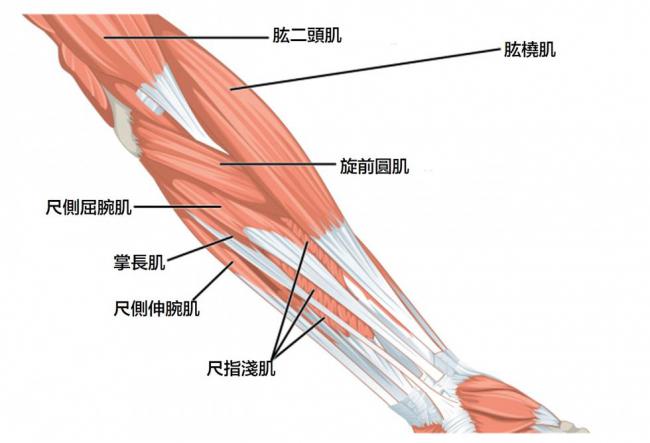

A.前臂肌肉

前臂的肌肉在某些動作的參與程度會比較高,特別是在抓握這個動作上會涉及到肱橈肌、橈側伸腕長肌與伸指肌等等的前臂肌群,簡單來說就是可以讓你手掌握起成拳頭所會動用到的肌肉。

前臂肌肉群。

由於毛巾的抓握訓練主要會涉及到壓(Crushing)和抓(Gripping),因此在每種變化中將在一定程度上使用到上面所說的大部分肌肉,徵招肌肉的比例取決於壓(Crushing)和抓(Gripping)的角度以及毛巾的使用方式,這些可能會略有些變化。

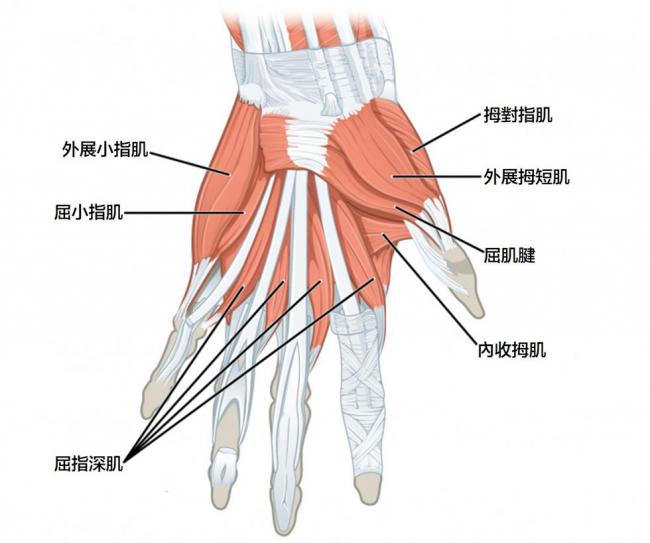

B.手掌肌肉

手掌這裡的肌肉幾乎在所有形式的運動中與前臂環環相扣,下面這張圖是手掌部位的運動相關肌肉,無論我們是壓(Crushing)、抓(Gripping)或捏(Pinching)都一定會起動它,所以對於毛巾的握力訓練它就具有時分高的參與比例,因為,我們必須確保手掌與手指可以抓牢毛巾。

手掌肌肉群。

毛巾上拉訓練與肌肉的變化

加強背部肌肉可能對改善日常生活功能,幫助投擲力量的轉移以及協助肩部複合體的傷害預防具有各種意義。雖然存在多種版本的上拉,但目前還沒有文獻能比較出它們之間的差異。而2017年時,研究人員特別找來15名健康的男性與女性來執行測試,分別以標準的引體向上(pull-up)、懸掛式引體向上(Suspension pull-ups)與毛巾引體向上(Towel pull-ups)這三種來做分析,研究中分析了背闊肌,肱二頭肌,中斜方肌和後三角肌的肌電圖(EMG),每個受測者在每個上拉都進行三次的重複動作;握持寬度為肩寬的1.5倍,在每次上拉變化期間記錄每個肌肉群的歸一化(%MVC)肌電圖值。最後發現背闊肌,肱二頭肌或後三角肌之間不存在顯著差異,而對於斜方肌中段毛巾引體所能提供的肌肉活動,明顯低於傳統式的引體向上,但使用毛巾引體上的背闊肌刺激性更高。

有研究用三種引體向上來做肌肉差異性的分析。

另外,毛巾引體向上涉及在執行上拉動作時手部與前臂的力量,能有效率的透過它來進行握力強度的鍛鍊,有許多的主觀性說明強調與標準式上拉相比,懸架引體向上與毛巾引體向上這兩個動作,都更具有挑戰性與訓練性。雖然,這項研究沒有考慮肌電圖的抓握報告,但如果握力是你的訓練目標,那你就必須嘗試用毛巾來做訓練,同時,也會增加背部大肌群的成長。

用毛巾訓練的三個動作

Towel Pull-Ups:

Side-to-Side Towel Pull-Ups:

Towel T-Bar Rows:

資料來源/barbend、mensjournal

責任編輯/David