運動科學網

抬腿會影響衝刺表現嗎? 關鍵在這部位肌群的能力

2021-07-26

「髖部屈曲」的力量在許多運動項目中是一項不可或缺的能力,尤其在短距離衝刺的下肢擺動階段,髖部屈曲的力量是獲得更大加速度的重要因素。因此,擁有優秀的髖屈肌能力對於運動能力的提升十分重要。

抬腿會影響衝刺表現嗎? 關鍵在這部位肌群的能力

短跑速度、步幅和步頻,與髖屈肌強度的關係

過去已有研究使用手提式測功機與等速測功機 (Isokinetic dynamometer) 測量髖屈肌的力量,但是這些器材皆無法有效評估衝刺運動下的真實情況,更不用說其所需要的昂貴儀器和專業知識。此外,也有研究嘗試使用垂直跳躍測驗,間接評估髖關節屈曲能力,但是此測驗方式不容易在現場精確評估。鑑於以上測驗方法的限制,若能找出一種簡單且準確的方法來評估髖關節屈曲能力,對於想預測衝刺成績與監控訓練成效的教練與運動員會有很大的幫助。

為了能準確的計算肢段運動參數,通常需要使用到運動捕捉系統 (Motion Capture)來獲得各部位的端點座標,但此系統操作複雜且價格昂貴,難用於現場與日常監控。慣性感測器 (IMU, Inertial Measurement Unit) 是由加速規、陀螺儀和磁力計所組成的輕巧無線設備,非常適合攜帶並用於實際現場測試。通過感測器中的座標轉換和角度變化,可以估算出關節力矩與功率,如此一來就可以使用 IMU 準確地獲取髖關節屈曲力矩和力量,而這些數據信息對於預測短跑成績十分重要。因此,利用 IMU 來預測髖屈力量或許是一個簡單且有效的方法。

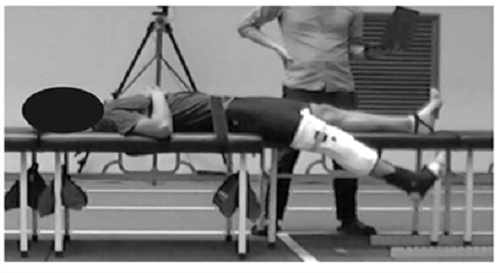

2020 年有一篇實證性的研究就嘗試使用 IMU 發展出一套髖屈肌檢測方式,並驗證其作為短跑表現指標的有效性。此研究分成兩個部分,第一個實驗先招募 8 位參與者同時使用動作捕捉系統與 IMU 紀錄測試期間腿的運動,再進行 6 次的髖屈肌強度測試 (如下圖);每位參與者分別以最大努力的 50%、75% 和 100% 來進行兩次測試,並以最快的速度屈曲和伸展髖部,過程中不可以改變膝蓋和腳踝角度。

第二個實驗,是招募 24 位男性運動員,使用慣用腳進行兩次最大努力的髖屈肌強度測試,兩次測驗間休息至少 1 分鐘,並以第一個實驗相同的程序紀錄髖關節屈伸運動;測驗結束後再進行兩次最快速度的 50 米衝刺,兩次試驗間休息時間至少為五分鐘,觀察短跑速度、步幅和步頻與 IMU 髖屈肌強度測試的關係。

髖屈肌強度測試:試驗過程中,每位參與者的軀幹都用兩條皮帶固定在平台上,同時仰臥,右腿在臀部下方,不受平台支撐,再指示參與者將右髖部置於過度伸展擺位,執行時快速的從水平腿位置屈曲 20 度,而膝蓋 (180度)和踝關節 (90度)均保持不變 ©Journal of Sports Sciences, 38(1), 53-61

抬腿與垂直彈跳能力都會影響髖屈肌強度

根據研究的結果,IMU 可以準確提供與動作捕捉系統相當的髖屈角衝量、平均力矩、正向功和力量,尤其是平均力矩呈現較小的偏差,因此建議將平均力矩視為髖屈肌強度測試的最佳指標。而藉由 IMU 測得的髖屈肌平均力矩通過衝刺性能和步幅的正相關關係被認為是衝刺性能的最佳指標,並且在衝刺過程中的第 5-8 步時呈顯著相關性,而步頻則沒有。作者認為,可能是因為提高髖部屈曲能力會導致步幅增加且不會影響步頻,進而提高了短跑的速度與性能。

但這篇研究也表明,雖然此測試可以作為短跑加速中期到後期的性能指標,但數據變量僅能解釋不到 50% 的短跑成績,在過去已有研究發現垂直跳躍能力 (例如:反向跳躍、腳踝連續回彈測試),對於初始和後期的加速度階段有顯著的關聯。因此建議可以將髖屈肌強度測試與垂直跳躍測試一起進行,確保對運動員進行更全面的身體素質評估,該測試的準確性使其成為監測運動員短跑成績的有效工具,並提供傷害預防和康復計畫的方向。

垂直跳躍能力

參考文獻: Nagahara, R., Kameda, M., Neville, J., & Morin, J. B. (2020). Inertial measurement unit-based hip flexion test as an indicator of sprint performance. Journal of Sports Sciences, 38(1), 53-61.

撰文/楊琇甯 、相子元

*文章授權轉載自《運動科學》網站,原文:抬腿對衝刺表現的影響

/ 關於 運動科學網 /

在國立台灣師範大學的實驗室裡,一群由相子元教授帶領的研究團隊正全心投入運動科學研究,和你一樣對未知的領域充滿探索熱忱。

面對運動科學興起的熱潮,許多人想瞭解正確的運動資訊卻不知道從何下手? 運動科學網持續更新經過科學驗證的運動知識與運動觀點。不論是創新產品、研究結果,甚至是專業理論,我們都會轉譯成簡單易懂的文字,讓讀者利用最短的時間瞭解運動的最新趨勢。

為了讓健康的運動觀念進入日常生活,我們創立了運動科學網;為了讓正確的運動知識提升生活品質,我們創立了運動科學網,我們致力於運動科學的研究,希望這些努力不僅僅侷限於學術領域中,而是讓熱愛運動的普羅大眾更健康快樂地運動。

運動星球

跑10K要花多久? 依照年齡、性別看平均成績

2020-06-18

10公里是每一位跑步新手進階到半馬、全馬的必經之路,也是對於初跑者的理想目標距離,作為半馬之外第二受歡迎的比賽項目,需要有一定跑力和耐力才能完成。無論你是剛完成5公里的跑步新手,或是想趁夏天增進跑速的跑者,先看看自己的時間跟其他同年齡、性別的跑者相比落在哪個程度,再來為自己下一場10K比賽衝一波吧!

跑10K要花多久? 依照年齡、性別看平均成績

跑10K平均要花多少時間?

除了年齡性別,心血管健康狀況、骨骼肌肉等,都可能影響你的個人表現。但以一般跑者平均來說,如果身體健康且週跑量有24-50公里,都可望在50至70分鐘內完成10K比賽。更進階的跑者通常在43-50分鐘內完賽。

以英美為例,10K男性平均成績約53分鐘,女性則為63分鐘。就男女性別而言,全球馬拉松精英跑者的聚集地衣索比亞,男子和女子的10K比賽都跑得很快;而肯亞男性平均跑最快,中國則是女性平均跑最快。

英美的男性10K平均成績約53分鐘,女性為63分鐘

跑10K的平均配速

男性平均配速每公里約5分35秒內;女性平均配速每公里約6分12秒內;初學者配速可能需要7分30秒到9分20秒;而步行者約90到120分鐘才能完成10K。

以跑步訓練程度區別,勤於練習的嚴肅跑者每公里配速平均4分20秒;休閒跑者則在6分12秒到 8分41秒之間。請記住在10K比賽中保持穩定的配速,留一些力氣給後段使用,以防體力耗盡提早爆掉。

成績取決因素

10K平均成績取決於年齡、性別和健康水平等因素。

1. 健康水平也包括肌肉骨骼的健康,因此,應用適當的方式跑步以減輕疼痛、避免受傷,並盡快解決脛骨夾板、足底筋膜炎和跑者膝等困擾。

2. 制定訓練計畫並逐步達到目標時間,可確保比賽當天更能順利達標,也較能認識自己跑步的侷限性。

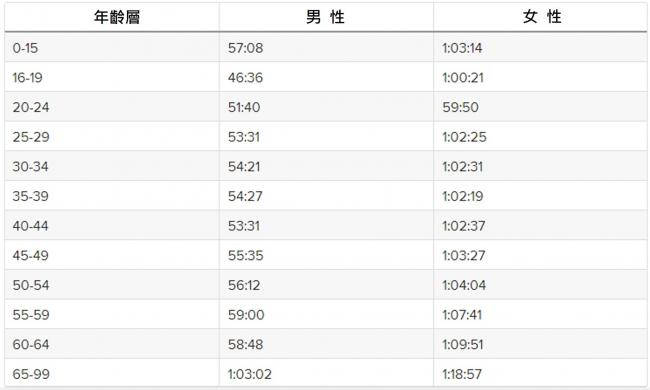

3. 年齡和性別是無法更改的條件,也是10K成績的最低參考指標,有助於初跑者開始嘗試時確認大致的目標和方向。請參考以下表格:

10K分齡、分性別平均速度 ©healthline

跑步新手的注意事項

如果妳剛開始嘗試跑步,建議先嘗試5K之後再跑10K,只要身體狀況健康並穩穩吃課表,就能在幾週內為比賽做好準備。

如果你即將參加人生第一場10K,請從輕鬆的跑步開始,再慢慢透過增加距離和強度來提升耐力。同時避免跑步時間過長或速度過快,如果感到疼痛或力竭就立刻停止操作,以免受傷;並透過輕鬆的交叉訓練(如瑜伽、游泳或太極拳)來平衡跑步時間。

如何跑更快?

為了提高速度、耐力和跑步表現,你需要提升整體健身水平,將各種跑步訓練納入日常訓練中,並時常隨狀況更變。包括:

.做各種訓練 與其專注於計算配速,更應進行提高速度的各種訓練,包括節奏跑、間歇訓練、爬坡訓練。此外,可嘗試增加每分鐘的步頻。

.挑戰不可能 嘗試高難度的課表,包括越野跑山丘、溪流或不平坦的地形。在不利的條件下訓練,例如炎熱天氣下耐熱訓練、寒冷或下雨時跑步,有助你適應各種天氣條件。如果可以,可事先在賽道上演練。

嘗試越野跑挑戰不平坦地形

.混和課表 為了避免受傷,每週選擇一天進行劇烈運動,其他天則做例行課表,並且每週至少休息一整天。休息恢復很重要!尤其在比賽開始的前一週要多休息,進行5公里內的跑步,並放鬆肌肉,賽前兩天則務必休息。在缺乏高強度跑步訓練的日子中,可以將步行納入日常活動,並通過伸展運動來保持身體保持靈活。

.肌力訓練與跑步訓練交叉進行 肌力訓練可提高穩定性、耐力,例如重量訓練、自重訓練和阻力帶訓練等。並可做大量的伸展運動放鬆身體、保持靈活度。

.健康飲食和充足的睡眠 充足的睡眠可提升整體健康。飲食上,少吃多餐,主要攝取複合式碳水化合物、新鮮的水果和蔬菜、瘦肉蛋白以及健康脂肪,避免加工食品和含糖食品,並透過喝大量的水和電解質飲品來促進水合作用,限制咖啡因、酒精和利尿劑(如綠茶、紅茶)的攝取。

.了解自己的極限 挑戰自己,發揮自己的全部潛能,同時能幫助了解自己的局限在哪裡。

當你完成一場10K比賽,絕對會非常有成就感,於此同時,你可以開始為人生初半馬制定訓練計畫了!

資料來源/healthline

責任編輯/Dama

運動星球

跌倒就爬起來!莫法拉連霸奪金為女兒

2016-08-14

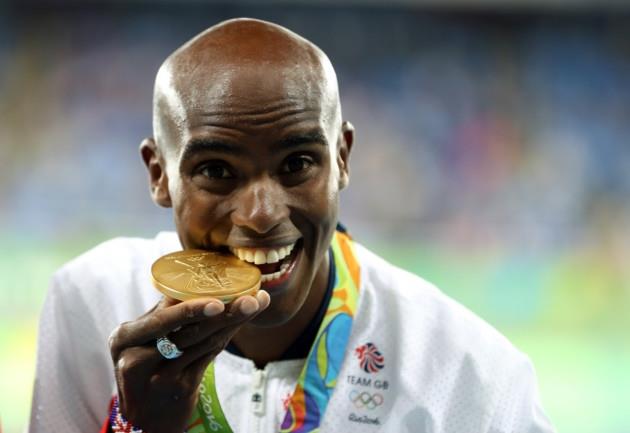

不出眾人所料,英國長跑名將莫·法拉 (Mo Farah) 在2016里約奧運1萬公尺決賽,再度捍衛他的冠軍寶座。

不過,大家沒預料到的是,他在賽程中一度跌倒,卻仍以27分05秒17的成績奪得金牌,只能說世界長跑之王不是叫假的。

莫法拉連霸奧運男子1萬公尺金牌 ©Owen Humphreys/PA

這位自從2011年開始橫掃世界各大田徑賽3千到一萬公尺近20面金牌的長跑王,在巴西時間8月13日晚間1萬公尺決賽的賽道上,被美國隊的蓋倫·魯普 (Galen Rupp) 絆倒,摔到了第二跑道去。魯普曾是法拉早期的訓練伙伴之一。

幸好只是失去平衡,他瞬間從跑道上彈起來,並在魯普折回來查看他的情況時給了他一個大拇指。

「我當時想到,我為了這場比賽所做的所有辛苦與努力,而且它可能在一分鐘內消失。我當然不打算放棄這個機會。我馬上站起來繼續跑,」法拉事後告訴記者。

這場小插曲立即讓我們聯想到拉西·韋倫 (Lasse Viren) 1972年在慕尼黑奧運1萬公尺決賽上近乎災難性的跌倒,不過法拉的情況並不像這位芬蘭選手當時的情況那麼糟,韋倫被絆倒之後,他也將另一位選手絆倒,眾人於是摔成一團,不過韋倫居然還能奪冠,而且還破了大會紀錄。法拉前面幾圈是以較為輕鬆的步伐落在群體之後,所以並未造成集體跌倒。

在第三公里,當衣索比亞的 Tamirat Tola 與 Yigrem Demelash 提升跑速時,法拉才開始加速。

原來這兩位衣索比亞選手講好了,要加速把群體拉開。這兩位選手輪番領先,當另一位隊友的「破風手」。

另外兩位肯亞選手 Geoffrey Kamworor 和 Paul Tanui 緊跟在衣索比亞隊的後頭,很明顯知道他們的企圖,不過兩位並不急著追趕。

就在法拉跌倒後沒多久,比賽就進入了下半場,前述四位非洲選手和法拉形成了一個5人領先群體,而肯亞選手們也開始搶領頭的地位了。

從1千米到5000米,選手們的速度越來越快,不過在第六公里時略有放緩,因為衣索比亞二人組開始更謹慎地跑著。

接著,Tanui成為眾人的壓力。

後半段 Tanui 開始取得領先地位,隊友 Kamworor 尾隨著他,另一位肯亞選手 Bedan Karoki 也跟上,於是這個肯亞三人組開始掌控整個選手群的速度。

接著,看起來有點神似兩屆奧運冠軍 Haile Gebrselassie 的 Demelash,他和隊友 Tola 輪流搶先,因為曾獲2015北京世錦賽萬米銀牌與2016卡爾地夫半馬世錦賽冠軍的 Kamworor居然開始減速。

最後,法拉終於在最後一公里展現自己的實力。他拔腿狂奔,來到群體的領先地位,並且,他看起來不會再讓自己有任何落後的機會。

Tanui 中途曾試圖奪回領先優勢,不過法拉突然使出逼宮大絕招,Tanui 不得已只能留在後方。

最後是由法拉領先,Tanui、Tola、Demelash和魯普形成領先5人團體。在法拉跌倒時差點被絆倒的烏干達選手 Joshua Cheptegei 也試圖追上,不過始終被這5人拉開距離。

在最後一圈的直道,當 Tanui 再次試圖搶先,突然間變成這兩位菁英選手的對決,他們全心致力於衝刺,原來的領先群體則像秋風打落葉一樣突然散開。

法拉知道不可能再與 Tanui 大幅拉開距離,他只能開滿檔死勁地往前衝。

在最後50米,戲劇性睜大眼睛的法拉瘋狂地衝向了終點線。他終於甩掉了肯亞選手的緊迫盯人術。

「當你知道你有一個不能放棄的目標,事情從來都不會太容易。當我摔倒時,有那麼一瞬間,我以為我這場比賽已經結束了,我的夢想也將隨之消逝,但是我就是不想放棄,所以我設法將自己拉回比賽的狀態,」法拉事後說道。「我答應我女兒蕾哈娜,我在里約要為她拿一面金牌,因此我無時不刻都在想著『我不能讓她失望。』她就是我奪牌的最大動力。這就是為什麼我在這場比賽最後變得那麼激動,因為我感覺我幾乎要失去它了。」

「隨著跑完一圈又一圈,我就變得越來越有信心。隨著每一圈的鈴聲響起,我就對自己說:『不要浪費太多的力氣。』」他補充說,「我不知道別人會怎麼做,我只是想確保我能夠達到我要的目標。對我來說,能夠為自己的國家贏得獎牌並增添榮耀,是讓我保持不斷前進的最大動力。」

比賽結果,Tanui 以27分05秒64獲得銀牌,而 Tola 以27分06秒26掄銅。倫敦奧運銀牌得主魯普這次表現不佳,僅以27分08秒92獲得第五。

莫法拉在完賽里約奧運1萬公尺決賽之後 ©David J. Phillip/AP

莫法拉與妻子女兒。 @PA/Daily Mail