運動星球

染COVID-19別急著恢復運動! 專家﹕過勞引發長新冠,這個關鍵可減風險

2022-06-09

國內新型冠狀病毒病 (COVID-19) 確診人數不斷飆升,2022 至今已近 260 萬人。運動咖染疫關在家 7+7 天雖然很悶,但要注意,無論你是居家隔離中、或是 14 天自主防疫結束後,別趕著報復性運動!紐西蘭研究長新冠 (Long COVID) 的 Anna Brooks 博士於今年 3 月發表的文章提醒,堅持運動可能意味著面臨嚴重而持久的症狀,確診者請等待身體 100% 恢復正常再開始訓練,否則你可能被長新冠症狀騷擾更久。

染COVID-19別急著恢復運動! 專家﹕過勞引發長新冠,這個關鍵可減風險 ©Kyle Austin on Unsplash

紐西蘭奧克蘭大學的細胞免疫學家 Anna Brooks 博士正在領導進行一項有關該國長新冠(Long COVID)的大型研究,她曾與一群感染過 Covid-19 的年輕人一起工作,他們都是輕症患者,卻在感染 Covid-19 後變得虛弱。曾受感染的年輕人表示,可能是他們在恢復過程中太早開始過度勞累,引發了他們的長新冠症狀,如果早知道這個影響力,他們永遠不會在恢復期就強迫自己。

長新冠 (Long COVID)

指症狀在最初感染後持續超過 4 週,甚至持續數個月,目前不清楚長新冠的時間有多長,但國際上估計 10%-30% 的 Covid-19 患者將出現持續症狀。常見症狀包括疲勞、呼吸困難、咳嗽、頭痛、心跳加速、全身肌肉痠痛無力、注意力不集中以及情緒低落。

雖然長新冠的觸發因素尚不完全清楚,其發病可能由於細胞直接感染病毒和體內持續發炎,這可能是病毒清除不完全所引起。那麼,確診後的你該如何降低自己患長新冠的風險呢?

1. 休息

「休息是為了走更長遠的路」,這句話放在哪裡都是正解。恢復期間最重要的就是休息,避免進行任何劇烈運動或忙碌的活動。期間一定要避免漸進式運動測試(GET)、或是任何過度勞累、太急促的壓力源,因為這可能會加劇症狀,並造成進一步傷害。

Brooks 博士提醒,如果你開始鍛煉,並且感覺到任何長新冠症狀,那就是你需要繼續休息的徵兆,堅持下去可能意味著面臨嚴重而持久的症狀。不過,大家要明白,休息不能完全阻止長新冠,因為一些有做到完整休息的人仍然出現長新冠症狀,但休息和避免運動可能會降低罹患長新冠的機會。

2. 等待 (可能比你想得還要長)

到底要等多久才能開始運動?Brooks 表示沒有標準答案,唯一能建議的是,只有在沒有任何症狀跡象的情況下才考慮運動,也就是當你感覺 100% 恢復正常時。如果有任何微小的徵兆,例如比平常更累、頭痛,這都是你必須延長休息時間的警示。所以,你需要傾聽自己身體的聲音,才能得到答案。

即便有官方建議可在 10 天後開始運動,但 Brooks 認為這樣的建議是很危險的,每個人的身體狀況不同。如前文所說,Brooks 曾經的合作對象中有許多輕症年輕人,因為太早開始運動而變得虛弱。

COVID-19 恢復期與任何疾病一樣,如果你好好照顧身體,它將會有更好的機會完全康復。充足的睡眠、良好的營養、補水,以及增強免疫力都會有幫助。

無論有沒有確診過,都要持續做戴口罩等衛生措施

3. 持續戴口罩(無論有沒有確診過都應戴)

曾確診的人不一定有「無敵星星」,所以現在不是拋開謹慎、佛系接受病毒的時候,要注意即便是輕症,也有患長新冠的風險。所以,保持衛生、戴口罩、接種至少 3 劑疫苗,以及自我加強免疫力是必要的。

研究顯示,如果在不戴口罩的情況下感染 COVID-19,體內將存有更多病毒微粒;相反,如果是戴著口罩時病毒從側面潛入,那麼受病毒感染的機會就會降低。

資料來源/www.renews.co.nz

責任編輯/Dama

運動星球

美國研究:肌肉多的人,免疫力較高且癌症死亡風險降33%

2020-02-07

肌肉是人體重要的組織,對於各種代謝有著積極的作用,像是減重、提升免疫力,都需要足夠的肌肉量。同時對於癌症病人來說是更有幫助。根據研究顯示,定期有在做肌力訓練以及肌肉量較高的癌症患者,死亡風險低了33 %,因此,千萬別忽略肌肉的重要性。

美國研究:肌肉多的人,免疫力較高且癌症死亡風險降33% ©technologynetworks.com

根據一項發表在《The Lancet》的研究顯示,肌肉品質低的癌症患者有更多的併發症、更長的住院時間和更低的生存率。此外,還有一項由美國馬約醫院(Mayo Clinic)針對 2,863 名 18~81 歲癌症倖存者進行的研究,發現有接受肌力訓練的癌症病患,死亡風險降低了33%。新的研究團隊針對 250 名患有實體癌症的患者進行分析,發現肌肉減少症患者出現了較差的功能狀態,併發症較多。此外,肌肉減少的患者,生存期較短、生活品質較差,他們歸納出男性、直腸癌症患者以及 65 歲患者,肌肉減少的程度最為顯著。

肌肉能對抗發炎,進而降低癌症致死率

新生成的肌肉在運動收縮後,會分泌上百種細胞激素、生長因子等,這些統稱為肌肉激素(myokine)。如同荷爾蒙,這些肌肉激素也會經由血液循環作用於身體其他部位。其中一種肌肉激素是介白素 6 號(interleukin 6,IL-6),有抗發炎作用。由於慢性發炎會促進癌症發生,IL-6 可能藉由抑制發炎反應而減少癌症發生。當 IL-6 作用於脂肪組織時,能促進脂肪分解與消耗,幫助體重控制。由於肥胖也是癌症的危險因子,減少過多體脂肪也能減低罹癌風險。因此,要增加肌肉量才能提升免疫力。通常增肌的方法不外乎飲食、肌力訓練,但睡眠也是非常重要的一環。

2週不運動,心血管功能下降1.8%

根據歐洲糖尿病研究協會(EASD)在2019年初時,公佈了一項研究不運動對身體的研究。他們從研究中發現,對於年輕的非肥胖成年人,即使短時間不運動和久坐,也會影響身體健康。首先,他們先調查參與研究的人員他們平時的走路步數,發現他們平時每天能走1萬步以上,但為了實驗,於是要求他們平均每天減少約1萬步的運動,並且增加了103分鐘的坐著時間。然而過了14天後,他們的心血管功能下降了1.8%,而且心肺功能下降且腰圍也增加,但是,恢復正常活動14天後,血管功能恢復到了原先的水平。

此外,據刊《康復醫學雜誌》(Chinese Journal of Rehabilitation Medicine)一項針對不運動降低肌肉量的研究顯示,只要不運動兩週,肌肉量明顯會下降。研究找丹麥哥本哈根大學將參試者用一條腿部固定器綁定,保持不動2個星期後,年實驗者的腿部肌肉平均減少485公克,而老年人腿部肌肉平均減少250公克。換句話說,這意味著年輕人肌肉力量降低了1/3,其腿部肌肉力量衰退程度,相當於衰老40~50年。

©.insider.com

不運動肌肉就會流失

人只要不固定持續運動從30歲之後,肌肉就會以每10年3-5%的速度減少!大多數的人從出生到30歲時會讓肌肉的成長達到巔峰,但30歲之後你開始失去肌肉質量和功能,這種與年齡相關的肌肉質量、力量和功能的喪失,它的速度可能比你所想像中的更快。我們人體的肌肉量約佔體重的30-50%,但實際的肌肉量就必須看每個人的身體健康以及遺傳基因來做決定,然而,隨著年齡的增長我們身體的肌肉組織、強度與耐力都會漸漸減少變弱,有個研究也指出人類從40歲開始到70歲左右,肌肉量每10年會以8%左右的速度減少,我們用一位男性來做換算,30歲時他擁有20公斤左右的肌肉,到70歲時會減少大約5公斤的肌肉量。然而,肌肉變少就會開始影響我們的日常生活與移動功能,間接會讓身體的體脂肪量變高(在體重總量不變的狀態之下),這些脂肪就會堆積在身體內部的內臟器官上,進而影響身體的健康指數。

就目前已知的情況來看,培養規律運動和吃富含蛋白質的飲食,可有助於保持或增加肌肉。制定運動計劃,調整飲食方案,增加體內肌肉品質,才能在對癌症等疾病的過程中佔據優勢。

資料來源/HEHO健康網、Technology

責任編輯/妞妞

運動星球

膝蓋外側痛? 一次搞懂ITBS髂脛束症候群成因、症狀、治療與預防方法

2019-03-21

無論你跑者或是自行車騎士,當你在跑步或騎車時,膝蓋外側突然刺痛或灼熱痛,痛感甚至傳到大腿、髖關節,這時就要懷疑是否罹患許多跑者心中永遠的痛-髂脛束症候群(ITBS),也可說是外側的「跑者膝」。

膝蓋外側痛? 一次搞懂ITBS髂脛束症候群的成因、症狀、治療與預防方法

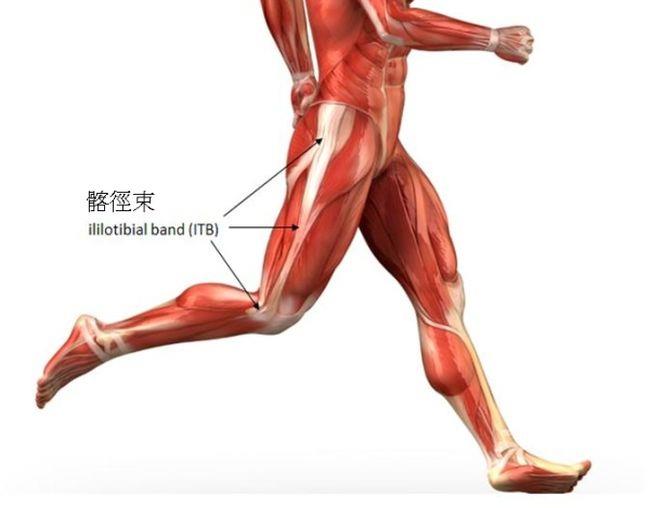

髂脛束(ITB)的主要功能

髂脛束是連接股骨外上髁(大腿)和邊脛骨(小腿)之間的韌帶,又長又粗,隨著膝蓋彎曲、伸直的運動被往前、往後拉扯,功能包括:

1.對膝蓋的外部方面提供靜態穩定性。

2.控制內收運動和大腿的減速作用。

慢跑期間,髂脛束完成上述任務需約每分鐘90次,換算4小時的馬拉松賽期間約2萬2000次。

髂脛束(ITB)位置 ©小沙吉醫師的部落格

為什麼發生ITBS?

髂脛束症候群(Iliotibial Band Syndrome, 簡稱ITBS)佔與跑步相關的傷害達12%,在單車騎士的過度使用傷害中佔15%;對跑者而言,80-90%膝蓋外側痛的元兇正是ITBS。佔比之高,主因跑步和騎單車時髂脛束受到過大壓力。

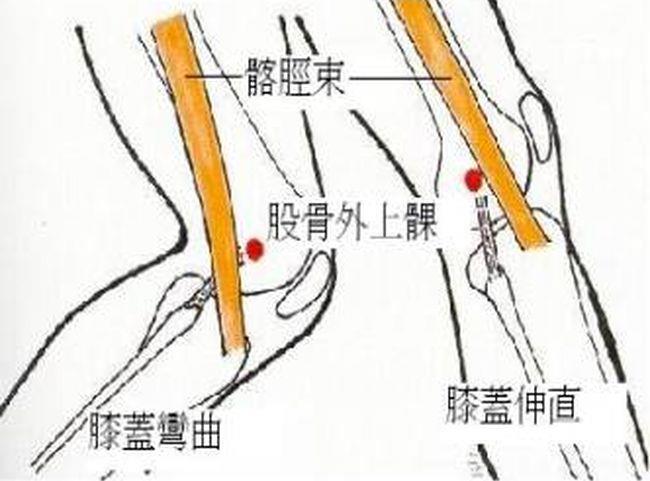

進一步解釋,每當膝蓋伸直,髂脛束會向前移動至股骨的外上髁的前面,而當膝蓋彎曲大於30度, 髂脛束會向後移動至股骨外上髁的後面;當膝蓋反覆運動,髂脛束與股骨外上髁不斷摩擦,發炎而產生疼痛現象,即為ITBS。簡而言之,ITBS是由髂脛束反覆穿過股骨外上髁所產生的傷害。

膝蓋運動時,髂脛束與股骨外上髁不斷摩擦 ©愛鄰復健科診所戴銘宗物理治療師

ITBS常見症狀

1. 承重活動時,特別在膝蓋彎曲30度承重狀況下膝蓋外側會產生疼痛,尤其上樓梯、跑步時疼痛加劇,在股骨外上髁處(膝蓋外側)有痛點形成。

2. 膝關節做彎曲和伸直活動時,股骨外髁常出現摩擦聲或腫脹現象。

3. 感覺韌帶往上移位,10分鐘內立刻疼痛。

©小沙吉醫師的部落格

ITBS高危險族群

高危險群包括女性、長跑者、自行車運動員,以及膝外翻(XO型腿)、髖外展肌無力者。內在因素包括骨架結構及臀部肌肉失能,外在因素則與訓練方法有關。

以骨架結構分析﹕女性因為天生骨盆較寬,有較大的股骨脛骨夾角,容易摩擦到股骨外上髁而造成ITBS。同理,XO型腿因為骨頭排列問題,也容易磨擦到脛骨外側的構造而導致ITBS。

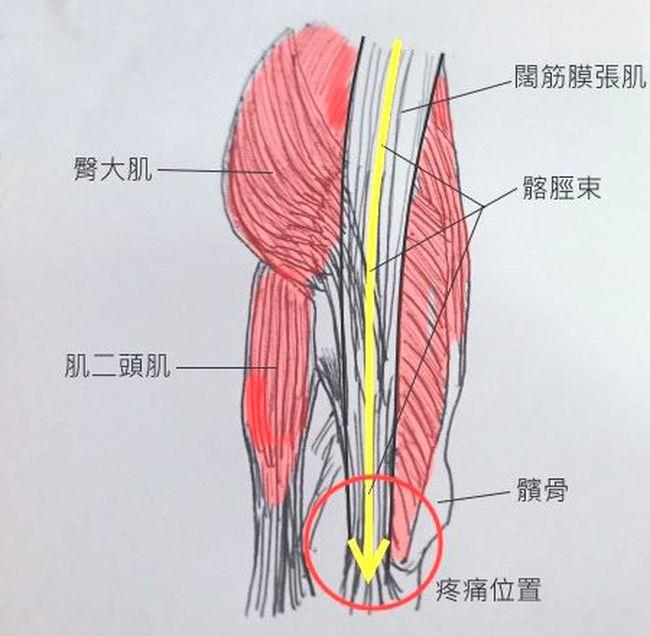

以肌肉能力分析﹕近年越來越多研究發現,臀肌失能對ITBS有著相當大的影響。髖外展肌無力,也就是屁股無力的人,在每次單腳著地時,臀肌穩定的功能要由擴筋膜張肌(也就是常見緊繃的那條)代替,久而久之造成擴筋膜張肌過度緊繃,導致ITBS。

以訓練方法分析﹕當我們知道ITBS因為髂脛束反覆穿過股骨外上髁(膝部反覆伸曲摩擦)而產生,長跑者必然是機率最高的一群,其中初階跑者必須特別小心!因為初跑者身體肌腱韌帶尚未適應訓練,又可能較不懂控制而突然增加跑量或衝太快,成為罹患ITBS比例最高的一群。自行車騎士也易發生,雖然騎自行車不是與地面高衝擊性的運動,但要視自行車的座艙設定(bike fitting)是否有問題。

其他可能的危險因子﹕跑鞋選擇錯誤、爬過多的上下坡、常跑在微微傾斜的路面而不自知,這些不當的外在環境都有可能增加罹患ITBS的風險。

治療與緩解方法

物理治療方式包括儀器治療、徒手治療以及運動治療,需依照各種患者狀態、由物理治療師評估後建議。儀器治療包括超音波、雷射治療、冰敷/熱敷包、紅外線、電療等,可在急性期減緩疼痛、發炎,並促進組織癒合。

徒手治療是利用治療師的特殊評估或系統性的評估方法,如懸吊治療Redcord, FMS, SFMA等,來找出特定關節活動度障礙、筋膜緊繃、關節半脫位等問題;再以治療師的手法如本體神經伸展術、徒手復位等治療。

運動治療方法相當多元,在病人高度配合下效果非常顯著。常見的居家運動如下肢肌群的伸展運動、閉鎖性肌力訓練(如半蹲站、上下階梯)。運動治療的好處是可以訓練核心肌群,往後對預防許多運動傷害都是有益的,這也是一般被動的復健所無法達到的效果。

此外,若選擇復健科醫師治療方式,包括增生療法(注射PRP或高濃度葡萄糖來刺激組織加速修復,需多次治療)、震波治療(非侵入性的治療,使用高能量的氣動技術或是壓電效應、電磁感應法,擊出震波,目的是促進血管新生、提高新陳代謝、加強組織再生) 、藥物治療(口服抗發炎藥物,以舒緩症狀為主,適合急性發炎時使用,但ITBS不適合長期服用藥物治療)。

下肢肌群的伸展運動,如瑜珈鴿式 ©yogatime.tv

預防方法

要預防ITBS發生,在運動前後都需要適當的熱身與緩和運動;進行跑步或需大量膝關節活動的運動(如騎腳踏車、上下樓梯)時,必須有適當的休息;在運動當下應穿著柔軟舒適,且適合自己足型的運動鞋。

給重返運動場ITBS患者

1. 返回運動場前,至少要無疼痛達2周以上。

2. 對於重回跑場的跑者,練跑時應先在平地訓練,最好是PU操場。

3. 距離必需循序漸進慢慢增加,不建議做多樣訓練,如跑步合併跑斜坡、游泳、騎單車等。

4. 訓練之間須間隔1天。

5. 若需要穿戴足部或膝部輔具,應正確穿戴。

資料來源/堡醫師的運動傷害診療室、睿閎物理治療所、愛鄰復健科診所 、杏誠復健診所、中正高工健康中心

責任編輯/Dama