5個用滾球活化深層肌肉的肌筋膜伸展按摩操

2016-11-17

滾球或其他小球類,方便取得,是經濟實惠的按摩工具。利用體重按摩僵硬、疼痛的部位,便能像指壓般施加適當的壓力,輕鬆達到放鬆筋膜的效果。如此,不僅能舒緩深層肌肉長期未解的慢性痠痛問題,也可避免肌肉經鑾,達到局部的肌筋膜伸展效果。

1 躺姿臀部薦骨按摩

CHECK 紓緩臀部髖關節與旋轉肌疲勞

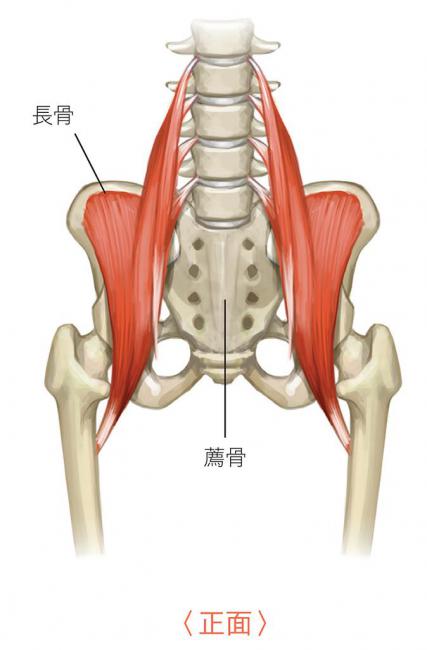

用滾球按摩臀部,雖然會比較痛,但是放鬆效果更佳,能徹底紓緩緊繃的臀部和僵硬的腰部,讓身體變得更輕盈舒適。我特別推薦久坐族進行此按摩,因為長時間維持相同姿勢坐著,臀部的肌肉就會因缺乏活動力而變弱,導致身體與骨盆歪斜、腰部無法打直。不僅如此,臀部上的薦髂關節兩端,也會因肌力降低而感到疼痛。若長時間置之不理,就會使疼痛情形越來越嚴重,最後甚至連走路、站立都有困難。這個動作,可以確實刺激位於「臀大肌」這塊臀部厚實肌肉中的臀部旋轉肌,放鬆深層肌肉,消除薦骨至大腿的疼痛感。

POINT 1 按摩&伸展重點

進行時,臀部感覺特別痠痛的地方,請勿憋氣,務必配合呼吸,一邊吸吐一邊按摩,如此,可降低疼痛,徹底解決臀部深層肌肉的不適感。

POINT 2 按摩部位

進行時,臀部感覺特別痠痛的地方,請勿憋氣,務必配合呼吸,一邊吸吐一邊按摩,如此,可降低疼痛,徹底解決臀部深層肌肉的不適感。

1. 預備姿勢:平躺放鬆,將滾球壓在右側臀部肉最多的下方,右腳膝蓋彎曲立起,左腳向前自然伸直。

2. 吐氣,右腳膝蓋微微向外,朝地板方向輕壓。接著吸氣,將右腳膝蓋回到動作1的位置。進行時,身體慢慢放鬆,不要刻意用力,而是用體重按壓,感覺滾球要融入身體般,輕緩的按摩1分鐘∼1分30秒,再換左側臀部,以相同方式進行。

Dr.金的小提醒

放鬆右臀肌肉後,應該馬上就能感受到身體變輕盈了。要如何測試呢?將滾球移開,雙腳伸直,躺平放鬆,閉上眼睛,請用心感受按摩過的右側臀部,彷彿沒有與地面接觸般的輕盈;反觀左側臀部肌肉,仍僵硬緊繃。

放鬆右臀肌肉後,應該馬上就能感受到身體變輕盈了。要如何測試呢?將滾球移開,雙腳伸直,躺平放鬆,閉上眼睛,請用心感受按摩過的右側臀部,彷彿沒有與地面接觸般的輕盈;反觀左側臀部肌肉,仍僵硬緊繃。

2 下半身滾球按摩

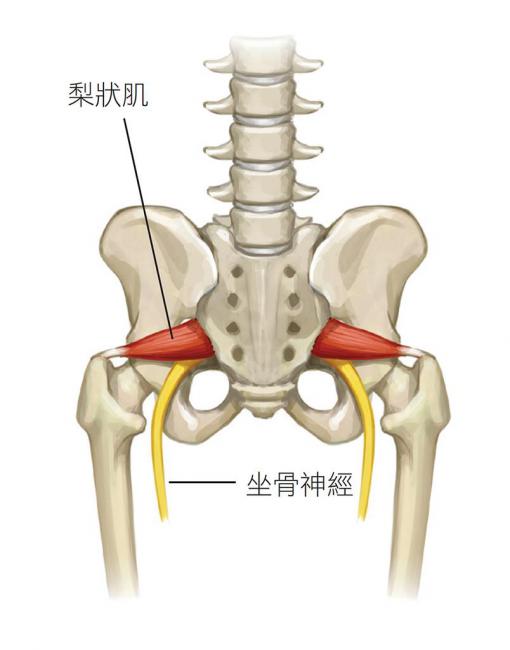

CHECK 放鬆梨狀肌

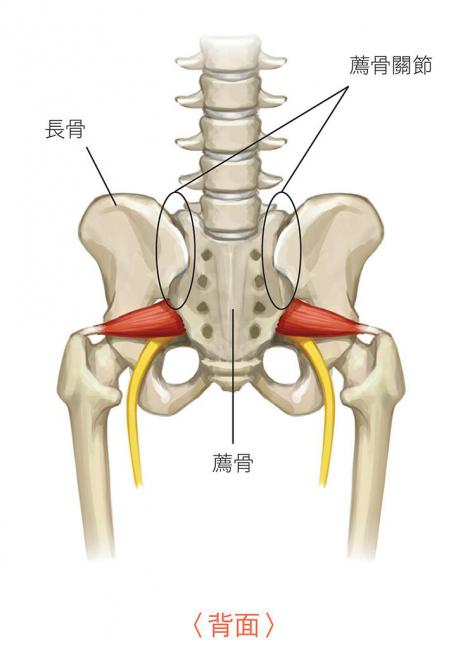

梨狀肌,從薦骨內延伸至大腿骨上端,是橫向連接骨頭的一塊小肌肉,其作用是幫助臀部關節往外轉動。臀部有許多大肌肉,而這些肌肉如果不夠強壯、無法發揮正常功能,就會帶給位於深層且尺寸較小的梨狀肌負擔,進而壓迫位於下方的坐骨神經,產生雙腳痠、痛、麻的情形。長時間開車的人、單邊臀部痠痛的主婦、從事自行車等,需要以坐姿快速擺動雙腿的運動選手們,都可能因未能均衡使用肌肉,而使骨盆周遭的肌肉緊繃,進而使單邊的臀部感到不適。

POINT 按摩&伸展重點

一般而言,當身體覺得疼痛時,便會不自覺憋氣、停止呼吸。為避免在按摩過程中憋氣,或過度緊張,進行時請務必配合呼吸,用身體的力量,輕輕按壓痠痛點即可。

1. 預備姿勢: 平躺,背部貼地,將滾球放在右側臀部的正中央,右腳踝放在左腳的膝蓋上。

Dr.金的小提醒

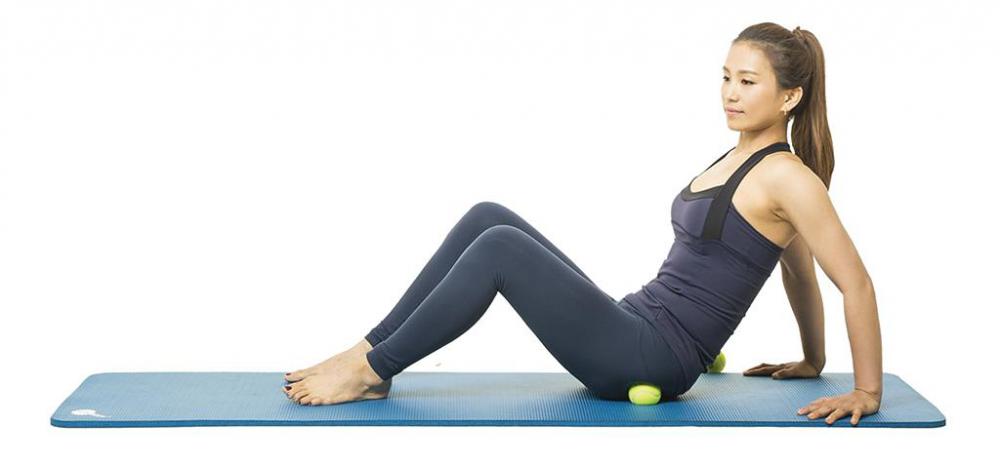

除了躺在地上,坐在椅上或地上,都可以進行這個動作。若採取坐姿,請將雙手放鬆撐在身體後方地上,將滾球放在坐骨和尾骨之間,像指壓般輕輕地以體重緩慢按壓。

除了躺在地上,坐在椅上或地上,都可以進行這個動作。若採取坐姿,請將雙手放鬆撐在身體後方地上,將滾球放在坐骨和尾骨之間,像指壓般輕輕地以體重緩慢按壓。

2. 用臀部慢慢移動滾球,按摩橫向連接薦骨到臀部關節的肌肉。滾球請慢慢移動,配合呼吸放鬆,無須刻意用力,以體重按壓,感覺就像滾球要融入身體般,持續移動輕壓1分鐘∼1分30秒,再換左側臀部,以相同方式進行。

3. 除了躺姿,也可以改用坐姿按摩,提升強度。

3 臀側滾球左右按摩

CHECK 放鬆臀小肌、臀中肌

當臀大肌、臀中肌和臀小肌等三條肌肉達到平衡時,就是臀部外型最理想的狀態。臀小肌和臀中肌,是臀部關節動作時,用以穩定關節,並讓雙腳能順利張開的肌肉,同時也兼具輔助周圍其他肌肉的功能。如果整天坐著,導致臀部關節僵硬,位於臀部側面的肌肉無力,走路時就會感覺臀部嚴重左右晃動且高低不平,提高骨折和跌倒的發生機率。

Dr.金的小提醒

如果總是覺得薦骨到臀部側面、大腿、小腿,有莫名的痠痛感,便可藉由這個動作,在不依靠他人協助下,自我按摩放鬆,加速身體循環,改善痠痛。

如果總是覺得薦骨到臀部側面、大腿、小腿,有莫名的痠痛感,便可藉由這個動作,在不依靠他人協助下,自我按摩放鬆,加速身體循環,改善痠痛。

1. 預備姿勢:屈膝平躺,將一個滾球放在右側臀部旁

2. 雙腳膝蓋往放右側下壓,吐氣,以身體的重量,輕輕地重複按壓痠痛點,輕緩的連續左右按壓30秒∼1分鐘,再換左側臀部,以相同方式重複進行。

4 屈膝腰背滾球按摩

CHECK 放鬆腰方形肌、多裂肌

腰方形肌,是從腰椎兩側連接至骨盆的肌肉,具有穩定腰骨的功能。上半身往前彎曲或骨盆向左右拉抬時,都會使用這條肌肉。一旦兩邊的肌肉長度不一致時,薦骨(腰骨最下面的部分)或臀部周圍,就會感到痠痛不適。多裂肌位於脊椎兩側,是讓腰骨維持穩定的重要深層肌肉,負責脊椎的細微動作。這條肌肉若過度緊繃,就會痛到連簡單的伸懶腰都無法完成。事實上,想要擁有健康的腰部,最重要的是讓深層肌肉與表層肌肉達到平衡,而不是一昧的鍛鍊表層肌肉。

POINT 按摩&伸展重點

用兩顆滾球一起按摩時,請注意,脊椎的位置必須在兩顆球之間的縫隙。滾球只要放在地上不動,讓身體上下移動按摩即可。

1. 預備姿勢:將兩顆滾球並排對齊,放在地上,腰部(約繫腰帶的位置)靠在上方後躺下,雙腳屈膝,腳掌貼地穩定

Dr.金的小提醒

按摩時,要靠臀部的力量移動身體並用體重按壓,避免讓滾球移動。

按摩時,要靠臀部的力量移動身體並用體重按壓,避免讓滾球移動。

2. 滾球的頂端靠在腰椎兩側,慢慢將臀部往上推。吐氣,同時用腰部輕輕壓球;再吸氣,慢慢回到預備姿勢。重複進行這個動作30秒∼1分30秒,直到腰部肌肉放鬆為止。

3. 滾球每次移動的幅度,大約是一小個指節,從腰椎(腰骨)的第4節開始回按到第1節,來回進行。

5 躺姿背部放鬆按摩

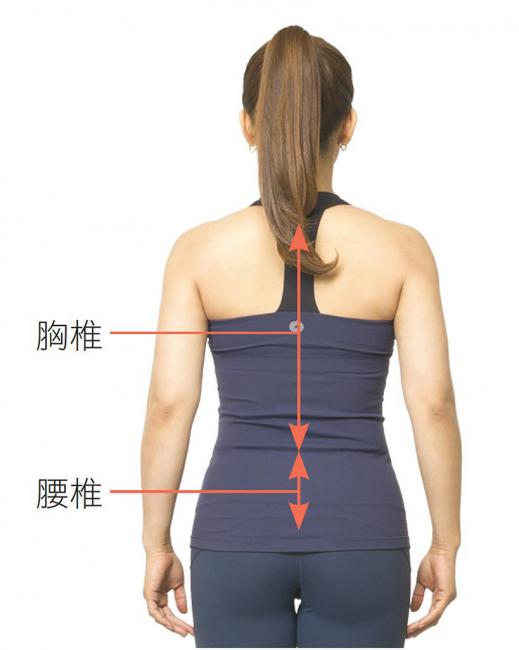

CHECK 放鬆胸椎和豎脊肌

胸椎,是連接著左右間距均等對肋骨的背骨,平日活動時,幾乎不會有大幅的移動,僅能做細微移動;然而,一旦胸椎緊繃僵硬,就會導致駝背,與其連接的肩頸、腰部也會痠痛。此外,當我們習慣性彎腰或後仰時,幫助脊椎動作的脊柱起立肌(豎脊肌)就會受傷,造成背痛;一般人都覺得背痛好像只能請他人幫忙按摩,但其實只要兩顆滾球,就能輕鬆解決。

POINT 按摩&伸展重點

用滾球按摩胸椎第12節至第7節(內衣肩帶的位置),進行時,頭部不要隨意轉動,保持穩定。若有慣性背痛的人,建議天天用這裡介紹的兩種方法連續按摩7次,徹底紓緩。

Dr.金的小提醒

按摩時,為了讓幫助胸椎轉動的深層肌肉恢復功能,膝蓋不要快速且大力的左右移動,而是輕輕、緩慢地左右擺動。

按摩時,為了讓幫助胸椎轉動的深層肌肉恢復功能,膝蓋不要快速且大力的左右移動,而是輕輕、緩慢地左右擺動。

方法 1 抬臀式背部放鬆

1. 預備姿勢:將兩顆滾球並排對齊,放在地上,背部靠著滾球躺下

2. 將滾球壓在脊椎兩側,臀部盡量抬高,吐氣,用背部輕輕壓球;接著慢慢吸氣,沿著脊椎一節一節慢慢地把滾球向下推,最後再回到動作1的預備姿勢。

3. 滾球沿著胸椎慢慢移動,來回上下移動4∼6次,徹底放鬆周圍緊張的肌肉

方法 2 轉動胸椎式放鬆

1. 接續前頁動作3的姿勢,將臀部放下、身體放鬆,雙膝輕輕左右擺動,轉動、伸展胸椎

書籍資訊

◎本文摘自采實文化出版,禹智仁、金聖珉 著作《滾一滾鬆筋膜,天天零痠痛》一書。用1個滾筒+1顆滾球,每天5分鐘,改善肩頸僵硬、腰痠背痛、不耐久坐和小腿浮腫。

去SPA、做拉筋、學瑜伽、猛伸展,全身的痠痛,仍無法消除嗎?專業運動教練+健康學教授聯手出擊,教你用1個動作鬆開僵硬緊繃的「肌筋膜」,找回前所未有的通體舒暢!

書籍資訊 請點此

◎本文摘自采實文化出版,禹智仁、金聖珉 著作《滾一滾鬆筋膜,天天零痠痛》一書。用1個滾筒+1顆滾球,每天5分鐘,改善肩頸僵硬、腰痠背痛、不耐久坐和小腿浮腫。

去SPA、做拉筋、學瑜伽、猛伸展,全身的痠痛,仍無法消除嗎?專業運動教練+健康學教授聯手出擊,教你用1個動作鬆開僵硬緊繃的「肌筋膜」,找回前所未有的通體舒暢!

書籍資訊 請點此

運動星球

運動前暖身會增加運動傷害?做對才能避免!

2020-10-29

在做所有運動之前,我們都知道必須要透過拉筋這個動作來熱身,然而在過程中,大多會是舒服的狀態,而不是感到痠痛,如果當下出現的痠痛,絕大多數都是不正確的姿勢,或是過度使用造成的傷害,導致降低運動表現以及提高運動傷害。因此,如果你有這樣的情況,可能是你的方式不正確。

運動前暖身會增加運動傷害?做對才能避免!

暖身分為兩種

暖身分為靜態暖身以及動態暖身。靜態暖身就是指一般的伸展,能讓身體進入運動狀態,而動態伸展可以同時讓肌肉有彈性又不會失去張力,也能把關節活動開來,讓結締組織的黏滯性下降,讓你的肌肉滑動更順暢,神經傳導也會更好。暖身要做到身體微微出汗、熱起來,讓身心狀態都做好運動的準備,不僅可以減少運動傷害,也能降低心血管疾病的發生。不只是運動前要暖身,其實可以看到很多運動選手從休息區準備要上場前,也會做一些簡單的暖身來讓身體再次進入備戰狀態。

3個理由告訴你運動前熱身的重要性

幫助身體預熱

正確的熱身可以增加心率和促進血液循環,當肌肉、血液溫度升高,能幫助加強肌肉彈性,讓收縮更有力,同時也提高了速度和力量;隨著血液溫度變高,氧氣和紅血球結合成二氧化碳的機會變少,提供需要運動的肌肉獲得更多氧氣,有助於提高耐力,也增加血流量,減輕心臟的壓力。如果你即將參加一場運動賽事,在場邊待命時,也可以持續做暖身,來維持肌肉的溫度,讓上場時肌肉能有效發揮作用。

預防運動傷害

運動的主要目的,就是想讓身體更健康,如果反而因為訓練受到傷害可就得不償失了,避免運動傷害最簡單也最有效的方法,就是確實做好暖身,提高肌肉溫度、增加活性,可以預防拉傷、扭傷等急性的運動損傷。

提升運動表現

許多方式都能提升運動表現,像飲食、平時訓練,以及睡眠。但是,運動前的熱身也大有幫助。在運動前熱身鬆開沾黏的肌肉,以及活動筋骨,讓血液循環能更活躍起來,此時在運動時,活動的範圍能較大,也能延長運動時間以及耐力。

那運動之後該做什麼?

運動的過程會讓血液循環加快,肌肉也會一直處於緊縮的狀態,所以如果在運動完停下來,然後坐下來以及飲食,就會出問題,這邊是在指「停下來」這件事,這樣會出什麼問題呢?如果突然直接坐下,其實對循環是不好的,我們應該要再做一些低強度的有氧來讓身體從高速運轉慢慢降下來,接著需要做一些靜態伸展,靜態伸展就是拉筋。因為長時間讓肌肉處於收縮的狀態,其實久了以後會變僵硬,影響到關節活動的角度,所以靜態伸展來讓肌肉回到放鬆的狀態是很重要的,尤其是重量訓練、健身,很多人沒有做到良好且正確的放鬆。

資料來源/元氣網、Sports Medicine

責任編輯/妞妞

運動星球

一定要注意!4種不良飲食習慣讓你免疫力快速下降

2020-02-10

飲食的重要性站人體的70%,因此當飲食不正常時,會立刻反應在身體上,像是蛀牙、肥胖、皮膚過敏、體力變差,腸胃消化變慢等,嚴重還會導致免疫力下降,進而讓身體生病!因此,我們應該避免這些問題產生,以免罹患可怕的疾病。

©kevinmd.com

攝取過量高油食物

油脂一直是許多人為恐避之的東西,尤其是對於減重的人來說。當時常吃上高油脂的食品時,免疫力不但會下降,同時還要注意一項疾病,就是脂肪肝(FLD)。脂肪肝又稱為肝積脂病或肝性肥胖症,是由大甘油三酸酯脂肪液胞通過脂肪變性所積累在肝細胞。脂肪肝形成原因有很多種,像是長期酗酒、濫服藥物、營養過剩、營養不良、疾病引發的有糖尿病、肝炎、甲狀腺機能亢進、重度貧血、高血脂症等,但普遍發生機率最高的就是從飲食。攝取過多醣類,例如:餅乾、蛋糕、麵包,及含果糖飲料,以及脂肪攝取過度,像是鹹酥雞、油炸食物等食物,這些熱量消耗不完就會被轉化為三酸甘油酯,存放於脂肪細胞,然而營養過剩也是引起脂肪肝的主因,脂肪代謝異常會促使游離脂肪酸大量進入肝臟裡。

©independent.co.uk

飲食添加過量的鹽分與碘

是否時常在晚餐時,吃得太鹹太油,直到隔天早上起床時,你的眼睛也可能會出現腫脹的情形。這是因為眼部區域的淋巴液流動變慢,滯留在眼睛附近,因此造成腫脹。而如果鈉的攝取量過多,也很容易造成身體蓬鬆,並且阻礙身體循環,長時間下來,人不僅循環代謝會變慢,同時也降低免疫系統,皮膚也會越來越差。此外,含碘量高的食物也是痘痘族要小心的地雷食物,因為飲食中的礦物碘會使毛孔腫脹,導致人們臉上的痘痘大爆發,而吃太多重鹹食物、或是例如海菜等含碘量高的食物,也會加重內分泌失調,導致皮脂出現代謝障礙,長出更多痘痘及粉刺。

©kidspot.com.au

食用過量的乳製品

臨床研究顯示,奶製品對於那些體質與膚質敏感的人來說,很容易降低免疫系統,對外在來說,會引發青春痘以及黑頭粉刺。因為牛奶含有天然荷爾蒙,也因此成為讓皮膚易出油、堵塞毛孔的成因,特別是經過加工而成的脫脂、低脂牛奶。根據美國哈佛大學曾經進行研究結果顯示,牛奶中的天然荷爾蒙會造成皮膚易出油、堵塞毛孔,使滋生青春痘機率提升44%。此外,像是乳酪、優格、冰淇淋等奶製品,一旦食用過量,也都會增加臉上長痘痘的機率。

©canoe.com

取過量的高糖食物

糖分一直是許多疾病引起的根源,同時它帶來的壞處實在太多了。像是蛀牙、肥胖、記憶力衰退、皮膚變差、免疫系統下降等。跟美國斯隆凱特琳紀念癌症中心的腫瘤研究員胡安(Juan Manuel Schvartzman)表示,在活體當中,每個由癌症細胞組成的腫瘤並非總是相同,有些會汲取大量的糖,然而有些不會,但仍然成長。但是,能避免攝取過多的糖分仍是一件好事。此外,精緻碳水化合物和糖分的食物,例如麵包,巧克力,精緻麵食、珍珠奶茶和果汁,這些含糖量高、升糖指數高的食物或飲料會讓人體的血糖突然增高,釋放荷爾蒙,然後刺激油脂分泌堵塞皮膚的毛細孔。也有研究顯示,高糖飲食容易增加皮膚的細紋(特別是臉部),摧毀保證皮膚緊繃柔軟膠原蛋白和彈性蛋白等結締組織,導致皮膚暗沈與早衰,甚至引發痤瘡。

資料來源/Healthline、HEHO健康網

責任編輯/妞妞