運動星球

退化性髖關節炎也找上你了嗎?4個居家網球按摩法幫你找回健康的「滑液」

2022-11-14

退化性髖關節炎的疼痛最常發生在鼠蹊部或臀部下緣。也有人只在髖關節前側或後側感到疼痛,當然也有人是前後都會痛。大多情況下,疼痛不適感只出現在髖關節的左或右其中一側。惟有當髖關節病症進展至一定程度之後,臀中肌,即臀部外側才會發生疼痛。膝蓋內側前方疼痛的案例偶爾會發生,不過原則上出現疼痛的部位仍會以鼠蹊部(髖關節前側,大腿根部)、臀部下緣(髖關節後側)、臀中肌(髖關節外側的肌肉,臀部外側)這3處為主。

你的髖關節還好嗎?有出現這幾個問題就要趕快來進行自我照護。

會移動的髖關節炎疼痛

不可思議的是,退化性髖關節炎的疼痛是會移動的。原先才感到髖關節前側疼痛,過段時間卻消失了,下次疼痛感卻換後側。若是腰部或肩部關節出問題,疼痛的部位基本上是固定的,只有髖關節的疼痛會移位。

此外,退化性髖關節炎的徵狀會在好轉與惡化的反覆之中持續進展。在上述提及的髖關節炎初期階段,剛開始只是「偶爾會痛」,不假時日便會發展成每動必痛。在此階段,許多患者疼痛持續了一段時間,卻突然有一天你注意到疼痛消失了。相反地,疼痛的狀況也可能消失好轉了一段日子,才忘記它的存在時卻又突然開始痛了起來。就這樣,退化性髖關節炎的病症在「疼痛期」與「消停期」之間不斷反覆重演,並 且由於病症不斷地進展,「疼痛期」的時間越來越長,最終演變成「無時無刻都在痛」。

退化性髖關節炎的疼痛是會移動的。

恢復滑液活力的治療方法

只要早期發現,適當治療,退化性髖關節炎幾乎可以完全痊癒,中期患者的關節也能恢復到不影響日常生活的水準,而我為患者所提供的「適當醫療處置」就是「關節囊內矯正」。

關節表面包覆著「關節軟骨」,具有緩衝作用,可防止堅硬的骨骼直接相互碰撞。而相接的骨骼受到囊狀組織「關節囊」保護,關節囊內部充滿著「滑液」,讓關節活動順暢,並且減輕疼痛。但是,關節囊中兩端的骨骼與軟骨容易相互摩擦。長期的不良姿勢導致關節過度承受重量或衝擊而無法活動,我將這種現象稱為「關節卡鎖(locking)」。臨床證實,有不少退化性髖關節炎的案例,正是因關節囊內的卡鎖現象引起的。

自我照顧是預防和改善的關鍵

針對此問題,我會以熟練的技術解開髖關節卡鎖,並延展關節腔(關節囊內充滿滑液處),讓骨骼有足夠空間能夠順暢地活動,此治療方法即是「關節囊內矯正術」。透過此治療方法可改善關節卡鎖的問題,讓滑液佈滿關節腔,從而使關節活動滑順且消除疼痛。只要術後的維持與保養做得好,關節疼痛便不再找上門。

自我照護的重點有2點,第1點是透過按摩或伸展延伸關節腔的體操,亦可稱之為「簡易版關節囊內矯正」,其方法將於第2章到第3章中詳細解說。第2點是正確的姿勢,藉由養成良好的生活習慣,減輕髖關節的壓力,延展關節腔讓滑液恢復活力,其詳細內容於第4章解說。

運用網球進行4種居家照護

1.網球伸展操

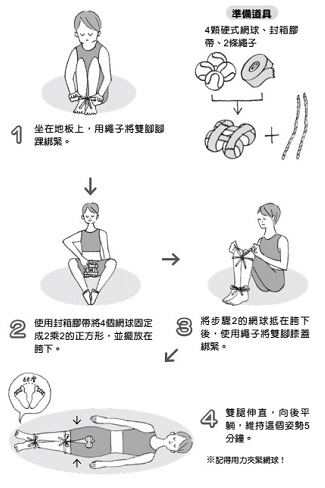

「網球伸展操」推薦給兩側髖關節皆不適者。請準備4顆硬式網球、封箱膠帶、2條能繫住雙腳長度的繩子(長手帕或毛巾亦可)。

首先,將4個網球排列成正方形,並以封箱膠帶固定。 接著坐在平坦的地面上,使用1條繩子將雙腳腳踝綁住。然後把4顆網球擺在大腿之間,其重點在於盡量將網球靠近胯下。

擺放好網球後,使用另條繩子將雙腳膝蓋綁緊。維持這個姿勢,上半身往後躺下,雙腿開始施力夾緊網球,盡量併攏膝蓋及大腿。此時對網球施予的力道越強,來自網球的反作用力便越大,藉由此作用力讓髖關節向外延展。對同時罹患退化性髖關節炎及坐骨神經痛的人特別有效。建議1天進行1∼3次即可。

「網球伸展操」推薦給兩側髖關節皆不適者。

2.網球滾動按摩法(鼠蹊部)

主要針對髖關節前側及鼠蹊部(大腿根部)做開展放鬆。請事先準備1顆網球。 將網球抵在患肢的鼠蹊部,俯臥於地面。應留意要在堅實的地面上進行,如木地板或塌塌米,而非床上或被褥上。

將身體重量放在網球上,稍微搖晃身體,試著讓球來回滾動。 最初的幾10秒內可能只感到疼痛,持續3∼5分鐘後,按摩效果會使部位逐漸溫暖,待髖關節舒展開來,疼痛會隨之減輕。

鼠蹊部不適者,建議可搭配「網球伸展操」,1天進行3次即可。

網球滾動按摩法針對髖關節前側及鼠蹊部(大腿根部)做開展放鬆。

3.網球滾動按摩法(臀部下緣)

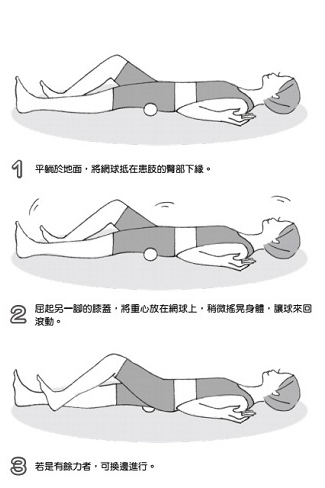

推薦給髖關節後側及臀部下緣感到不適者。 將網球抵在患肢的臀部下緣,平躺於地面,與鼠蹊部的練習版本相同,需要在堅實的地板上進行。

屈起另一腳的膝蓋,將重心放在臀部下方的球上,然後以自身體重施壓,稍微搖晃身體,讓球來回滾動。持續按摩3∼5分鐘,可舒緩關節的疼痛不適。

常有患者提問,如果按摩時感到較為強烈的疼痛,隔天是否會出現酸痛不適的情形。因臀部除了脂肪分佈較多之外,還有臀大肌包覆保護,故不會傷害到關節。 建議搭配「網球伸展操」,1天進行1∼3次即可。

網球滾動按摩法推薦給髖關節後側及臀部下緣感到不適者。

4.網球滾動按摩法(臀部側面)

隨著退化性髖關節炎的惡化,臀部兩側的臀中肌被過度使用,導致臀部下垂或是臀部兩側贅肉突出。此按摩法可有效舒展放鬆臀中肌,若是臀部兩側酸痛不適的人,請務必嘗試看看。

首先,將網球抵在患肢的臀中肌(骨盤突出處上方)位置,然後側身躺在堅實的地面,將網球壓在身下。 接下來,將身體重量放在網球上,透過自身體重施壓就可達到放鬆臀中肌的效果, 若想加強按摩效果,可嘗試搖晃身體,讓球來回滾動。持續按摩3∼5分鐘,可改善痠痛及贅肉突出的情形。 透過以上方法,可有效緩解髖臼發育不良或先天性髖關節脫臼引起之疼痛不適。建議1天進行1∼3次。

臀部兩側酸痛不適的人,可嘗試針對臀部側邊的網球滾動按摩法。

按摩練習的要訣

練習體操的要訣在於「不拖泥帶水」。在進行按壓關節、拉伸肌肉的體操時,需要施以足夠的力道。對初學者來說,在出力時通常會感到疼痛,於是害怕「萬一骨折了怎麼辦?」,「是不是反而會傷到關節?」,因此施力不完全。之所以會感到疼痛,正是因為關節僵硬、無法活動。若想改善髖關節不適,就需要克服體操的疼痛。請你放心,只要關節恢復正常活動,便不會再感到疼痛了。

當然,由於每個人對於疼痛的承受能力不同,前提仍勿過度勉強,做到「稍微有點痛」即可。

資訊

• 文章摘自莫克文化 ,酒井慎太郎著、徐詩涵譯《改善退化性髖關節炎疼痛!讓「滑液」恢復活力的體操》一書。

【本書特色】

★退化性髖關節炎,是一種會隨著時間逐漸進展的疾病!

不盡早學會保養,你的關節將很快會亮起紅燈。

隨著年紀的增長及滑液分泌的減少,關節軟骨的修復能力也會隨之下降。當髖關節緩衝功能衰退,就會開始直接承受來自自身的體重及來自地面的衝擊力;最終當髖關節活動力變的困難、卡頓時,關節周圍的韌帶和肌腱就會受到拉扯損傷,甚至會演變成骨骼的磨損變形,只能靠開刀或安裝人工關節來解決。

【詳細收錄20個居家伸展操+2個自我檢測】

▲2個關節自我檢測

▲3個網球按摩法

▲5個雙腿體操

▲12個自我伸展操

★動作完全圖解!在家也能自我照護的超實用「伸展體操」

本書採用「簡易版關節囊矯正」技巧,讓任何人都可以在家進行的伸展體操!你可以從基礎的「腳跟推壓體操」開始恢復髖關節柔軟彈性,再運用「網球伸展操」、「網球滾動按摩法」、「雙腿墊高體操」來展開髖關節,對同時罹患退化性髖關節炎及坐骨神經痛的人特別有效。

• 更多《改善退化性髖關節炎疼痛!讓「滑液」恢復活力的體操》資訊 請點此

改善退化性髖關節炎疼痛!讓「滑液」恢復活力的體操

責任編輯/林彥甫

運動星球

想減肥卻沒動力?4種方法讓你把運動變習慣

2019-06-26

相信運動的好處多到說不完,但是不少人會說:「這些道理我都懂,但是,我就是無法堅持一個星期或是培養一個喜歡的運動。」這些困擾相信每個人都經歷過,但是,就是有些人能堅持下去,因此對於維持健康或是瘦身都能成功。以下為台師大體育系教授為想減重瘦身、維持健康的人列出了4種能將運動培養成習慣的方法,一起來實現吧!

想減肥卻沒動力?4種方法讓你把運動變習慣

根據台師大體育系教授洪聰敏指出,美國運動醫學會(ACSM)的建議,要維持身體健康以及身材的話,最好天天都要運動,但每次運動時間大約為40~50分鐘即可。然而這樣持之以恆的方式,不僅能讓血管會更有彈性、心血管功能提升,還可以降低3高的風險。不過,萬事起頭難,運動這種一開始吃力不討好的任務更是如此,該怎麼讓運動成為一種習慣?以下為洪聰敏教授提出了4點建議:

選擇喜歡的運動

想讓運動成習慣的話,首先也要擇你所愛的運動。洪聰敏教授指出,根據《國際期刊告訴你這3個運動CP值最高,要健康還不趕緊動起來!》文章來看,似乎運動的CP值是不一樣的,有些運動可以很好的讓你達到健康的效果,有的效果卻不大。但是不管效果大小,都比不運動好!所以,不如選擇一個你喜歡的運動,更容易持之以恆。

選擇喜歡的運動

揪團運動

人具有變異性以及惰性,如果只有自己一個人在做,實在很難堅持!不過,有朋友一起運動,那效果就不一樣。洪聰敏教授表示,這是一種用社會支持來堅定自己運動動力的方式。舉例來說,你打桌球肯定是要找人打球才好玩,今天如果你不去,就會讓你的朋友4缺1或是只能對牆打球。然而這種「責任心」會讓你更願意去運動,而且跟朋友一起運動,把運動變成了一種社交活動,在讓身體更健康的同時,也促進朋友間的感情。

揪團運動

把運動時間分散

洪聰敏教授表示,很多人不運動是因為覺得沒有時間,像是上班族,每天就就算正常下班,吃個晚餐再去運動都要都要8點了,如果還要特別前往健身房,運動個1小時,回到家都已經不知道幾點,這個原因讓人沒辦法堅持運動。但是,如果把運動時間切成一小塊一小塊,就容易多了。像是一天運動40分鐘,早上上班早一站公車站下來,走個10分鐘;中午吃飯走遠點,過去10分鐘、回來10分鐘;回家再少搭一站車再走10分鐘,這就40分鐘了! 但是,把運動時間切得那麼零碎,還有運動效果嗎?洪聰敏表示,先求有,再慢慢進步,只要有運動就會有效果,而看到了成效之後,人們就更願意投資更多時間去進行完整的運動。

把運動時間分散 ©mentd.com

降低運動強度

洪聰敏教授表示懶患者其實沒極限,像是他們會覺得:「我沒有偏好的運動項目也沒朋友,這麼熱走路流汗上班很不舒服!」為了解決這些困擾,那就把你每天躺在沙發追劇看電視的時間拿出來運用。與其坐、甚至躺在沙發上,不如在看電視的同時運動。洪聰敏教授表示,在電視前放個飛輪或是跑步機來取代沙發,電視看夠了,運動量也足了;或是如果預算有限,放個瑜伽墊拉伸拉伸也是有效果的。

©gymjunkies.com

在看完這4種方式你還不動起來,真的建議只能當個不顧身材的胖胖族了!但是,你們真的要繼續癱軟嗎?除了身材外,健康也是非常重要的一環,擁有良好的健康身體才能做更多事,所以請一起動起來!

資料來源/HEHO健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

柔軟度—提升運動表現的重要一環

2019-04-18

柔軟度(Flexibility)的定義在於身體任何部位都可以屈、轉、彎、扭等,而不使姿勢破壞的能力,然而柔軟度是人體各關節所能伸展活動的最大範圍,它的伸展可以分為:靜態與動態兩種,靜態柔軟度是以關節為支點運動的活動範圍,動態柔軟度為關節對於動作的抵抗或阻力,例如打網球時,發球的人必須所能伸展最大範圍將球打出。

柔軟度—提升運動表現的重要一環 ©willowpt.com

擁有良好柔軟度的好處

柔軟度好的人能活動自如、體態優美,柔軟度不好的人關節活動範圍會受到限制。影響一個人柔軟度的因素有:肌肉、肌腱、骨骼、皮膚、脂肪、結締組織的構造與組成等。然而具有比較良好的柔軟度,可以使我們運動時更有效率,以及提升運動表現,在運動過程中,也能避免運動傷害的發生。根據許多專家研究發現,目前發現有相當多的下背痛病例與柔軟度較差得人有關,因此,具有較佳的柔軟度除了可以避免運動傷外,也可以使平日生活免於下背痛的困擾。

限制柔軟度的因素

如果柔軟度的活動圍遭到限制,可能會與骨骼、肌肉、韌帶及其他與關節囊之構造有關。軟組織構造對關節限制的相對比例維關節佔47%、肌肉佔41%、肌腱10%、 皮膚佔%,所以,從這數字看來,影響最多的還是關節與肌肉。柔軟度與肌力及肌耐力一樣,是人體健康體適能的重要項目。具有柔軟性運動可以改善經痛、一般的神經肌緊張與下背疼痛,具有優異的柔軟度是運動員表現與避免傷害的主要因素之一。

關節為柔軟度最大的限制 ©Active.com

如何提升柔軟度?

提升柔軟度的方式分為兩種,一種是靜態的伸展,另一種則是動態的伸展運動。靜態伸展是指不發生上下或來回且不急的用力伸展,而在伸展位置停留一段時間,而動態伸展是指上下或來回且急動或主動的運動,而且在最後伸展位置時不做停留。

一般來說,如果要增加柔軟度,建議採用靜態伸展,因為靜態伸展沒有組織傷害的危險,且消耗的能量較少,能具有避免或消除肌肉緊張或酸痛的效果。但是,過度的柔軟度容易發生傷害,像是關節有習慣性脫臼、無力等狀況,然而伸展運動與柔軟度的關係密切,透過身體不同部位的伸展運動,可以增進身體各部位的柔軟度。根據許多專家建議,瑜伽這一項運動是非常適合增進柔軟度的運動,許多運動員也非常喜歡在賽前及賽後透過瑜伽動作來伸展。

©gathertogetheryoga.com

伸展運動注意事項

1. 伸展時,不能有疼痛的感覺,伸展到有一點緊即可

2. 伸展關節時,應緩慢進行,並且需要控制在自己伸展能力範圍內。

3. 避免過度伸展,也就是盡量不要使伸展的強度太強。

4. 對於那些很緊、且柔軟度較差的肌肉群,盡量多花時間伸展。

5. 盡量以靜態伸展方式來伸展關節,每次伸展時間約在20~30秒鐘之間,每個部位重複2~3次

6. 每週至少實施三次伸展,這樣對柔軟度的提升有良好效果,若要使伸展效果顯著,則每週要伸展5~6次

7. 伸展時,需要依實際自身狀況來實施,例如身體柔軟度較差的部份就需要多加伸展,而在運動前,也應該做好充足的伸展

資料來源/Mighty Fighter、Mindbodygreen

責任編輯/妞妞