優活健康網

國內中西醫合作研究:長輩打太極拳有效改善肌少症、預防跌倒

2023-01-09

「肌少症」是老年失能的元兇,主要導致走路遲緩、容易跌倒,可能造成失能、生活品質下降,甚至是生活無法自理的狀況。老年醫學領域國際頂尖期刊《老化研究評論》(Ageing Research Reviews)刊登了一項研究,該研究由中國醫藥大學中醫學院院長顏宏融帶領中西醫團隊合作完成,主題是探討太極拳對肌少症患者或老年人是否有效果,並建議制定標準化的太極拳訓練處方,以供未來臨床應用。

國內中西醫合作研究:長輩打太極拳有效改善肌少症、預防跌倒 © May_Chanikran Via shutterstock

研究顯示,太極拳可以改善肌少症或老年患者下肢的肌肉力量,幫助平衡穩定度,還可以減少跌倒次數與恐懼,相較於不運動的患者,更能夠改善下肢肌肉力量、平衡、血壓、精神狀態、生活品質,並減少憂鬱症狀。

太極拳能改善肌少症?

該研究團隊成員、中國醫藥大學家庭醫學暨老年醫學科主治醫師黃家榆表示,在門診經常觀察到肌少症老年病患因身體虛弱造成失能,因此決定要進行肌少症的中西醫結合研究,來改善肌少症患者的身體健康與生活品質。

「太極拳運動也是一種紓解壓力的養生功法,養身也養心,適合各種年齡層。」參與該研究的中國醫藥大學國際針灸碩士學位學程助理教授馬培德,本身是德國西醫師也是台灣中醫師,平常經常鍛煉太極拳。他以自身經驗說明太極拳功效:

.強化腿力

.改善平衡感

.預防跌倒

肌少症的症狀

「肌少症」是老年失能的重要關鍵,年紀過了 40 歲以後,肌肉質量會以每 10 年減少 8% 的速度流失;70 歲以後更加速到每 10 年減少 15% 的肌肉質量 ,若得了肌少症,不僅影響生活品質,生活也會無法自理,並增加死亡風險。 若是肌少症的病患,主要會有以下病症:

.骨骼肌質量與功能降低

.走路遲緩

.容易跌倒

.握力減少

.起床困難,甚至失能久臥在床

年紀過了 40 歲以後,肌肉質量會以每 10 年減少 8% 的速度流失

肌少症 5 前兆

若家屬沒有在早期發現肌少症,在老年人失能初期給予適當治療,容易增加跌倒機率,嚴重導致失能久臥在床,醫師建議可以觀察家中長輩是否有以下肌少症前兆:

.走路遲緩:室內平地行走困難(6 公尺內行走,每秒速度少於 0.8 公尺)

.握力下降:取物困難(拿不動 5 公斤沙拉油罐、毛巾擰不乾)

.行動吃力:從座椅起身變得困難(需要撐扶手才能起身;爬 10 階樓梯出現困難,爬幾下就需要休息)

.反覆跌倒:跌倒機率增加(過去1年來連續跌倒 2 次以上)

.體重減輕:6 個月內體重減輕 5%

資料來源:屏東縣政府衛生局-認識肌少症

延伸閱讀:

長輩住院超過●●天,肌肉就少4成!教你預防「3招」避急性肌少症

年紀輕輕就肌少症?專家:漸進性訓練能快速增強肌肉的質與量

30歲的你還不運動 小心肌少症上身

本文獲優活健康網授權轉載。原文:

如何改善肌少症?最新國際研究證實:長輩「打太極拳」能有效防跌

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

腳步聲越大越容易導致下半身肥胖!專家:走路要用核心力量

2021-04-12

是否在辦公室常聽到有些人走步聲特別的大,還沒看到人就聽到鞋子拖著前進的聲音?根據專家表示,在走路時,其實這樣拖行的步伐,很有可能是導致下半身肥胖的原因。正確走路方式應該要使用到核心肌群的力量,不僅可以消除腹脹和減輕體重,還能預防讓雙腳腫脹以及改善腿部線條。

腳步聲越大越容易導致下半身肥胖!專家:走路要用核心力量 ©wholelifechallenge.com

只用腿部肌肉走路,腳步聲就會較大

是否注意過自己走路、爬樓梯時,是否總是發出很大的聲音?其實走路的姿勢會決定人的體態,錯誤的走路姿勢會讓人雙腿線條變粗以及水腫,其中能一個判斷方式也許就可以從腳步聲中看出端倪。根據日本足踝醫學會表示,如果走路時僅使用腿部肌肉,而不使用身體核心力量在行動,就會聽到很大的腳步聲。對於廣義的核心肌群是指肩膀、胸肌、腹肌、臀肌與大腿等,包圍在人體中心脊椎周圍的肌群。不管做哪種動作即便只是彎腰、撿東西,都是可以利用核心肌群達到,如果都不利用核心力量,而是只用四肢出力,易導致肌肉過度使用,當累積過多疲勞時就會出現疼痛。

走路的姿勢會決定人的體態,其中能一個判斷方式也許就可以從腳步聲中看出端倪。 ©theactivetimes.com

鍛鍊核心肌群有助減緩關節負擔

當有用核心肌群出力時,可以減輕下半身肌肉的壓力,防止下半身疲勞和腫脹,以及減輕關節的負擔,不僅更方便移動,同時也擁有健康輕巧的雙腿,因此,正確的走路方式就顯得更為重要。根據日本由足治療院院長新保泰秀長期關注如何正確走路,他表示,光只是改變走路方式就能改變,曾經有患者1個月瘦了5公斤,橘皮組織消失,同時便祕改善且水腫也消失。只是如果是本身核心肌群的肌力不夠的人,身體就會顯得不夠穩定,感覺隨時就會跌倒,平時就也可以透過其他運動方式訓練核心肌群,透過肌力訓練的方式,可以保持步態穩健、預防跌倒。

平時可以透過核心訓練動作強化肌力。

3大要點利用核心力量行走

1.走路時雙腳不能合併,應該要微寬。身體呈筆直,腹部內收,髖部擺正。

2.注意腳尖的方向,因為外八或內吧容易導致膝蓋、髖關節、骨盤歪斜,甚至整個人的體態也會受到影響。

3.前腳踏地後,重心要移往前腳,此時上半身和腳踝、膝蓋為一直線。剛開始調整姿勢走路速度可以較慢,每走一步後腳都在伸展後腳根部,有助於刺激腸道及改善便秘。

走路的3大要點 ©health.harvard.edu

但是,走路習慣是長久累積下來的,若要短時間改變真的相較不容易,因此,可以先透過日常走路練習時,用正確的姿態來進行,久而久就能讓步態越來越正確,身體也會越來越健康。

資料來源/Heho健康網

動晰物理治療所

脖子很痠很緊 最常見的原因不是聳肩而是...

2020-09-04

每當你因為肩頸痠痛在網路上搜尋舒緩解方,總會找到各式各樣的「按摩」、「拉筋」方式,最常見的就是叫你伸展上斜方肌。斜方肌是連接頭部到背部的一大片肌肉,分為上、中、下段,可以用來控制肩胛骨活動,協助維持頸椎、胸椎的位置,出問題時,可能會引起整個肩頸區域的痠痛與頭痛。

雖然照著伸展的當下感覺比較舒服(也可能還是一樣緊) ,但是沒過多久,痠痛感又悄悄回來了... 這是為什麼呢?

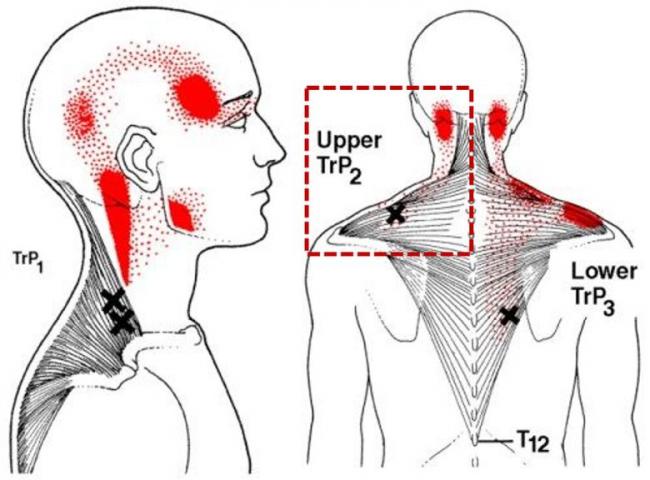

上斜方肌上的激痛點以及常見的疼痛散布範圍,為左側及右側方框處

靜態之下,最常見的不是聳肩而是...

是因為大多數的人肩膀及肩胛骨過度下沉!

是的,你沒看錯!不是過度的聳肩,反而是過多下沉,導致連接到肩頸的肌肉長期處於緊繃狀態。

這樣的現象,最常發生在辦公族、電腦族、文書工作者身上。因為長時間的低頭、頭前傾、駝背、圓肩等姿勢習慣,讓肩膀是往下沉的狀態,久而久之,肩頸區域就會變得僵硬、循環不良,也容易使肩關節活動卡卡的。

也就是說,此時的上斜方肌反而是被拉長的,既然是已經被拉長的肌肉,我們自然不該花太多力氣再去「拉筋」了。

上斜方肌在什麼情況下會縮短呢? 大多數是在已有神經張力、神經壓迫的人身上 (如椎間盤突出、胸廓出口症候群...),為了保護我們的臂神經叢而縮緊起來。但這時候不適合針對上斜方肌伸展,首要應找出造成神經緊繃的來源。

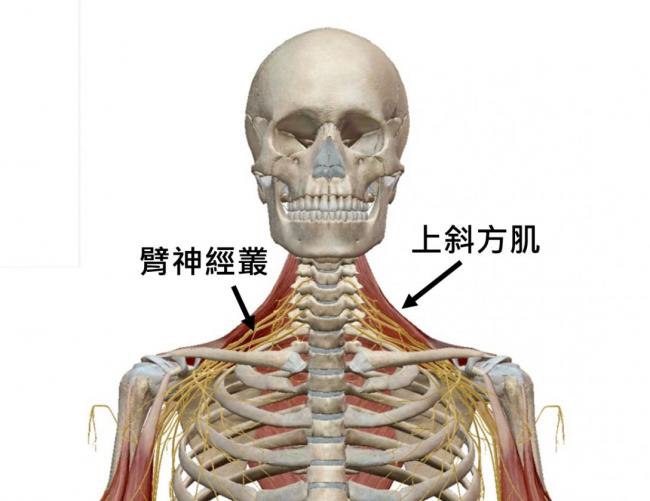

黃色像薑絲的是臂神經叢,上方紅色的是上斜方肌

肩膀、肩胛下沉問題,也會因為使用習慣的不同,產生高低肩現象(如:兩邊都太低,但一邊又更低)。不過高低肩所牽涉的問題又更廣了,後續會再針對這個議題分享我們的心得。

如何確定肩胛下沉問題?

遇到這個狀況時,治療師可以透過體態評估、動作測試、肌肉長度測試等來鑑別哪些肌肉真的是「縮短」、哪些是被「拉長」的,並評估問題到底是出在靜態還是動態的姿勢中,從而決定治療的方式。

那我們該怎麼知道自己的肩胛、肩膀是否太過下沉呢?這邊提供幾個簡單的方式,可以自我檢測看看:

1. 靜態鎖骨的位置:肩胛骨在中立位置時,鎖骨與地面間會有個小小的夾角;若你的鎖骨是幾乎平行地面的,那基本上就是太下沉了喔!

靜態鎖骨的位置

2. 捧起雙肘:如果原本不動就覺得肩膀很沉、很緊,或是脖子轉動時覺得很卡很緊,捧起雙肘後緊繃感下降,或是脖子更好轉了,有可能因為你的肩胛太過下沉。

捧起雙肘

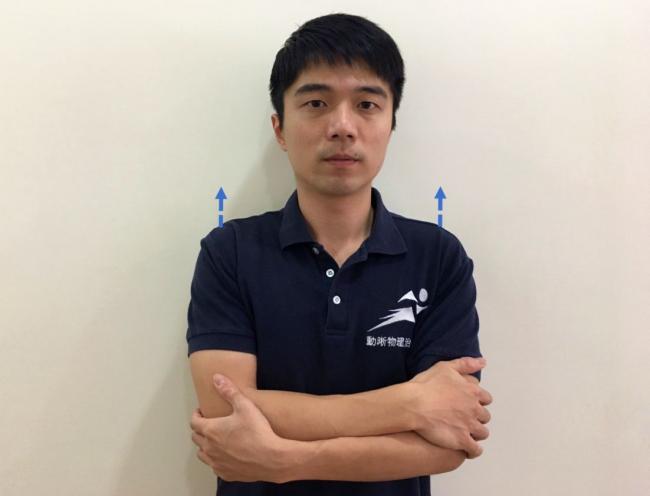

3. 試著提起肩峰:背靠牆,想像有一條釣線從你的肩峰向上提起約 1-2 公分,重複做 10 次,再重新轉動脖子看看或是感覺肩膀的緊繃程度,若是有下降,有可能你的肩胛位置太過下沉。

提起肩峰

肩峰怎麼找?

沿著鎖骨往外,摸到肩膀的最高處一個凸凸的點,就是肩峰的大約位置。

以上三個方式僅供簡單的篩檢,實際狀況還是需要評估過後才能確定!如果有這方面的困擾,不妨找位專業治療師幫您評估看看吧!

撰文/黃志生 物理治療師

/ 關於動晰物理治療所 /

動晰物理治療所的核心理念為「全人、科技、預防」,期望結合不同領域專長的治療師,建構最完整的治療方案。由不同治療師從不同面向解析問題,找尋各種解決問題的可能與治療方式。