優活健康網

跑步時膝蓋總是「卡卡」!醫師教你簡單居家運動2招做10秒就能避免疼痛

2023-04-25

跑步習慣的養成幾乎成了全民運動,26歲小潔成為上班族後,忙於工作的累讓她開始想透過跑步養成運動習慣,但沒想到才跑沒多久,就開始覺得膝蓋怪怪的,就醫後才知道原來自己有「髕骨外翻」症狀,復健醫學科醫師建議可用「2招」復健運動改善。

小潔指出,剛開始跑步沒多久,就發現跑步時,膝蓋總覺得卡卡的,近期還有一些疼痛感,就醫後,才發現有髕骨外翻的症狀。原是為了身體健康想養成運動習慣,才在生活中加入跑步的練習,卻沒想到遇到這樣的事。

當你跑步時膝蓋總是感覺卡卡還帶有一些疼痛感時該如何緩解?

髕骨外翻是什麼?

羅東博愛醫院醫學副院長、復健醫學科主治醫師鄧復旦表示,髕骨外翻屬於髕骨疼痛症候群的一種,正常情況下,膝關節中的髕骨要落在股骨之間平衡滑動,如果髕骨傾斜、外翻,髕骨的軟骨與股骨的軟骨就會對磨,此時病人就會有蹲下去、站不起來的症狀,或是爬樓梯時,膝蓋會有卡卡的聲音,甚至膝蓋出現腫脹的狀況。

髕骨的左右兩側各有一條股內側肌和股外側肌,當股外側肌肌力強於股內側肌時,就會造成髕骨外翻,此時透過肉毒桿菌素注射治療,放鬆股外側肌,使髕骨回歸平衡的位置,就不會造成摩擦疼痛。通常病人大約在治療後6週,不適症狀就消失,不會再有疼痛卡卡的問題。

髕骨外翻治療及復健2招

以上述個案的狀況來說,肉毒桿菌素的注射治療,可以幫助放鬆髕骨兩側過於緊繃的股外側肌,治療效果大約可維持6個月。在這段期間,病人可以透過鍛鍊大腿骨內側肌,來強化股內側肌,使股內側肌和股外側肌的肌力盡可能達成平衡,以避免6個月後復發疼痛。

鄧復旦建議,以下簡單居家運動2招:

1.每天靠牆半蹲

2.膝蓋微內夾:膝蓋角度維持45~60度

他進一步解釋,有髖骨外翻困擾的民眾,在家可多做這2種動作,一次動作僅需維持10秒鐘、每日練習30~60回即可。

鄧復旦提醒,髕骨外翻若持續未治療,除了因疼痛造成不便行走外,還可能會因為持續的軟骨磨損造成髕骨軟化症。使用肉毒桿菌素治療髕骨外翻,不僅能免開刀消除病人急性疼痛,也延長了膝關節使用年限,提升生活品質。呼籲民眾有症狀別忽視,應至復健醫學科檢查,採取適當治療方式維護關節健康。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

在家就可做的10個臀部伸展動作 有效放鬆久坐的緊繃肌肉

2020-05-13

現代人久坐少動的生活模式容易讓臀部肌肉過於緊繃,關節炎基金會(Arthritis Foundation)建議,可以運用一些針對性的伸展動作減輕臀部的緊繃感,尤其是長時間累積壓力造成臀部屈肌與週圍大小肌肉的問題。以下將介紹10個在家就可以進行操作的臀部伸展動作,現在就趕快學起來吧!

在家就可做的10個臀部伸展動作,有效放鬆你久坐的緊繃肌肉。

1.起立坐下

步驟1.首先,將椅子的靠背靠於牆面上。

步驟2.臀部坐在椅子的邊緣,腳掌平穩在置於地板上膝蓋彎曲。

步驟3.雙臂交叉放在相反的肩膀上。

步驟4.上半身微向前傾,同時注意維持背部與肩膀的穩定性。

步驟5.運用臀部的力量,將身體往上推起呈現站立的姿勢。

步驟6.接著,慢慢的啟動髖關節坐回椅子上,依然維持背部與肩部的姿勢。

(這個起立坐下的動作重複10次就可以)

起立坐下 ©Pinterest

2.仰臥提膝

步驟1.身體平躺於地面或瑜伽墊上。

步驟2.左膝彎曲向上移動至胸前,用雙手將膝蓋輕輕拉近胸部。

步驟3.維持這個姿勢約10秒鐘,接著返回起始位置。

步驟4.換右腿持續操作步驟2-3,每側腿各進行10下。

仰臥提膝 ©Pinterest

3.髖內旋肌伸展

步驟1.將有靠背的椅子靠在牆壁。

步驟2.臀部約坐椅面的1/2,接著,抬起右腿將右腳踝放在左大腿靠近膝蓋處。

步驟3.右腿膝蓋朝向右邊,用雙手放置於右小腿上並輕往下壓,直到感受輕微阻力為止。

步驟4.身體微向前傾背部維持直挺,慢慢吐氣感受臀部的拉伸。

步驟5.維持拉伸姿勢30秒,接著換腿再進行操作。

髖內旋肌伸展 ©Pinterest

4.髖關節外旋肌伸展

步驟1.坐在瑜伽墊上背部維持直挺,雙腿往前伸直。

步驟2.彎曲左腿並將其越過右腿,讓左腳踝靠在右腿膝蓋旁。

步驟3.右手臂反向伸直靠在左膝側,左手向後放維持身體穩定。

步驟4.接著,用右臂將左膝蓋往右後方推,直到左臀感受到拉伸阻力,不要推到疼痛。

步驟5.維持拉伸姿勢約30秒,接著換腿進行重複步驟。

髖關節外旋肌伸展 ©Pinterest

5.髖部旋轉

步驟1.平躺於瑜伽墊上,雙腳抬起膝蓋彎曲90度,雙手伸直放於兩側與肩平行。

步驟2.雙腳膝蓋靠攏,運用下半身的力量將雙腿向左邊旋轉,直到膝蓋靠近於地面。

步驟3.同時將頭往右側方轉動,請確保肩膀都有牢牢靠在墊子上。

步驟4.維持膝蓋靠地約30秒,慢慢將膝蓋與頭部回復到起始位置。

步驟5.接著,進行另一側的轉動。

髖部旋轉 ©Pinterest

6.髖關節與股四頭肌伸展

步驟1.身體正面朝牆壁站立,雙腳分開與肩同寬,腳尖與牆面約隔一腳掌長,雙手伸出手掌平貼於牆面。

步驟2.右腿向後跨一大步左膝彎曲。

步驟3.將下半身往前推擠壓臀部肌肉,接著左膝微彎不超過腳趾,會感受到右髖部與大腿會有拉動感。

步驟4.維持拉伸姿勢約60秒。

步驟5.換邊重複進行拉伸。

髖關節與股四頭肌伸展 ©Pinterest

7.髖關節伸展

步驟1.將椅子靠牆面雙手扶於椅背上,雙腳分開與臀部同寬。

步驟2.收緊腹部核心肌肉,背部維持挺直。

步驟3.將左腳伸直往後方抬起,在背部不彎曲的前提下盡量將腿部往後延伸,維持這個姿勢5秒。

步驟4.返回起始位置同側進行10下之後,再換腿進行上述步驟。

髖關節伸展 ©Pinterest

8.髖關節外展

步驟1.預備動作雙腳併攏雙手插腰站立。

步驟2.左腿往側邊抬起,在不旋轉臀部的情況之下盡量抬高,並維持姿勢5秒鐘。

步驟3.回到起始位置並重複進行10下。

步驟4.接著,換邊進行重複動作。

髖關節外展 ©Pinterest

9.橋式

步驟1.平躺於地,屈膝保持在舒適角度,雙手放置兩側,將背部往地面平貼,收緊肚子預備。

步驟2.臀部抬起讓身體呈一直線,維持姿勢至少5秒,再回到平躺姿勢。

步驟3.連續重複10下。

橋式 ©Pinterest

10.臀部與背部伸展

步驟1.平躺於地面或瑜伽墊上,雙腳膝蓋彎曲。

步驟2.雙腳膝蓋同時往上抬,並用手將膝蓋拉近肩部。

步驟3.膝蓋盡可能靠近肩部後,維持這個姿勢約30秒。

臀部與背部伸展 ©Pinterest

資料來源/Daily burn、Yoga journal

責任編輯/David

運動星球

國人常見的5大問題指甲 你中了哪一個?

2020-03-10

指甲問題總是經常被人忽略,雖然它佔全身小小的一部分,但如果問題不解決或是不預防,恐怕導致長久的全身性困擾!中華民國手足保健教育協會理事長李安騏在搭配新書《指甲健康研究室》的「指甲危”肌”解除 手足護理實務課程」中,指出國人常見的5大問題指甲/足底類型,包括捲甲、嵌甲(甲溝炎)、灰指甲、雞眼、拇指外翻,並一一解析產生成因、預防與解決方法。

國人常見的5大問題指甲 你中了哪一個?(圖為指甲危”肌”解除 手足護理實務課程上李安騏講解)

李安騏著作《指甲健康研究室》

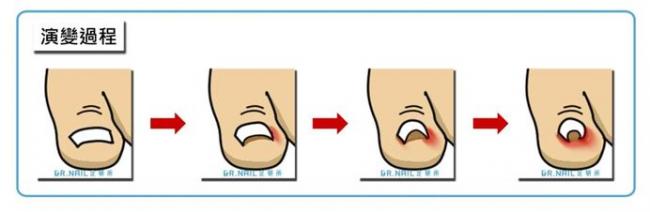

捲甲

捲甲的外觀是指甲捲曲變形,除了天生性捲甲,還可能因為指甲修剪不當、指頭與鈍物碰撞的外傷、鞋子選擇不當(如過窄的尖頭鞋),或是櫃姐、空姐、舞者等工作型態,讓指甲慢慢改變生長的過程;另有研究發現,缺乏鐵、鋅或B12的飲食,會導致指甲更容易向上彎曲,而體重過重、拇指外翻也都是可能成因。

捲甲的演變過程

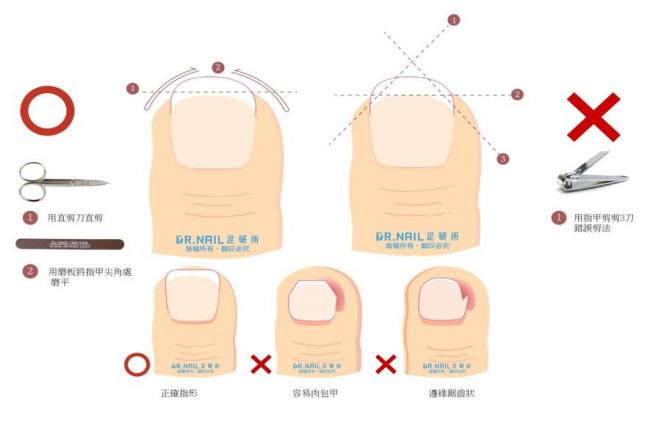

解決方法:除了避免上述不良習慣發生,如果是已被捲甲困擾的人,可先將嚴重程度分為輕、中、重度。輕度通常發現得早較好處理,首先要學會正確的剪指甲方式(圓弧狀方型),剪對了指甲即可減除痛感;也可搭配軟化指甲的保健品,如指緣油、含丁香/蜂膠抗菌軟膏等;另一種方法就是用膠帶固定。如果嚴重度已到中重度,可請專業人員協助護理。

修剪指甲的正確方式

嵌甲(甲溝炎)

嵌甲是指甲因生長方向不正確,嵌進肉裡而產生指甲周圍皮膚組織紅腫、發炎、疼痛或流膿。由於嵌甲非常疼痛且容易復發,使患者長期為嵌甲所苦,嚴重影響生活和工作,如果置之不理任其惡化,更可能導致整個指頭腫脹、行動不便。

兒童和成人都可能發生嵌甲。以兒童來說,學步時容易跌倒又沒剪好指甲、激烈運動時衝撞到腳趾,都可能造成嵌甲;對成人而言,穿過窄的高跟鞋、皮鞋或是靜脈曲張襪,都可能導致嵌甲。其他原因與捲甲的後天成因類似,包括指甲邊緣修剪得過深過低、體重過重、拇指外翻等。

解決方法:嵌甲依嚴重程度可分為四個階段-輕度、中度、重度,以及蜂窩性組織炎。預防勝於治療,平常就應正確剪指甲、利用指緣油等產品按摩手指腳趾周邊皮膚、盡量穿寬楦鞋子並綁緊鞋帶,避免穿高跟鞋或皮鞋;當嵌甲合併甲溝炎的傷口時,洗澡後把指縫、指面擦乾,塗上藥膏避免傷口持續發炎;也要避免過度擠壓,易流腳汗者可改穿五趾襪,讓腳多多透氣。 如果嵌甲情況嚴重,在選擇口服藥治療、拔指甲手術之前要三思它的復發率或其他後遺症,建議尋求專業的嵌甲護理。

嵌甲引起的發炎反應,包括紅、腫、熱、痛

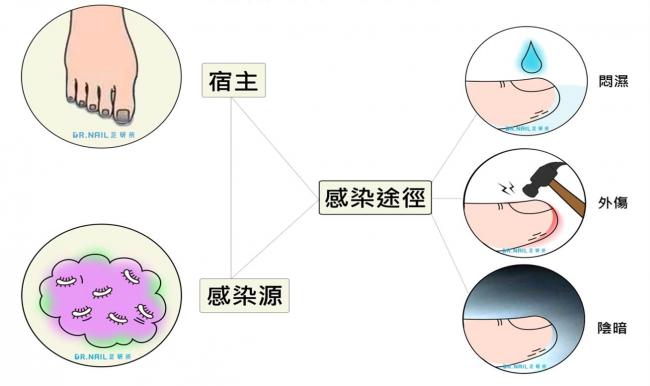

灰指甲

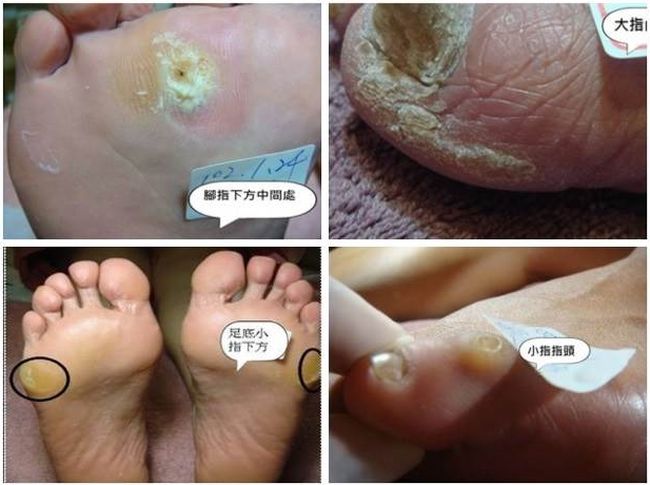

「灰指甲」是指甲被黴菌寄生,造成指甲變灰、變黃、變厚的情形。初期外觀只是一小塊變色,在指甲下方可見增厚的皮屑,嚴重時整個指甲變形,一旦到達此情形,就算每天擦藥效果也不佳,因為粗厚的指甲會妨礙塗抹藥物的穿透。

因為灰指甲的感染源是黴菌等菌種微生物,任何會接觸皮膚的媒介物質,如水、空氣、地板、共穿拖鞋都可能感染,也因此,在游泳池、溫泉、三溫暖等潮濕環境更易受感染。而人在免疫力不佳、壓力大、作息不正常、熬夜,尤其是皮膚完整性不好(例如開放性傷口、脫皮、脫屑、皮膚乾裂)時,同時存在上述環境元素,就可能形成灰指甲。

解決方法:預防上,避免指甲有外傷及過多化學藥劑的刺激、指甲受傷時盡快處理,否則容易因受傷或細菌感染而發炎,導致指甲變形有縫隙,讓黴菌有機可趁而感染灰指甲。皮膚有黴菌感染(尤其香港腳)時應儘速處理,做徹底的治療,以免黴菌傳染到指甲。易流腳汗者可穿五指襪,降低感染機率,並避免長時間暴露悶熱潮濕。

灰指甲的治療方法包括口服藥、擦藥、拔指甲手術,以及集聚專業性的菌絲分離術搭配西方草本萃取物保健品。接受治療前,必須考量各方法的不良反應、併發症等利弊。此外,有個常見的錯誤觀念,以為拔除灰指甲就好了,其實這只是暫時的,因黴菌已侵犯甲床及指甲旁的皮膚,而在此黴菌環繞的環境中新長的指甲,仍會成為灰指甲。

灰指甲感染途徑

雞眼

主因腳底接觸鞋面的部位,出現局部過度受壓或摩擦造成。最常發生在鞋子內部不舒適或不符合人體工學,使某個部位重複受壓。通常女性的發生率會比男性高,主要跟女性的鞋子較多為了造型美觀而忽略人體工學的舒適性,造成腳趾扭曲、外翻或不當受力而擠壓出雞眼。

當腳指頭長時間擠在狹窄的尖頭鞋裡,腳底某處自然形成厚繭,若不去理會,將一直往皮膚內長成一個硬塊(錐體狀),讓人走起路來疼痛、行走困難,此時因為怕雞眼疼痛而刻意改變走路姿勢,反而導致腳底其他部位過度受壓,形成多處雞眼。

容易產生雞眼的部位

解決方法:穿不合腳的鞋子是雞眼產生主因,因此避免穿高跟鞋、盡量選擇平底鞋及舒服的鞋子,是根治雞眼的好方法。此外,每天早晚擦足霜並搭配足底磨板、足浴泡腳、養成在家穿拖鞋出門穿襪子的好習慣,都可減少皮膚因乾燥磨擦而產生硬皮、厚繭或雞眼。

許多雞眼患者恨自己用10%水楊酸冰醋酸來進行外敷,但要根據自己的足部皮膚狀況合理使用,建議尋求專業醫師或足科照護師的意見。

用足底磨板減少皮膚的硬皮、厚繭,避免造成雞眼

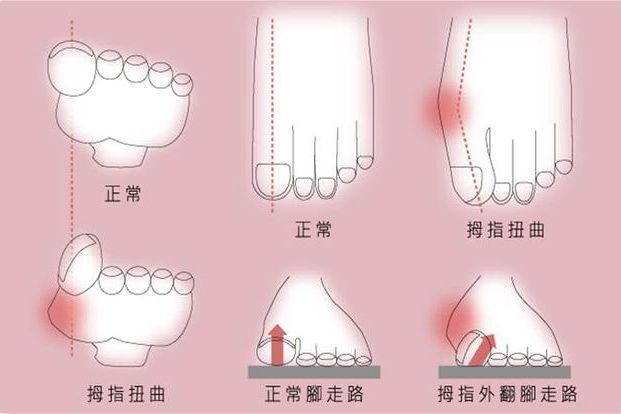

拇指外翻

拇指外翻可說是許多女星的痛,包括徐若瑄、大S、楊紫瓊、維多利亞等國內外女星都深受其害。為什麼呢?因為經常踩十幾公分的高跟鞋加上久站久走,就是造成拇趾外翻的元凶!因此女性發生率高達40%,是男性的兩倍以上。除了上述原因,也可能因為遺傳體質、體重過重、韌帶鬆弛、扁平足而造成拇趾外翻。

一般拇指外翻的角度小於15-20度屬於正常範圍,而一般人都是等到大拇指的關節、滑囊開始疼痛,才發現自己有拇指外翻,且隨著年齡增加會越來越嚴重。

拇指外翻的外觀

解決方法:目前什麼是最佳治療方法未有定論,建議先找具有專業足部診側設備的單位做徹底足部檢查。如果症狀較輕,先換穿寬楦鞋子、拖鞋,穿有弧度的足弓墊來緩解站立與走路對腳尖的壓力,以減少腳趾頭的負擔。如果症狀嚴重,經過專業評估後,接受手術、穿矯正鞋足弓墊、配合拇指外翻矯正輔具等,都能改善這個棘手問題。

拇指外翻矯正輔具之一 - 矯正襪

書籍資訊

• 文章摘自莫克文化, 李安騏著作《指甲健康研究室》一書。

本書特色

《指甲健康 研究室》由中華民國手足保健教育協會理事長 李安騏撰述,中華民國手足保健教育協會資料及案例提供,將十多來的臨床問題手足指甲照護案例,整理出系統而實用的知識。本書從指甲的形狀、成長的構造、平時的保養指南、如何從指面的看健康的方法,為讀者建議了居家實用的手足指甲照護建議。此外,對於患有問題指甲者,提供實際案例,與最前延的照護方案。輕忽問題甲對亞健康者的手足,尤其是糖尿病友有更大的傷害,本書希望提醒讀者重視指甲問題,讓疑惑化為行動,及早的恢復健康。另外,許多有志從事美甲、足療、護理的朋友,可進一步了解如何進入足科照護的領域,成為與歐美同步,具有前景的足科照護師。

• 更多莫克文化《指甲健康研究室》一書資訊 請點此

指甲健康研究室

資料來源/李安騏

攝影撰文/Dama