運動星球

碳水化合物成癮檢核表你中了幾項?

2024-11-21

我非常熱愛碳水化合物。如果有人問我「妳喜歡什麼食物呢?」,我一定會回答「我喜歡碳水化合物」。比起炸雞,我更愛炒年糕;比起糖醋肉,我更愛炸醬麵;比起牛排,我更愛義大利麵;比起生魚片,我更愛壽司。因為,我在吃炒碼麵時,總是只撈麵來吃,所以在我吃完後,我的碗看起來就像剛送上桌的炒碼飯;我也喜歡在吃炒年糕時加麵條,最後加飯下去炒,點心一定要吃到冰淇淋才甘願。

當然,我的碳水化合物成癮症狀也很嚴重。

不吃碳水化合物會讓你很痛苦嗎?那你有可能是碳水化合物成癮!

碳水化合物成癮檢核表

1. 就算早餐吃很多,午餐前還是會覺得餓。

2. 比起吃飯,更喜歡吃麵包或吃麵。

3. 雖然已經吃飽、吃撐了,還是繼續進食。

4. 飯後一定會吃甜點。

5. 飯後嚴重嗜睡。

6. 就算肚子不餓,偶爾還是想吃點什麼。

7. 下午三點左右,因為缺糖而變得昏沉、無法專心。

8. 一週吃三次以上如餅乾、巧克力、蛋糕、甜甜圈、馬卡龍等甜點。

9. 喜歡可樂、果汁、運動飲料、甜咖啡等有甜味的飲料。

10. 為了減肥控制飲食,卻撐不過三天。

上述事項,若有0~3個符合為正常,4~5個符合為碳水化合物成癮的高風險群,6個以上符合時,即可視為有碳水化合物成癮症的問題。

我10項全部符合。我明知道這件事實,還是理直氣壯地說:「我喜歡吃碳水化合物,我對碳水化合物成癮」。

然而,碳水化合物成癮終究不是件值得炫耀的事。

過度攝取碳水化合物的副作用

嘴巴覺得熟悉的碳水化合物最對味,我又能怎麼辦?如同有人為肉類痴狂,我也認為對碳水化合物瘋狂不過是種偏好,營養均衡的健康食物口味既無聊又難吃。對我來說,比起豐盛的韓式定食,不如一碗農心炸醬風味麵更美味。

然而,有一個副作用實在令人難以忽視。那就是吃完碳水化合物,我會非常想睡覺。

食物引起的睏倦,用英文來說就是 food coma(食物昏迷)。吃完滿是碳水化合物的餐點後,真的會睏到接近意識不清,也就是出現昏迷(coma)狀態的程度。學生時期時,就算中午大口吃飯,飯後還吃冰淇淋,頂多只會在下午上課時半夢半醒地聽課。但是,當上醫師後,就絕對不能覺得睏,在這個情況下出現睏倦,讓我非常困擾。在已經睡眠不足的情況下,飯吃下肚後睏意襲來,讓我幾乎要昏睡過去,令人難以承受。我甚至到了在手術室裡打瞌睡,失手把器材掉在地上的程度。出現站著也能睡、睜著眼也能睡,非常地危險。忍住這種襲來的睏意,比被拷問還要痛苦。

不吃飯會餓得受不了,但吃飯又會睏得要命。在進退兩難的情況下,我的解決方法就是「盡快吃完飯,抓住時間小睡」。所以能在五分鐘內解決的杯麵成了我的主食,狼吞虎嚥地填飽肚子後馬上躺下入睡,時間久了,逆流性食道炎也出現了。減肥暫且不論,這件事對我的工作、健康都產生負面影響,讓我漸漸感到不能再這樣下去了。

洧周醫師的 Q&A

碳水化合物成癮會有什麼問題嗎?

如同字面上的意思,碳水化合物成癮指的就是對碳水化合物的攝取達到上癮的狀態。碳水化合物作為我們身體的能量來源,因此我們的大腦在進化過程中發展出對碳水化合物的需求;只要攝取碳水化合物,腦部就會分泌多巴胺、腦內啡等讓我們心情愉悅的化學物質。因此,富含碳水化合物的食物會越吃越上癮,讓人難以抵擋誘惑。尤其是像砂糖或是麵粉這類的精緻澱粉,因為吸收快速,讓血糖急速上升,比白飯更容易讓人上癮。

雖然碳水化合物作為能量來源,是我們身體必須的營養素,但過度攝取,只會讓腦部越來越渴望碳水化合物,甚至對其成癮。所以,在這種情況之下,並不是你自己想吃,而是大腦的需求在驅使你進食碳水化合物。 過度的碳水化合物攝取,也是肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病等各種成人病的成因。即使目前尚未診斷出任何疾病,也不能掉以輕心;如果體重持續增加,很可能是身體的新陳代謝已經出現了問題。

資訊

• 文章摘自墨刻出版-莫克文化《情緒管理x食慾控制減肥法:美女醫師擺脫10年情緒性飲食惡性循環,教你正確瘦身的關鍵方法》一書。

本書強調,飲食控制和運動減肥法,反而容易造成易胖體質;情緒和食慾的穩定,才是減肥的最優先事項!

只要透過控制情緒,你可以吃正確的食物,並使身體處於健康的代謝狀態和較低的體重設定點。

內容將精心整理了,哪些生活習慣和食物會導致你的情緒和食慾波動!

以及如何將你「想吃的食物」與「應該吃的食物」搭配起來,成功抑制瘋狂食慾的飲食方法和生活習慣。

• 更多《情緒管理x食慾控制減肥法:美女醫師擺脫10年情緒性飲食惡性循環,教你正確瘦身的關鍵方法》資訊 請點此

運動星球

不想瘦都難!5種基礎減重觀念助你達到瘦身目標

2019-06-05

減重永遠是打轉載每個人身邊的話題,但能成功減重的人往往偏少數,且需要有毅力才能達成。對於減重的人來說,往往要更注意生活中一些小細節才能成功減重!以下為5種基礎的減重觀念,擁有這些認知後,不僅對於瘦身之路有更大幫助,身體也會較為健康。

©health.harvard.ed

避免攝取過多含糖食物以及飲品

每個人都知道,蛋糕、糖果、冰淇淋、手搖飲等,都是肥胖的來源,糖類不僅會導致減重過程失敗,對心理也有影響。攝取過多糖,造成身心不適的研究非常多,像是疲勞、憂鬱、焦慮、失眠、經前症候群、頭痛、關節痛和腹部不適等,然而過多的糖分流入身體組織,多餘的就變成中性脂肪。此外還有研究顯示,糖是癌細胞最喜歡的食物,所以減重的人應該要避免攝取過多糖,以免影響身體以及心理。

避免攝取過多含糖食物以及飲品 ©foodnavigator.com

減少「不好」的碳水化合物攝取

碳水化合物不是不能吃,而是要減少「不好」的攝取,尤其是精緻澱粉類的食物!肥胖率上升是目前全世界人類共同面對的問題,尤其亞洲人不僅以米飯為主食,零食的攝取量更是多,約有68%的能量來源是碳水化合物,也就是說,碳水化合物是造成現代人腹部肥胖的主要成因。而想要減重瘦身,重點就在適量攝取消化吸收速度較慢的碳水化合物。建議如果要攝取碳水化合物,盡量以地瓜、黎麥、馬鈴薯這種較好的碳水化合物來代替白飯為主食,然而過多的精緻澱粉絕對不能碰,像是麵包、蛋糕、披薩等。

減少碳水化合物攝取 ©medicalnewstoday.com

多吃富含纖維的食物

纖維素分為「非水溶性纖維」與「水溶性纖維」二大類,水溶性纖維吸水會膨脹其體積和重量為原有之10-15倍大,可以延緩食物通過小腸的速度,因此讓人有飽足感,極適合用在減重管理時來減少食量。雖然它無法被人體吸收利用,但是對於健康也各有不同功能;不溶性纖維能增加糞便的體積、吸收水份使排便順暢,減少便秘的痛苦,同時可以促進腸胃蠕動,減少糞便中有害物質與腸道接觸的時間,降低罹患腸癌的機率。從營養觀點來看,蔬菜與水果富含許多維生素、礦物質、纖維,其中蔬菜的熱量是6大類營養素中最低的,所以建議在三餐裡,蔬菜需要吃到一個便當盒的一半或是以上才能達到人體的攝取量。

多吃富含纖維的食物 ©pinterest.com

培養運動習慣

是否每次變的時候,總會聽到其他人叫你多運動?這句話是正確的!根據許多研究已證實,運動不僅能瘦身,對抗老以及身心靈都有幫助。除了透過飲食外,也建議在減重的人要搭配運動才能事半功倍!許多明星為了要保持身材,都會透露分享的瘦身方式,除了飲食要克制外,一定會配上運動。運動有助於緩解壓力、同時還能讓身體保持活力!建議一周運動2~3次,可以做上有氧以及無氧運動,每次運動時間最多在90分鐘,因為過度運動也會造成身體影響。

培養運動習慣 ©popsugar.com

規劃以及紀錄飲食記錄

這個方法雖然簡單,但能做到的人非常少。規劃以及記錄飲食習慣除了能讓你有意識到吃了什麼外,還能避免過多卡路里攝取。許多人常常會因為運動完後亂吃一通並且是大量攝取,攝取過多的食物除了會將運動消耗的熱量找回來,還可能會讓你變得更胖,這一切將前功盡棄!為了這樣子的情況發生,盡量可以在一日三餐中以及運動前、後規劃要攝取的食物,避免打亂你的減重計畫。

規劃以及紀錄飲食記錄

資料來源/HEALTHLINE

責任編輯/妞妞

運動星球

旅行也能輕鬆健身?7種訓練讓你保持身心舒暢

2016-10-18

每當我們出國遊玩時,總是不會忘記安排大吃大喝的行程。但在我們安排美食之旅忘記運動的同時卻忽略了我們的身材以及健康。

但是,在外要運動還要有適合的空間以及健身器材才能進行?其實,我們在飯店的房間內就可以進行,可以利用房間周邊的物品,例如:椅子、床、桌子⋯等,就可以立即訓練,讓我們在旅行的過程中,不僅可以輕鬆的遊玩還可以透過運動雕塑身型,讓我們身心都能放鬆。以下這7種訓練我們可以利用早上起床時或是晚上回飯店睡覺時都可以開始進行,只要花上20分鐘的時間即可達到訓練效果。

旅行放鬆 ©lexpress.fr

1 板凳體撐

步驟1:將身體背對椅子,將雙手後撐在椅子上,雙腳往前伸直。

步驟2:開始進行板凳體撐,下壓時我們的臀部會與椅子呈現90度。(一組做8-10下,約做2-3組)

板凳體撐 ©livestrong.com

2 上斜伏地挺身

步驟1:將身體面向椅子,將雙手撐在椅子上,雙腳往後伸直。

步驟2:開始進行,下壓時保持我們的背部的水平。(一組做8-10下,約做2-3組)

上斜伏地挺身 ©livestrong.com

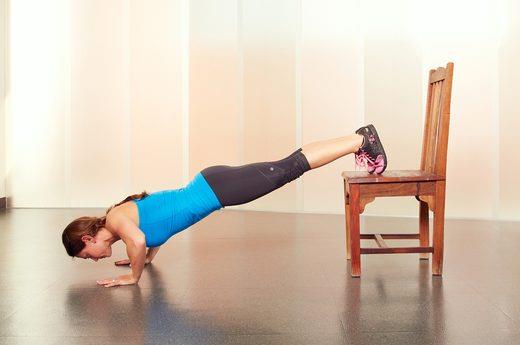

3 下斜伏地挺身

步驟1:將雙腳往後伸直放在椅子上,將雙手撐在地板上。

步驟2:開始進行,下壓時保持我們的背部的水平。(一組做8-10下,約做2-3組)

下斜伏地挺身 ©livestrong.com

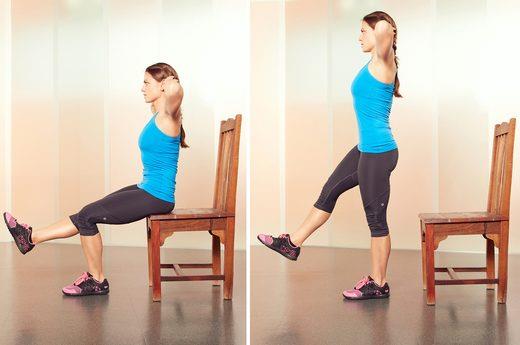

4 單腳平舉蹲

這個動作可以利用椅子或是床來進行。

步驟1:將雙手抱頭坐在椅子上,背部打直,腹部收緊,將右腳向前伸直。

步驟2:利用左腿力量站起,起來時將右腳往斜前方伸約45度。(一腳做8-10下,之後換邊。兩腳為一組,約做2-3組)

單腳犯人蹲 ©livestrong.com

5 上提訓練

這時後我們的隨身行李就派上用場了。

步驟1:將右腳跪在椅子上;左腳打直站穩,背部保持水平;右手撐在椅子上,左手拿著行李。

步驟2:左手行李垂直上提,手軸呈90度。上提時背部一樣保持水平。(一手做8-10下,之後換邊。兩手為一組,約做2-3組)

上提訓練 ©livestrong.com

6 靠牆深蹲

步驟1:將背部打直貼在牆面上;雙手貼在牆壁上,雙腳彎曲呈90度。

步驟2:將左腳往前平伸,背部和雙手一樣緊貼在牆面。(一邊做8-10下,之後換邊。兩腳為一組,約做2-3組)

靠牆深蹲 ©livestrong.com

7 樓梯衝刺

如果在房間內的訓練都做膩了,可以利用飯店的樓梯在沒人時來進行衝刺訓練。

作法:在樓梯上開始衝刺,保持均勻的呼吸速度,至少要跑上30階。(重複做5組)

樓梯衝刺 ©livestrong.com