優活健康網

七成網友減重不成效?專業醫師解析合法減重方法

2025-01-15

社交媒體讓現代人更加注重外表,稍微肥胖就容易產生外貌焦慮,但肥胖帶來的不只是心情焦慮,更存在健康問題和隱性疾病風險。一項肥胖調查指出,近3成網友認為肥胖帶來外貌焦慮,近5成因此感到自卑難過。醫師提醒,若想要改善身材肥胖,尋求專業減重門診幫助才是不二法門,可藉由手術、減重藥物介入,並搭配個人化飲食及運動計畫,達成減重目標。

肥胖帶來的不只是心情焦慮,更存在健康問題和隱性疾病風險。

百萬Youtuber志祺七七曾深受肥胖困擾,嘗試過高強度運動、重訓、生酮飲食、168斷食法⋯等各種減肥方法,但效果都不甚理想,最後在醫療協助下才發現是荷爾蒙出問題,最終成功瘦身。他指出,自己曾受拍片及工作壓力影響,導致身材越來越肥胖,更因此罹患重度睡眠呼吸中止症,這才意識到肥胖已對生活造成極大影響,決心求助減重門診來改善。

百萬Youtuber志祺七七(右一)過往因肥胖感到自卑,自承為此長期穿外套也習慣駝背,近年在醫療協助下成功瘦身,該事件更一度登上年度肥胖議題熱門討論榜首。

常見肥胖症共病風險

維格診所主治醫師林昀嬃表示,國人10大死因有8項就跟肥胖有關,並帶來200多種共病風險,可能包括糖尿病、高血壓、心臟病、腦中風及慢性下呼吸道疾病。她指出以下常見的肥胖共病症:

肥胖者發生糖尿病、代謝症候群、血脂異常的風險,為一般健康正常人的3倍以上

43%的憂鬱症成人患者同時患有肥胖症

重度肥胖者容易產生睡眠呼吸中止症,影響睡眠品質、精神、工作,有潛在心血管疾病風險

近7成民眾靠2招減重成效不彰

根據針對台灣論壇、社群媒體、YouTube頻道綜合分析的2023年「肥胖輿情分析報告」發現,民眾常因名人身材的討論,使自身產生比較心態,影響自信和社交,造成:

27.8%網友會因肥胖而產生外貌焦慮

26.7%因此產生情緒問題

49.1%因為肥胖而產生自卑、難過情緒

網友最常透過飲控和運動方式自行減重,比例高達66.6%,但成效常不如預期 對此,林昀嬃說明,多數網友雖認知到肥胖對於健康的負面影響,但往往不知道自身肥胖的真正原因,以及有效正確的減肥方式,甚至陷入網購瘦瘦針、減肥藥的亂象之中,加上不良生活習慣、減重觀念不足等原因限制,無法有效減重,導致挫敗感且停止減重。

3種合法減重藥物比一比

林昀嬃指出,很多人想要減重卻不敢走進診間,是因為不了解減重門診會進行哪些項目。事實上,減重專科醫師會以評估肥胖原因、測量身體數值、制定健康管理計畫及定期回診追蹤等4步驟,針對個人狀況與生活型態制定減重計畫。

每週少0.5公斤才是合理減重

林昀嬃指出,由於部分減重藥物機轉,可以減少脂肪吸收,甚至減少內臟脂肪合成,肥胖症患者若能以飲食控制、規律運動,搭配適時的藥物輔助,能兼顧減重及減脂2大健康效益。

減太快、減太慢都不對,林昀嬃提醒,肥胖者只要減輕原體重5%開始,就能降低共病風險,減重7~10%甚至能逆轉新陳代謝症候群,「若以減重公斤數來看,正常來說每週減重0.5~1公斤,換算1個月大概1~2公斤,才是較理想的減重速度。」

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

高效燃脂跳繩6大招式

2019-04-23

想靠運動瘦身,但不想去戶外跑步曬太陽、也不想去健身房人擠人,在道具和空間受限下,「跳繩」是個非常好的選擇!比起一般有氧運動,跳繩可透過變化訓練強度和速度作為高強度間歇訓練,也能利用各種跳繩動作訓練到不同部位的肌肉群,比慢跑、健走、騎腳踏車等運動更快速地消耗熱量;最棒的是,只需要不到百元的道具,就能在家既簡單又快速地消耗熱量、燃燒脂肪。跳繩集結這麼多好處,還不趕快來練練!

高效燃脂跳繩6大招式

跳繩可消耗的熱量

依國民健康署公布資料,慢速跳繩每公斤體重每小時可消耗熱量(METs)為8.4大卡,快速跳繩則為12.6大卡;相較於時速6公里的健走(5.5METs)、時速8公里的慢跑(8.2METs)、時速10-20公里的騎腳踏車(4-8.4METs),都有過之而無不及的表現。換句話說,對於一般成人而言,即便是一個簡易慢速的跳繩訓練,30分鐘也能消耗200-300大卡熱量,更不用說強度較高的動作。話不多說,開始練習跳繩吧!

資料來源:衛生福利部國民健康署

跳繩之前注意事項

1. 先確定繩子的長度是否與你的身高可搭配。

2. 將腳踏上繩子的中間點、拉起手把,看長度是否落在腋下位置。如果太高或太低,代表繩子太長或太短。

基礎動作

1. 上半身挺直,雙手輕鬆地握手把並放在臀部高度,手肘彎曲靠近身體。

2. 膝蓋、腳踝與臀部保持放鬆,採準備彎曲姿勢。

3. 擺動繩子時,使用手腕和前臂力量,而非肩膀。

4. 繩子擺到身體下方時跳躍稍微離地,注意順序是先擺繩、再跳躍。

5. 腳落地時,腳跟不需觸地。

6. 如果你還沒結束訓練但已感到疲累,可先放下繩子改跳空繩,持續手臂和腿部的運動直到你設定的目標時間(未來可漸進式保持更長的跳實繩時間)。

變化動作1﹕交替腳步

初階﹕手部位置與基礎動作相同,差別在每次跨越繩子時僅單腳落地,另一隻腳則屈膝離地。

進階﹕一是漸進式增加繩子落地的頻率,同時也增加腳步變換速度。二是將原本靠近臀部的雙手位置,平行往左右外側移動,藉此加寬兩手把之間的距離,以增加難度;這是最常用的跳繩練習之一,也是進階到高強度訓練以及瘦身者的首選挑戰。

以下影片﹕

變化動作2﹕高抬膝

常見的動態暖身「高抬膝」與跳繩結合。每次單腳抬起時,將膝蓋盡可能拉到近臀部高度,使大腿與小腿成垂直角度,同時另一腳跳過繩子。初階者可從較小的角度漸漸提升。相較於前述交替腳步,高抬膝的運動強度較高,可讓你快速提高心率,同時更有效燃脂。

©www.bhg.com

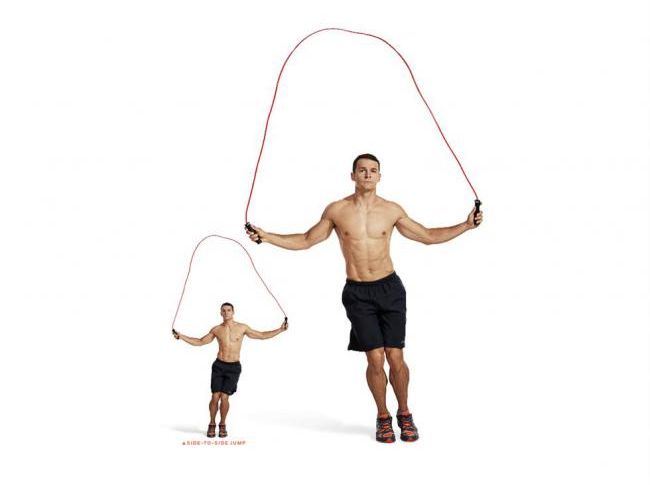

變化動作3﹕左右跳躍

手部與基本動作相當。每次落地雙腳向左跳,再向右跳,左右不停替換。

©ktmc.info

變化動作4﹕十字交叉

第一跳正常跳躍,第二跳雙手在腰際處向後擺繩時交叉,手肘處呈X型;第三跳雙手從交叉擺回正常位置。這個動作主要訓練上半身肌群,因為技術性較高,需要花更多時間和耐心來掌握。

以下影片:

變化動作5﹕半扭轉與全扭轉

這個練習是奠基於基本跳躍的有趣變化,能加強訓練核心肌群並增加靈活度。

半扭轉﹕起始動作與基礎動作相同,心裡可默數「左、中、右、中…」,這時上半身正常,下半身則從臀部、膝蓋到腳底都跟著節奏往左右側扭轉,每次扭轉後回到正中位置,而落地時腳尖切齊平行。

全扭轉﹕起始動作與基礎動作相同,心裡可默數「左、右、左、右」,上半身正常,下半身從臀部、膝蓋到腳底都配合這個節奏往左右側扭轉,落地時腳底會一前一後觸地。

資料來源/CROSSROPE, 衛生福利部國民健康署, Calories Burned HQ

責任編輯/Dama

運動星球

英國夫妻報健身房一起減肥,老婆獲得健美比賽亞軍

2017-07-20

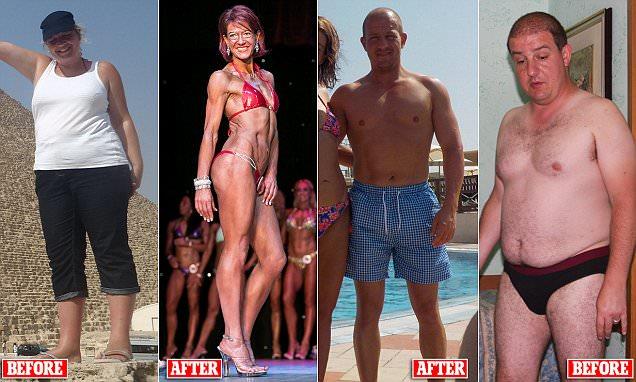

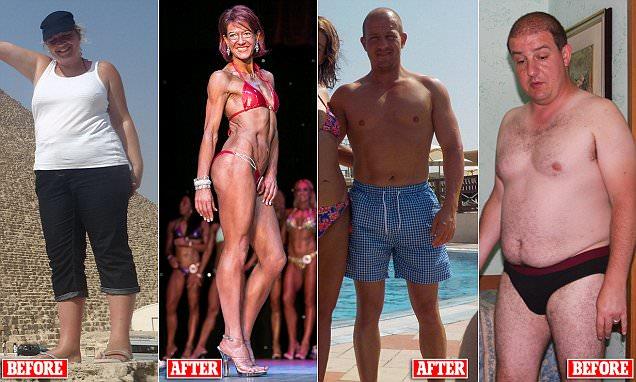

克萊爾·勞索(Clair Rauso)是一位42歲的家庭主婦,他與自己的丈夫都是過著愛吃又少運動的人生,久而久之兩人越來越心廣體胖,夫妻倆體重合計高達260公斤,直到有一天,丈夫逼著勞索一起上健身房運動,兩人才瘦身成功,瘦下來的勞索還去參加健美比賽並獲得亞軍,這一路走來的路程都讓人非常佩服。

克萊爾·勞索(Clair Rauso)與丈夫一起減重成功,並且得健美比賽亞軍。 ©irishmirror.ie

勞索與她丈夫亞當(Adam)是一對感情非常好的夫妻,時常一起做許多事情,吃美食、看電視、出去玩等,但由於兩人一直不忌口狀態下,勞索體重飆升為135公斤,而亞當也高達122公斤。直到某一天,亞當覺得不可以再繼續胖下去,於是逼著勞索去運動,起初勞索還非常不願意接觸運動這一塊,後來亞當還未經過她同意就擅自偷偷報名,不過當勞索開始去健身房後,就竟然漸漸愛上了健身這一塊並且很享受流汗的感覺。

勞索肥胖時期 ©Musclefood/thesun.co.uk

勞索與亞當首次到健身房時,他們覺得自己是全健身房中最需要好好運動的兩人,因為體型的關係,兩人還曾一度想放棄減肥的念頭。

勞索:「當我踏入健身房那一刻起,看到其他人身材,一度想與亞當打退堂苦,而且減肥也根本不知道從哪裡下手,好險有健身教練的協助並且慢慢開始看見成效才開始愛上運動這一塊。我們開始每週去健身房五次,每次訓練都約約90分鐘,每個星期天時,早上還會一起做一個小時的有氧運動。」

除此之外,他們夫妻倆也非常嚴格控制飲食,兩人每天都堅持吃上大量蔬菜、水果、堅果、優格並且拒絕吃外食,時常會在家烹飪許多健康的料理,則都採低糖、低鈉、少油、少鹽。雙管齊下的方式,讓勞索和亞當的體重分別減到了54公斤和92公斤,兩人不僅身材變得更好,也更有氣色且更年輕。

©Musclefood/dailymail.co.uk