運動星球

講求速效,進階臂熱槓鈴教學課程

2016-10-05

槓鈴,是健身訓練常見的一種器材。槓鈴運動則屬於重量訓練的一種,利用槓鈴訓練可有效的增進肌肉力量,尤其是針對肩部、後背、手臂、胸部等處肌肉。利用槓鈴訓練可以增強肌肉力量和肌肉的體積、幫助減脂以及改善體形、強化骨骼並減少骨質流失...等。

為了針對我們的上半身肌群,今天由大鈞教練為我們示範五組臂熱槓鈴的訓練方式,幫我們打造完美的二頭肌、三頭肌以及帥氣胸肌。

1 蹲舉槓鈴訓練

步驟1:首先雙腳打開與肩同寬,雙手握住舉重槓鈴兩側。

1.首先雙腳打開與肩同寬,雙手握住舉重槓鈴兩側。

步驟2:握好後,將臂熱槓鈴上舉到肩膀位置。

2.握好後,將臂熱槓鈴上舉到肩膀位置。

步驟3:之後再將臀部重心往後下蹲。站起來時再將雙手放下。一組做8-12下;一次4-5組。

3.之後再將臀部重心往後下蹲。站起來時再將雙手放下。

2 跨步槓鈴訓練

步驟1:首先將雙腳打開與肩膀同寬後雙手握住槓鈴。

1.首先將雙腳打開與肩膀同寬後雙手握住槓鈴。

步驟2:再把左腳往前後,將雙手舉起打直。回來時再換另外一隻腳。如果覺得前舉較為吃力,可以將雙手給改為上舉,高度舉到肩膀。一組做6-8下;維持4-5組。

2再把左腳往前後,將雙手打直後往前平舉。

3 上舉槓鈴訓練

步驟1:雙腳打開站穩與肩膀同寬,雙手握住槓鈴兩側。

1.雙腳打開站穩與肩膀同寬,雙手握住槓鈴兩側。

步驟2:保持力量後,雙手將槓鈴舉到肩膀。

2.保持力量後,雙手將槓鈴舉到肩膀。

步驟3:將臂熱槓鈴後再往頭頂上舉,停一秒後,再放回初始位置。一組做6-8下;維持4-5組。

3.將臂熱槓鈴後再往頭頂上舉,停一秒後,再放回初始位置。

4 提肩槓鈴訓練

步驟1:雙腳打開站穩與肩膀同寬,雙手握住槓鈴上端。

1.雙腳打開站穩與肩膀同寬,握住槓鈴上端。

4 提肩槓鈴訓練

步驟2:將槓鈴提到肩膀的高度。手軸要與肩膀呈180度的水平,腰桿打直,上提後再慢慢放下。一組做6-8下;維持4-5組。

2.雙手握住槓鈴上端後,將槓鈴提到肩膀的高度。

5 背部槓鈴訓練

步驟1:雙腳打開站穩與肩膀同寬,雙手握住臂熱槓鈴。

1.雙腳打開站穩與肩膀同寬,雙手握住臂熱槓鈴。

步驟2:將臀部重心向後,雙手握住臂熱槓鈴兩側後抬起平舉。

2.將臀部重心向後,雙手握住臂熱槓鈴兩側後抬起平舉。

步驟3:平舉起來停一秒後,收回時轉動槓鈴兩側的握把,將臂熱槓鈴收回到腹部。一組做6-8下;維持4-5組。

3.舉平舉起來停一秒後,收回時轉動槓鈴兩側的握把,將臂熱槓鈴收回到腹部。

以上這幾組動作,能幫助訓練者訓練到下半部的肌群、肩膀、斜方肌。依照自己能力,制定次數以及組數來進行訓練,做完這五組後我相信你一定滿頭大汗!

運動星球

最常被忽略的5個關鍵肌肉!現在立即將它們納入訓練中才能避免運動傷害

2021-06-07

我們人體主要是由600多個不同的骨骼肌所組成,但一般人在訓練的過程中機乎都只會關注自己所想要強化肌群,例如男性大多數都會專注於手臂的肱二頭和肱三頭肌、胸部肌群以及腹部的核心肌群;而女性大多會注意自己的臀部肌群、手臂肌群與腹部的核心肌群等等,但其餘的肌肉該怎麼辦?

肱二頭肌是許多人都會做的訓練動作,然而還有哪5個肌肉是你經常遺忘的訓練?

然而,我們運動或是訓練肌肉的目的,絕不僅僅只是想獲得明顯的肌肉線條而已,因該是要使其靈活、強壯並減少日常生活受傷的風險性,所以,只關注於訓練自己想練的肌群是一個錯誤的觀念,接下來我們將解說5個大家最常遺忘的肌肉,讓我們重新檢視訓練課表,將它們納入進一般日常的訓練吧!

臀中肌和臀小肌

相信有絕大多的人在臀部肌群上,只會關心臀大肌的訓練,但是如果沒有臀中肌和臀小肌,你的臀大肌將無法發揮它的全部潛力,這是由於臀中肌和臀小肌有穩定骨盆的功能;因此,無論你是走路、爬樓梯或是任何運用到臀部肌群的動作,臀中肌和臀小肌的柔韌性以及肌力都顯得格外的重要。

這時你會需要:訓練臀部肌肉的7種練習動作

大多數的人都會著重於臀大肌的深蹲訓練。

肩袖

肩部的運動傷害常見於健身者及運動員身上,有許多的原因都是因為肩袖肌肉過於僵硬。而肩袖(又稱為旋轉肌袖)主要是負責活動肩部,是一組由四條肌肉連接而成的肌腱,這包括肩胛下肌、棘上肌、棘下肌和小圓肌。然而,肩部的主要力量是來自大組肌肉(三角肌、胸大肌和背闊肌),而肩袖則負責控制肩關節的穩定性和協調活動。因此,當你忽略掉這組肌肉將很容易造成任何類型的運動傷害。

這時你會需要:3個訓練動作強化肩部旋轉肌群

肩袖(又稱為旋轉肌袖)主要是負責活動肩部,當你忽略掉這組肌肉將很容易造成任何類型的運動傷害。

內收肌

內收肌是內收大肌、內收長肌、內收短肌等等的肌肉總稱,同時,也是人類大腿內三大肌肉之一,即使如此,大多數的人還是很容易忽略掉這些肌肉,這是由於內收肌在日常生活中很難被使用到,並且會隨著年齡的增長而衰弱,進而演變成偷懶不工作的肌肉之一。這組肌肉有助於腿部運動並進行跑步和步行等日常活動,因此,無論男女都必須要注意強化內收肌的力量訓練。

這時你會需要:4個訓練下半身腿部肌群的必備動作

內收肌是內收大肌、內收長肌、內收短肌等等的肌肉總稱,無論男女都必須要注意強化內收肌的力量訓練。 ©trueconditioning

下斜方肌

當我們專注於背部肌群訓練的當下,我們都會經常性的遺忘位於肩胛骨下方的下斜方肌。由於一般人都聽過斜方肌的訓練,但基本上大多數的人都只訓練到上斜方肌;然而下斜方肌主要能幫助旋轉我們的肩胛骨,並讓我們在走路或坐著的時候維持正確的坐姿,此外,透過下斜方肌的訓練將能讓背部肌群的線條和成長獲得極大的幫助。

這時你會需要:斜方肌上中下必備的4個訓練動作

背部肌群的訓練好壞,下斜方肌將佔有極大的影響性。 ©gymjunkies

前臂肌

當我們在健身房內拼命的訓練肱二頭及肱三頭肌的同時,是否都遺忘了跟握力息息相關的前臂肌?在日常生活中只要運用到有關握力這件事情或是任何的活動,擁有強大的握力才能進行更有效率的動作,所以,如果你的握力不足將會影響到許多的訓練動作,絕對不單單只是手臂而已。

這時你會需要:甩開握力不足!你需要的3個前臂肌訓練動作

在肱二頭肌的訓練上,前臂肌的握力將影響著進步的空間。

資料參考/barbend、draxe

責任編輯/David

運動星球

超吸睛!好萊塢人氣最高10位健身肌肉男星

2017-01-13

在我們看電影時,除了會被演員們精湛演技和迷人劇情吸引之外,你們是否也會將目光聚集在比較帥氣或是美麗的臉孔,或是壯碩、性感的身材上面?今天小編就要來分享好萊塢票選人氣最高的10位健身男星,他們不僅有帥氣的臉孔,還有健美身材以及結實的肌肉,真是讓人目不轉睛。

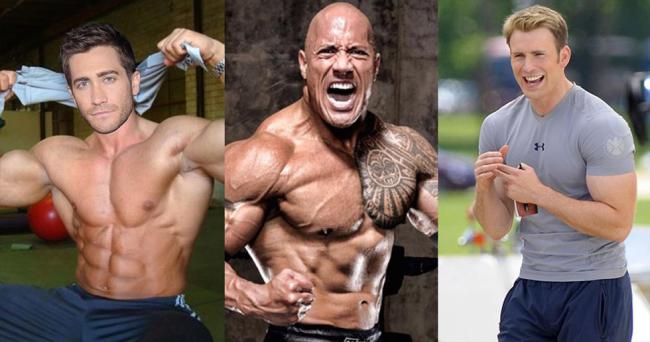

10 亨利·卡維爾(Henry Cavill)

還記得《超人:鋼鐵英雄》和《蝙蝠俠對超人:正義曙光》這兩部電影嗎?裡面的男主角亨利·卡維爾(Henry Cavill)帥氣外貌和以及壯碩的身材是不是很吸引你呢?為了要拍攝電影,不惜將自己增肌變壯,從穠纖合度的身材變成一位超級大猛男,但是,想當超人還真的沒這麼容易,一週六天上健身房健身再搭配嚴格的飲食計劃,才能有這樣的好身材。

亨利·卡維爾(Henry Cavill) ©justcausemag.com

9 休·傑克曼(Hugh Jackman)

澳洲男星休·傑克曼(Hugh Jackman)在之前拍攝《金鋼狼3》時,為了展現金鋼狼的強健身材,開始進行努力鍛鍊,休傑克曼扮演金鋼狼已經長達17年之久,每次演出都要經過一段造肌肉之路,他也曾在受訪時透露過他的健身秘訣是來自巨石強森的分享,他每天分多次進食,總共約6000卡路里的食物,幾乎2小時就進食一次,包括雞胸肉、青花菜以及少量碳水化合物,再加上大量的運動,才能練出這些健壯肌肉。

休·傑克曼(Hugh Jackman) ©fitness-101.co.uk

8 克里斯·普拉特(Chris Pratt)

克里斯(Chris Pratt)到目前為止已經扮演過各種大膽和挑戰的角色,不論是胖是瘦,這段路必須付出巨大的奉獻精神和毅力才能把樣貌變成電影裡合適的角色,為了《侏羅紀世界Jurassic World》,他的飲食和訓練不僅讓他達成期望的體重,更將他推上了演藝人生的另一個高峰,克里斯的健身教練則為他安排了一週六天的健身訓練,每天3-4個小時,在這段訓練過程中他甚至完成了一次鐵人三項,經過8個月嚴格的飲食控制及高強度訓練後的成果都拿到電影裡做為炫耀上身赤膊的體魄了。

克里斯·普拉特(Chris Pratt) ©pkbaseline.com

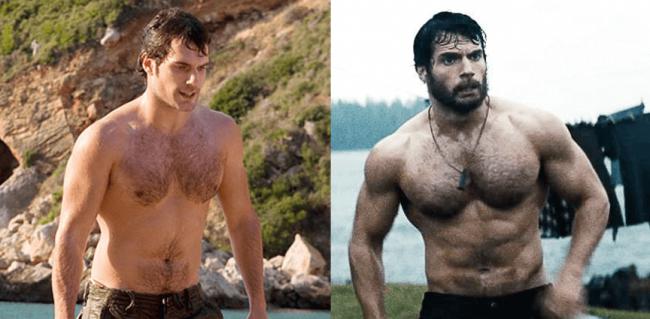

7 傑拉德·巴特勒(Gerard Butler)

在《300壯士:斯巴達的逆襲》裡的猛男身材,你是不是也過目不忘?飾演斯巴達的國王的傑拉德·巴特勒(Gerard Butler),為了要詮釋電影裡面的主角,每天要花上鍛鍊六個小時,在片場上還隨時健身,雖然已經擁有46歲的年紀了,但是他表示並不覺得自己老了,不論何時都需要不斷鍛鍊健身,勇於挑戰自我。

傑拉德·巴特勒(Gerard Butler) ©muscle.iuhu.org

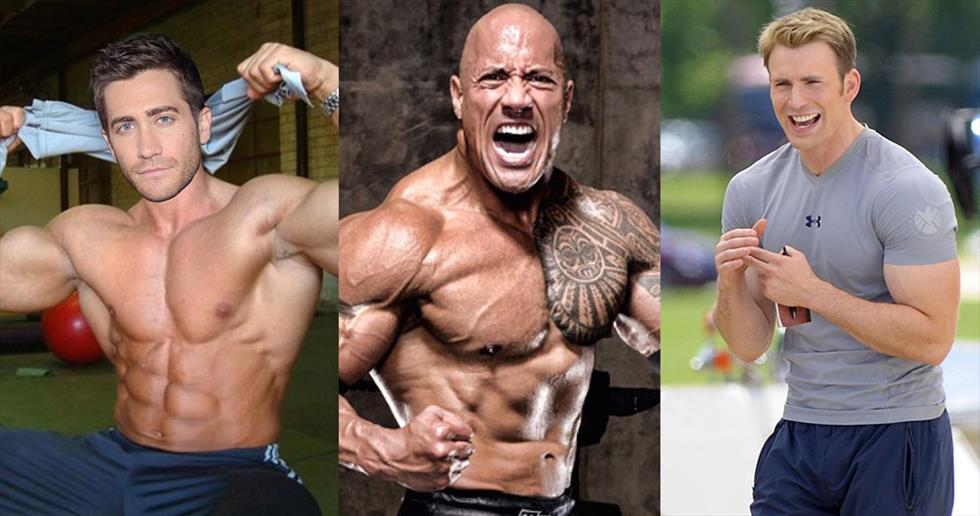

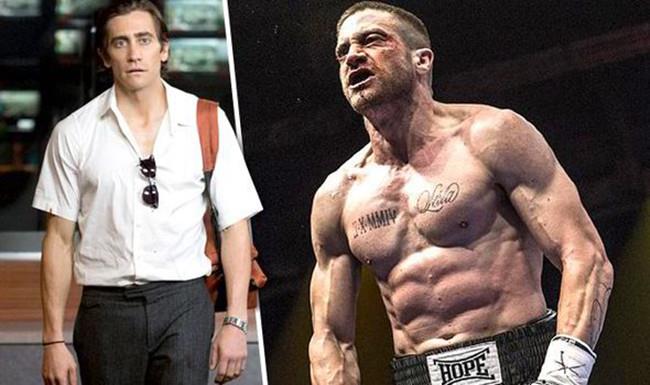

6 傑克·葛倫霍(Jake Gyllenhaal)

還記得《震撼擂台 Southpaw》這部電影嗎?,這部電影最具話題性的就是男主角傑克·葛倫霍(Jake Gyllenhaal),在這部電影中,他化生成肌肉猛男,但是,之前身材就不算差的他,為了要拍攝電影才更積極的健身鍛煉,每天都會開始晨跑,之後進行有氧拳擊,再來就是一些重量訓練,經過8個月的魔鬼訓練後,變成這壯碩的身材,看看這腹肌,是不是想摸一把呢?

傑克·葛倫霍(Jake Gyllenhaal) ©orzzzz.com

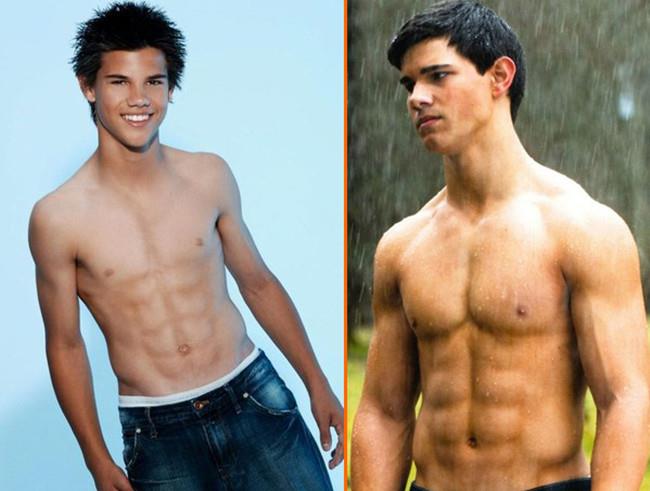

5 泰勒·洛特(Taylor Lautner)

如果你看過《暮光之城》這部電影,你一定不會忘記泰勒·洛特(Taylor Lautner)在電影中那傲人的身材,健美的肌肉線條、深邃的眼神,還有燦爛的笑容更加迷倒了不少的少女們,但在還沒接下狼人這個角色時,洛特還是一個身材瘦弱的男子,後來靠健身增加了將近15公斤,才能穩穩坐上狼人的寶座。在飲食方面,洛特比較著重攝取蛋白質來增肌,因為身材偏瘦,在訓練上面也採漸增式來進行,慢慢的在一年之後,化身成壯碩的大野狼。

泰勒·洛特(Taylor Lautner) ©orzzzz.com

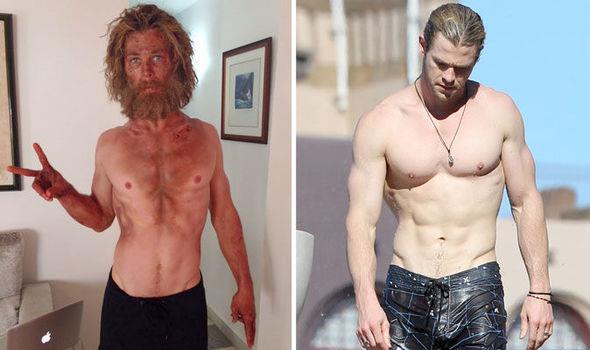

4 克里斯·漢斯沃(Chris Hemsworth)

帥氣又壯碩的克里斯·漢斯沃(Chris Hemsworth)在2011年飾演自漫威漫畫同名改編而成的電影《雷神索爾》男主角後開始爆紅,還被美國People雜誌公布為2014年最性感的男人,並讓他聲名大噪。漢斯沃一週會花六天健身,每次都訓練都會讓自己精疲力盡,在飲食方面一天分為五餐,著重在蛋白質的攝取,盡量少碰澱粉,這些嚴格的特訓以及飲食控管讓他成為女多女性們眼中的新男神。

克里斯·漢斯沃(Chris Hemsworth) ©express.co.uk

3 克里斯·伊凡(Chris Evans)

帥氣的克里斯·伊凡(Chris Evans),在2005年靠著主演的驚奇四超人《霹靂火》打開知名度,深受一堆粉絲的愛載,而現在最廣為人知的肯定就是他2011年起飾演的《美國隊長》,但是,一開始要扮演這位超級英雄可一點都不簡單,克里斯伊凡必須要有壯碩的臂膀、胸肌和分明的腹肌,才能完全飾演美國隊長這個角色,他在拍攝電影期間計畫了一套嚴格的飲食以及魔鬼訓練,伊凡一週花上5天上健身房鍛鍊,在訓練上比較強調於有氧以及重量訓練,飲食方面也較注重蛋白質的攝取。

克里斯·伊凡(Chris Evans) ©JackedGorilla.Com

2 馮·迪索(Vin Diesel)

ㄧ講到肌肉男明星,怎麼可以少了馮迪索呢?在《玩命關頭》系列電影裡,他扮演著大哥的角色,一定要有結實的肌肉才能更襯托出霸氣,相信他的身材一定贏得不少女粉絲的歡心。曾經胖過的馮迪索因為要拍攝電影,他所以他每周花三天的時間來鍛練身材,在他的訓練在單裡,每次訓練部位都分別強調胸、背、下身、二頭肌、三頭肌等部位的肌群,他強壯的手臂、腹肌以及性感的人魚線,讓他登上排行榜的第二寶座。

馮·迪索(Vin Diesel) ©lollipop.sg

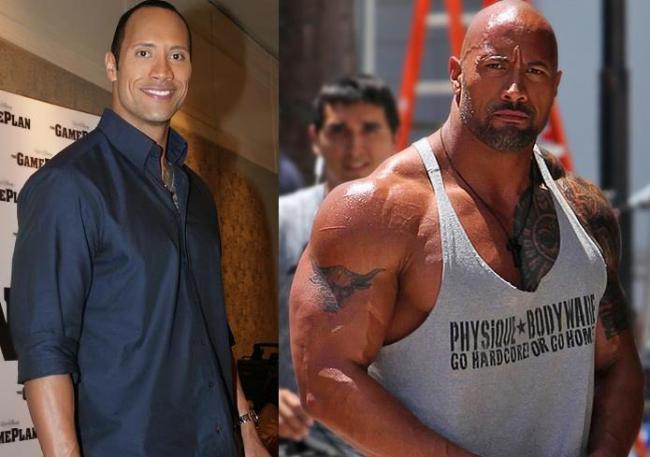

1 巨石強森(Dwayne Johnson)

第一名應該不用小編說了,當然就是這位魔鬼筋肉人巨石強森(Dwayne Johnson),巨石強森本身除了是電影巨星之外,還曾經是一位橄欖球員以及獲得過世界冠軍的摔角手,因為在他拍攝的許多電影裡,多半都是需要飾演健壯的角色,為了詮釋所有角色,他必須努力的鍛練身材。在巨石強森的訓練菜單中,他著重在複合式動作的練習,這些訓練會造成肌肉疼痛,但是對他而言,是更多訓練所帶來的突破象徵。

巨石強森(Dwayne Johnson) ©Getbig.com