10公里的跑步訓練計劃與準備

2016-12-02

10 公里

10 公里賽事需要非常好的耐力,但如果想要參加菁英等級的比賽,還需要有轉換至快速配速的能力。過去只會要求長跑跑者要累積非常高的跑量,最後以一些間歇訓練作結就行了。但現在競爭激烈,頂尖的10 公里跑者甚至馬拉松跑者連1500 公尺的賽事都參加,時代已經不同了。因此想要達到最佳表現,就得要速度、耐力和肌耐力都一起鍛鍊。

耐力訓練

想在10 公里項目中取得好成績,得先好好鍛鍊有氧能力。長距離跑和總跑量對於建立一般耐力基礎很重要。與所有賽事一樣,里程數應循序漸進的增加,基礎期結束時達到最高點。如果是慢縮肌型10 公里跑者,里程數應保持穩定,到了比賽前期和比賽期早期才稍微減少10%左右。但若是快縮肌型10 公里跑者,里程數應較大幅的下降,可高達20%,但仍應維持高跑量。快縮肌型跑者到了賽前調整期才會顯著調降跑量,而慢縮肌型跑者只會稍微減量。至於10 公里菁英跑者的總跑量則差異很大,若是快縮肌型跑者,跑量大約80 ~ 90mpw,慢縮肌型跑者則可高達近130mpw。

長距離跑對10 公里賽事的重要性也比其他距離較短的賽事高。一開始也是先專心拉長距離(可長達14 ~ 20 英里),然後再加入一些「材料」。此後,基礎期甚至到比賽前期早期,要開始進入比賽期,訓練量減量至維持程度前,都應將長距離跑視為附加訓練。到這裡,所有其他賽事在轉變成全面性訓練前不會再加入附加訓練。但10 公里賽事的訓練應持續提升強度,刺激才會非常高,練法是在長距離跑中增加長達30 ~ 40 分鐘的結束前提速跑,配速為穩定至馬拉松配速。此外,也常以長距離的閾值跑來代替長距離跑,閾值跑可拉長至10 ~ 12 英里(16 ~ 19.3 公里),剛開始用穩定配速,再慢慢增快至馬拉松或稍快的配速。最後,可在長跑後加一些交錯跑,取代提速跑或長距離閾值跑。

由於長距離跑的強度較高,因此最好每週循環一次。循環的意思是建立一套輪流的順序,第一週先輕鬆的長跑,第二週是長距離跑加上中等強度的附加訓練,第三週為長距離跑加主要的附加訓練或全面性的長距離閾值跑。順序不一定是每三週輪一次輕鬆跑,而是按照跑者個人狀況和恢復情形做調整。在這樣的課表中,環繞長距離跑的其他訓練也會改變。輕鬆長跑那一週可以完成兩項「困難」的訓練,而高強度長距離跑那一週,最好只安排一項「困難」訓練,其他安排中等強度的訓練即可。以下為範例:

◆ 16 英里輕鬆跑(25.8 公里)

◆ 跑15 英里(24 公里),結束前跑25 分鐘的提速跑

◆ 跑14 英里(22.5 公里),前2 英里熱身,接著10 英里閾值跑,最後2 英里緩和

◆ 16 英里輕鬆跑

長距離跑後加入一段提速跑或長距離閾值跑,可建立有氧支持;長距離交錯訓練也有相同的效果。這些訓練一開始可作為有氧支持的訓練,慢慢增強強度之後就能作為直接耐力支持訓練,最後成為專項耐力訓練。練法是先用馬拉松配速跑「困難」的項目,然後以稍慢一點的配速做恢復跑,隨著訓練進行,慢慢縮短困難的項目並加快配速,先加速至乳酸閾值,最後加速至10 公里配速。達到10 公里配速後,就可以進入專項耐力漸進訓練,增加困難項目的距離,或減少恢復跑的距離。有氧支持訓練應在基礎期後期開始,一直持續到比賽前期。進入比賽前期後,訓練重點應轉向直接支持訓練。

比賽前期的訓練應以乳酸閾值(LT)跑為重點。目標是利用各項比賽的準備349分段的乳酸閾值跑,若是菁英跑者,則乳酸閾值跑的時間可拉長至40 分鐘,其他人可以少5 ~ 10 分鐘。前面提過,交錯跑也能作為直接支持訓練。10 公里跑者在比賽前期即將結束前,跑完乳酸閾值跑後加一些附加訓練會有幫助。可選擇的訓練項目包括坡地或上坡閾值跑、閾值跑中加入加速跑、跑完閾值跑後再跑一段漸速跑,或再加另一段訓練形成綜合訓練。跑完閾值跑後再加一段10 公里配速的短距離跑,有助於過渡至專項訓練。

最後,鍛鍊肌耐力是10 公里訓練邁向成功很重要的一環。可在基礎期進行坡地循環訓練,包括有氧配速跑,並安排許多一般耐力訓練。其他選擇包括跑非常陡的路線、有氧坡地法特雷克變速跑,和上坡閾值跑。比賽前期,可在各種訓練結束後加入坡地反覆跑,讓這些項目更具專項性。最後,距離較短但強度較高的坡地跑可促進高強度速度耐力,接著進行專項綜合訓練,將間歇跑分為短距離至中距離坡地跑,配速10 公里,便可操到專項肌耐力。

鍛鍊肌耐力是10 公里訓練邁向成功很重要的一環

速度訓練

大多數10 公里跑者是出於生物力學和神經的因素而鍛鍊一般速度。神經方面的因素就是為什麼10 公里跑者在基礎期仍需要每週練一次坡地短跑。坡地短跑可增加肌纖維儲備量,增強力量生成,並預防身體受傷。與較短距離的比賽不同,有些10 公里跑者不需要練到平地短跑;目標反而應設定為增加訓練次數。當所有累積的跑量讓身體產生緩慢/有氧適應時,坡地短跑對於維持速度就非常重要,因為短跑有助於與之抗衡。

此外,在基礎期一定要建立好的跑步力學,且要能用較快配速跑但不會感到太辛苦。當累積了很高的跑量,跑者很容易就變得疲軟無力,肌肉反應變差,施力不當。為了不要發生這樣的狀況,基礎期應進行加速跑、快步跑、有氧間歇跑和節奏訓練這類輕鬆的項目。一開始先在長跑後加一些快步跑和加速跑,再慢慢在整週的課如何訓練。

表中加入輕鬆的有氧間歇跑。這些間歇訓練可以是1 英里至5 公里配速跑100 ~ 400 公尺間歇跑;還要安排大量的恢復跑,而因為目標是要能用較快的配速跑,同時跑得輕快且控制得宜,因此訓練強度不用太強。

比賽前期則應安排有氧間歇,並延續其他這樣的練法。有氧間歇可以再分支,形成完整的5 公里配速訓練。如果想在菜單中安排直接支持(5 公里配速)訓練,可以利用訓練頭幾週的5 公里專項耐力訓練;另一個方法是運用綜合和混合訓練,我在前面有提過。

到了比賽期,5 公里配速訓練應與專項10 公里訓練並用,以產生專項速度耐力。可選擇的練法包括混合與綜合訓練,或坡地反覆跑。

專項訓練

10 公里的專項耐力訓練始於比賽前期,基礎期時會先以加速跑、提速跑和漸速跑打好基礎,之後才慢慢增加強度。任何推展專項耐力的訓練都可以使用;通常會用比10 公里配速稍快的速度跑5 ~ 6 公里的利迪雅德式計時跑,結束專項耐力訓練。在10 公里比賽前兩週,用比10 公里配速稍快的速度跑5 公里路跑即可輕易達成。如果是菁英跑者,透過交錯跑可將MaxLASS(乳酸穩定強度)拉到約10 公里配速,強化跑者快速完賽的能力。

鍛鍊專項速度耐力時,應一併進行專項訓練與5 公里配速訓練。再次強調,要怎麼練完全自由發揮。有個方法是用間歇跑鍛鍊完賽能力,例如跑1600 公尺的間歇跑,前800 公尺用10 公里配速跑,後800 公尺用5 公里配速跑,效果很不錯。另外,訓練重點放在以較快的3 公里~ 5 公里配速完賽的階梯式綜合訓練,也有同樣的效果。最後,混合訓練也是很好的選擇;練法是用10 公里配速跑較長的區段,較短的區段一開始先用5 公里配速跑,隨訓練進行慢慢加快速度,或用坡地反覆跑代替快速跑那段的訓練。有幾個混合訓練的例子可供參考,

例如5 公里配速跑1600 公尺、2×300 公尺,3 公里配速跑1200 公尺、400 公尺,1 英里配速跑1000 公尺、2×200 公尺;長距離區段跑完後休息3 ~ 4 分鐘,短距離區段跑完後休息1 ~ 2 分鐘。

維持

長距離跑可用來維持一般耐力,但比賽前期全程都要保持高跑量才能達到維持的效果,偶爾可以附加一些強度適中的其他訓練。此外,還應在一般耐力訓練外加練距離較短的馬拉松配速跑或漸速跑,每2 ~ 4 週練一次。還要練閾值跑或一些混合的綜合或漸速跑,

以維持直接與有氧支持訓練成果。

由於耐力訓練的訓練量高,因此大多數10 公里跑者應經常練坡地短跑,因其為訓練期間唯一的極快速刺激。因此,應每7 ~14 天就練一次坡地短跑或類似項目。專項耐力則可透過基礎期或賽前調整期的輕鬆間歇跑和法特雷克變速跑來維持。

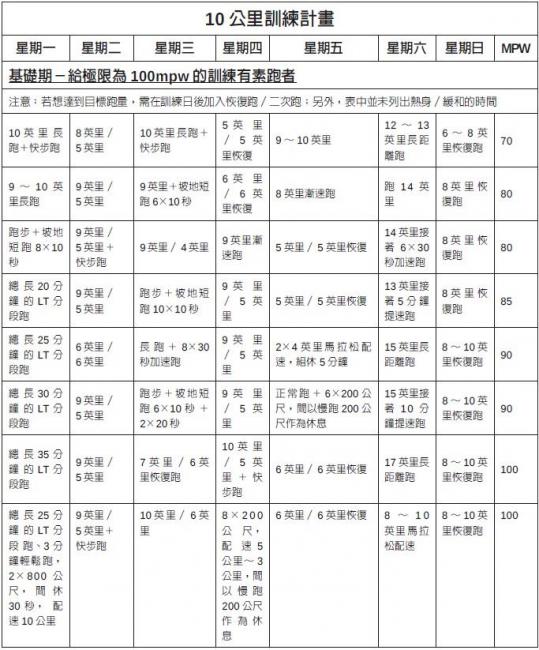

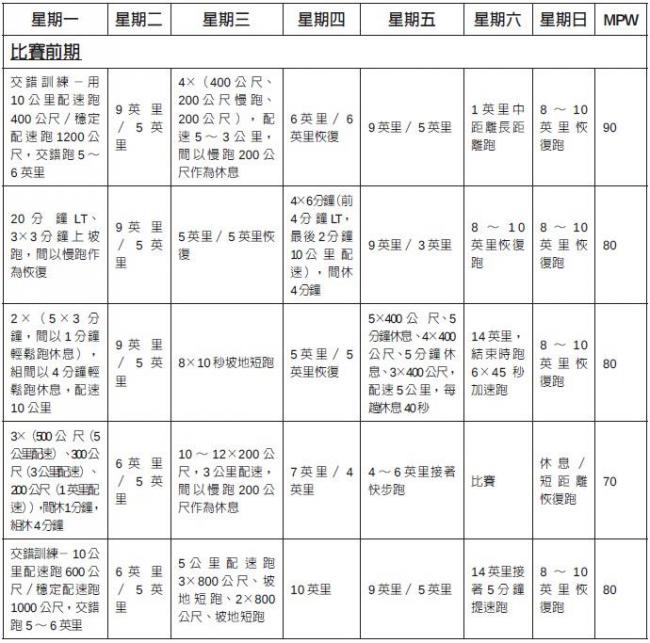

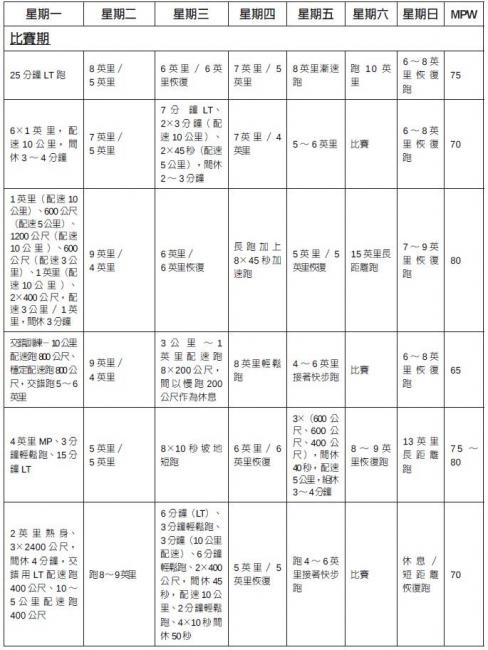

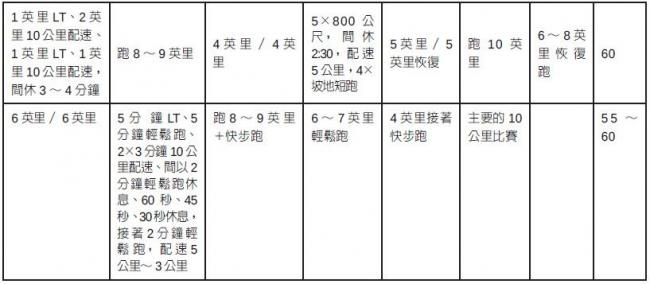

各項訓練範例,該如何訓練?

書籍資訊

◎本文摘自晨星出版,史蒂芬‧麥格尼斯 著作《跑步的科學與實務》一書。如何探索極限,透過訓練達到最佳表現。

從高水準運動員和成功教練視角,結合作者多年跑步經驗及研究,告訴你是什麼限制跑步!

書籍資訊 請點此

◎本文摘自晨星出版,史蒂芬‧麥格尼斯 著作《跑步的科學與實務》一書。如何探索極限,透過訓練達到最佳表現。

從高水準運動員和成功教練視角,結合作者多年跑步經驗及研究,告訴你是什麼限制跑步!

書籍資訊 請點此

運動星球

鐵人三項賽前賽後的飲食秘訣

2017-07-03

營養對於想要成為一名完全健康的鐵人三項選手來說是相當重要的,特別是在比賽當天,為了避免腸胃以及其他突發狀況等問題,營養的補充尤為重要。根據美國營養專家和鐵人三教練Krista Austin建議,想要在比賽日當天有一個完美的表現關鍵即是:不要在比賽當天嘗試任何新鮮事物。

©220triathlon.com

比賽前一天

下午5點:吃一些低纖維的食物;像麵條或是攝入一些含低脂肉的番茄醬以及白麵包等。低脂肪的米飯和瘦肉也是不錯的選擇以及喝一些電解質飲料。

為什麼:Austin說:「含碳水化合物較多的食物能夠幫助身體儲存能量,而上述這些食物也能避免血糖生成指數變高。」

以下是5個賽前飲食重點:

1. 如果可能的話,建議在比賽開始前的12個小時內吃晚餐。

2.將碳水化合物(米飯,意大利面,麵包,蔬菜)作為晚餐的焦點,但不要吃得過多。

3. 避免嘗試不熟悉的食物。

4.每次比賽前選擇同一類型的食物,有助於減輕比賽帶來的焦慮。

5.不要喝太多的水(或其他飲料),否則容易在半夜時因頻繁進洗手間而失眠。

比賽當天

上午5點:簡單的早餐;豆漿或稀飯都可,西方選手習慣吃百吉餅,花生醬或是咖啡。

為什麼: 富含碳水化合物的食物,有助於身體重新儲存肝醣原。如果喜歡喝咖啡的話,咖啡因有助於提升身體的耐力性。

上午6點-7點:喝一些運動飲料

為什麼: 「在比賽前一小時內補充碳水化合物可以幫助維持穩定的血糖水平,並提升表現。」Austin說。

上午7點-8點半:比賽即將開始,需要補充30-60克的碳水化合物。同時還需要補充鈉元素。

為什麼:超過60分鐘的比賽,碳水化合物能夠延緩肌糖原的消耗,從而提升表現。

比賽後

9點到10點:補充每公斤的1克碳水化合物(假設你的體重是68KG,就補充68g的碳水化合物)同時還要補充6-20克的蛋白質。其中蛋白質和能量恢復飲料,三明治,酸奶,穀物,奶酪和餅乾都是不錯的選擇。

為什麼:比賽之後立即補充碳水化合物,能夠有助於身體儲存肌糖原,降低發炎的機率。而蛋白質則有助於身體吸收碳水化合物,修復過度使用的肌肉。

上午11點:休息過後,再吃一些碳水化合物佔比達到50-55%的恢復食品,其餘需要攝入的是瘦蛋白和健康脂肪;像香蕉與堅果,希臘酸奶,水果和麥片或雞蛋和全麥麵包都是不錯的選擇。

為什麼: 每兩到三個小時補充一次,有助於血糖水平的穩定,這不僅有利於恢復,而且對維持新陳代謝,優化身體組成和整體的健康也很重要。。

下午1點:辣椒,烤土豆,沙拉和水果。

為什麼:紅辣椒和肉類以及大豆一起食用,含有豐富的蛋白質和纖維,有助於降低血糖反應。纖維和蛋白質的含量也能讓你感覺充足的飽感。

下午4點:與上午11點的補充類似,吃一些碳水化合物佔比達到50-55%的恢復食品。

為什麼:持續幫助恢復和維持新陳代謝。

晚上7點:瘦肉、烤蔬菜、玉米和水果;水果、冰沙甜點

為什麼:由於接近就寢時間,新陳代謝也跟著減慢,所以補充含有蛋白質的瘦肉以及有豐富纖維的烤蔬菜和水果中有助於降低血糖反應,這些食物有助於身體恢復,快速儲存能量。

責任編輯/瀅瀅

運動星球

美大隻佬減重近50公斤,還贏得馬拉松冠軍

2016-11-13

當瓊·奧崔 (Jon Autrey) 2015年12月5日在賽後談到他以2小時38分23秒於聖裘德孟菲斯馬拉松 (St. Jude Memphis Marathon) 奪冠時,他聽起來像一個經驗豐富的選手。他說他採取了保守的跑法、平均配速,並適當地補充水分。令人難以想像的是,這位身形俐落的跑者曾經是一位美式足球後衛,而且體重曾達125公斤。

據Runner’s World網站報導,來自田納西州孟菲斯的奧崔在2015年12月5日贏得了聖裘德孟菲斯馬拉松的冠軍,這是這位32歲債券交易員的第10場超過26英里距離的全馬賽事,其中有兩場是超過50K的超馬賽,他也連續參加過三次波士頓馬拉松。

Jon Autrey 贏得2015 St. Jude Memphis Marathon 冠軍。 ©MARATHONFOTO

但奧崔並不總是跑得很快。事實上,在12年前,他只繞著一個足球場的長度跑,而且當時他的體重是275磅 (125公斤)。

現在,雖然身高192公分的他已經減去了46公斤的體重,他仍然無法相信他會成為一個認真的跑者。

「我總是不認為自己是一個跑者,」他說。「我認為自己是一個因為想要減肥,然後才開始喜歡跑步的人。」

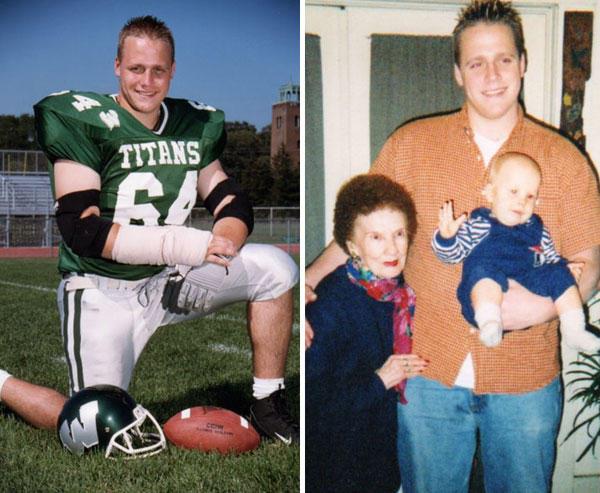

憑藉堅實的肌肉和爆發力,美式足球總是奧崔比較擅長的運動。他高中時代在伊利諾伊州都在玩美式足球,並慢慢開始接受他自己成為一個大傢伙的事實。

「我的朋友叫我『肥胖傑克』,」他說。「我當時重達125公斤,不過由於我是後衛,所以這不是一個大問題。這只是我的暱稱。」

他在就讀位於伊利諾伊州布魯明頓的伊利諾衛斯理大學時,加入學校被國家大學體育協會 (NCAA) 劃為第三級別(D3)的美式足球隊,但由於在他的大一這年不斷地受傷,讓他對於自己的健康狀況有了不同的思考。

「自從我坐了冷板凳之後,我已經減去了一些體重,因為我並未吃得像一個正常的校隊後衛所應該攝取的數千卡路里的飲食,」他說。「而且我感覺很好。我想知道,如果一直把這種壓力放在我身上是不是值得。」

JON AUTREY 在高中時曾是一個重達125公斤的大胖子。 ©JON AUTREY