物理治療師精選每日15分鐘的15個最佳運動

2017-09-29

身體的痠痛經常是由於姿勢不正確所造成,而我們生活的起住坐臥,都由各種姿勢所構成。透過一日生活時間軸以及固定的運動,隨時隨地提醒自己,建立良好習慣,維持正確的姿勢,徹底遠離痠痛的危害!

物理治療師精選每日15分鐘的15個最佳運動!

1 腹式呼吸練習

1. 身體躺平,一手按著肚子,想像肚子是一個氣囊。

2. 輕鬆且緩慢地深吸一口氣,肚子如氣囊般鼓起。

3. 慢慢吐氣,很輕鬆不用力,盡量吐乾淨,肚子慢慢消氣。如此反

覆多次。

4. 呼吸過程中,肚臍上方的肌肉應保持柔軟,如果肌肉很硬,表示

呼吸方式錯誤,此時叫出的是腹直肌而不是腹橫肌。

2 枕骨下肌群伸展

1. 身體靠牆站立,保持頸部正直,不可彎曲。

2. 下巴輕輕往下點,如同點頭動作,不可用力頂牆,

感覺後頸微緊即可。

3 胸椎和肋骨活動度伸展

1. 準備一張靠背椅,椅背高度不超過運動者坐下時的肩胛骨。

2. 坐下後,右手手臂扶靠椅背,側轉身體向右,左手扶住右膝,以幫助旋轉。

3. 維持側身約15~30秒,回到本位,再轉向左側,如此反覆來回。

4. 側轉身時,感覺身體的動作,盡量把胸廓、肋骨拉開。收小腹,不要突出。

4 胸大肌、胸小肌伸展

1. 找一處平整牆面,手臂呈90度靠上,停約15~30秒。注意只有手臂上舉,保持身體其他肌肉不受影響。

2. 為避免肋骨翻出,側胸上提,另一手可以稍微扶著肋骨下方,將它收攏再伸展。

3. 如果將手再抬高一點,就達成胸小肌伸展。

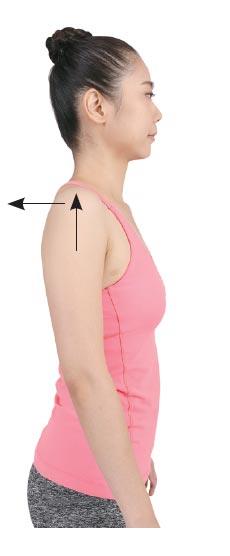

5 上斜方肌穩定訓練

1. 在椅子上坐直,保持姿勢端正,單手按住肩膀。

2. 肩膀向上微聳,輕輕後壓,動作極輕微,是意念對肉體的控制,用以訓練喚出斜方肌,並鬆開胸大肌、胸小肌和提肩胛肌。

3. 身體保持正直,頭部向前輕點,微收下巴,但頸部維持不動。後腦勺有些微緊繃感,同樣是意念對身體的控制。

4. 運動過程中,以手觸摸確認頸部兩側的胸大肌、胸小肌和提肩胛肌沒有出力。每次動作10~15秒,一天可做5~10次。

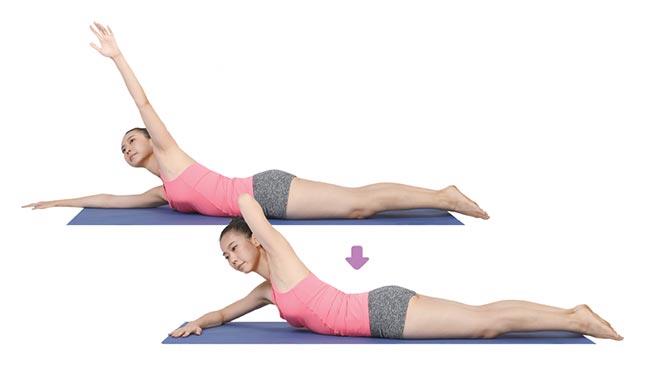

6 背部下斜方肌訓練

1. 俯臥在地,雙手平放於板上,貼於耳朵兩側,成為V字型。

2. 一手伸朝後上方抬起,維持10~15秒,重複10次,換手練習。

3. 如果手部抬起時會感覺疼痛,可從肩膀往後抬起。

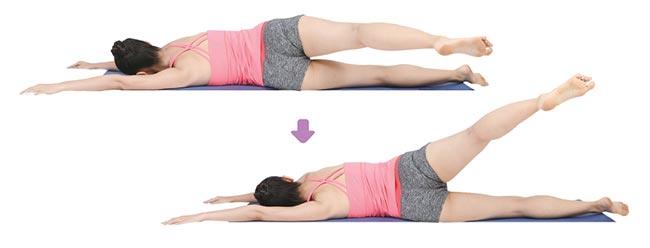

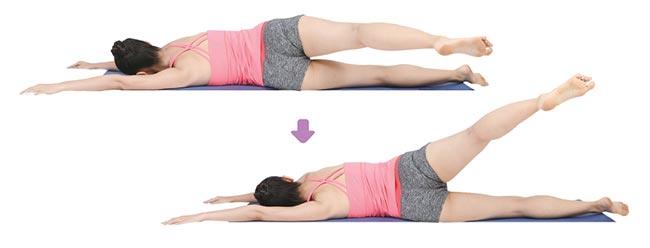

7 臀中肌訓練

1. 身體俯臥,收腹。

2. 一腳外展後踩,腳尖外翻,帶引身體自然翻起。

3. 保持動作約10~15秒,每日約10次。

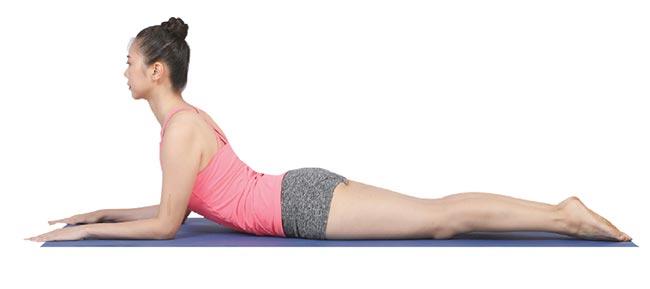

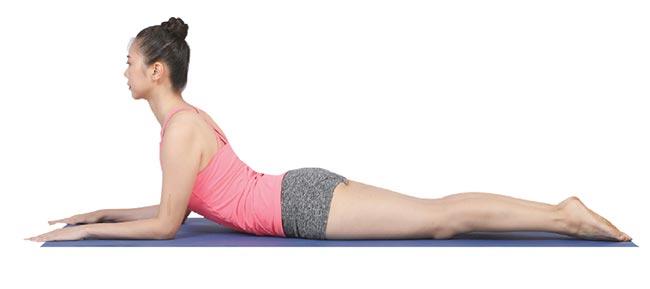

8 人面獅身式伸展

1. 俯趴在地,雙腿緊貼地板。

2. 腹部貼地,手肘撐地,從胸椎第四、五節處挺起上身,微收下巴。

3. 前臂貼地,兩臂保持平行,肩膀不聳起,保持開胸。每次伸展動作約15~30秒,一天5~10次。

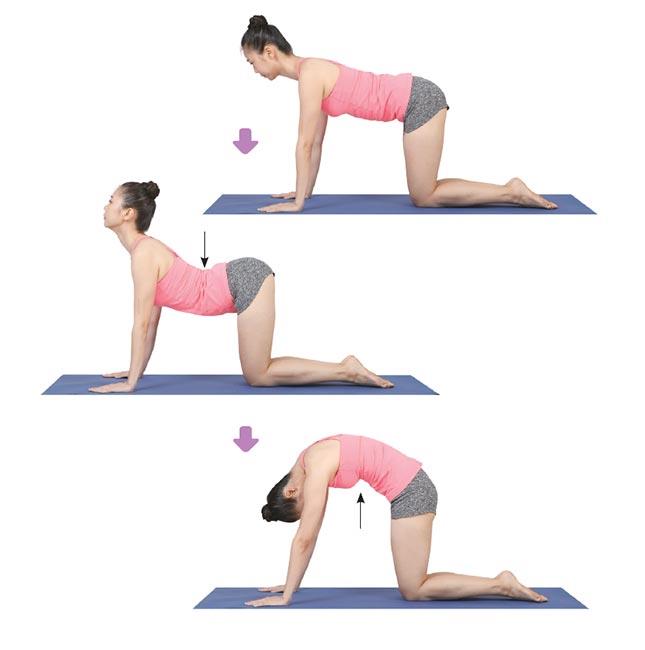

9 瑜伽貓牛式訓練

1. 採四足跪姿,膝蓋打開,與臀部同寬,

2. 手臂伸直撐地,吸氣時微抬頭看天花板,背部反弓下沉,停留約15~30秒。

3. 吐氣時背部向上拱起,腹部向內縮起,頭往下看,停留約15~30秒,然後放鬆。

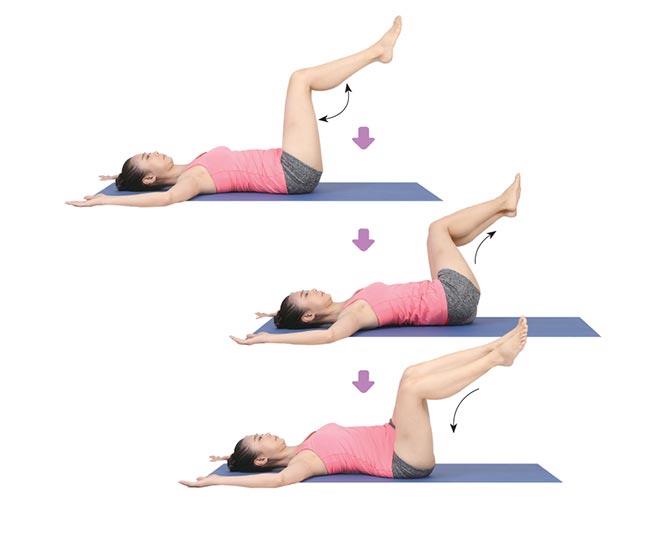

10 腹部肌群訓練

1. 仰躺在地,手平放兩側。

2. 雙腳併攏,抬起小腿與地板平行。

3. 單腳尖往下點地後再舉起,來回反覆各10次。

4. 手往兩側展開,伸展胸部肌肉。注意保持上身穩定不動。

5. 雙腳併攏,抬起小腿與地板平行。雙膝向右側倒,膝蓋不碰地,維持15~30秒。反方向重複動作,左右各做10次,訓練腹外斜肌。

11 全身性伸展

1. 以右側躺地,左腿膝蓋彎曲成直角。

2. 右手扶著膝蓋使之固定。

3. 右腳後折,以左手向後抓住腳踝,伸展股四頭肌。

4. 保持動作約15~30秒,換邊伸展。

5. 完成動作後,放開雙手,伸直上舉。腿部緩慢展開,伸直膝關節,並伸展胸部與腿後肌群。

12 下肢與坐骨神經伸展

1. 於牆角單腳靠牆上,一腿伸直,保持腰部穩定不動。

2. 或可用彈力帶扣住腳掌作為輔助,維持腿與身體的角度。注意力道不可過重,腿部只要感覺稍緊繃即可,切不可過度伸展拉伸。

3. 保持動作30~60秒後換腳。每天做10次。

13 軀幹穩定訓練

1. 採四足跪姿跪在地板上,腰部保持平衡,微微往後蹲坐,停留約10秒,反覆10次。

2. 回到四足跪姿,單腳可往後抬,另一邊的手朝前伸直做超人式,姿勢緩慢停留10秒,重覆10次練習。

3. 再退回到四足跪姿位置,左腳往側後邊抬起,打開左邊髖關節,停留10秒後再回到原位,反覆做10次後再換腿伸展。

14 腿後肌伸展訓練

1. 臀部坐於椅子的邊緣,不靠背,雙手稍息,挺胸,腰部打直。

2. 單腿伸直,腳踝蹠屈,腳尖平貼於地,伸展後腿肌。

3. 動作保持30~60秒,換腿練習。

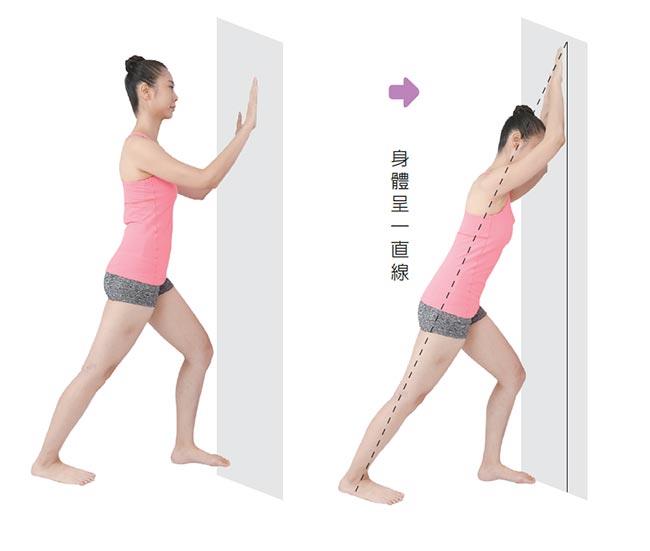

15 小腿伸展

1. 雙手扶牆,雙腳呈跨步狀。

2. 前腿膝蓋彎曲,後腿伸直。當姿勢正確時,從背後觀看,腳跟、腳尖與膝蓋對齊,彷彿連成一線。

3. 每次伸展約30~60秒,之後換腿。一組2次,每日做1~2組。

書籍資訊

◎圖文摘自商周出版,向志超 著作《人不必活得腰痠背痛:痠痛檢測、按摩、伸展、運動保健全書》一書。

【全書特點】

〔特點1〕:10分鐘檢測量表,全面自我檢查,找出痠痛癥結

如果你已經覺得疼痛,透過量表,可以找出疼痛真正發生的部位,判斷原因;如果你還不覺得疼痛,透過量表,檢測出藏在「不痛」底下,軀體真正的健康指數!

〔特點2〕:全方位解析全身六大部位痠痛成因、按摩緩解、伸展保健方法

做完全身測量後,可以判斷身體的哪些部位是「災區」,透過肌肉與關節的反應,解析疼痛的成因,並可以藉由按摩、按壓穴道、簡易運動等方式,減輕疼痛,矯正受傷受損的部位,讓身體恢復健康。

〔特點3〕:慢跑、單車、瑜珈、健身房等全民運動傷害全預防

針對近年來流行的慢跑、單車、球類運動、瑜珈及以鍛鍊肌肉為主的健身房運動愛好者們,詳細說明正確的運動概念、常見的運動傷害及運動前後一定要進行的伸展,也提醒消費者如何購買適當的運動用品,怎樣正確使用,避免花了大錢反而傷身。

〔特點4〕:透過一日時間軸,保持正確姿勢,打造無痛家居

從6:00到24:00,全面解析一天從早到晚,從起床到入睡,正常生活中行、住、坐、臥各種情況下的每一種姿勢,確保你的身體永遠保持在對的狀態。

配合日常生活中的各種需求,同時提供讀者購買桌椅、床墊、枕頭、沙發等家居工作日用品的選擇標準,找到真正適合你健康生活的家具,打造無痛家居。

〔特點5〕:10分鐘輕鬆伸展,適合全家大小隨時隨地都能鍛鍊的「不痛健康法」

整合多年行醫經驗,精選10項適合在10分鐘內完成的伸展運動,讓你能快速舒展全身,有效放鬆,鍛鍊肌肉支撐度,確保身體每一個部位的活動度,有效保護身體,遠離痠痛。

•更多商周出版《人不必活得腰痠背痛:痠痛檢測、按摩、伸展、運動保健全書》資訊 請點此

◎圖文摘自商周出版,向志超 著作《人不必活得腰痠背痛:痠痛檢測、按摩、伸展、運動保健全書》一書。

【全書特點】

〔特點1〕:10分鐘檢測量表,全面自我檢查,找出痠痛癥結

如果你已經覺得疼痛,透過量表,可以找出疼痛真正發生的部位,判斷原因;如果你還不覺得疼痛,透過量表,檢測出藏在「不痛」底下,軀體真正的健康指數!

〔特點2〕:全方位解析全身六大部位痠痛成因、按摩緩解、伸展保健方法

做完全身測量後,可以判斷身體的哪些部位是「災區」,透過肌肉與關節的反應,解析疼痛的成因,並可以藉由按摩、按壓穴道、簡易運動等方式,減輕疼痛,矯正受傷受損的部位,讓身體恢復健康。

〔特點3〕:慢跑、單車、瑜珈、健身房等全民運動傷害全預防

針對近年來流行的慢跑、單車、球類運動、瑜珈及以鍛鍊肌肉為主的健身房運動愛好者們,詳細說明正確的運動概念、常見的運動傷害及運動前後一定要進行的伸展,也提醒消費者如何購買適當的運動用品,怎樣正確使用,避免花了大錢反而傷身。

〔特點4〕:透過一日時間軸,保持正確姿勢,打造無痛家居

從6:00到24:00,全面解析一天從早到晚,從起床到入睡,正常生活中行、住、坐、臥各種情況下的每一種姿勢,確保你的身體永遠保持在對的狀態。

配合日常生活中的各種需求,同時提供讀者購買桌椅、床墊、枕頭、沙發等家居工作日用品的選擇標準,找到真正適合你健康生活的家具,打造無痛家居。

〔特點5〕:10分鐘輕鬆伸展,適合全家大小隨時隨地都能鍛鍊的「不痛健康法」

整合多年行醫經驗,精選10項適合在10分鐘內完成的伸展運動,讓你能快速舒展全身,有效放鬆,鍛鍊肌肉支撐度,確保身體每一個部位的活動度,有效保護身體,遠離痠痛。

•更多商周出版《人不必活得腰痠背痛:痠痛檢測、按摩、伸展、運動保健全書》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

《運動星球》徵稿,針對運動產業、訓練教學、應用資訊、健康話題等議題,需要您的獨特觀點,歡迎專業人士來稿共同交流。投稿請寄service@sportsplanetmag.com,文長至少800字,圖片請標註來源,並請附上個人100字內簡介,文章若採用將由編輯潤飾,標題及圖片如需修改將事先與您連絡討論。

運動星球

運動表現與蛋白質的重要關係

2020-01-09

蛋白質對於運動的重要性,以及是否需要額外蛋白質的問題,從以前就一直存在討論的問題,同時至今仍是體育科學家、教練和運動員們最熱門的討論話題之一。蛋白質長期以來一直與力量有關聯,因為作為肌肉的主要組成部分,增加蛋白質攝取量會增加肌肉的大小和力量以及運動表現其實都是相當有關係的。

運動表現與蛋白質的重要關係 ©bbc.com

為什麼人體需要蛋白質?

蛋白質是構成體內每個細胞和組織(包括肌 肉組織、內部器官、肌腱、皮膚、頭髮和指甲) 結構的一部分。平均而言,它約佔你身體總體的20%。蛋白質是新組織的生長和形成、組織修復 和調節許多代謝途徑所必需的,還可以用作產生 能量的燃料。它也被用來製造幾乎所有的人體酶以及各種激素(例如腎上腺素和胰島素)和神經傳遞物質,然而蛋白質維持組織中最佳的液體平衡, 將營養物質送進與進出細胞,運送氧氣和調節血液凝結作用。

©mynetdiary.com

蛋白質和胺基酸

胺基酸是生物學上重要的有機化合物,由胺基(-NH2)和羧基(-COOH)的官能團,以及連到每一個胺基酸的側鏈組成;而胺基酸也是構成蛋白質的基本單位,它賦予蛋白質特定的分子結構形態,使其分子具有生化活性,包括催化新陳代謝的酶又稱「酵素」。 在人體內的蛋白質是由20個胺基酸所構成,其中9個為必需氨基酸(EAAs)和11個非必需氨基酸(NEAAs)組成;然而,由於EAAs不能由身體生產必須來自我們吃的食物所獲得,從我們的飲食中獲得的必需氨基酸包括纈胺酸(Valine)、甲硫胺酸(Methionine)、亮胺酸(Leucine)、異亮胺酸(Iso-leucine)、蘇胺酸(Threonine)、賴胺酸(Lysine)、色胺酸(Tryptophan)和苯丙胺酸(Phenylalanine);而兒童發育時還需要額外的必要胺基酸為組胺酸(Histidine),經過長時間的研究發現,它也是成年人不可或缺的必要胺基酸之一。

運動對我的蛋白質需求有何影響?

大量有關耐力和重量運動的研究所顯示,目前建議的每日蛋白質攝取量為0.75克/公斤,然而並不足以滿足有規律運動的人之需求(ACSM/AND/DC,2016;國際奧林匹克委員會,2011;Phillips & Van Loon, 2011)。人體必須補充額外的蛋白質才能支應運動過程中和運動後所增加的蛋白質分解,並促進修復和生長。然而在運動時,會觸發一種酶的活性,這種酶會氧化肌肉中的關鍵胺基酸,然後將其用作燃料來源。當運動強度越大以及運動時間越長,更多的蛋白質就會被分解為燃料。此外,確切的蛋白質需求取決於訓練的類型,強度和持續時間。

在運動過程中能減少蛋白質的分解嗎?

當肌肉糖原儲存量低時,蛋白質分解的數量會增加。因此,在持續超過1小時的高強度運動中,蛋白質可以為你的能量需求做出重要貢獻( 高達15% )。所以,顯然在肌肉糖原含量較高的 情況下開始訓練是有好處的,這樣可以減少蛋白質在訓練過程的任何時刻被當做能量需求的貢獻來源。如果你正在進行減重/減脂計畫,請確保不要大幅度減少碳水化合物,否則當蛋白質被用作能量來源就無法用於組織生長。為了最大程度地減少肌肉損失,在減少碳水化合物的比例與減少熱量的比例的方面請設為正比。

©ig60.com

請注意,攝取多於需求量的蛋白質對健康或表現性能並沒有好處。一旦攝取量已達需求量,多餘的其他蛋白質並不會轉化為肌肉,也不會進一步增加肌肉的大小、力量或耐力。

資料來源/Mens fitness、《運動營養完全指南》

責任編輯/妞妞

運動星球

親子遊戲創意多 處處都是全家的遊樂園

2017-07-05

遊戲,是孩子與你的互動中最初始、最簡單也最有趣的方式。透過簡單的道具設計屬於一家人的創意遊戲,在大人的指導及參與下,不但減少安全疑慮,戶外或室內運動或遊戲時,到處都變成屬於你的,我的,全家的遊樂園。

周末假日需要安排親子活動,而一到公園的兒童遊戲區人總是太多,或是總想替孩子再找些新玩意呢?或者,有沒有快跟不上孩子體力,或出門一整天大部分的時間都花在交通上的感慨呢?透過道具創造一些遊戲,希望大家透過以下幾個趣味的親子體適能遊戲,讓全家人玩興大發。你只需要準備一些披肩、瑜珈球、彈力帶、呼拉圈以及幾張紙,就能讓大人小孩玩上一整天!

只要用一點巧思,加上大人的引導,處處都是全家的遊樂園。 拍攝提供/貝恩親子教室

媽媽出門總是不忘帶件披肩,除了防風禦寒,還可以拿來做一些遊戲!披肩材質以輕軟為主,針對大人與小孩的需求,可以準備幾條大小尺寸的披肩或絲巾,讓大人小孩都能玩到。

媽媽出門總是不忘帶件披肩,除了防風禦寒,還可以拿來做一些遊戲!披肩材質以輕軟為主,針對大人與小孩的需求,可以準備幾條大小尺寸的披肩或絲巾,讓大人小孩都能玩到。

1 超人起飛,搶救媽媽

小朋友都很愛扮超人,不管是床單或披肩,只要披上身就可以變身維護世界和平。在這個遊戲中,以披肩兩端往長邊1/3處打結的方式製造兩個手臂可以穿過的洞,讓披肩可以穿在身上,小朋友跑動起來就可以隨風飛揚。這時候,可以設計媽媽被外星人綁架的橋段,讓小朋友一起去拯救被綁在樹邊的媽媽。

穿上披肩,小朋友就可以扮演超人。 拍攝提供/貝恩親子教室

搶救被外星人綁架的媽媽 拍攝提供/貝恩親子教室

2 布巾拋接球

準備一條大尺寸的輕柔披肩與一顆輕型的瑜珈球,若是有點重量的足球或皮球可能比較不易被彈飛。兩位小朋友分立於披肩窄端兩邊,將球置於披肩上,小朋友同心協力將瑜珈球揮上空中並接住。此遊戲可訓練孩子的上肢肌力、身體協調性與專注力,大家一起玩,可以培養默契,訓練眼、耳、身體的靈活度。

布巾拋接球 拍攝提供/貝恩親子教室

外出野餐,帶一把大傘可以用來遮陽蔽雨,還是相當好用的遊戲道具,帶一把到公園來,一定用得上!

外出野餐,帶一把大傘可以用來遮陽蔽雨,還是相當好用的遊戲道具,帶一把到公園來,一定用得上!

大樹不能倒接力遊戲

一個人拿著雨傘,一放開雨傘,下一棒就要快跑去接住,循環進行。如果有登山杖或長棍子更佳。

大樹不能倒接力遊戲 拍攝提供/貝恩親子教室

小朋友都很喜歡玩剪刀石頭布,誰贏誰前進的遊戲。如果家中有呼拉圈那很好,帶到公園變個花樣吧。

小朋友都很喜歡玩剪刀石頭布,誰贏誰前進的遊戲。如果家中有呼拉圈那很好,帶到公園變個花樣吧。

呼拉圈猜拳前進遊戲

1) 劃定一段距離,設定目的地。

2) 以剪刀石頭布猜拳決定誰可以前進。

3) 每前進一步之前要先把呼拉圈往前拋,再從原地躍入呼拉圈裡。

4) 拋的太遠以致跳不進的人,便給予輸方一次機會。

5) 遊戲以達陣為目標。

呼拉圈猜拳前進遊戲 (1)猜拳決定誰可以前進 拍攝提供/貝恩親子教室

呼拉圈猜拳前進遊戲 (2)贏的人拋出呼拉圈 拍攝提供/貝恩親子教室

呼拉圈猜拳前進遊戲 (3)跳進呼拉圈中 拍攝提供/貝恩親子教室

你可能從來沒想過一張紙也能這麼好玩。只要將紙垂直置於手掌前,開始往前奔跑,你會發現這張紙居然不會掉落,只要是小朋友一玩到這個遊戲,都會玩到樂此不疲呢!

你可能從來沒想過一張紙也能這麼好玩。只要將紙垂直置於手掌前,開始往前奔跑,你會發現這張紙居然不會掉落,只要是小朋友一玩到這個遊戲,都會玩到樂此不疲呢!

用手掌推著一張紙前進 拍攝提供/貝恩親子教室

以上就是幾個簡單又有趣的戶外親子體適能遊戲,您可以參考我們所提供的一些玩法,或者也可以設計您喜愛的遊戲方式,只要有個活動空間,隨時隨地都可以變成全家的遊樂園!

責任編輯、攝影/Oliver Wu