運動星球

刷牙也能練肌力! 6個助高齡者遠離肌少症的生活動作

2022-05-24

高齡者想要享受退休後的樂齡生活、保持老當益壯的秘訣是養成運動的好習慣,搭配健康飲食與良好的生活型態,才能遠離疾病。國民健康署吳昭軍署長表示,在 COVID-19 新冠肺炎疫情下,要預防長輩因運動頻率減少等原因而導致肌少症的發生,國健署提供 6 個生活化動作,讓高齡者從起床開始,將運動融入日常生活,遠離肌少症。

刷牙也能練肌力! 6個助高齡者遠離肌少症的生活動作 ©seniorsmatter.com

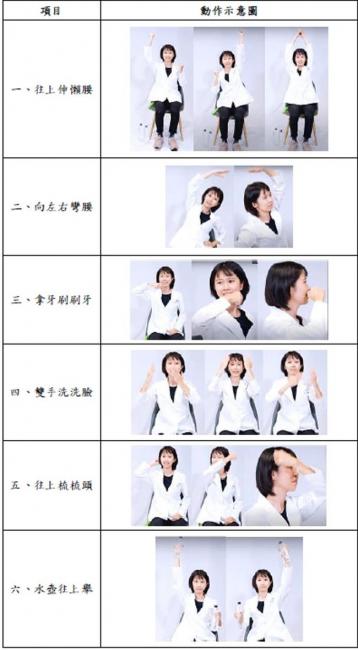

長者日常 6 動作

6 個動作包括:「向上伸、左右彎、刷刷牙、洗洗臉、梳梳頭、舉高高」,鼓勵長者將日常起居的活動,融入在居家運動的一環。

動作1. 往上伸懶腰:早起最重要的一個動作,舒展上肢筋骨,作為起始動作;雙手上舉時大拇指朝上,手往上舉避免肩關節夾擠。

動作2. 向左右彎腰:一手高舉過頭向對側彎,分別向左邊及右邊彎腰,伸展腰部,預防腰痠背痛。

動作3. 拿牙刷刷牙:刷牙動作以訓練維持日常生活功能,口腔保持清潔,避免手部關節攣縮。

動作4. 雙手洗洗臉:洗臉動作以訓練前臂及肩膀運動,延緩肩關節老化。

動作5. 往上梳梳頭:梳頭動作可增進肩膀活動度,還能舒緩肩頸痠痛。

動作6. 水壺往上舉:水壺如啞鈴一般,雙手各拿一瓶水壺上舉,可訓練三角肌、 斜方肌、肱三頭肌。

長者日常 6 動作

運動+飲食 肌少症快跑

國民健康署提醒,防疫期間不論在室內或室外運動,都要記得維持個人防護、保持社交距離、適時配戴口罩、勤洗手,建立良好的衛生安全習慣。

除了上面介紹的 6 個動作之外,為維護長者日常生活功能,看似平常的洗碗、洗衣或掃地等家務,都是增加身體活動的選擇之一,只要適度增加動作的幅度、力道及時間,不但可以協助肌力提升,還可以降低長者衰弱風險,搭配均衡飲食(尤其蛋白質的補充)及充足的睡眠等,減少肌少症的發生。

資料來源/衛生福利部國民健康署

責任編輯/Dama

運動星球

時常癱在沙發上看電視?小心你再也很難站立!

2020-07-30

你是經常窩在沙發上看電視,或是追劇嗎?因此成為沙發馬鈴薯的一族的你以為躺在沙發椅上很舒服?其實它正在慢慢傷害你的身體。根據許多醫師提醒,這樣時常躺攤在沙發上的人,會傷害你的骨頭、肌肉、脊椎,甚至是神經,都會導致你全身又痠又痛又麻。

時常癱在沙發上看電視?小心你再也很難站立! ©123rf.com

時常癱在沙發上容易造成椎間盤突出

一般家庭中擺放的沙發椅大都偏軟,所以只要你一坐下去,整個身體就會陷進沙發裡,使得脊椎變成彎曲的狀態,就像是你站著的時候身體前彎去搬東西或是撿東西的動作,因此你坐在沙發上多久,就等於你彎著脖子、彎著腰多久,不管你怎麼挪或是怎麼調,以及怎麼墊東西都一樣,長時間下來很容易造成嚴重的椎間盤突出。

以為癱在沙發上是放鬆,其實你的肌肉正在出力

許多人都喜歡挑選柔軟的沙發與椅子,還想坐上去猶如在一團軟綿綿的感覺,但這樣的沙發其實完全對身體不健康。當你癱在這樣的沙發時,這時候你的大腦潛意識裡發出警訊,說你的身體在這份柔軟當中有些地方難以維持坐姿以及脊椎,然而某些部分壓力太大,這時大腦會自動呼叫背部與肌肉出來維持姿勢與維持住壓力,所以當你以為你很放鬆的時候,其實有些肌肉正默默承受著壓力,久了扛不住了就會開始酸痛,這就是為什麼有人會越躺身體越痠痛。

時常癱在沙發上易造成肩頸痠痛

由於人體顳顎關節與後頸椎及肌群太過接近,再加上結構、功能與神經系統上都緊密結合。因此,人體若經常處於低頭、駝背等不良的姿勢,便易有顳顎關節疼痛引發後頸部疼痛;或是,後頸部疼痛引起顳顎關節疼痛的情況發生,甚至伴隨耳鳴、耳脹感。長期不當的頸部壓迫,更可能造成周遭神經、肌肉組織不正常收縮,使民眾出現喉嚨卡卡、異物感,還會脖子不舒服的情況。

如果想要防止以上不適發生,最重要的關鍵還是學會正確使用沙發,才能避免不當姿勢造成頸椎與腰椎的壓迫喔!

資料來源/physiopedia

責任編輯/妞妞

動晰物理治療所

長期脖子痛 原來是呼吸出了問題!

2019-08-07

L先生是個不到30歲的上班族,長期受反覆性落枕所苦,有時痛在右側,有時又跑到左側,甚至有時一覺起來脖子痛到無法轉動,雖然休息幾天會慢慢改善,但會不定時發作。在到物理治療所之前,已看過骨科醫師與照X光片,發現他的頸椎曲線過直,並且針對此問題做過許多治療,但症狀一直沒有好轉,仍然反反覆覆地發作。你也常常脖子痛嗎﹖該怎麼解決這難纏的困擾呢﹖

長期脖子痛 原來是呼吸出了問題!

我們為什麼分享這篇文章?

頸部肌肉總是緊繃僵硬,如果有人用手指按壓一下,馬上痛得哇哇大叫...你也有類似經驗嗎?這類長期姿勢不良引起的「上交叉症候群」不可輕忽,但它的問題點可能不如你所想像,如果沒有「對症下部位」 治療,恐怕難以改善。物理治療師透過一名年輕個案,分析他從接觸到個案開始的思考、治療流程,同病相憐的人不妨參考看看。重點是,快乖乖去看診吧!

理學評估發現

L先生的工作需久坐使用電腦,兩側頸部的肌肉非常緊繃,在頸椎與胸椎交界處非常敏感,有很多的痛點,胸椎活動度相當受限。

其實這樣型態的個案在臨床上很常見,多是長期姿勢不良引起的「上交叉症候群」,但左右邊都痛,而且跑來跑去的情況則是不多見,不得輕忽。

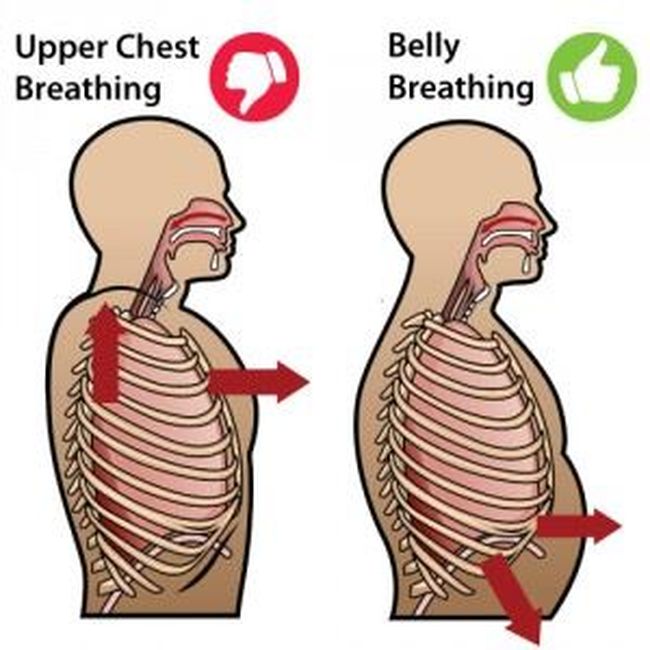

「問題應該不單純,我得再多蒐集一些線索」我在心裡反覆思考著。果然,進一步詢問發現,L先生小時候有氣喘問題,與此同時,我注意到他的呼吸型態是有問題的,呼吸時肋骨的擴張很少,尤其是下肋骨,比較偏向 胸式呼吸,伴隨明顯的鎖骨上提(用許多脖子周邊的肌肉協助)

左邊是胸式呼吸,下方的肋骨活動較少,使用較多上胸與聳肩、鎖骨上提 (圖片取自網路)

一般來說,這樣的呼吸模式在你做較費力的事情時(如搬重物、快跑)才會切換,短時間內協助更多的空氣進入體內;但現在只是躺在治療床上,就在費力地吸氣著。評估至此,我想這很有可能是他脖子肌肉持續緊繃的原因之一!如果每分每秒都在如此費力地呼吸著,脖子肌肉能不緊繃嗎?

如何對症下治療?

評估至此,我便馬上改變治療方向,以恢復肋骨的活動為目標,讓他能夠恢復正常的呼吸型態,減少脖子的過度緊繃。

由於肋骨連接在胸椎上,肋骨包圍著臟器(尤其下肋骨),橫膈膜、肝與胃等組織,若活動受限,也會因此限制肋骨的活動,所以目標基本上就放在這幾個部位。

先做胸椎關節鬆動,接著放鬆橫膈周圍筋膜,再施作內臟鬆弛術鬆開胃、肝與橫膈之間的張力,接著利用拮抗鬆弛術處理掉內臟相對應的壓痛點,最後誘發腹式呼吸,引導下肋骨的活動收尾。治療結束後,L先生頸部立馬可以轉動,脖子的肌肉緊繃下降許多,而且治療效果可以維持住。

在這次案例中,呼吸型態是最大的問題,主要透過內臟筋膜鬆弛的技術,促使肋骨活動正常而 改變呼吸的型態 ,讓脖子肌肉不再過度使用;若是治療脖子本身,效果可能會大打折扣也無法維持,不可不慎!

/ 關於動晰物理治療所 /

動晰物理治療所的核心理念為「全人、科技、預防」,期望結合不同領域專長的治療師,建構最完整的治療方案。由不同治療師從不同面向解析問題,找尋各種解決問題的可能與治療方式。