凃俐雯

身體螺旋線的重要性及修復方式

2018-01-05

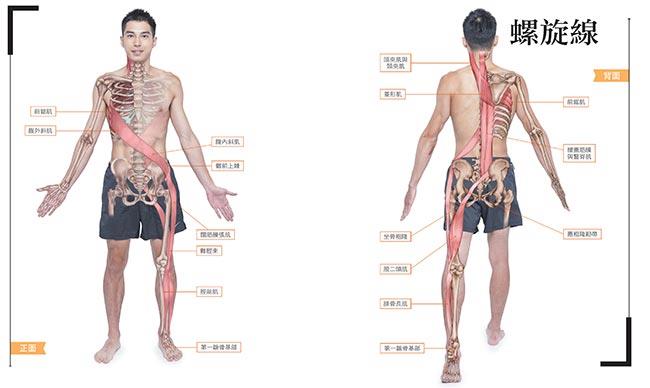

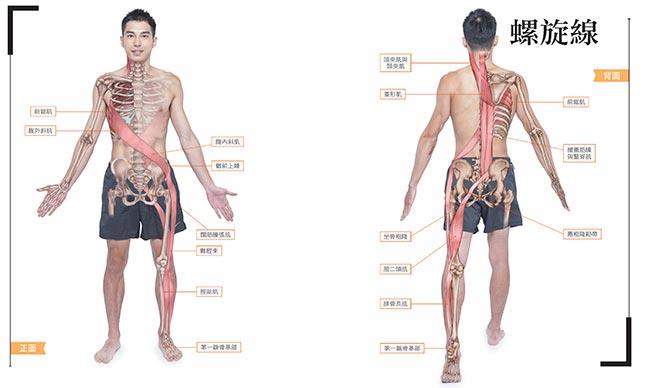

螺旋線從頸部後側的頭夾肌與頸夾肌開始,交叉到對側上背部的菱形肌,連接到前鋸肌,再繞到身體前方接到腹外斜肌。接著,交叉到對側的腹內斜肌,連接到骨盆的髂前上棘之後,開始往下到髖部的闊筋膜張肌,大腿外側的髂脛束,與小腿前側的脛前肌,經過第一蹠骨基部,從足底轉到小腿外側的腓骨長肌,往上則走到大腿後外側的股二頭肌。最後,經過坐骨粗隆後,連接到薦粗隆韌帶,再往上交叉到對側的腰薦筋膜與豎脊肌。

身體螺旋線的重要性及修復方式

螺旋線的功能

淺前線、淺背線與側線已經把身體的前、後、左、右用縱向的筋膜包覆起來,而螺旋線則是將身體以「雙重螺旋」的方式纏繞起來,這樣螺旋纏繞身體的方式,包在淺前線、淺背線與側線的肌筋膜線之上,等於是第二重的加強固定,目的是為了讓身體能順暢地做出旋轉的動作。

此外,整條螺旋線的肌筋膜中,有很多部分與其他的筋膜線重疊,包括淺背線、淺前線、側線與深背手臂線。因為螺旋線與許多筋膜線共享筋膜,所以,螺旋線可以藉著與其他筋膜線重疊的部分,去影響其他筋膜線的運作,並且協調其他筋膜線的張力,而其他筋膜線的張力,也可以經由螺旋線互相傳遞。

所以,靜態上來看,螺旋線不僅可以維持軀幹旋轉的穩定度,也可以幫助其他筋膜線的穩定。而在動態上,螺旋線主控著任何軀幹旋轉的動作,並協助其他的筋膜線產生動作。

1 最強大的旋轉爆發力來源

人類從四足演化到直立,雖然犧牲了奔跑的速度,卻換來了旋轉身體的力量。

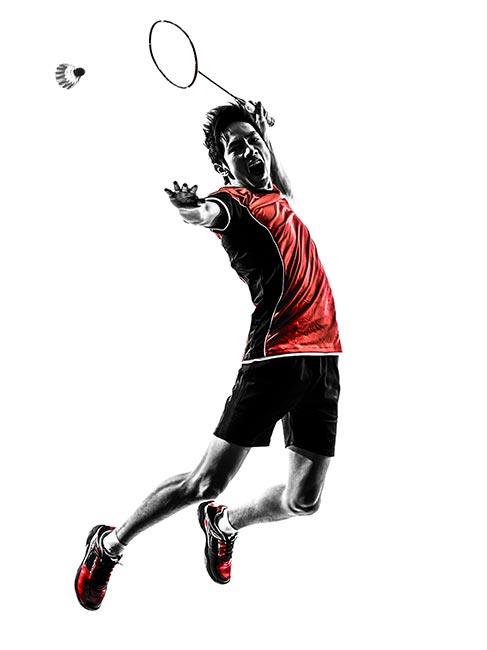

四足的動物,它們的動作力量來源,比較多是來自淺前線與淺背線的力量,鮮少有旋轉軀幹的動作,反之,雙足站立的人類,則是以利用螺旋線之力的動作最多。至於可以站起來的四足動物,例如猩猩或熊,因為骨盆到下肢的螺旋線穩定度較差,所以也沒辦法充分的利用螺旋線的力量。反觀人類若想將物體投、拋或踢得很遠,只要充分利用旋轉身體的力量即可,所以,最古老的人類體能競賽,除了跑與跳之外,都是在比螺旋線的爆發力,例如:鉛球、鐵餅或標槍。由此可見,螺旋線是人類輸出「爆發力」最大、最有效率的方式。

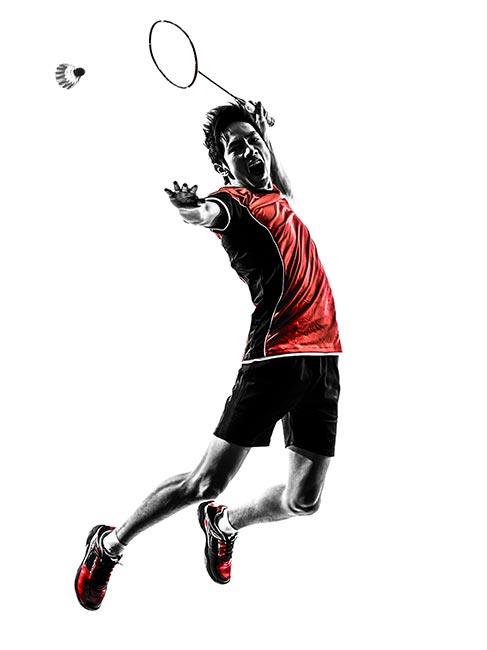

換句話說,有好的螺旋線功能,就會有好的旋轉爆發力,因此,所有的投擲類、球拍類或者踢球的運動,都需要良好的螺旋線功能。想像一下網球的揮拍、棒球的揮棒、高爾夫球的揮杆動作等,皆需要螺旋線的幫忙。

此外,技擊類中的許多動作更是旋轉力量最單純、直接的展現,例如出拳或旋踢等,這些動作中都可以看到很漂亮的身體旋轉軌跡。而螺旋線的訓練不只是練力量,也需要高度的技巧,因為在運動競賽中旋轉的動作不僅要有力量,還要能精準無誤,這通常需要很時間的反覆練習,技巧才能純熟。

2 提供抗旋轉的力量,穩定身體

因為人類是靠雙腳走路,當單腳著地負重時,地面的反作用力會經由下肢往上傳到骨盆,藉由螺旋線再往上傳到對側的軀幹,如此,才能保持骨盆與腳步的相對穩定,不會有過多的相對扭轉。為此,有穩定的骨盆才能讓整個上半身穩定,否則每走一步路,上半身就會往反方向旋轉扭動,除了會浪費許多能量之外,身體的晃動也會讓頭部的視線無法維持水平。

因此,螺旋線除了讓旋轉身體之外,另一個重要功能就是抗旋轉—維持軀幹的穩定;這對人類的直立活動模式而言,非常重要。

螺旋線如果發生問題,就會產生過度扭轉或扭轉角度受限的情形。一般而言,長時間維持旋轉姿勢,例如:電腦放在身體的側面,或者工作檯面在身體側面;反覆單手勞動工作者,例如:油漆工等;單方向旋轉運動的項目,例如:標槍、高爾夫球、棒球等;習慣不良者;以及習慣翹腳坐、躺著看電視等,都容易造成螺旋線的功能受損。此時,會出現腳踝旋前或旋後、足弓太高或太低、膝部錯位扭轉、骨盆扭轉、肋骨扭轉、肩膀聳高、肩胛向前偏移、頭部傾斜扭轉等問題。除此之外,對運動員或一般人而言,還會出現以下幾種常見症狀:

1 打、投、踢都不準

螺旋線與球類揮拍、投擲運動、踢擊運動等動作有關,因此,如果要讓這些動作做得更快速或更準確,就必須讓螺旋線保持健康有彈性。當螺旋線有任何的損傷、粘黏或者僵硬時,就會影響上述動作的正常發揮。然而,螺旋線的路徑非常長且複雜,並與其他許多肌筋膜線交會,所以螺旋線的問題,是最難發現與矯正的。也正因為螺旋線與其他筋膜線環環箱扣,因此當螺旋線路徑上的任何一個點出問題,整個動作都會歪斜跑掉。

投手失憶症就是一個很好的例子。投球是一個非常需要準度的運動,需要全身的協調,尤其是螺旋線。如果投手的腳踝曾經嚴重受傷,就會影響螺旋線繞過足部的肌筋膜,可能會導致脛前肌過度活化,或者腓骨肌的無力,甚至是筋膜粘黏關節卡住等。像腳踝這樣一個看似無關的地方受傷,就可能因為螺旋線而影響到整個投球的動作,讓投球的動作變得有一點點不太一樣,而這「一點點」的不一樣,就會讓整個投球的準度大大的偏差掉了。

因此,當螺旋線出問題時,不只是旋轉的力量會變差,同時也會影響運動表現的精準度,尤其越需要高技巧的運動,其偏差就會越大。

2 腹斜肌拉傷

「腹外斜肌」與「腹內斜肌」是螺旋線中產生旋轉力量最主要的肌群,也是螺旋線中最容易發生肌肉拉傷的部位,舉凡需要旋轉身體的動作都有可能會造成腹斜肌的拉傷,例如:轉身去拿身後東西、拉行李箱、旋轉身體將東西拋出、用力推東西或者出拳等。但是最容易發生腹斜肌拉傷的,還是需要快速強力旋轉身體的運動項目,例如:網球、棒球、高爾夫球等,因此,經常可以看到報章雜誌上棒球投手腹斜肌拉傷的新聞。

3 髖關節損傷

螺旋線的另一個功能,就是在身體直立移動的過程之中,產生穩定身體的力量,去對抗因為移動產生的額外旋轉,尤其是骨盆相對於足部的扭轉。如果螺旋線的力量不足或功能不佳,在走路或跑步的時候,就會產生多餘的扭轉。這些扭力中很大一部分力量會由髖關節來吸收,長時間下來就會造成髖關節受損,進而產生髖關節夾擠、髖關節唇破損或關節軟骨磨損等問題。

4 足弓塌陷

螺旋線亦是支撐足弓非常重要的筋膜線,因為螺旋線的脛前肌走到足弓上方,作用是從上方把足弓懸吊起來;繞過腳底之後,螺旋線則接到腓骨肌。因此,當螺旋線功能異常的時候,就容易產生足弓塌陷的問題。

5 脊椎關節容易退化

兩側螺旋線的張力如果不對稱,軀幹就會順著張力比較強的那一側旋轉,如此,即使在靜止狀態下,脊椎也會像是扭毛巾一樣,呈現一個扭轉的狀態,這樣會造成脊椎關節間持續有一個壓力。如果扭轉的力量太大,就有可能會造成椎弓裂開。即便扭轉的力量不大但長時間續時間很久的話,也會形成骨刺或者椎間盤的退化,而這正就是脊椎關節的磨損老化。

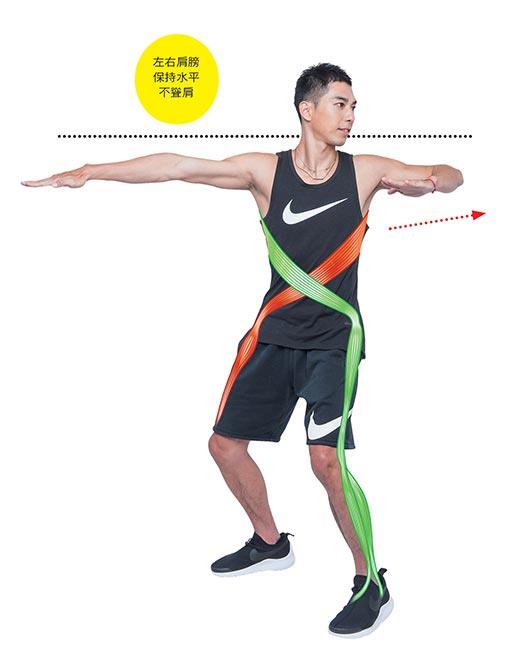

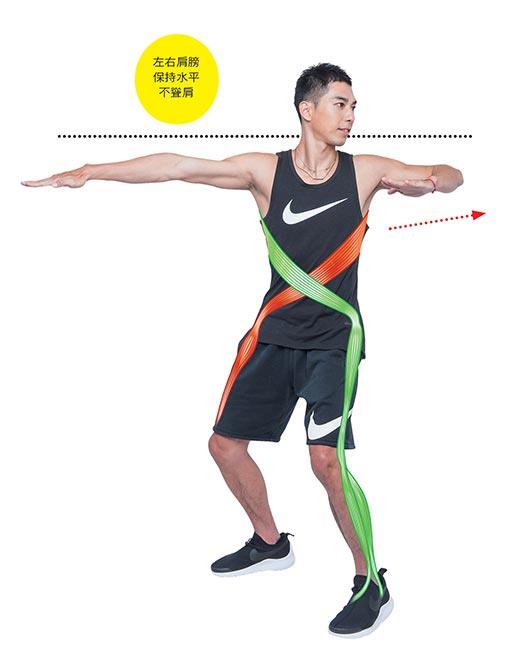

1 手臂平舉左右扭轉

4 ∼ 6 次/組,2 組

1. 站姿,膝蓋微彎。雙手平舉與肩同高,右手向前伸直,左手屈肘在後。

2. 左手向後拉,扭轉上半身。接著,換右手向後拉,扭轉上半身至右側。左右手前後交替,重複進行。

Point

注意,進行時只有上半身扭轉,且頭部要隨著上半身轉動,下半身則要保持朝向正前方,才能旋轉到最大的幅度。

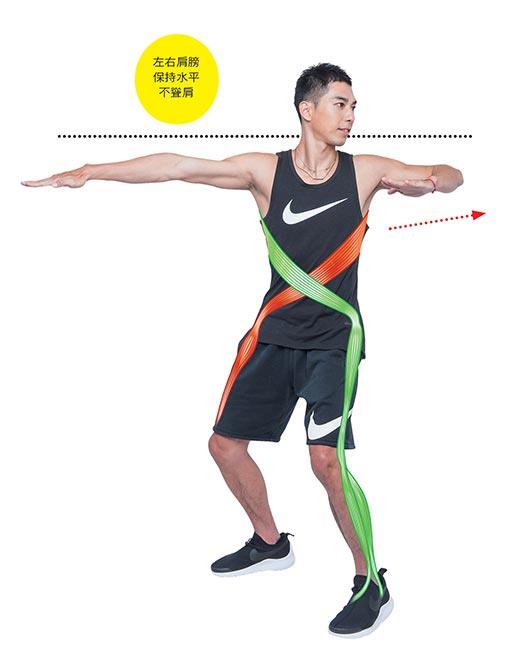

2 弓箭步胸部扭轉

4 ∼ 6 次/組,左右各1 組

1. 左腳往前跨一步,呈弓箭步姿勢。

Point

動作時盡可能扭轉上半身,上手盡量往背側旋轉,視線隨著上手移動,下手則盡量靠近腳部。

2. 右手碰地,放在左腳內側,左手往上延伸,扭轉胸部。

3. 左右腳前後交換,以相同方式重複進行。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

/ 關於凃俐雯 /

大學時代因為打網球時發生肩關節脫臼,即使後來陸續發生打排球脫臼.打羽毛球脫臼等等,還是無法放棄熱愛的各種運動,因此決定成為一個專攻運動傷害與復健的醫「孫」,希望能用最健康的方式預防和治療運動傷害,幫助所有熱愛運動的人重返場上。

部落格 堅持鍛鍊

1 最強大的旋轉爆發力來源

人類從四足演化到直立,雖然犧牲了奔跑的速度,卻換來了旋轉身體的力量。

四足的動物,它們的動作力量來源,比較多是來自淺前線與淺背線的力量,鮮少有旋轉軀幹的動作,反之,雙足站立的人類,則是以利用螺旋線之力的動作最多。至於可以站起來的四足動物,例如猩猩或熊,因為骨盆到下肢的螺旋線穩定度較差,所以也沒辦法充分的利用螺旋線的力量。反觀人類若想將物體投、拋或踢得很遠,只要充分利用旋轉身體的力量即可,所以,最古老的人類體能競賽,除了跑與跳之外,都是在比螺旋線的爆發力,例如:鉛球、鐵餅或標槍。由此可見,螺旋線是人類輸出「爆發力」最大、最有效率的方式。

換句話說,有好的螺旋線功能,就會有好的旋轉爆發力,因此,所有的投擲類、球拍類或者踢球的運動,都需要良好的螺旋線功能。想像一下網球的揮拍、棒球的揮棒、高爾夫球的揮杆動作等,皆需要螺旋線的幫忙。

此外,技擊類中的許多動作更是旋轉力量最單純、直接的展現,例如出拳或旋踢等,這些動作中都可以看到很漂亮的身體旋轉軌跡。而螺旋線的訓練不只是練力量,也需要高度的技巧,因為在運動競賽中旋轉的動作不僅要有力量,還要能精準無誤,這通常需要很時間的反覆練習,技巧才能純熟。

2 提供抗旋轉的力量,穩定身體

因為人類是靠雙腳走路,當單腳著地負重時,地面的反作用力會經由下肢往上傳到骨盆,藉由螺旋線再往上傳到對側的軀幹,如此,才能保持骨盆與腳步的相對穩定,不會有過多的相對扭轉。為此,有穩定的骨盆才能讓整個上半身穩定,否則每走一步路,上半身就會往反方向旋轉扭動,除了會浪費許多能量之外,身體的晃動也會讓頭部的視線無法維持水平。

因此,螺旋線除了讓旋轉身體之外,另一個重要功能就是抗旋轉—維持軀幹的穩定;這對人類的直立活動模式而言,非常重要。

螺旋線如果發生問題,就會產生過度扭轉或扭轉角度受限的情形。一般而言,長時間維持旋轉姿勢,例如:電腦放在身體的側面,或者工作檯面在身體側面;反覆單手勞動工作者,例如:油漆工等;單方向旋轉運動的項目,例如:標槍、高爾夫球、棒球等;習慣不良者;以及習慣翹腳坐、躺著看電視等,都容易造成螺旋線的功能受損。此時,會出現腳踝旋前或旋後、足弓太高或太低、膝部錯位扭轉、骨盆扭轉、肋骨扭轉、肩膀聳高、肩胛向前偏移、頭部傾斜扭轉等問題。除此之外,對運動員或一般人而言,還會出現以下幾種常見症狀:

1 打、投、踢都不準

螺旋線與球類揮拍、投擲運動、踢擊運動等動作有關,因此,如果要讓這些動作做得更快速或更準確,就必須讓螺旋線保持健康有彈性。當螺旋線有任何的損傷、粘黏或者僵硬時,就會影響上述動作的正常發揮。然而,螺旋線的路徑非常長且複雜,並與其他許多肌筋膜線交會,所以螺旋線的問題,是最難發現與矯正的。也正因為螺旋線與其他筋膜線環環箱扣,因此當螺旋線路徑上的任何一個點出問題,整個動作都會歪斜跑掉。

投手失憶症就是一個很好的例子。投球是一個非常需要準度的運動,需要全身的協調,尤其是螺旋線。如果投手的腳踝曾經嚴重受傷,就會影響螺旋線繞過足部的肌筋膜,可能會導致脛前肌過度活化,或者腓骨肌的無力,甚至是筋膜粘黏關節卡住等。像腳踝這樣一個看似無關的地方受傷,就可能因為螺旋線而影響到整個投球的動作,讓投球的動作變得有一點點不太一樣,而這「一點點」的不一樣,就會讓整個投球的準度大大的偏差掉了。

因此,當螺旋線出問題時,不只是旋轉的力量會變差,同時也會影響運動表現的精準度,尤其越需要高技巧的運動,其偏差就會越大。

2 腹斜肌拉傷

「腹外斜肌」與「腹內斜肌」是螺旋線中產生旋轉力量最主要的肌群,也是螺旋線中最容易發生肌肉拉傷的部位,舉凡需要旋轉身體的動作都有可能會造成腹斜肌的拉傷,例如:轉身去拿身後東西、拉行李箱、旋轉身體將東西拋出、用力推東西或者出拳等。但是最容易發生腹斜肌拉傷的,還是需要快速強力旋轉身體的運動項目,例如:網球、棒球、高爾夫球等,因此,經常可以看到報章雜誌上棒球投手腹斜肌拉傷的新聞。

3 髖關節損傷

螺旋線的另一個功能,就是在身體直立移動的過程之中,產生穩定身體的力量,去對抗因為移動產生的額外旋轉,尤其是骨盆相對於足部的扭轉。如果螺旋線的力量不足或功能不佳,在走路或跑步的時候,就會產生多餘的扭轉。這些扭力中很大一部分力量會由髖關節來吸收,長時間下來就會造成髖關節受損,進而產生髖關節夾擠、髖關節唇破損或關節軟骨磨損等問題。

4 足弓塌陷

螺旋線亦是支撐足弓非常重要的筋膜線,因為螺旋線的脛前肌走到足弓上方,作用是從上方把足弓懸吊起來;繞過腳底之後,螺旋線則接到腓骨肌。因此,當螺旋線功能異常的時候,就容易產生足弓塌陷的問題。

5 脊椎關節容易退化

兩側螺旋線的張力如果不對稱,軀幹就會順著張力比較強的那一側旋轉,如此,即使在靜止狀態下,脊椎也會像是扭毛巾一樣,呈現一個扭轉的狀態,這樣會造成脊椎關節間持續有一個壓力。如果扭轉的力量太大,就有可能會造成椎弓裂開。即便扭轉的力量不大但長時間續時間很久的話,也會形成骨刺或者椎間盤的退化,而這正就是脊椎關節的磨損老化。

1 手臂平舉左右扭轉

4 ∼ 6 次/組,2 組

1. 站姿,膝蓋微彎。雙手平舉與肩同高,右手向前伸直,左手屈肘在後。

2. 左手向後拉,扭轉上半身。接著,換右手向後拉,扭轉上半身至右側。左右手前後交替,重複進行。

Point

注意,進行時只有上半身扭轉,且頭部要隨著上半身轉動,下半身則要保持朝向正前方,才能旋轉到最大的幅度。

2 弓箭步胸部扭轉

4 ∼ 6 次/組,左右各1 組

1. 左腳往前跨一步,呈弓箭步姿勢。

Point

動作時盡可能扭轉上半身,上手盡量往背側旋轉,視線隨著上手移動,下手則盡量靠近腳部。

2. 右手碰地,放在左腳內側,左手往上延伸,扭轉胸部。

3. 左右腳前後交換,以相同方式重複進行。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

1 手臂平舉左右扭轉

4 ∼ 6 次/組,2 組

1. 站姿,膝蓋微彎。雙手平舉與肩同高,右手向前伸直,左手屈肘在後。

2. 左手向後拉,扭轉上半身。接著,換右手向後拉,扭轉上半身至右側。左右手前後交替,重複進行。

Point

注意,進行時只有上半身扭轉,且頭部要隨著上半身轉動,下半身則要保持朝向正前方,才能旋轉到最大的幅度。

注意,進行時只有上半身扭轉,且頭部要隨著上半身轉動,下半身則要保持朝向正前方,才能旋轉到最大的幅度。

2 弓箭步胸部扭轉

4 ∼ 6 次/組,左右各1 組

1. 左腳往前跨一步,呈弓箭步姿勢。

Point

動作時盡可能扭轉上半身,上手盡量往背側旋轉,視線隨著上手移動,下手則盡量靠近腳部。

動作時盡可能扭轉上半身,上手盡量往背側旋轉,視線隨著上手移動,下手則盡量靠近腳部。

2. 右手碰地,放在左腳內側,左手往上延伸,扭轉胸部。

3. 左右腳前後交換,以相同方式重複進行。

書籍資訊

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

◎圖文摘自采實文化出版, 凃俐雯 著作《筋膜線身體地圖》一書。長庚大學中醫系畢業,中醫、西醫雙主修,並取得復健專科醫師執照,專長是運動醫學、復健醫學和針灸。熱愛各種運動,在大學時期因為運動傷害導致肩關節脫臼之後,下定決心走向運動醫學的領域。致力於推廣各種運動治療和運動恢復的概念,深信運動傷害最終須以運動訓練來治療和預防。希望越來越多人能夠了解,很多運動傷害其實能夠不藥而癒,而正確的運動訓練才是關鍵。

■ 人體全身8條筋膜線,各司其職缺一不可

(1)淺背線 負責維持人體「直立姿勢」,將身體像「帆船的桅」一樣垂直地拉起來。

(2)淺前線位於身體前側,與淺背線互相平衡,一起提供人體直立姿態的支撐力。

(3)側線 位於人體的左、右兩側,負責維持身體左右平衡,避免傾斜。

(4)螺旋線 以「雙重螺旋」的方式纏繞身體,讓人體做出「軀幹旋轉」的動作。

(5)前手臂線 將手臂前側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「彎曲」與「內收」動作。

(6)背手臂線 將手臂背側與軀幹連接起來,負責手指、手肘、肩膀所有「伸直」與「外展」動作。

(7)功能線多是淺層肌肉,與靜態的的直立姿態維持無關,與動態的動作平衡關係較密切。

(8)深前線 支撐身體的中軸骨架,與深層核心肌群的穩定度關係密切。

一般健康的人,8條筋膜線各司其職,身體運作順暢。然而,大多數人因為生活習慣不良、姿勢不佳、意外或運動傷害,或者老化等各種原因,都有可能使得某些筋膜線出現緊繃沾黏等各種損傷。一旦發生這種情形,不僅身體運作的順暢度、靈活度必定大打折扣,甚至還可能出 現各種令人苦惱的「痛症」。

•更多采實文化出版《筋膜線身體地圖》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

/ 關於凃俐雯 /

大學時代因為打網球時發生肩關節脫臼,即使後來陸續發生打排球脫臼.打羽毛球脫臼等等,還是無法放棄熱愛的各種運動,因此決定成為一個專攻運動傷害與復健的醫「孫」,希望能用最健康的方式預防和治療運動傷害,幫助所有熱愛運動的人重返場上。

部落格 堅持鍛鍊

運動星球

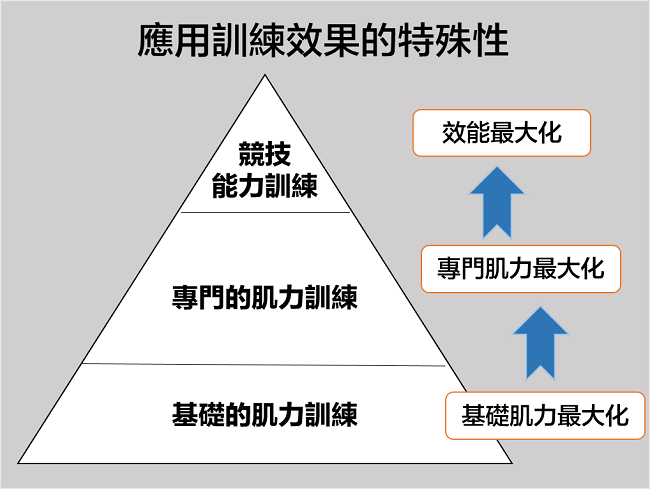

優先考慮想得到的運動效果再來進行設定訓練條件

2020-12-14

在開始進行訓練之前你是否有先考慮自己想要的成效?我們的肌肉會根據所受到的外部刺激而進行適應,如果你的強度與重複次數設定不同,將會獲得不一樣的訓練成果!這也就是為何不是每個肌群訓練都必需要遵循12下3-4組的統一規定,然而,這樣的訓練設定技巧就被稱為「訓練效果的特殊性」或是「適應特殊性」,一般都習慣將這樣的技巧稱為SAID(Specific Adaptation to Imposed Demand)也就是利用適應來強化肌肉所需的能力,看到這邊還是搞不懂嗎?接下來我們將為你解釋這個訓練技巧有多重要!

在開始進行訓練之前你是否有先考慮自己想要的成效?這些事情你必需要優先知道

正因為有SAID的問題,所以我們必需要在訓練時,要將最優先要達成的目標明確化,例如最大肌力或爆發力等等,接下來再考慮盡可能接近實際運動的訓練動作,並設定好這項訓練所需要的強度與次數等相對應的條件。此外,即便是相同的動作類型也會因為各種不同的運動模式,而產生不同的施力方式,所以,在訓練的方式調整上也顯得更加的重要!

設定訓練課表

當你確定好訓練的目標之後,就必需要考慮以下的運動類型並選擇進行訓練的方式:

1.肌肉收縮類型(負荷的類型)

2.關節角度(動作姿勢或動作方向)

3.肌肉收縮速度(動作速度)

確定完畢之後,接下來你必需要設定以下要達成目標的最佳條件,並加以完整執行:

4.負荷的強度(刺激肌肉的強度)

5.動作重複次數(刺激肌肉的時間)

6.訓練的總量(訓練的組數)

7.每組間的休息時間(刺激肌肉的頻率)

每種運動與訓練都有特殊性,所以我們必需要依據不同來調整。

但也由於每種運動與訓練都有著特殊的施力方式與角度,所以我們必需要依據各項不同的目標來改變。例如有的運動需要最大肌力或有的運動會需要最加肌耐力,即便是要求最大肌爆發力的運動項目,也會有要求「速度要強的爆發力」或「肌力要大的爆發力」之間的差異性,因此,你在設定訓練課表時,就必需要針對「需要提高肌力」、「想要獲得肌肥大」或「提高肌耐力」等各種訓練的目的,來準確的設定好每種訓練的條件,這樣才能讓整體的訓練成效獲得最佳與最大化。

資料參考/mensjournal

責任編輯/David

運動星球

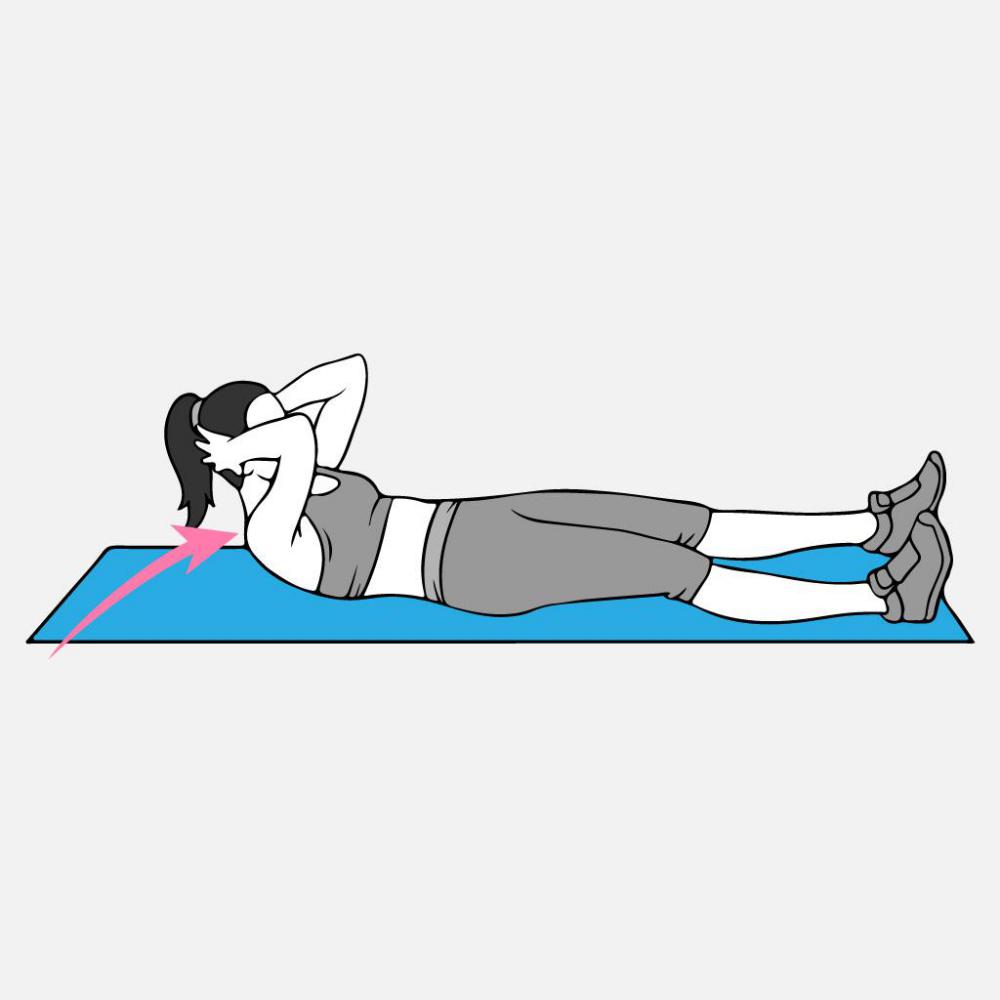

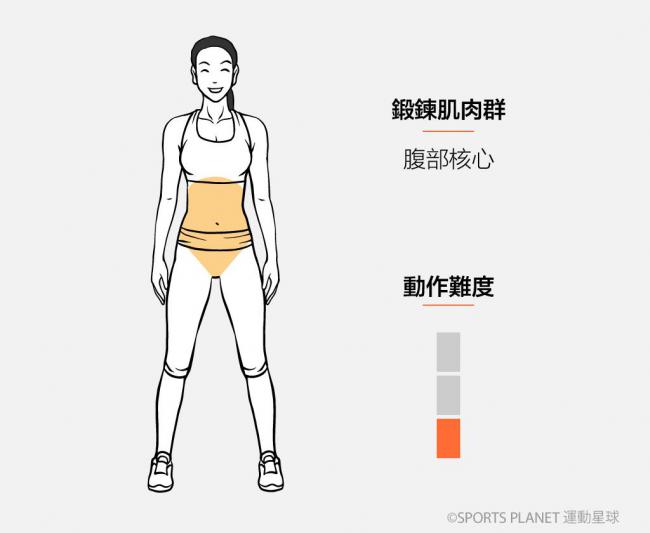

直腿捲曲 STRAIGHT LEG CRUNCH

2016-06-01

直腿捲曲 (Straight Leg Crunch)是一個腹部核心的訓練。也是核心運動中最簡單的動作之一,利用腹部收緊來加強核心的力量。在執行中,請沿著脊椎一節節慢慢捲起、躺下,勿過快或過慢,這樣才不會受傷。

直腿捲曲

鍛鍊肌肉群:腹部核心

動作難度:★

STEP 1 準備動作

雙手交叉,放頭後側,雙腳打開與肩同寬預備。

STEP 2 往上捲起

從第一節脊椎開始,一節節慢慢捲起。

STEP 3 躺回地面

沿著脊椎一節節慢慢放下躺回地面,連續動作,做1分鐘。