運動星球

臺灣首位跑酷女教練林均禧:夢想,不要他人替你決定

2018-01-11

體育科班出身的林均禧,從小立志要當田徑選手,卻在念大學時因為上課訓練時發生意外,頸椎受嚴重衝擊,與死神擦身而過,醫生評估癱瘓機率高達99%;後來,憑藉永不放棄的精神不段努力克服身體限制,天生好動的她不僅重新站起,重拾最愛的運動,甚至參加馬拉松賽、爬百岳、更愛上跑酷,成為臺灣首位取得跑酷教練認證的女教練,更可能是全世界第一位通過跑酷教練考試的脊椎損傷患者。

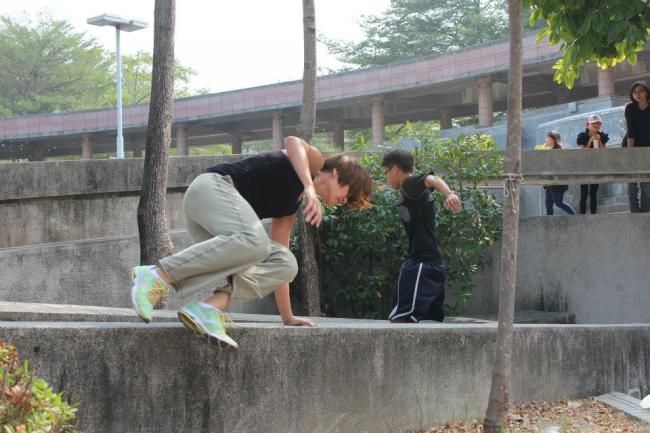

台灣首位跑酷女教練-林均禧平日練習情形。

「學習跑酷要的不是無懼,而是因為恐懼,才會更渴望學習保護自己的方式。」一般人聽到跑酷,可能第一印象會聯想到是個充滿危險的極限運動,但其實最初跑酷的精神是為了保護自己與同伴,在遇到危險時,能更靈活、敏捷的逃生、躲避,安全地存活下來。

臺灣第一位取得國際教練證的女教練林均禧說,一開始會接觸到跑酷其實是因為當時電影YAMAKASI上映,片中YAMAKASI的成員們不倚靠吊鋼絲與替身,真槍實彈的做出翻滾、飛越的高難度動作讓她深受吸引,並夢想能和他們一樣厲害。然而,在她追夢的過程中,背後有著一段激勵人心、不向命運低頭的故事。

林均禧

大學訓練受傷造成脊椎損傷 不向命運低頭重新站起

學生時期體能就相當優異的林均禧,在沒有教練的指導下16歲就能跑出全國前幾名的成績,是當時澎湖路跑紀錄保持人。而她讀高中、離開澎湖進入台北教育大學體育系的目標只有一個,就是為了未來想參加國際田徑錦標賽成為奧運的國際級選手。但在一次大學的體操課中林均禧發生意外,訓練中頭部落地摔傷了她的頸椎,也摔碎了她成為奧運國手的夢想。

送醫後,醫生說她能活著已經是奇蹟,並診斷她有99%的機率會癱瘓。幸運的是,經歷數次的手術後,老天並沒有讓林均禧完全癱瘓。術後經過持續努力的復健,均禧雖然無法回復到常人的身體狀態,但她開始逐漸可以行走。在傷後的限制下,她的行走方式與常人不同,是用股二頭肌與下腹的力量帶動腿來走路,一般人可能難以想像,至今均禧的左半身體仍是沒有什麼感覺的,她需要藉由其他部位的代償來完成許多動作。

大學時代受傷後的林均禧

從身障者到取得AFAA重訓教練證照

走過了這樣的經歷,均禧說她學習到只要努力,生命會找到出路,雖然必須放棄了成為奧運國手的夢,但均禧因緣際會下接觸到了跑酷,讓她有動力,堅持每天活動,嘗試讓自己能多點的恢復、完成夢想。約三年前,均禧也開始接觸重訓,還為自己訂下考取教練證照的不可能任務,於是每天花8小時練習肌肉控制,用大腦非常專注的連結動作,儘管邊哭邊練、相當辛苦,她仍不放棄,在全心全意的專注努力之下,最後順利通過了檢定考取AFAA的重訓教練證照。

跑酷不僅注重技術與體能 更重視精神

林均禧說,一開始她要接觸跑酷相當多人反對,認為她是在玩命,但她還是持續堅持,自己看影片謹慎地練習動作並持續接受治療,從一開始沒有平衡感、身體無力到後來慢慢地可以達成跑酷的動作,過程中經過非常多的努力,也於一年前考取國際跑酷教練證照,成為全球第一位考取跑酷證照的脊椎損傷患者,目前於各地開班授課,教導跑酷的技法與心法。

跑酷不僅注重技術、體能、意志,林均禧也強調跑酷精神的重要。最原始的跑酷是沒有競賽的,因為每個人有的專長不同,大家講求彼此交換、互助分享,一同躲避危險,這也是跑酷注重的三大要素:體能、意志和精神中最重要的一個。均禧說,能保有跑酷的合作、互助精神,就算沒有再持續進行跑酷訓練,也還是一生受用。均禧平常在教學指導上,一開始不論是大人、小孩都會先以體能訓練開始,等學員們在身體與心理有良好的控制後,才會開始教導如控制、擺盪、翻滾、護身、平衡、攀爬等技巧。而場地部分,平時上課的地點較常在樓梯、花壇、表演看臺、公園殘障步道等地練習。她表示,其實練習跑酷的場域並不受限、到處都可以練,但臺灣因為地形的關係,主要以跳躍的練習較多,能練撐越與擺盪的場地並不多,因此撐越與擺盪的技巧相較弱一些。均禧也提到,教學時最常遇到、不論大人小孩都有的問題是容易自大、不相信專業。為了改善這樣的問題,林均禧設計了團隊合作的遊戲來擊破每個人的自大,要求互助合作讓他們體會跑酷的精神。

林均禧練習跑酷情形

遊戲化增加趣味元素 以精神營隊深耕跑酷文化

跑酷在臺灣算較新的運動項目,目前全臺只有三家跑酷健身房,還有待未來更多的推廣,因此大家對跑酷的觀念還是把它當成極限運動,這也是目前遇到最大的阻礙。訓練方式上,林均禧說一般體能訓練講求組數、次數,如此一來會相對枯燥;而跑酷的體能訓練則以遊戲的方式進行,雖然同樣辛苦但更為有趣,比較不會像在訓練。均禧在教學中會將此遊戲化的訓練方式帶入教學中,以烏賊跳 、鯨魚跳、螃蟹走、貓走等方式帶領學員們訓練體能,也以直線翻跟斗等方式加強小孩們的自律與專注力。

面對未來的計畫,林均禧除了會繼續考取國際跑酷的進階(LEVEL 2)證照外,也打算於各公部門、學校、企業辦理跑酷的精神營隊與活動,不僅推廣跑酷運動,也帶大家認識跑酷的精神、生活態度。

林均禧指導小朋友練習情形

採訪撰文/林恩麒

圖片提供/林均禧

審稿/Oliver Wu

運動科學網

越野跑腳採碎石、泥土路面 會增加雙腳負荷嗎?

2022-04-25

近年,越野跑(Trail running)活動越來越熱門,顧名思義為在山徑中進行跑步活動。山徑中路面類型十分多樣,一些公路跑者會擔心越野跑比較「傷腳」,但實際影響是如何?當我們在不同路面運動,對於人體的下肢有何影響呢?

2021 年美國的學者做了一項有趣的研究,招募了 15 位業餘跑者,其中有 12 位為女性,3 位男性,並讓受試者在戶外的泥土路、碎石路面及一般路面上進行跑步。

首先受試者先進行動態暖身,於 0m、10m、40m、50m 處放置三角錐,前後段各有 10 公尺讓受試者加速至自選速度,中間 30 公尺則會要求受試者盡量維持於相同速度,後段也會有 10 公尺進行減速緩衝,受試者會依序在三種不同路面進行跑步測試,各路面的坡度皆在小於 10 度的範圍,且會於右腳的脛骨遠端內側黏貼一個三軸加速規蒐集相關的資訊。

實驗操作示意圖。 資料來源: Journal of Science and Medicine in Sport, 24

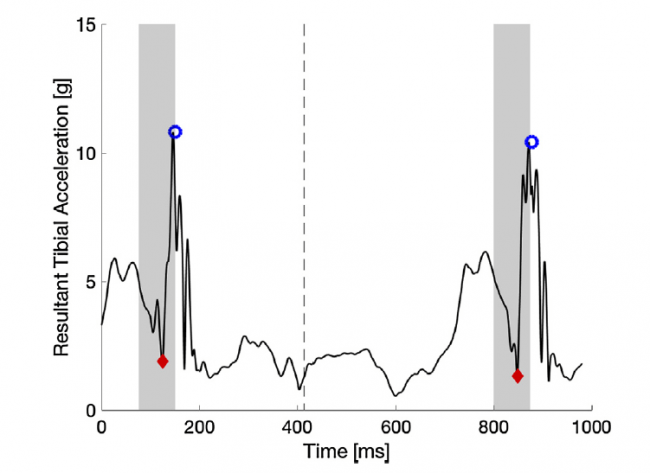

此為加速規所測得的訊號,紅色方塊處為腳跟觸地的瞬間(initial contact);藍色圓圈處則為脛骨合加速度峰值,灰色長框處為峰值前的 75 毫秒,用此來界定腳跟觸地的時機點。

腳跟觸地的時機點。 資料來源: Journal of Science and Medicine in Sport, 24

在本次研究的分析參數中,其中有一個重要的參數為脛骨合加速度峰值 (peak tibial resultant acceleration),此參數的大小可以反應著地力量及負荷 (loading force/rate),當跑步時,人體承受過大的力量時,也就是說此項參數過大,會使得運動傷害的發生率提高。

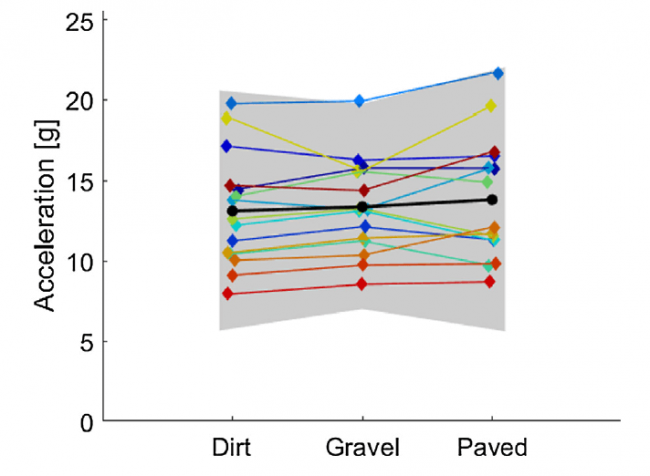

有趣的是,研究人員在實驗結果發現跑者在不同路面跑步下的步頻、脛骨加速度、減震能力等生物力學參數都沒有顯著性的差異,換句話說,以同樣的坡度但不同路面下進行跑步,其實不會增減傷害發生的機會。

菱形連線為每一位受試者在三種不同路面下的脛骨合加速度峰值;圓形連線為所有受試者的平均值。 資料來源: Journal of Science and Medicine in Sport, 24

根據以往研究文獻,學者們也發現水泥路面及人工跑道、草地、木棧道對於脛骨加速度的大小無顯著差異。然而,不同跑速、持續時間以及跑者的疲勞程度等因素是否會造成結果上的差異,仍然有待後續的研究多作探討。總而言之,儘管在山徑跑步的時候,可能會有更多的路面變化及坡度落差,不過依此研究,可以建議跑者們,若是日常在路面訓練感到乏味時,不妨可以到山林當中,除了擁有清新的空氣之外,也能享受多樣地面變化所帶來的新鮮感!

參考文獻: Garcia, M. C., Gust, G., & Bazett-Jones, D. M. (2021). Tibial acceleration and shock attenuation while running over different surfaces in a trail environment. Journal of Science and Medicine in Sport, 24(11), 1161–1165.

撰文/楊珮瑜、相子元

*文章授權轉載自《運動科學》網站,原文:越野跑步,會增加下肢的負荷嗎?

/ 關於 運動科學網 /

在國立台灣師範大學的實驗室裡,一群由相子元教授帶領的研究團隊正全心投入運動科學研究,和你一樣對未知的領域充滿探索熱忱。

面對運動科學興起的熱潮,許多人想瞭解正確的運動資訊卻不知道從何下手? 運動科學網持續更新經過科學驗證的運動知識與運動觀點。不論是創新產品、研究結果,甚至是專業理論,我們都會轉譯成簡單易懂的文字,讓讀者利用最短的時間瞭解運動的最新趨勢。

為了讓健康的運動觀念進入日常生活,我們創立了運動科學網;為了讓正確的運動知識提升生活品質,我們創立了運動科學網,我們致力於運動科學的研究,希望這些努力不僅僅侷限於學術領域中,而是讓熱愛運動的普羅大眾更健康快樂地運動。

運動星球

超馬女王王雅芬:長跑就是人生的歷程,可以看到不同的風景、遇到不同的人

2016-06-23

靠跑步瘦身 跑出無窮樂趣

因為想減肥並當作休閒活動,王雅芬誤打誤撞與老公開始了自己的長跑生涯。從最早在家中附近的微風運河沿著一周約3.5公里的湖邊慢跑,到現在成為48小時超馬女子總成績全亞洲第一的超跑女王[註],王雅芬的成功並非偶然。一開始,雅芬姐日復一日、每天繞著湖邊練跑,從最初的短距離,一年之後,她已經能夠沿著湖邊跑滿21公里的半馬距離。平常也熱愛跑步的爸爸,得知她可以完成這樣的距離之後,便鼓勵雅芬姐去嘗試半馬的比賽。沒想到雅芬姐一鳴驚人,初登上半程馬拉松比賽的賽道,她就得到人生中的第一個獎杯,為她的凸台人生展開序幕。同時,在這一年的練跑中,雅芬姐感受到了很多身心方面的變化。起初是為了減肥而跑,當然在這一年中也順利地減掉了不少的體重。不過,最棒的是,從事跑步之前的雅芬姐個性比較內向,生活圈也比較限制在家庭與工作,接觸了跑步之後,藉由參加跑團和大家一起練跑,進而擴展了自己的生活圈與朋友圈,更同時在這項運動中,找到了很大的成就感與歸屬感。

王雅芬與老公合照

跑步讓人天涯若比鄰

後來,當跑步已經成為雅芬姐生活上的一種樂趣,她說,每當在跑步的時候,她總是用自己的雙腳來遊覽各地,欣賞沿途的風景,與同行跑友互相傳遞其中的樂趣,以及享受比賽當下那種克服困難的氛圍。甚至,在跑步中連補充營養這麼簡單的事,對她來說反而就像是在品嚐美食一樣充滿著樂趣。她覺得她的雙腳就是她的交通工具,帶著她跑遍了許許多多的地方,也開闊了她的眼界,並縮小了這個世界彼此的距離。在國外參加比賽時,藉由這個機會,還能用跑馬拉松的方式來深入體驗那個國家的風俗民情。比賽中往往也會遇到很多具有不同文化背景的跑友,在跑步聊天的過程中,不知不覺就互相交換了彼此很多不同的故事,也因為這樣的緣分之下,雅芬姐認識了許多來自世界各地的跑友們,藉由網路社群的聯繫,深化了彼此的友誼。

跑步聯繫家人情感

另外,參加各地的比賽,也成為她全家一同出遊的機會。以往,在家庭生活中,因為工作忙碌,總是抽不出時間陪家人到處走走,但是在接觸馬拉松比賽之後,她前往各地去比賽的機會變多了,也就有了全家出動的理由,藉由這樣的機會,也能讓她的孩子們參加休閒組的比賽,一起體驗跑馬拉松的感覺。

找到你的跑步敲門磚:發現其中樂趣

至於給新人的建議,她則比較期待直接帶領這些剛接觸馬拉松的人一起去跑步。藉由規劃很多有趣的路線,能讓他們了解到,原來馬拉松訓練並不是只是單單繞著操場跑步跑,還可以藉由多種路線來體會很多不同的樂趣,讓練跑不只是跑步而已,沿途還能欣賞到許多不同的人文風景。對新手來說,在LSD的訓練方式之下,容易感到枯燥無味,所以她很建議新手,不要太急躁地想要去加大很多的訓練量,反而應該慢慢地增加跑量,並規劃比較有趣的路線,就像她陪跑時所安排的路線一樣,之後再逐次慢慢增加跑步的距離以及次數。如果真的在跑步中發現身體不適了,便應該中止該次訓練。適度地放棄並不是白費了之前的努力,跑步是跟自己的比賽,不要過度堅持,若因而導致受傷,之後為了恢復搞不好會花費更多的時間,反而是更得不償失的。

跑步打開通往世界的大門

對於王雅芬來說,跑馬拉松已經不只是用自己的雙腳跑完整個賽道,而像是在體驗自己另外一種的人生歷程。因為跑步開闊了自己的胸襟,也讓她看見了不同的世界,認識了不同的人,世界對她來說不再那麼的龐大,那麼的遙遠,因為她已經用了她的雙腳,跑遍了這世界許多的路程,體會了這個世界的許多故事,對於未來,雅芬姐還有很多想嘗試的賽事,也希望她能經由這些不同的挑戰,為我們帶來更多不同的故事。