運動星球

功德無量的2018 SUPERACE 極地超級馬拉松-台灣站 圓滿落幕

2018-01-25

自2013年起舉辦的「Superace 極地超馬拉松---台灣站」,2018年已邁入第6屆,此次比賽地點選在南台灣,選手們必須穿山越嶺,跋山涉水,橫跨中央山脈,除了挑戰日據時代的浸水營古道外,更途經199縣道、旭海草原,沿著海岸線多變的地形奔跑,從海拔高度千米下拉到乾枯0米河床,靠雙腳勇闖國境之南,一窺福爾摩沙的山海美景。

功德無量的2018 SUPERACE 極地超級馬拉松-台灣站 圓滿落幕

馬拉松全長42.195公里,只要是超過標準馬拉松距離的長跑即稱為超級馬拉松,也就是所謂的「超馬」,SUPERCE則是由超馬好手林義傑所創辦,除了台灣已連續舉辦六屆外,也曾在新疆、內蒙古、吳哥窟等地舉辦過國際極地超級馬拉松。在三天兩夜總計長達100多公里的賽事中,選手在旅途中體驗自行攜帶食物、飲水、面對速度與體力的抉擇,並對抗野外地形、生物、飲水、天氣、時間、體力消耗與速度的困難與取捨。

選手在旅途中體驗自行攜帶食物、飲水、面對速度與體力的抉擇 SUPERACE

藉由134公里獲身心靈的收穫

今年第6屆SUPERACE極地超馬拉松---台灣站,採多日賽制,1月19、20、21日,分3天在南台灣開跑,全程134公里,總爬升3356公尺,第1天從力里國小鳴槍起跑,途經大漢林道、浸水營古道、台東加羅板、達仁鄉、下南田村,全程55公里;第2天從壽卡鐵馬站出發,途經東源(199縣道)、旭海草原、省道26縣、滿州鄉、小墾丁度假村,全程50公里;第3天從小墾丁度假村出發,途經佳樂水、風吹沙、籠仔埔草原、屏鵝公路、墾丁市區,一直到終點墾丁青年活動中心,全程25公里。賽事分男子組、女子組與團體組計分別賽,最後由崔毅軍奪冠,李東翰和徐一石分別位居第2、3名,至於女子組方面,則由張瑋琪拿到第1名。

男子組第2名李東翰(右)、第三名徐一石 SUPERACE

「自2013舉辦SUPERACE極地超級馬拉松以來,參賽者回流率超過85%,因為跑友們的全力支持,成為我持續推廣這項運動的最大動力。」林義傑說,SUPERACE極地超級馬拉松是對自我體能的瞭解與自我生理機能應用的挑戰,選手在面對山間林道、大自然瞬息萬變的地形氣候轉變時,自我心理的煎熬,以及克服負向的能力都要調適到最佳狀態;從另一個角度來看,選手能藉由跑步的過程中,看到在地大自然的山川美景和在地的人文風情,則是極地超級馬拉松心靈層面的收穫。

SUPERACE創辦人、台灣超馬好手林義傑

林義傑表示,主辦單位策劃活動時除了要精算成本外,還必須顧及本身社會責任,像SUPERACE極地超級馬拉松這種大型且多日的賽事,成本自然比一般路跑活動高,除了食宿安排,競賽過程的安全維護更是重點,因此,這次比賽不但有自己的工作團隊,還有屏東科技大學休閒運動健康系師生組成的醫療防護團,讓選手無後顧之憂的放心參賽,在層層安全把關下,2018SUPERACE極地超級馬拉松---台灣站得以順利完賽。

「另值得一提的是,來自各地40多名選手因參賽而相聚,經過3天賽事,彼此患難與共,情感自然融洽,而我也因此結交更多朋友,這些都是無法用金錢去衡量的。」林義傑並打趣用時下最夯的用詞為活動下註解,他說:「我覺得我辦SUPERACE,就像是在做功德!」

撰文/楊為仁

部分攝影/楊為仁

運動星球

恐影響完賽時間的賽前7大禁忌

2018-01-19

跑馬比賽當天的緊張情緒會使我們的心神不寧,此時,腦神經會不斷地鼓勵我們以不同的方式改變比賽的志向,打壞我們原有的規劃。正所謂,成敗藏在細節,特別是在比賽開始前,以下七個禁忌是跑步教練Jenny Hadfield要提醒跑者們特別注意的,這樣才能夠在場上表現出最好的自己。

恐影響完賽時間的賽前7大禁忌

1 嘗試新的食物或飲品

除了自己練跑外,很多跑者們都喜歡參加許多跑步達人的跑步分享會,聽聽他們的經驗談。這時候,假設有一位講者分享自己在賽前因喝了某種飲料而打破個人紀錄時,你是否也想與他一樣在賽前嘗試這個你從未飲用過的食物呢?

如果跑者在賽前吃平時沒吃過或者很少吃的食物或飲品,容易給比賽帶來很大困擾,很可能需要頻繁的上廁所,而影響比賽節奏和最終的成績。

2 穿新鞋上場

在賽前的博覽會中,你買到一雙物美價廉的鞋子,於是你決定在比賽當天穿上它又酷又帥的跑步。然而,愛情需要磨合,新鞋亦是。若穿新鞋上場,很容易在賽中磨出水泡而影響比賽的狀態。

3 與跑友談論成績

賽前與跑友們相互鼓勵可以緩解緊張的心情,但若談論起過去比賽的成績,之中卻又發現他們的成績都比你厲害,這樣可能會讓自信心受到打擊,也在這個過程中,懷疑自己是否真的能成功完賽,破PB。

4 模仿菁英選手熱身

賽前,我們常會看到一些菁英選手早早就在起跑線上熱身,而他們的熱身方式看起來非常厲害,於是你想:「如果我與他們做一樣的熱身動作是否也能跑得更快呢?」每個人的訓練及身體狀況不同,熱身方式也就不同,如果冒然模仿菁英選手熱身,對自己的身體反倒不見得有益處,還可能帶來肌肉拉傷的風險。

5 選錯配速集團

比賽目標成績應該是一個長期性的計畫,例如你設定4小時完賽,也在訓練過程中以這個時間設定訓練菜單。然而,每位跑者都想爭取好的成績,若在比賽現場看到目標3小時的跑者,此時你也認為與他們站在一起會跑更快是錯誤的想法。

若與他們一起跑,起跑後,你會發現自己越跑越慢,越跑越累,最後很可能在還跑不到一半的情況下而爆掉。真是得不償失啊!

6 注意保暖工作

雖然你看了前一天晚上的天氣預報,但天氣的變化令人難以掌握,由其實在秋冬轉換之際。為了預防萬一,一定要事先在服裝上做好準備,不要穿太多或太少,這些都會影響到比賽的身體狀況。

7 別對自己期望過高

跑步跑久了,難免對自己的成績有所要求,但你不是一位職業選手,其實不必要給自己如此大的壓力。衝出起點的那一瞬間告訴自己:我不是跑最好的,增加自信,不去想失敗的可能。

資料來源/Runners World

責任編輯/瀅瀅

運動星球

10個越野跑者必知的專業用語

2017-04-17

只要是跑者的我們都知道,跑步雖是個人行為,但長久之下,我們開始到各個地方參加比賽,或與其他團體一起練習,都有所謂跑者的專業術語,當懂得這些專業術語後,無論在世界的哪個角落跑步,便會不自覺得與其他跑友有了共同語言。

越野跑雖通稱跑步的進階版,但更精確的說法應當是因為不同的環境而需使用不同的方式來學習該如何勝任這些項目,更何況越野跑又長期處於山林之中,其有些專業的術語也是我們必須了解的。

10個越野跑者必知的專業用語

以下有10個越野跑者必知道的專業術語,了解之後,可助你在山林之中,每一步更順利的向前進。

1 棄跑

訓練和比賽的過程之中,可能發生意外,越野跑者可能途中因身體不適而得被迫放棄行程,所以在跑越野跑之前,除了比賽的路線外,建議可以多準備幾條棄跑路線,讓自己有後路可以選擇。

2 徒手攀登(三點固定攀登法)

即利用崖壁的凸凹部位,以三點固定一點移動的方法攀上崖壁。攀登時,身體俯貼於崖壁,採用兩手一腳固定,一腳移動或兩腳一手固定,一手移動的姿勢,利用手摳、拉、撐和腳蹬等力量,使身體向上移動。

3 脫水症狀

脫水的症狀包括極度口渴、唇舌乾燥、皮膚乾燥起皺、心率增加、體溫升高、及頭昏眼花等。持續的嘔吐、腹瀉和出汗過多都是常見的誘因。在太陽下過度曝曬或過熱,也會引起一個人脫水。

它是越野跑者必須注意的一大症狀,預防勝於治療,建議在過程中定時補充水分以防止脫水的發生。

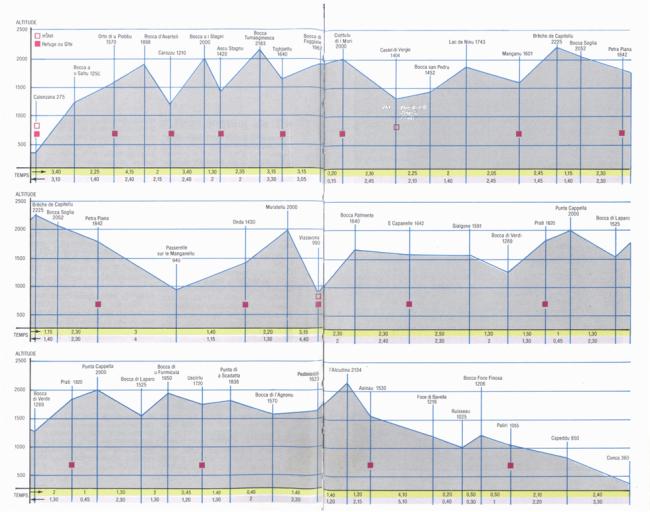

4 總爬升高度/累積海拔落差

累計海拔落差就是總計的登高高度,比方說賽程中上坡200公尺,下坡200公尺,又上坡200公尺,累積海拔落差如下:200m (第一次上坡)+ 200m (第二次上坡)=400m (累積海拔落差)

累積海拔落差與距離關係:用賽程距離與累積海拔落差所算出的百分比越高,難度就越高。

初學者:0-4%

中級跑者:4-7%

高級跑者:7%以上

- 20公里賽程,累積海拔落差1400公尺,難度比就是1400m除以20000m=0.07(7%)

©github.com

5 最大心率法

所謂最大心率法,就是質皆已最大心率的百分比來區分個強度的心率,例如強度1區的心率(E心率)是介於最大心率的65%~79%。如果某位A跑者的最大心率是200BPM,那他的E心率是130-158BPM。

運動時心跳數上限值,通常定義為「220-年齡」。

6 急救包

急救包裝的品項必須是自己懂得使用的東西,如果不懂得或是不確定如何使用。那麼,越大的急救包甚至急救箱對你而言,反而是越大的負擔。

事實上,在野外急救的領域中,正確判斷患者症狀的輕重緩急反而是更重要的技能,而這樣的能力則必須透過野外急救課程達成,所以接受野外急救訓練是戶外活動者從事活動時的最佳保障。至於參與野外急救課程的程度,就要視參與野外活動的程度而定。

越野跑可能會受各種傷。所以急救裝備是必要裝備,裡面要有:繃帶、排毒水、排毒器、防寒毯、預備糧,裝入防水的袋子或是盒子中。因為在野外受傷可不比在城市,往往只能自救,所以隨時準備好急救裝備是相當重要的。

©gritstoneadventures.co.uk

7 起伏跑

在高低起伏的路面上跑步,剛開始不覺得累,但跑完後會很疲倦。

8 多層次穿搭

越野跑必須應付氣溫驟變,要多準備幾件衣服,最基本的就是裡面一件內衣,若氣溫驟降就依序套上外衣與外套。為了保險起見,建議上山前先調查當地氣溫,才能知道該如何準備。

9 身體調適

中暑、低血糖、失溫、脫水、高山症都是在山林之中經常發生的情況,在最壞的情況下,甚至有可能喪失生命。所以只要發生徵兆就要儘快處理。越野跑與路跑最大的不同是即使棄賽了,通常得靠自己的雙腳走回終點,所以必須要保留一些走路的體力。

10 補給站

比賽主辦單位所設置的臨時設施,可以提供急救援助或飲食,尤其時越野跑者,更要把握補給站的機會,確保自己將水與食物補充齊全。