給新手滑雪者的9個必備常識

2018-01-26

滑雪不是一個很單純的運動,也是一種生活型態lifestyle。滑雪不只需要準備很多東西及衣服,心理上也需要有準備。以下是滑雪教練陳明秀常被問到的滑雪相關問題和專業小常識,提供給大家做參考。

應該選擇 ski 還是snowboard?

這是我最常被問到問題,這兩者都叫「滑雪」也令人混淆,聊天都在聊滑雪,但腦子裡一個想ski,一個想snowboard。中文稱ski 是雙板,snowboard是單板。我也聽過有人稱ski 或ski的雪板為「雪橇」,這個說法其實是錯的,聖誕老公公坐的那種才是雪橇。

ski的特徵

●站姿和動作比較自然,滑行時面向前方

●某些動作與溜冰類似

●較容易找到重心並維持重心

●適合9歲左右以下、頭重腳輕的小小孩

●初階的動作比較容易上手,進階卻比較難

SKI ©whitestorm.fr

snowboard的特徵

●有滑板、蛇板或衝浪經驗的人會比較容易上手

●雪板比較好拿

●學會基礎落葉飄之後,高難度的地方也能滑得下來

●上手相對較難,但卻容易進階

snowboard

一般的滑雪器材

●ski 雪鞋(ski boots)

滑雪最重要的器材不是雪板,而是雪鞋。雪鞋外殼非常硬,必須用三、四個扣子扣緊,把腳掌、腳踝和小腿固定好。

雪鞋一定要合腳,太緊對血液循環不好,太鬆則無法控制雪板,而且腳在鞋內動來動去,大拇趾的趾甲容易瘀血。

●ski 雪板(skis)

板頭圓弧形微翹離地,各個雪板兩側有銳利的鋼邊微微往內凹,使得雪板有腰身。

●ski 固定器(ski binding)

近二十年演化最多的就是固定器。通常死死的鎖在雪板上。雪鞋鞋底前後的凸版是為了能卡進固定器的凹槽。固定器的鬆緊度可以調整讓它在使用者嚴重跌倒的時候自動解開,防止關節扭傷。

●雪杖(poles)

雪杖不是滑雪的必備品,但它對平衡和轉彎節奏有幫助,越野滑雪時也是加速的方式之一。

●snowboard 雪鞋(snowboard boots)

雖然不是塑膠硬殼,但也不軟。它的拉繩有很多種,依功能、牌子及價格而改變,但不論哪一種拉繩,都必須綁緊且固定住腳掌、腳踝和小腿。

●snowboard 雪板(snowboard)

板頭、板尾是圓弧形且微翹離地,兩側銳利的鋼邊微微往內凹,使得雪板有腰身。

●snowboard 固定器(snowboard binding)

固定器的設計也有非常多種,但原則上它的功能是把雪鞋固定住及提供支撐。

明秀姐姐滑雪小教室

●如何知道雪鞋大小正確?鞋子綁緊後站起來,腳趾頭應該輕輕的碰到前面。

●如果穿了雪鞋,腳背或脛骨不舒服,記得檢查鞋舌是否歪了,或跑到外層。

●如何脫雪鞋?將鞋帶鞋扣放鬆後,站起來,手壓住雪鞋後側,膝蓋往下跪就解脫了。

●雪鞋脫下後,建議綁起並扣回原形,防止雪鞋變形。

●雪鞋濕了要烘乾,但不能離暖氣或吹風機靠太近,不然會有融化變形的風險。

●穿ski雪板前,確認固定器有壓下去,不然會穿不上雪板。

●穿snowboard時,確認固定器的帶子長度及位置正確。

●雪杖的正確握法?

手腕穿過帶子後,手掌由上往下,虎口握住帶子與雪杖。這種方式能抓得最穩。

雪杖正確握法

雪杖正確握法

書籍資訊

◎圖文摘自商周出版,陳明秀 著作《我20歲,在日本開滑雪學校》一書。陳明秀的爸爸是台灣人、媽媽是波蘭人的混血女孩,能說流利的中文、波蘭語、英語。從小喜歡滑雪,不怕速度和高度。

明秀自幼跟著波蘭媽媽和台灣爸爸在波蘭的家、台灣的家學習,看似沒有學校規範的自由學習之路,這一路走來,她其實學得更寬更廣,除了媽媽在家為她安排的基本知識與智識教育,才藝課也沒少過,從雲門舞蹈教室、音樂教室學樂器、美術教室學畫,到直排輪、花式溜冰……,波蘭媽媽和台灣爸爸認為,上才藝班最重要的目的是要讓孩子發現自己的興趣與專長。

於是明秀從這些多樣的學習中,逐漸篩選與發現自己對滑冰滑雪的興趣與熱情。她3歲第一次踏上雪地時,就喜歡上滑雪,然後開始學滑冰,期間雖然也曾因練習太辛苦而中斷過,但沒多久又忍不住那股想在冰上雪地滑行的衝動,又開始找教練上課;同時也去雲門雲集學舞蹈,因為這可幫助她在花式滑冰時做動作的藝術表現。在2011年還代表台灣參加在曼谷舉行的亞洲盃花式滑冰錦標賽,並贏得冠軍。

在這本書中,明秀這位20歲的年輕女孩將分享她從小如何從興趣中培養能力,依價值觀選擇職業的成長故事。讓我們一起進入明秀的自學、運動、創業之路。

•更多商周出版《我20歲,在日本開滑雪學校》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

一般的滑雪器材

●ski 雪鞋(ski boots)

滑雪最重要的器材不是雪板,而是雪鞋。雪鞋外殼非常硬,必須用三、四個扣子扣緊,把腳掌、腳踝和小腿固定好。

雪鞋一定要合腳,太緊對血液循環不好,太鬆則無法控制雪板,而且腳在鞋內動來動去,大拇趾的趾甲容易瘀血。

●ski 雪板(skis)

板頭圓弧形微翹離地,各個雪板兩側有銳利的鋼邊微微往內凹,使得雪板有腰身。

●ski 固定器(ski binding)

近二十年演化最多的就是固定器。通常死死的鎖在雪板上。雪鞋鞋底前後的凸版是為了能卡進固定器的凹槽。固定器的鬆緊度可以調整讓它在使用者嚴重跌倒的時候自動解開,防止關節扭傷。

●雪杖(poles)

雪杖不是滑雪的必備品,但它對平衡和轉彎節奏有幫助,越野滑雪時也是加速的方式之一。

●snowboard 雪鞋(snowboard boots)

雖然不是塑膠硬殼,但也不軟。它的拉繩有很多種,依功能、牌子及價格而改變,但不論哪一種拉繩,都必須綁緊且固定住腳掌、腳踝和小腿。

●snowboard 雪板(snowboard)

板頭、板尾是圓弧形且微翹離地,兩側銳利的鋼邊微微往內凹,使得雪板有腰身。

●snowboard 固定器(snowboard binding)

固定器的設計也有非常多種,但原則上它的功能是把雪鞋固定住及提供支撐。

明秀姐姐滑雪小教室

●如何知道雪鞋大小正確?鞋子綁緊後站起來,腳趾頭應該輕輕的碰到前面。

●如果穿了雪鞋,腳背或脛骨不舒服,記得檢查鞋舌是否歪了,或跑到外層。

●如何脫雪鞋?將鞋帶鞋扣放鬆後,站起來,手壓住雪鞋後側,膝蓋往下跪就解脫了。

●雪鞋脫下後,建議綁起並扣回原形,防止雪鞋變形。

●雪鞋濕了要烘乾,但不能離暖氣或吹風機靠太近,不然會有融化變形的風險。

●穿ski雪板前,確認固定器有壓下去,不然會穿不上雪板。

●穿snowboard時,確認固定器的帶子長度及位置正確。

●雪杖的正確握法?

手腕穿過帶子後,手掌由上往下,虎口握住帶子與雪杖。這種方式能抓得最穩。

●如何知道雪鞋大小正確?鞋子綁緊後站起來,腳趾頭應該輕輕的碰到前面。

●如果穿了雪鞋,腳背或脛骨不舒服,記得檢查鞋舌是否歪了,或跑到外層。

●如何脫雪鞋?將鞋帶鞋扣放鬆後,站起來,手壓住雪鞋後側,膝蓋往下跪就解脫了。

●雪鞋脫下後,建議綁起並扣回原形,防止雪鞋變形。

●雪鞋濕了要烘乾,但不能離暖氣或吹風機靠太近,不然會有融化變形的風險。

●穿ski雪板前,確認固定器有壓下去,不然會穿不上雪板。

●穿snowboard時,確認固定器的帶子長度及位置正確。

●雪杖的正確握法?

手腕穿過帶子後,手掌由上往下,虎口握住帶子與雪杖。這種方式能抓得最穩。

雪杖正確握法

書籍資訊

◎圖文摘自商周出版,陳明秀 著作《我20歲,在日本開滑雪學校》一書。陳明秀的爸爸是台灣人、媽媽是波蘭人的混血女孩,能說流利的中文、波蘭語、英語。從小喜歡滑雪,不怕速度和高度。

明秀自幼跟著波蘭媽媽和台灣爸爸在波蘭的家、台灣的家學習,看似沒有學校規範的自由學習之路,這一路走來,她其實學得更寬更廣,除了媽媽在家為她安排的基本知識與智識教育,才藝課也沒少過,從雲門舞蹈教室、音樂教室學樂器、美術教室學畫,到直排輪、花式溜冰……,波蘭媽媽和台灣爸爸認為,上才藝班最重要的目的是要讓孩子發現自己的興趣與專長。

於是明秀從這些多樣的學習中,逐漸篩選與發現自己對滑冰滑雪的興趣與熱情。她3歲第一次踏上雪地時,就喜歡上滑雪,然後開始學滑冰,期間雖然也曾因練習太辛苦而中斷過,但沒多久又忍不住那股想在冰上雪地滑行的衝動,又開始找教練上課;同時也去雲門雲集學舞蹈,因為這可幫助她在花式滑冰時做動作的藝術表現。在2011年還代表台灣參加在曼谷舉行的亞洲盃花式滑冰錦標賽,並贏得冠軍。

在這本書中,明秀這位20歲的年輕女孩將分享她從小如何從興趣中培養能力,依價值觀選擇職業的成長故事。讓我們一起進入明秀的自學、運動、創業之路。

•更多商周出版《我20歲,在日本開滑雪學校》資訊 請點此

◎圖文摘自商周出版,陳明秀 著作《我20歲,在日本開滑雪學校》一書。陳明秀的爸爸是台灣人、媽媽是波蘭人的混血女孩,能說流利的中文、波蘭語、英語。從小喜歡滑雪,不怕速度和高度。

明秀自幼跟著波蘭媽媽和台灣爸爸在波蘭的家、台灣的家學習,看似沒有學校規範的自由學習之路,這一路走來,她其實學得更寬更廣,除了媽媽在家為她安排的基本知識與智識教育,才藝課也沒少過,從雲門舞蹈教室、音樂教室學樂器、美術教室學畫,到直排輪、花式溜冰……,波蘭媽媽和台灣爸爸認為,上才藝班最重要的目的是要讓孩子發現自己的興趣與專長。

於是明秀從這些多樣的學習中,逐漸篩選與發現自己對滑冰滑雪的興趣與熱情。她3歲第一次踏上雪地時,就喜歡上滑雪,然後開始學滑冰,期間雖然也曾因練習太辛苦而中斷過,但沒多久又忍不住那股想在冰上雪地滑行的衝動,又開始找教練上課;同時也去雲門雲集學舞蹈,因為這可幫助她在花式滑冰時做動作的藝術表現。在2011年還代表台灣參加在曼谷舉行的亞洲盃花式滑冰錦標賽,並贏得冠軍。

在這本書中,明秀這位20歲的年輕女孩將分享她從小如何從興趣中培養能力,依價值觀選擇職業的成長故事。讓我們一起進入明秀的自學、運動、創業之路。

•更多商周出版《我20歲,在日本開滑雪學校》資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

運動星球

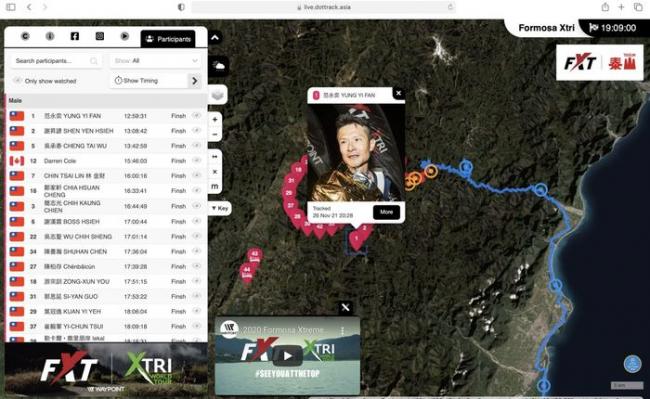

全台最硬FXT極限鐵人三項賽僅26位完賽 「范老師」撐過-3度體感溫度奪冠

2021-11-30

第二屆 Formosa Xtreme Triathlon 極限鐵人三項賽(FXT)於 26 日歷經 19 小時嚴峻賽程圓滿落幕,此次共 54 位極限勇士參賽,僅 26人 撐過武嶺氣溫3度體感溫度 -3 度的艱困環境,登上合歡山頂敲響完賽鐘聲。最終冠軍由自行車登山王「范老師」范永奕以 12:59:31 奪下,亞軍為「鐵人一哥」謝昇諺、季軍則由破格參賽的「泰神」吳承泰獲得。

全台最硬FXT極限鐵人三項賽僅26位完賽 「范老師」稱過-3度體感溫度奪冠(圖為26位黑衫完賽者)

賽道總長 226 公里,海拔爬升超越 6000 公尺,游泳於秀姑巒溪出海口逆游3.8公里,當天早晨六點準時開賽,然而天空不作美,開賽不久就飄起小雨,增加了游泳的困難度。鐵人一哥謝昇諺在游泳三圈賽段中保持領先第一順位上岸。游泳排名:謝昇諺 57:05,寇大龍(Darren)59:23,吳承泰 1:02:40

自行車總長 180 公里,途經蜿蜒曲折的花 64、193 產業道路,台 11 線海岸公路,最終爬升至海拔 1644 公尺的新白楊。登山王范永奕游泳於第五順位上岸(1:20:14),自行車路段如履平地,與謝昇諺同時進到 T2 新白楊。范永奕第二天頒獎典禮時笑說:「我在 T2 與昇諺一同進入更衣帳,謝昇諺說我游泳好快,我也回饋他騎車進步好多,追得好辛苦。」兩位勇者皆是第二屆參加,彼此都把最弱的項目加強訓練並且好好表現,盡情發揮後享受賽事,這就是鐵人三項賽迷人之處吧!

第二屆FXT冠軍 - 范永奕(12:59:31)

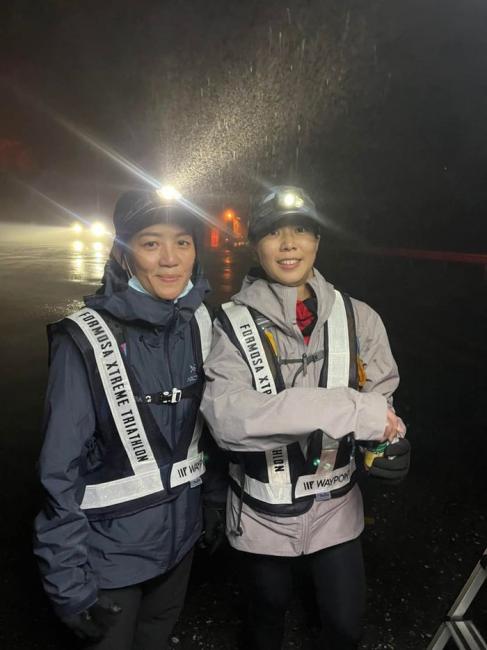

全長 42 公里的路跑,從新白楊停車場起步需一路向上至海拔 3417 公尺的合歡主峰終點,當天武嶺氣溫 3 度,體感溫度 -3 度,時大時小的細雨不停。大會規定陪跑員需過 25k 關原加油站後才能陪跑,前 25K 路程,選手獨自面對黑夜、孤獨、寒冷、雨水、寂靜,考驗的不只體力,還有被伸手不見五指的迷霧包裹著獨自一人前行,這場極限鐵人三項真正的挑戰入夜後才開始。

在路跑賽段,選手與陪跑員互相加油打氣,靠著頭燈光芒跑在漆黑寒冷的山路上。如果你問選手為什麼想參賽,他會告訴你:為了挑戰自己,但如果你問陪跑員為什麼願意義無反顧陪著選手到達頂峰,也許他會告訴你,為了實現一個人的夢想。FXT 極限鐵人三項賽事除了讓我們看見選手堅忍的實力,更讓我們看見一群人為了成就夢想,團結力量的強大,你不是孤單一人,你有一群人陪你一起走的長遠。多位第二次參加的選手亦突破佳績,成功雪恥征服黑衫。

選手與陪跑員

這場由 Waypoint 威整合運動主辦、泰山企業冠名贊助的極限鐵人賽事,創下鐵人賽有史以來最高觀看流量,選手追蹤頁面點擊次數高達 80,000 多次,平均停留時間 6 分鐘,讓大家笑稱那天 FXT 賽事嚴重影響了經濟,因為大家都在關注賽事沒生產力。

FXT選手追蹤頁面

今年有兩位女選手參賽,分別為前體育主播侯以理與陳玉玲,兩人雖未成功登頂,讓冠軍戒指席位再次從缺,但第二次參賽的以理去年騎車項目被關門,今年成績大幅躍進,成功抵達關原加油站、大禹嶺,最終止步 36K,勇於參賽面對挑戰的精神就值得為她喝采。讓我們一起期待女生總冠軍誕生的那一天吧!

侯以理與陪跑員

此屆賽事有 10 位白衫選手(完成游泳、自行車賽段)雖未成功登頂,止步於跑步賽段,但他們不放棄奮戰到精疲力盡最後一刻的態度令人敬佩,留下一點小遺憾,為下次迎接更大的美好。

第二屆 FXT 冠軍范永奕戴上專屬冠軍戒指與現場觀眾分享參賽心得:「大家可以坐在這裡,無論是白衫或黑衫都好,當我們下定決心要做一件事,按部就班地把它做好。雖然結果並不一定如我們預期,但至少我們一個步驟一個步驟把它做好。」

第二屆FXT共10位白衫選手

第二屆FXT亞軍 - 謝昇諺(13:08:42)

第二屆FXT季軍 - 吳承泰(13:42:59)

特別感謝富士達保險經紀人、Vision、AROMASE艾瑪絲、日立變頻冷氣、SCOTT、五十五街精釀啤酒、titan、GOLDEN ARMOUR贊助,因為有這些支持,得以讓世界看見台灣,看見鐵人三項運動在國際舞台嶄露頭角,要挑戰極限不用出國,而應該到Formosa Xtreme Triathlon就是你此生挑戰極限旅途必經的路程。

資料來源/Waypoint

責任編輯/Dama

運動星球

戶外運動KEEN NEWPORT 水陸兩用鞋的6個秘密!

2018-07-12

常常往戶外跑的朋友一定都有聽過KEEN Newport水陸兩用鞋,除了眾所皆知的首創『護趾功能』外,還有什麼是讓KEEN Newport成為戶外運動首選的機能款涼鞋呢?原來KEEN NEWPORT有這6個關於安全、機能與舒適的秘密!

今夏戶外運動必備KEEN NEWPORT水陸兩用鞋的6大秘密!

不含PFC全氟化合物的防水織帶

近年來,超過數十個國家公開支持全面淘汰PFC產品,因PFC早已被證實是人造有害化學物質,透過大氣與空氣散佈,在生物體中累積,對人體、動物會造成長期的傷害。而KEEN在Newport的製鞋過程中,使用不含PFC全氟化合物的織帶防水層,這也KEEN努力在創新與環境保護之間找到最佳平衡與決心!

安全服貼的快乾內襯

戶外活動最重要的事就是「如何能玩得安全?」。因此Newport在護趾設計外,於織帶下方增添一層服貼的類潛水衣材質彈性內襯,這與一般涼鞋最大的不同在於,讓你穿著時更服貼、穩固,使雙腳不易滑動,讓雙腳擁有被包覆的安全感受;加上快乾透氣材質設計,快速恢復雙腳乾爽,穿起來更佳舒適。

擁有快乾透氣材質設計,能快速恢復雙腳乾爽穿起來更佳舒適。

Cleansport NXT生物抑菌專利

值得一提的是,KEEN鞋床的抑菌科技,是採用 Cleansport NXT™ 生物抑菌專利的材質,這在製鞋過程中,大幅減少了化學合成物質的產生,雖然因此在異味抑制維持的時間上,暫時無法像化學物質般輕易將大部份的味道掩蓋掉,但KEEN仍然堅持朝無化學添加的製程方向努力,希望大家在盡情享受戶外的同時,也能帶給大家穿的安心。

快速鎖定彈性鞋帶

而使用快速鎖定彈性鞋帶的Newport,能讓你能依穿著的舒適度來自由調整鞋帶,以固定並服貼腳型,大大滿足了喜愛戶外野餐、露營、海邊…等活動的人所希望穿脫方便的設計,就連小朋友也能輕鬆自己穿脫。

使用快速鎖定彈性鞋帶的Newport,能讓你能依穿著的舒適度來自由調整鞋帶。

剃刀式鞋紋大底

你不可不知Newport多向式橡膠大底中,所隱藏的剃刀式鞋紋設計。當我們走動、鞋子前腳掌部位呈現彎曲時,才會出現的隱藏式剃刀式鞋紋,會增加與地面接觸的摩擦係數,提供更好的抓地力,讓你穿梭在任何地點,都能感受Newport所表現出的高機能性行走路感與絕佳抓地力。

EVA中底及TPU穩定片提供絕佳支撐

最後,其實拿起Newport時就可以感受到它的份量不輕,這是因為Newport的人體工學鞋床是以高密度 EVA 壓模成型,再加上TPU穩定片,能提供雙腳全天候絕佳的支撐度,所以有人形容穿著Newport就像穿著戶外鞋一樣!

剃刀式鞋紋設計會增加與地面接觸的摩擦係數,提供更好的抓地力!