運動星球

New Balance EXPO 為2018 Taishin Women Run Tai

2018-04-09

2018 Taishin Women Run Taipei即將在4月15日開跑,主辦單位New Balance於4月12-14日特別在松菸打造為期3天的專屬基地「New Balance EXPO」,有最新的賽事跑鞋、明星商品優惠、賽事限定 T-shirt、客製化姓名T-shirt 訂購服務等互動體驗,同時邀請金曲歌后艾怡良、長跑甜心張芷瑄,以及三鐵主播侯以理現場分享交流,陪女性跑友一起暖身備戰。

New Balance EXPO 為2018 Taishin Women Run Taipei備戰

商品販賣區首賣波士頓馬限定鞋款 優惠5折起

New Balance EXPO以松菸(松山文創園區1號倉庫)為據點,規劃九大服務展區,參賽跑者除了現場領取參賽物資,更能嘗試一系列的體驗服務,包括讓女跑友從1.8萬名跑者中找到自己名字的「選手姓名牆」、貼心設置「Pacer配速專區」,提供賽道上的專業配速員位置,幫助跑者以穩定配速衝過終點線。

因應四月份世界六大馬波士頓馬拉松與倫敦馬拉松將陸續開賽,「New Balance商品販售區」推出頂級賽事聯名限量款,並備有最齊全的跑步訓練裝備,包括將於EXPO搶先首賣的波士頓馬拉松限定鞋款890v6、倫敦馬拉松限定鞋款890v6與1080v8,以及Hanzo RST等全系列鞋款,並享有5折起的優惠折扣。此外,現場還提供客製化T-shirt訂購服務,讓跑者印上個人名字,一起宣告「Follow No One」,為賽事留下專屬個人宣言的紀念;另有「#我跑我盛開-體驗拍照區」,提供跑者試穿賽事主打戰靴890v6。

New Balance商品販售區推出頂級賽事聯名限量款,並備有最齊全的跑步訓練裝備

拍照打卡 抽世界知名馬拉松賽事資格+來回機票

結合全球各大國際馬拉松賽事,New Balance也特別設置「#跑向世界-主題拍照區」,專門為跑者準備「宣言機票」,只要寫下自己挑戰世界馬拉松的宣言,並打卡上傳Facebook,就有機會獲得國際知名馬拉松賽事資格及來回機票,包含2018布魯克林半馬、2018紐約城市馬拉松、2019倫敦馬拉松、2019名古屋女子馬拉松等。

New Balance頂級賽事聯名限量款,左起為波士頓馬拉松限定鞋款NBX 890v6女款NT$3,950/倫敦馬限定鞋款NBX 890v6 女款NT$3,950、1080v8 女款NT$4,250/ Hanzo R系列 女款NT$3,850

資料來源/New Balance

責任編輯/Dama

運動星球

功德無量的2018 SUPERACE 極地超級馬拉松-台灣站 圓滿落幕

2018-01-25

自2013年起舉辦的「Superace 極地超馬拉松---台灣站」,2018年已邁入第6屆,此次比賽地點選在南台灣,選手們必須穿山越嶺,跋山涉水,橫跨中央山脈,除了挑戰日據時代的浸水營古道外,更途經199縣道、旭海草原,沿著海岸線多變的地形奔跑,從海拔高度千米下拉到乾枯0米河床,靠雙腳勇闖國境之南,一窺福爾摩沙的山海美景。

功德無量的2018 SUPERACE 極地超級馬拉松-台灣站 圓滿落幕

馬拉松全長42.195公里,只要是超過標準馬拉松距離的長跑即稱為超級馬拉松,也就是所謂的「超馬」,SUPERCE則是由超馬好手林義傑所創辦,除了台灣已連續舉辦六屆外,也曾在新疆、內蒙古、吳哥窟等地舉辦過國際極地超級馬拉松。在三天兩夜總計長達100多公里的賽事中,選手在旅途中體驗自行攜帶食物、飲水、面對速度與體力的抉擇,並對抗野外地形、生物、飲水、天氣、時間、體力消耗與速度的困難與取捨。

選手在旅途中體驗自行攜帶食物、飲水、面對速度與體力的抉擇 SUPERACE

藉由134公里獲身心靈的收穫

今年第6屆SUPERACE極地超馬拉松---台灣站,採多日賽制,1月19、20、21日,分3天在南台灣開跑,全程134公里,總爬升3356公尺,第1天從力里國小鳴槍起跑,途經大漢林道、浸水營古道、台東加羅板、達仁鄉、下南田村,全程55公里;第2天從壽卡鐵馬站出發,途經東源(199縣道)、旭海草原、省道26縣、滿州鄉、小墾丁度假村,全程50公里;第3天從小墾丁度假村出發,途經佳樂水、風吹沙、籠仔埔草原、屏鵝公路、墾丁市區,一直到終點墾丁青年活動中心,全程25公里。賽事分男子組、女子組與團體組計分別賽,最後由崔毅軍奪冠,李東翰和徐一石分別位居第2、3名,至於女子組方面,則由張瑋琪拿到第1名。

男子組第2名李東翰(右)、第三名徐一石 SUPERACE

「自2013舉辦SUPERACE極地超級馬拉松以來,參賽者回流率超過85%,因為跑友們的全力支持,成為我持續推廣這項運動的最大動力。」林義傑說,SUPERACE極地超級馬拉松是對自我體能的瞭解與自我生理機能應用的挑戰,選手在面對山間林道、大自然瞬息萬變的地形氣候轉變時,自我心理的煎熬,以及克服負向的能力都要調適到最佳狀態;從另一個角度來看,選手能藉由跑步的過程中,看到在地大自然的山川美景和在地的人文風情,則是極地超級馬拉松心靈層面的收穫。

SUPERACE創辦人、台灣超馬好手林義傑

林義傑表示,主辦單位策劃活動時除了要精算成本外,還必須顧及本身社會責任,像SUPERACE極地超級馬拉松這種大型且多日的賽事,成本自然比一般路跑活動高,除了食宿安排,競賽過程的安全維護更是重點,因此,這次比賽不但有自己的工作團隊,還有屏東科技大學休閒運動健康系師生組成的醫療防護團,讓選手無後顧之憂的放心參賽,在層層安全把關下,2018SUPERACE極地超級馬拉松---台灣站得以順利完賽。

「另值得一提的是,來自各地40多名選手因參賽而相聚,經過3天賽事,彼此患難與共,情感自然融洽,而我也因此結交更多朋友,這些都是無法用金錢去衡量的。」林義傑並打趣用時下最夯的用詞為活動下註解,他說:「我覺得我辦SUPERACE,就像是在做功德!」

撰文/楊為仁

部分攝影/楊為仁

運動星球

運動時代身體有話說:傾聽身體,運動人生更長久

2016-11-02

人生就是要動靜皆宜,才有趣好玩嘛!如果閱讀是一場寧靜的心靈旅程,那麼就讓我們一起在閱讀世界裡統統「動」起來,聆聽身體的神秘聲音。

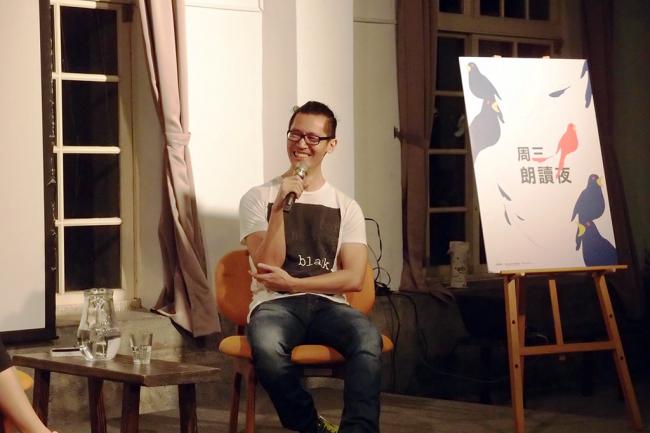

10/26周三朗讀夜,由Annie老師與方俊強一起帶領大家傾聽身體的聲音 Annie老師臉書

華山文創沙龍「周三朗讀夜」在10/26邀請《菜鳥跑者的七大洲馬拉松》作者John Fang(方俊強),他常稱自己是位菜鳥跑者,過去從不運動的他,直到4年前在書店看到高木直子的畫冊,因而燃起他開始跑步的動念。John花費四年跑遍世界七大洲,不管跑步跑到抽筋還是嘔吐,他依然抱著一股熱血用跑步了解身體。

菜鳥跑者方俊強 方俊強提供

有「肌力女神」之稱的國際級健身教練Annie老師,她對於瑜伽、重訓及有氧肌力訓練尤其擅長,甚至開設一家體適能訓練中心,美麗又年輕的她,誰也想不到Annie十年前是一位白衣天使,經過家庭的變故,她因而傷心離開台灣。到了國外,開始以瑜珈療癒身心,也因此認識到健身。

那時的國外女性對於健身觀念已相當盛行,Annie看到趨勢並想朝重訓教練方向邁進,雖然得不到家人的認同,但她仍堅持有天一定要將女性健身帶進台灣。Annie說:「不只健身,任何運動皆需要適合的訓練,才能更長遠。」

肌力女神 Annie老師

藉由書本傳達更多正面能量

他們倆擁有各自的興趣及專業,也在努力之下,出了屬於自己的書。菜鳥跑者John認為,自己出書的最大目的在於想將他所看見的世界各國不同的理念傳達給更多人知道。如;他前往北韓參加北韓馬拉松的那年,剛好也是北韓第一次開放業餘跑者參賽的一年,他覺得這份特別不是每個人都是輕易感受到,所以才希望藉由書本分享出去,讓同樣也有興趣的跑者,得到更多啟發。

已經相當知名的Annie老師,在經營粉絲專業的過程中,每日都會收到粉絲各式各樣不同關於健身觀念的問題;在這些問題中她發現,其實有很多觀念都需要再被教育。而形象良好的她很快就被出版社找上,也正好將Annie老師想傳達給大家的正確觀念以及正面能量結合,讓運動真正成為生活中的一部分。

閱讀,是沉澱的最好方式

談到自己本身的閱讀習慣,他們本身就非常喜愛隨身攜帶書本在身上。常去各地旅行跑馬的John,對他來說書本就是了解世界最直接的方式;每當他要前往一個陌生城市時,他就會選擇與當地文化相關的書籍閱讀,John表示:現在網路雖然方便,但是有很多深入的小細節是在網上看不到的,唯有從書中挖掘,記憶才更深刻,內心也更容易感動。

而平時忙碌的Annie,閱讀就是他最好的減壓方式。《秘密》是他最喜歡的一本書,每當她感到沮喪之時,就會藉由此書得到很多精神上的支持,,當讀到某種意境的時候,心情自然而然也就沉澱了下來。

John表示:跑步就是一直不斷地用身體、腦袋和心靈的對話

傾聽身體,用心對話

當我們在運動時,往往能夠確實聽到每個部位和關節的聲音,因為這些也是身體在跟我們說話,想傳達給我們一些訊息。

上述提到在跑七大洲之前的John是一位近乎沒有運動習慣的人,因此開始跑步之時,他一直處於一個與自己身體抗衡的狀態;每每練習跑步的時候,他總只想著自己的跑姿到底好不好?即使身體其他部位發出疼痛的訊號,他仍假裝沒感覺。

直到開始跑七大馬拉松後,他發現跑步就是一直不斷地用身體、腦袋和心靈的對話,當你開始學習傾聽之時,這些無形的東西也會慢慢融入在身體當中。

「當你懂得感覺肌肉時,你會發現你認識身體更多;當你懂得控制肌肉時,就懂得控制人生。」這是Annie老師最常與學生講的一段話。他認為這就與生活一樣,有良好的習慣,才能更懂得規律規劃人生,所以誠實面對自己的身體,多傾聽它要告訴我們什麼,也是另一種與運動的相處方式。

低潮不是壞事,休息足夠再出發

擁有豐富運動經驗的他們,也曾多次在之中遇到瓶頸。對於面對瓶頸John表示;其實有時低潮不是壞事,他可能要你去尋找自己更適合的方式,如:找同伴或團體一起進行。當有了目標,做多少或是怎麼做都沒有關係,但最重要的是不要因為迷失而放棄。

曾從人生低谷走過來的Annie老師則建議,當遇到瓶頸之時,應讓自己有足夠的休息之後再回去,反而比撐過去來的容易,漸漸地習慣面對低潮,甚至學習與低潮對話後,這些狀況一定能漸漸減少,迎接美麗陽光的人生。

Annie老師建議:遇到瓶頸之時,應讓自己有足夠的休息之後再回去