運動星球

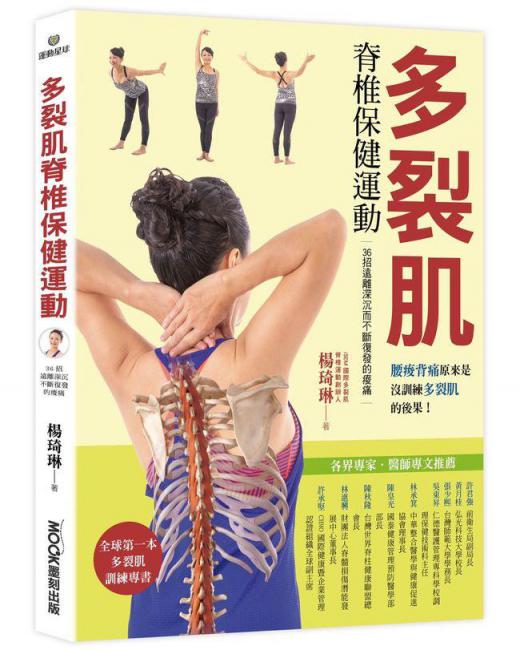

全球第一本多裂肌訓練專書上市 台灣獨創運動有助遠離痠痛

2018-10-11

多裂肌是什麼﹖許多人的痠痛困擾都可能跟它有關,卻鮮少人知道!全球第一本多裂肌訓練專書《多裂肌脊椎保健運動》新書上市,今(11日)舉辦新書發表會,該書作者、獨創多裂肌運動的楊琦琳在會中指出,許多人腰痠背痛、頭痛、睡不好常以為是生活壓力或感冒,其實很有可能是脊椎出了問題:藏在脊椎深層的「多裂肌」肌力和肌耐力不足。

全球第一本多裂肌訓練專書上市 台灣獨創運動有助遠離痠痛

台灣護理師獨創運動 發行全球首本多裂肌訓練專書

《多裂肌脊椎保健運動》一書作者楊琦琳擁有專業護理師背景,曾擔任臨床護理師多年,從2003年起,利用下班時間學習運動調理身體,還指導護理師同事透過運動強化肌力來舒緩肩頸痠痛、下背痛;之後進一步成為休閒運動管理研究所碩士生,並一頭栽入脊椎保健世界,研究各部位多裂肌運動,並在學術界發表多篇以多裂肌為主題的論文。

至今,楊琦琳從一名臨床護理師、運動學系碩士,到成為「iSEM國際多裂肌脊椎運動」創辦人,更在9月底出版全球第一本多裂肌訓練專書,讓台灣又增添一筆「全球第一」。

《多裂肌脊椎保健運動》一書為全球首本多裂肌訓練專書

多裂肌肌力與肌耐力不足 痠痛找上門

從幼兒學會站立的那一刻起,脊椎便開始承受地心引力下拉與體重重力下壓的受力,加上現代社會工作姿勢長時間不良、滑手機習慣等外在因素,痠痛困擾已不再是老年人的專利。

楊琦琳指出,多裂肌(Multifidus muscle)由許多小束肌肉組成,分布從尾椎往頸椎向上延伸,兒童的多裂肌長度約0.5公分,成人約2公分,對稱在脊椎骨縫兩側,可執行深層細微脊骨間的小動作,維持脊柱的穩定作用。其中多裂肌的在腰區最明顯也最發達,因此慢性腰痛常與多裂肌肌力功能消退有關。

然而隨著年紀老化或不良姿勢影響,多裂肌肌力流失、肌耐力退化,使背部肌群無法全天支撐上身重量和前傾角度,導致脊柱側彎、肌肉張力失衡,容易造成肌肉疲勞、脊骨空間緊縮並壓迫神經,日常痠痛與神經緊張情況接踵而至。

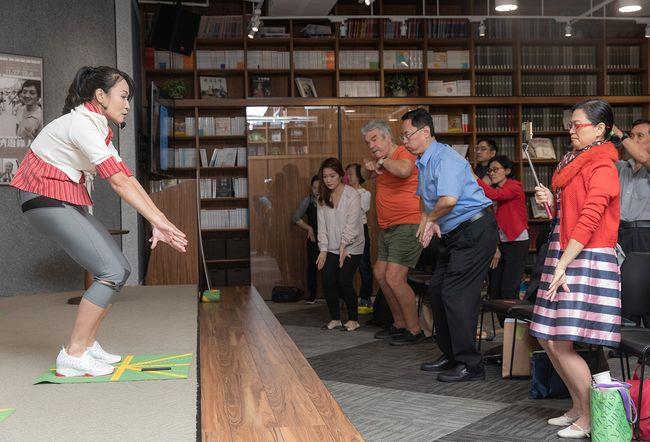

楊琦琳教導民眾利用專利設計的脊椎運動墊做多裂肌運動

楊琦琳表示,許多人明明年紀輕輕或在中壯年階段,就常腰痠背痛、頭痛,渾身不舒服導致晚上睡不好,罪魁禍首可能正是多裂肌肌力與肌耐力不足。例如她曾遇過一名年約四十歲的家庭主婦佩如,佩如育有兩子,生活過得比上班族還忙碌,從早上煮早餐、開車接送上學,到孩子放學後來回接送安親班、補習班、才藝班,晚上回到家又得準備晚餐。繁雜的家務事讓佩如每天工時超過16小時,簡直是個神力女超人,然而日復一日的操勞使她的肩頸和胸椎時常痠痛,甚至延伸到腰部、大小腿的肌肉群都常感到緊繃,嘗試過各種養生方法、保健書籍,脫離不了痠痛纏身;之後靠著長期學習多裂肌運動,佩如才慢慢減緩痠痛困繞。

隨時隨地都能做的運動﹕多裂肌脊椎運動

楊琦琳強調,想遠離痠痛,針對脊椎深層多裂肌的訓練,是在家中、交通工具上、辦公桌前都能隨時隨地進行的解決之道。多裂肌運動結合基礎醫學、解剖學和運動力學,針對多裂肌群的肌力和肌耐力做訓練,動作適合各種年齡層和體況。她分析,做多裂肌運動可活絡脊椎各關節的微血管、活化神經傳遞,更能改善各年齡層因為姿勢不良造成的不適,進而遠離日常痠痛。

楊琦琳在多裂肌脊椎運動體驗會中教導民眾做多裂肌運動

攝影/鄧穎謙、妞妞

採訪/Dama

運動星球

多喝水真的就沒事嗎?要注意喝水過量也會提升死亡的風險

2020-05-06

「多喝水沒事,沒事多喝水」這句廣告台詞相信大家都能朗朗上口,但真的多喝水會沒事嗎?我們都知道構成人體主要的化學物質就是水,它佔人體成份高達55-75%!這樣的佔比數字會依據年齡而異,例如水在嬰兒身體中有75%、成年人有50-70%以及老年人有55%,另外,年齡、性別和有氧健身的差異也會影響一個人的瘦體重比例,進而影響他們體內所含的水量。

多喝水真的就沒事嗎?要注意喝水過量也會提升死亡的風險

計算人體需求量

我們需要攝取的水量才能維持健康的平衡,這取決於我們消耗和損失的水量,這些水必須補充。在24小時內,健康的成年人可以將水分平衡控制在體重的0.2%以內。在較大的兒童和成年人中,如果由於水分流失,而使人的體重下降了3%則認為這是脫水現象;體重下降6%時被稱為中度脫水,而嚴重脫水即指體重下降9%的時候。然而,這很難測量人體消耗或損失的水量,研究中針對不同人群採取的措施顯示出很大的差異。但是,如果人們出現脫水症狀,例如意識混亂或尿量減少,則需要就醫。

很難測量人體消耗或損失的水量,研究中針對不同人群採取的措施顯示出很大的差異。

水中毒破壞細胞

偶爾會聽到水中毒(water poisoning)這個名詞,它是由於飲水過多而破壞大腦功能的過程,喝大量的水會增加血液中的水量,過量的水會稀釋血液中的電解質尤其是血液中的鈉含量,當鈉濃度低於135 mmol / L時稱為低鈉血症(Hyponatremia),然而,鈉主要是有助於平衡細胞內部和外部的液體,當體內的鈉含量由於攝取過多的水而下降時,液體會從細胞的外部轉移到內部導致細胞膨脹,這種情況如果發生在腦細胞時,就容易產生致命的危險。

當我們飲用過多的水時,就會讓細胞膨脹造成顱骨內的壓力增加,這種壓力導致水中毒的最初症狀包括頭疼、噁心與嘔吐;嚴重時還會產生血壓上升、意識混亂、視野疊影、呼吸困難與肌肉無力抽筋等現象。

飲用過多的水就會讓細胞膨脹造成顱骨內壓力增加,最初症狀包括頭疼、噁心與嘔吐。

過量飲水會致命

當你喝的水多於腎臟通過尿液可以排出的水時,就會發生過度水合作用和水中毒。尤其在耐力型運動中非常容易產生水中毒的問題,這是因為許多人都會為了避免脫水進而大量的飲水,這樣的做法反而會造成低鈉血症。在2002年的波士頓馬拉松比賽中,有13%的參賽者有低鈉血症(Hyponatremia)的症狀,0.06%出現嚴重低鈉血症現象,這表示它們體內的鈉含量低於120 mmol / L。很不幸的是有許多的運動賽事因為水中毒造成參賽者的死亡,在國外有個案例是一名30歲的馬拉松跑者,因為過量的攝取水分,造成腦積水和腦幹突出症導致死亡,事後經過測試他體內的鈉濃度低於135 mmol / L。

在耐力型運動中非常容易產生水中毒的問題,這是因為許多人都會為了避免脫水進而大量的飲水。

另外,過度的飲用水也可能發生在精神病患者身上特別是精神分裂的患者,有研究發現他們在幾個小時之內都喝超過10公升左右的水量,一般來說當我們大量出汗時,建議水份的攝取量為每小時1-1.5公升為限會比較安全,雖然,這樣的案例不多但因為有報告指出,這些死亡都與低鈉血症(Hyponatremia)有關。

控制喝水量

根據上述的造成死亡的原因,有許多的人都會認為飲水量是關鍵點,但其實飲水的時間分配也是一個重要的原因,如果你在短時間內喝進大量的水,就有可能將水中毒的風險提升,但如果我們將同樣容量的水分配到較長的時間來飲用,就可以降低發生低鈉血症(Hyponatremia)的風險。例如在短時間內飲用3-4公升的水就有可能會發生這個問題,因此,為了避免出現低鈉血症的問題,最好能控制每小時平均不喝超過0.8-1.0升的水。這是因為我們體內的腎臟,每天能夠排出大約28升的水份,但是,它每小時的排泄量不得超過1升,因此,短時間內多喝水就不會是一個好主意。

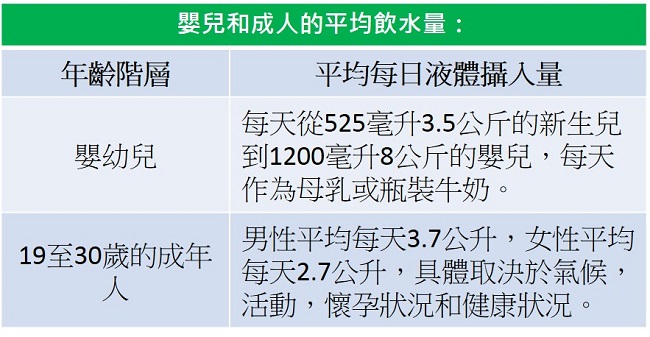

醫學研究所(IOM)建議男性每天的充足水攝入量為3.7公升女性則為2.7公升。

你需要喝進多少水?

每天實際需要喝多少水沒有具體數字,每個人都必需要考量體重、運動項目、運動強度和氣溫等問題,醫學研究所(IOM)建議,男性每天的充足水攝入量為3.7公升女性則為2.7公升,這些建議包括飲料和食品中的水。這裡有個非常良好的經驗法則,當你感覺到口渴時就適度的飲用水量,就可以維持身體良好的水合作用,然而,口渴這個方式並不見得適合每個人,如運動員、老年人或是孕婦都有可能會需要更多的水份。

資料參考/medicalnewstoday、verywellfit

責任編輯/David

陳柏長

一週只要跑步50分鐘 讓你活得更久

2020-01-07

不少人因為要維持或促進健康,開始運動。跑步除了跑鞋外,入門幾乎沒有什麼花費,時間空間限制也是最少的,因此成為最熱門的運動之一。但是一週跑幾次?一次跑多久?該跑多快?通常是網友、跑友建議居多,很少有強而有力的證據告訴大家該怎麼跑。

一週只要跑步50分鐘 讓你活得更久

怎麼跑步才健康?

世界衛生組織建議,為了健康,一週應該進行150分鐘中強度或是75分鐘高強度的跑步運動。但是有些文獻認為跑步無法促進健康(身體代謝、燃脂等),而一些結論為跑步有效的文獻,則對於怎麼跑才健康有很大的分歧。

運動可以促進健康,每年有5百萬人因為不運動導致死亡,其實這些人的死亡可以靠運動避免。根據調查,跑步是沒有運動習慣者要開始運動的前幾名選項,也是多數人正在從事的主要運動之一。因此了解跑步可以對健康帶來什麼好處,顯得非常重要。

最近British Journal of Sports Medicine《英國運動醫學雜誌》,發表了第一篇跑步與疾病死亡的系統性統合分析文章。在這樣高品質期刊上的文章,可以給我們對於跑步該怎麼跑?得到什麼樣健康上益助?有更深入的了解及認知。

《英國運動醫學雜誌》發表了第一篇跑步與疾病死亡的系統性統合分析文章

這篇文章一共找出14篇符合他們設定標準的文獻,總研究人數約23萬人,約有10%的研究對象有跑步的習慣。參與者追蹤從5.5年至35年不等,這段期間約有2萬6千人死亡。

研究顯示,有跑步的人可以降低27%的總體死亡風險、30%因為心血管疾病死亡的風險,以及23%因為癌症而死亡的風險。然而在分析跑步的頻率、跑量、配速後,無法得到跑越多,獲得更多健康上好處的證據。

研究都有其限制,能運動的人基本上都比較健康,至少不會有嚴重心肺疾病,一個走路都會喘的人,是無法跑起來的。這樣的情況可能會造成在研究開始前,就注定沒有運動者有較高的死亡率。但是沒運動比上有跑步的人數比例懸殊(9:1),這樣的疑慮相對較小。

跑步的人可降低27%總體死亡風險

一週跑50分鐘 讓你活得更久

世界衛生組織建議,一週應該進行150分鐘中強度或是75分鐘高強度的跑步運動。但根據研究發現,時間、運動強度跟死亡風險無明顯相關;在調整各項資訊後,結果是一週出門跑一次50分鐘,就能獲得死亡風險降低27%的好處,跑更多或是更快,並不會因此獲得更多好處。

一週50分鐘就能得到降低死亡率的好處,即便如此,我們還是可以推論,雖然跑更多並沒有統計學上的意義,但仍有正相關,表示跑更多還是能獲得好處,只是邊際效益遞減,無法以數據表示出來。

跑步是眾多運動的一環,也是主要的有氧運動代表,有研究發現走路也可以降低10%死亡風險,但沒有跑步有效。走路與跑步的主要差別在速度(或許還有很多不同,如有無騰空時間、肌群的運用等),對於燃脂、有氧代謝、心肺功能有不同的刺激跟程度差別,運動強度高低也會影響死亡風險。

現在眾多研究認為總跑步時間越長,造成受傷風險越高;也有許多研究發現,相較於更多更長的低強度跑步,越高強度的跑步訓練更能提升身體代謝能力,而且不會燃燒較少的脂肪。因此如果行有餘力,應該依自身能力能負荷的情況下,進行較高強度的跑步運動。

過度單一的運動,不但會增加受傷風險,而且無法獲得更多健康上的好處。因此不管是以競技或是健康為前提下進行跑步運動,仍然應該進行肌力訓練、活動度訓練,不僅能增加運動表現,更可以加倍健康上的好處、降低受傷風險。

運動處方

運動處方在台灣是被漠視的一塊,在學生時代及醫師訓練的過程中,運動治療疾病的觀念鮮少被提起。我們被教導如何用藥物或是各種侵入方式治療疾病,以目前台灣血汗健保的壓榨下,創造出傲視全球的治療效果。

運動處方在台灣是被漠視的一塊

傳統醫學的教科書上,不少提到運動可以強化治療效果,像是糖尿病患者在適當運動下可減少一到兩顆藥物使用,普羅大眾聽到最聞風喪膽的癌症也能透過運動來降低風險,甚至在最常見的大腸癌、乳癌上,都可見運動能降低復發的機率,並且加強療效,減少病發後帶來的憂鬱、食慾不振與疲憊感。這些都是我們在疾病治療上,可以再增加的一個強而有力的武器,而且不用花上數億的研發製藥成本,也不會增加健保預算。

跑步最大的風險就是心臟病發,因此許多醫師會避免讓病人去跑步,以規避相關的風險。但是研究告訴我們,跑步可以降低心臟病的死亡風險,當然我們還是需要去挑選合適的病人進行跑步運動,不能跑步的則可以走路取代,應以每個病人不同的狀況去量身打造運動處方。

ACSM美國運動醫學會有許多運動處方的簡易介紹,雖然很多證照可以考,但一線臨床醫療人員卻無法去考取他們的證照。許多時候,我們會透過考試的方式在短期內快速獲得知識,ACSM無法讓一線醫療人員參與,相當可惜。還好買書不會受到這樣的資格限制,ACSM的書對於醫療人員相對可以快速理解吸收,可以在治療中加入運動,達成更好的治療效果。

跑步運動對於民眾相對好上手,進入門檻低,基本上有雙運動鞋就可以開始;肌力訓練就比較講究動作細節,對於民眾要入門相對門檻較高。同理,對於醫護人員設計運動處方,跑步也是較好入門的選項。加上目前醫學上仍以最大心跳作為相關訓練強度指標,這樣的工具取得對於醫護人員,也相對比游泳、肌力訓練監控訓練強度簡單許多。

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室