運動星球

台灣史上首支南極長征隊11/25啟動 陳彥博訓練菜單大公開

2018-11-22

台灣史上首支前進南極點長征隊,即將於11月25日展開探險,團隊包含極地超馬好手陳彥博、藝人宥勝等5人,將進行為期30天的660公里越野探險。團隊於13日從台北出發後轉往智利,並於19日飛抵聯合冰川做最後準備,在團員開啟冒險前,主辦單位橘子關懷基金會公開亞洲南極長征隊這半年來的密集訓練菜單,此菜單由極地教練陳彥博親自規劃,以三大系統高強度體能訓練逐步提高隊員的體能耐力。

台灣史上首支南極長征隊11/25啟動 陳彥博訓練菜單大公開

三大系統高強度訓練菜單

南極長征開始前,為培養隊員面對艱鉅環境挑戰的能力,陳彥博開出高強度的三大訓練系統,包含「平日訓練」、「移地訓練」與「高海拔訓練」。

訓練 1 平日訓練

平日訓練是強化體能的基本訓練,也是最磨人耐心的基本功,隊員每周需進行至少1次慢跑1小時或緩跑10公里;2-3次拖輪胎訓練,每次負重10-20公斤的輪胎,並從慢跑2小時換增至3小時。

陳彥博表示,長征隊每日在南極高原需拖雪橇行進14小時、超過30公里,如同每日揹著30公斤重的托盤,從台北走到桃園反覆30天。因此,兩個訓練項目是培養力量和核心肌肉穩定性,讓隊員有足夠體力應付每天的未知挑戰。

長征隊隊員們在沙崙海水浴場,每人負重10-20公斤的輪胎進行一整天的拖拉訓練

訓練 2 移地訓練

為提前適應寒冷環境,長征隊4月初時遠赴冰島移地訓練,透過滑雪100公里長征,提前熟悉冰川裂縫的營救技術,並進行滑雪技能強化等訓練。

訓練 3 高海拔訓練

南極高原平均海拔2350公尺,為及早熟悉高原高度、稀薄空氣與環境,隊員分別在10月進行了奇萊主山南峰及南華山高山訓練,11月初更連續3天分別從武陵農場單攻桃山、池有山及雪山主峰。

長征隊隊員移地冰島,在極低溫的環境下強化滑雪技能

長征隊隊員於奇萊南華山進行3天高山訓練,在崎嶇的山路間行進

對於高強度三大系統訓練菜單,隊員們起初覺得不難,有冒險王稱號的夢想導師宥勝甚至覺得小兒科。但宥勝回想起訓練過程﹕輪胎和地面有強大的摩擦力,甚至在海裡、沙灘上、野地裡練習,雖然只有10-20公斤的輪胎,拖3個小時下來,就像揹著小孩從台北走到桃園一樣,還不能放生他,只能咬緊牙關撐著完成。

在心情低谷時,陳彥博都會在一旁喊:「保持微笑,保持心情愉悅」,宥勝表示當下其實很想揍人,但照著做後發現真的很有效,宥勝笑說:「當下臉部的表情就會呈現出一種很扭曲的掙扎加上很詭異的微笑,然後難關就這樣一步步跨越了。」

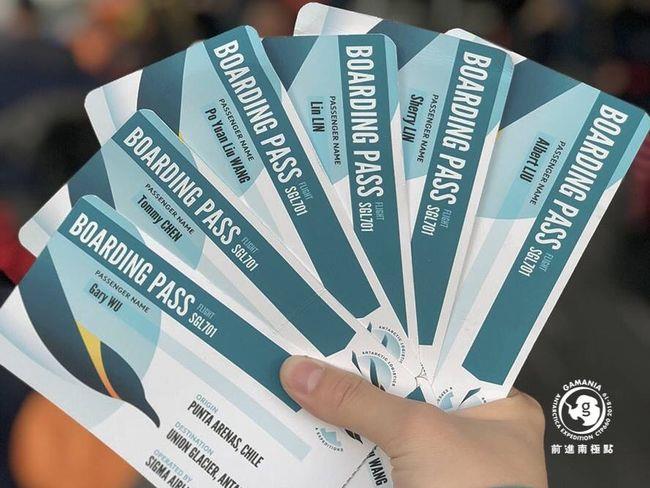

拿著無時刻表機票 19日飛抵南極聯合冰川

「前進南極點」冒險計劃即將在11月25日正式開始,長征隊19日已從智利Punta Arenas飛往聯合冰川,進行通訊測試與極地適應。南極氣候嚴峻,從Punta Arenas飛往南極具不確定性及危險性,班機起降完全靠天氣預報和機師判斷,隊員們在Punta Arenas拿到的是一張無時刻表的機票,飛不飛全看天意,需隨時等待天氣的「破口」才能起飛。事實上,原定是18日起飛,但因聯合冰川颳起每小時90km的颱風級強風,能見度不高,飛機延遲了一天,讓長征隊19日才正式出發。

從智利飛往南極時搭乘的軍用運輸機

在聯合冰川,隊員看不到南極可愛的企鵝,也不會體驗破冰船,有的只是更多未知的冒險與挑戰。在前進冰川前,彥博感性說到:「有別於以往的個人參賽,這次需要帶著團隊一起前往南極,遠征冒險660km越野滑雪到南極點,壓力非常大。過程還需協助物資運送籌辦、裝備系統、醫療照護、風險管理...等,都是學習。」

越接近冒險啟程時刻,團隊也繃緊神經,時時刻刻都在檢查裝備細節,身為隊長、橘子關懷基金會創辦人劉柏園向隊員信心喊話:「這會是一趟非常艱苦的旅行,我們即將邁向地球的極南,在無任何電信訊號的環境裡,只有完成660公里的挑戰,才會再與現代世界接連,我心中有種義無反顧的壯志飛揚。而我最開心的,是能和這麼棒的團隊一同出征,未來一個月裡的每一步,我們都會有許多領悟,我們要期待自己表現得夠好,帶回來與朋友們分享,更帶給社會一些激勵。」

長征隊員們拿著無登機時間的登機證,能不能飛全看老天

關於橘子關懷基金會十週年「前進南極點」計劃

南極長征隊由橘子關懷基金會創辦人劉柏園領軍,極地超級馬拉松運動員陳彥博、知名藝人宥勝分別擔任極地教練與夢想導師,和兩位青年林語萱與吳昇儒,共同組成一跨年齡、跨領域的南極長征隊;十年前負責掌鏡「征服北極」的紀錄片導演楊力州,將負責全程隨行紀錄。多位勇於實踐夢想的代表,挑戰資源極度匱乏、環境極度惡劣的南極點,希望持續把「做大夢」的精神、「冒險」的勇氣傳達給新世代年輕人。

長征隊隊員在智利Punta Arenas,冒險家歐內斯特·亨利·沙克爾頓爵士紀念酒吧「Shackleton Bar」合影

資料來源/橘子關懷基金會

責任編輯/Dama

運動星球

日走萬步有效抗老!專家:可延緩腦部衰老1.75年

2019-05-28

在人年過60歲以後,大腦總容量每年會頻均下降約0.2%,根據過去有大量的證據顯示,定期規律運動可以預防認知能力下降,然而經常運動、參加社交活動的年長者,代謝和血管相關疾病的危險因子都普遍更低,甚至也減緩了大腦的衰退速度以及預防失智症。

日走萬步有效抗老!專家:可延緩腦部衰老1.75年 ©medicalnewstoday.com

根據美國衛生部(HHS)在2018年的運動量建議中指出,至少每週要進行150分鐘的中等到劇烈強度的運動,此時可以獲得實質性的健康益處,甚至還包含了大腦的健康。然而,運動量能夠達到建議標準的人並不多,對於其他不愛運動的族群來說,「最少要做多少運動才可以有效預防失智症」就變成了一個很重要的議題,不過以往一直缺乏研究來回答這個問題。近日在波士頓大學醫學院的一項研究發現,即便只是低強度的運動,只要增加活動量也能提高腦容量和延緩大腦衰老有關。

©traffic-club.info

日走萬步延緩腦部衰老1.75年

這項實驗共招募了2354名受試者,其中54.2%為女性且裡面46.7%的人有達到美國體育活動指南推薦的活動量。該統計指出,活動量達標的人群更少患有高血壓、糖尿病和心血管疾病。根據研究團隊指出,少量運動絕對優於不運動,即使是走路也能夠延緩大腦退化,然而與每天走路少於5000步的人相比,每天達到5000~7499步、7500~999步以及10000步或甚至更多相比,分別相當於延緩大腦衰老0.45年、1.45年和1.75年。

©medshopi.com

然而波士頓大學醫學院教授表示,延緩大腦結構老齡化的運動,可能沒有人們想像的那麼高強度,而增加低強度活動在日常生活中也更容易實踐。目前研究團隊正在更多地區開展研究,分析在不同種族、不同社會經濟條件的人群中,運動對大腦健康的影響。

資料來源/HEHO健康網、MERICAL NEWS TODAY

責任編輯/妞妞

運動星球

2018臺北渣打馬拉松 視障陪跑員訓練營 跨欄王子陳傑也首次體驗陪跑

2018-01-06

由渣打國際商業銀行冠名贊助的「2018臺北渣打公益馬拉松」,這兩年都在賽前召募視障陪跑員,希望透過民眾的親自參與,讓視障關懷的議題能持續下去。今日(6)的「視障陪跑訓練營」,特別召集了「跨欄王子」陳傑及藝人Selina,與34位陪跑員一同受訓,為即將到來的賽事日(2018.1.28)做準備,並且驗收Selina和穎芝的練習成果。

2018臺北渣打馬拉松 視障陪跑員訓練營 跨欄王子陳傑也首次體驗陪跑

渣打國際商業總經理林遠棟表示:『今年是臺灣渣打銀行贊助馬拉松的第五年,我們很高興在渣打的推動之下,愈來愈多的視障朋友走出戶外參與跑步活動;更多的民眾採取行動成為陪跑員,讓跑步昇華成更有意義的公益活動。今年的視障報名人數多達210組,成長5%;申請陪跑員人數高達267位,成長30%,雙雙刷新記錄。這對持續推動視障就業關懷的渣打銀行是很大的鼓勵與肯定。』渣打銀行即將連續擔任四屆視障陪跑員的人資長陳瑋芝也出席訓練營,與跑者分享她的陪跑經驗。

首度體驗志工陪跑 陳傑自嘆不如

練營中,為了要感受視障朋友在跑步中所需的協助,陳傑首次矇上雙眼體驗「黑暗路跑」,只能憑著陪跑員的聲音與對環境的敏銳向前奔跑,陳傑分享:「田徑是我的專長,照理說我的反應應該要很敏捷,但在黑暗裡我因看不見前方而遲疑,甚至無法很快進入跑步狀況,反而要花多一點時間去適應、相信引領自己的人。十分敬佩能夠自在奔馳於賽道上的視障跑者們。」

陳傑佩服視障朋友的毅力,但仍以運動員身份分享基礎「3大完賽要素」。對於即將挑戰2018賽事的陪跑員與視障跑者們,有著莫大的幫助。第一是「好體能」,建立起好的體能才能順利完賽並且降低運動傷害的機會。第二是「好默契」,透過練習成為彼此的助力,才能往更好的成績邁進。第三,是陳傑這半年來最難忘的「加油」,因為他在世大運比賽中,獲得觀眾滿滿的加油聲,讓他有奮力一搏的信心。因此,他邀請大眾一起為視障跑者加油!

陳傑首度體驗視障陪跑,感受跨越黑暗的勇氣,期望帶領其他人突破自我!

2018臺北渣打公益馬拉松成果豐碩 持續陪伴跑者們成長

渣打銀行於2013年結合社福團體、企業及政府的資源,成立「渣打看得見的希望視障就業平台」,支持視障人才多元就業,幫助視障者能獨立自主地生活、讓企業在進用人才的同時實現社會責任;此外,也透過贊助國內最熱門的運動賽事「臺北渣打公益馬拉松」,期待透過這個每年近3萬人齊聚的平台,喚醒社會大眾對於視障就業議題的關注,而截至2018年,渣打銀行與渣打集團也透過賽事將累計捐出近新台幣5,500萬元,持續推動台灣的視障就業及全球防盲救盲計畫,更幫助了近400位視障者投入各行各業。

2017年11月更是藉由全台首次「北中南500K視障接力」寫下全新的歷程碑,將視障者的多元能力、值得更多元的就業機會推上高峰,也因而使更多視障跑者、陪跑員選擇「2018臺北渣打公益馬拉松」成為挑戰殿堂!因此「視障陪跑訓練營」扮演著相當重要的角色,透過專業老師、視障跑者與視障陪跑員的分享,帶領陪跑員們學習在陪跑的過中要換位思考、以視障朋友的方位為中心,透過時鐘方向說明方位,適時告知環境中的變化外,擁有同理心也是建立彼此信任基礎的關鍵。期待陪跑員們能與視障跑者一同享受運動帶來的美好、也能幫助視障跑者在賽道上跑出自己的一片天、更多企業加入關懷視障就業議題的行列。

Selina與視障跑友 渣打銀行電銷小組 石穎芝以不間斷跑步狀態為賽事目標邁進