運動星球

NIKE推出全方位服務幫助跑者突破極限挑戰馬拉松賽事

2018-11-26

一直以來,NIKE仔細聆聽每一位跑者回饋,致力為跑者帶來創新產品提升運動表現及完整配套的消費者服務。年底馬拉松開賽之際,Nike除了提供完整的馬拉松裝備之外,更全面升級從數位和實體店面提供跑者專屬服務,除了賽前服務包含NIKE+ RUN CLUB App《馬拉松語音教練》、「疾速跑餐」、名人跑者一同備戰練跑、專屬服務空間、跑步裝備與跑者貼心小物兌換之外,更將服務擴展至賽後,舉辦跑者完賽派對與完賽成績卡套客製化服務等,為跑者服務注入疾速精神,自線上到線下陪伴跑者訓練每一刻,激勵每一位跑者在比賽日突破自我,WE FLY!

NIKE推出全方位服務幫助跑者突破極限挑戰馬拉松賽事

NIKE+ RUN CLUB App《馬拉松語音教練》

本季NRC應用程式內建的語音指導新增了台灣當地的課程,幫助跑者備戰馬拉松賽事。由NRC教練吳文騫、吳信和與吳敏領軍,與菁英運動員張嘉哲、周庭印、謝千鶴,以及跑步名人歐陽靖、廖允杰、王麗雅和詹宇豪等馬拉松跑者搭檔,針對所有馬拉松跑者提供專業跑步課程與經驗分享。希望透過每集的「馬拉松語音指導」幫助跑者在備戰馬拉松訓練時獲得專業建議指導和不斷激勵自我潛力。

服務查詢:http://Nike.com/nrcapp

NIKE+ RUN CLUB App《馬拉松語音教練》

NRC+NTC賽前專屬服務 與「疾速跑餐」

全面升級的NRC專屬配速員服務,針對初階全馬跑者特別設計了全新的課程內容。NIKE+會員跑者除了可以和專業配速員討論適合的比賽配速,並一同完成一趟配速跑或恢復跑之外,課程也結合跑步營養學與NTC跑前暖身和跑後收操等知識分享,完成NRC+NTC賽前專屬服務後的跑者,即可獲得限量並專為跑者能量補給所製作的「疾速跑餐」一份,全方位的服務在馬拉松季節幫助跑者提升賽事表現,超越自己的目標。今年也特別邀請名人跑者廖允杰和詹宇豪與大家一起備戰,並分享他們過去馬拉松比賽的經驗與如何做足賽前準備。

詳情請上NIKE.COM/TPE查詢,名額有限,額滿為止。

服務地點:NEO19 NIKE品牌體驗店

NRC+NTC賽前專屬服務 與「疾速跑餐」

NIKE賽前專屬服務空間 大膽秀出目標完賽成績

於台北市信義商圈設置「NIKE賽前專屬服務空間」,讓所有跑者們大膽展現自己的完賽目標成績並可以客製化姓名或宣言的電子牆面,鼓勵自我勇於突破同時也可以分享給更多跑者朋友互相激勵前進!空間內同步設有NRC「馬拉松語音教練」體驗及2018 NRC FAST 42故事介紹,凡試穿馬拉松鞋款之NIKE Zoom系列,並現場拍照上傳至個人社群平台#WEFLYTAIPEI,即可獲得NIKE跑者專屬紋身貼紙,每人限兌換一份,數量有限,領完為止。

服務地點:NEO19 NIKE品牌體驗店

NIKE賽前專屬服務空間 大膽秀出目標完賽成績

全方位馬拉松跑步裝備與跑者貼心小物

Nike品牌宗旨一直在為運動員提供更先進的科技與更專業的服務,在馬拉松賽季,陸續推出全新NIKE ZOOM跑鞋系列,包含能滿足跑者在日常跑步訓練對於耐久舒適的追求—NIKE ZOOM PEGASUS TURBO & NIKE AIR ZOOM PEGASUS 35,以及比賽日偏好輕盈疾速的訴求鞋款—NIKE ZOOM VAPORFLY 4% FLYKNIT & NIKE ZOOM FLY FLYKNIT,NIKE ZOOM系列幫助跑者持續不斷突破並為自己寫下新紀錄,共同創造「WE FLY」的疾速體驗。除了專業的備戰裝備以外,更推出貼心跑者貼心小物,凡於2018.11.24-12.9活動期間凡購買當季跑步商品單筆消費滿3,888元,即可獲得NIKE貼心限量冷/熱敷袋一個,幫助每一位在運動後能夠適當紓緩肌肉並能夠擁有出色的跑步體驗。數量有限,送完為止。

服務地點:NEO19 NIKE品牌體驗店、NIKE西門町跑步體驗店、摩曼頓劍潭NIKE旗艦店

全方位馬拉松跑步裝備與跑者貼心小物

NIKE POST-RACE PARTY跑者完賽派對與完賽成績卡套客製化服務

NEO19 NIKE品牌體驗店將於2018.12.9首度為跑者舉辦完賽派對,邀請知名DJ結合音樂與運動一起慶祝參賽者完成目標;活動中凡出示2018.12.9路跑賽事之號碼布及穿著NIKE鞋子完賽照片,即可免費製作印有個人完賽成績的專屬卡套,現場更準備多項貼心跑者服務,一同為跑者慶祝突破自我的重要時刻。

服務地點:NEO19 NIKE品牌體驗店

服務時間:12/9 (日) 8:30-10:30

NIKE POST-RACE PARTY跑者完賽派對與完賽成績卡套客製化服務

更多賽後活動及服務資訊,請關注NIKE+ RUN CLUB FACEBOOK粉絲團。

資料來源/NIKE

責任編輯/妞妞

運動星球

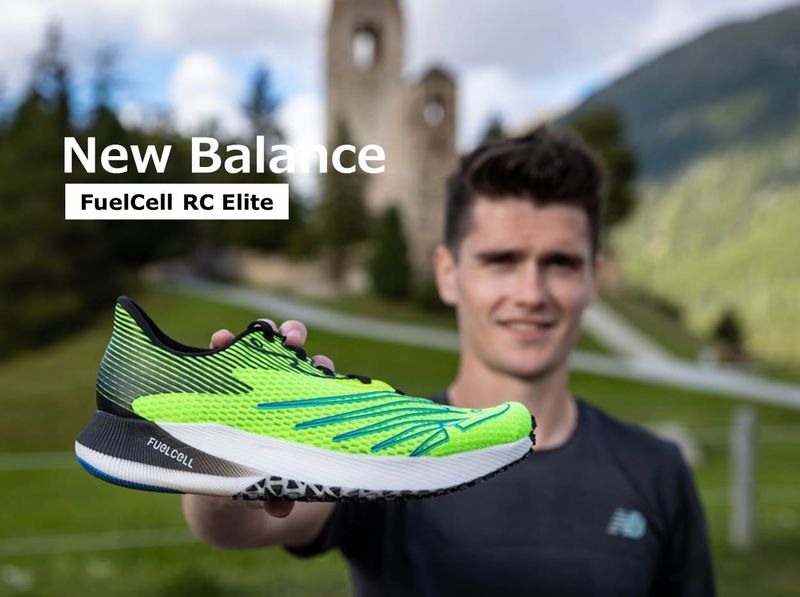

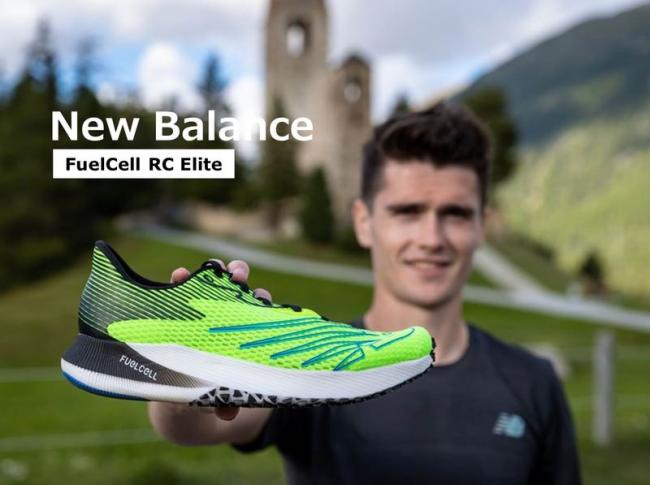

New Balance FuelCell RC Elite旗艦碳纖維跑鞋 助攻飆速馬拉松賽場

2020-09-16

馬拉松賽季將近,New Balance 旗艦碳纖維跑鞋 FuelCell RC Elite 首次亮相,並於 9 月 19 日起限量販售。身為品牌旗下金字塔尖端跑鞋,FuelCell RC Elite 以碳纖維板、FuelCell 極速動能科技、Dynaride 大底及超透氣工程針織鞋面四大要素組成,具備輕量與強韌特性,幫助跑者推進同時維持住絕佳掌控性。

New Balance FuelCell RC Elite旗艦碳纖維跑鞋 助攻飆速馬拉松賽場

FuelCell RC Elite 投注龐大資源與心力下,由 Team NB 中的頂尖運動員反覆測試,在無數次校對後得出對於跑者而言最適合的設計,以「幫助運動員加速」為終極目標。

搭載超輕量中底,披上耀眼螢光及紫色閃電外衣,以最先進且極輕量 FuelCell 極速科技貫穿全腳掌,相較於 FuelCell TC 擁有更強大的動能回饋與推進感。內嵌碳纖維板穩定傳導能量,大幅提升跑步效能。鞋底搭配Dynaride 大底,根據數據研究的凸出結構,以6角度對齊,全面提升腳尖離地的抓地力。

FuelCell RC Elite的設計以「幫助運動員加速」為終極目標

高透氣工程網布鞋面使用熱貼合技術燙印 NB logo,減少鞋面縫合處,使鞋款重量大幅減輕,以 US9 男款為例,重量少於 200g,給跑者透氣輕量的腳感。

FuelCell RC Elite 對於細節的琢磨,優化跑者步伐流暢度,幫助跑者在比賽中極速飆風,再度破 PB!

FuelCell RC Elite 男款,MRCELYB,$7,480

FuelCell RC Elite 女款,WRCELYB,$7,480

販售店點:

西門町概念店 台北市萬華區成都路59號

馬拉松世界 台北市中正區愛國東路70號

Intersport士林店 臺北市士林區基河路130號2F

尚亨崛江中山店 高雄市新興區中山二路560號

資料來源/New Balance

責任編輯/Dama

運動星球

2019渣打馬三萬跑者無懼起跑 蔡依林擔任鳴槍手

2019-01-15

2019 渣打臺北公益馬拉松13日從總統府前熱鬧開跑,這屆共有來自54個國家、近3萬名跑者齊跑,其中最高齡 93 歲,更有超過250組視障跑者及志願陪跑員無懼開跑!代言人蔡依林特別到場擔任3公里休閒組的鳴槍手,天后超親民地揮手為跑者加油,「欄神」陳奎儒與「跳高王子」向俊賢則披上 Be Fearless 披風,象徵帶著視障學生的職業夢想而跑。

渣打馬三萬跑者無懼起跑 蔡依林擔任鳴槍手

蔡依林鼓勵視障學生勇敢追夢

全台規模最大、最多視障跑者參與的「渣打臺北公益馬拉松」今年已邁入第六屆,今年主題為「Be Fearless無所畏懼」。活動代言人蔡依林表示:「今年主題之於我意義非凡,新專輯所探討的話題之一便是面對自身恐懼,學會與之共處並勇敢突破它,和 Be Fearless 概念契合。今天看到許多跑者參與賽事,努力挑戰自我的毅力,令我非常感動。」蔡依林認為,只要目標堅定,即便追求夢想的過程困難再多,最終都能克服。

臺北啟明學校學生陳瑋婷受邀至比賽現場,與蔡依林一起獲頒賽事裱框獎牌,瑋婷雖家境不佳,卻沒有阻擋她想成為甜點師的決心,也希望未來開一間甜點店照顧家人,用甜點帶給更多人幸福感。

蔡依林與其他來賓一起擔任3公里休閒組鳴槍手(左起:國家發展委員會副主任委員鄭貞茂、英國在台辦事處代表Ms. Catherine Nettleton、活動代言人蔡依林、渣打國際商業銀行總經理林遠棟與中華民國路跑協會理事長范姜瑞)

蔡依林親切揮手為跑者們加油

渣打銀行總經理林棟遠表示,蔡依林在演藝事業上的耕耘及堅持,使她今日成為國際級天后;瑋婷雖然有視力障礙,但更勇敢追求自己的夢想,兩位都是 Be Fearless 的最佳典範!他進一步分享,未來渣打將提升視障就業圓夢計劃,以專案形式幫助有天賦但家境困難的視障學生持續深耕天賦,陪伴他們實踐夢想。實際上,渣打銀行6年來透過馬拉松賽事,已捐出近新台幣6,000萬元,善款成功協助近500位台灣視障朋友找到工作,希望透過活動喚起社會大眾和更多企業,加入關懷視障多元就業及職業夢想的行列。

在賽事中首次挑戰擔任視障陪跑員的臺北市政府體育局局長李再立則說:「透過這次陪跑讓我深深體會到,跑步是沒有國籍、性別和年齡區分的,只要保持身心健康、多互相關懷走出戶外,就可以透過運動獲得健康與快樂。」

陳奎儒、向俊賢身披Be Fearless披風 為視障者打氣

呼應這屆賽衣設計採用臺北市立啟明學校學生林依錚畫作,受邀參與3K休閒組的跳高王子向俊賢與欄神陳奎儒,身披象徵乘載北、中、南視障學生職業夢想的Be Fearless披風站上跑道,並雙手高舉衝過完賽拱門,展現對視障學生就業的支持。

向俊賢分享:「這次特別為所有視障學生的夢想而跑,讓我非常開心!我自己一路上也是受到許多人的支持與鼓勵,希望今天可以讓更多視障朋友與學生知道,有這麼多人都看到你們的夢想、為你們加油。」陳奎儒則說:「希望社會與更多企業可以參與,創造對視障朋友友善的態度與環境,今天想用行動讓視障學生們知道,在追逐夢想的道路上並不孤獨,只要肯努力踏出一步、大家都會為你加油打氣!」

陳奎儒(右) 與向俊賢(左)身披承載視障學生職業夢想的披風

蘇志濱連三週奪全馬台籍冠軍 周庭印、傅淑萍半馬第一

渣打馬拉松具國際IAAF/AIMS認證賽道,眾高手雲集。全馬男子組由肯亞籍Nzyoki Francis Kioko,以2小時22分49秒奪冠 ,曾任視障陪跑員的蘇志濱則連續三週參與全馬賽事都跑出台灣第一,這次以2小時39分20秒摘下台灣男子冠軍;全馬女子組則由台灣籍的蔡昀軒以2小時58分18秒摘下后冠。

半馬男子組由台灣籍好手周庭印,以1小時09分13秒奪冠,賽後他表示,自己剛開始表現沒有很好,希望調整好步伐後,有機會代表台灣參加奧運比賽。半馬女子冠軍則由台灣籍傅淑萍以1小時19分31秒封后。今年新增的13K揪團挑戰組,由「遠征旅跑」8名跑者以6小時30分14秒加總成績摘冠,也獲得下個月一起前往「2019渣打香港馬拉松」挑戰半馬的資格。

視障選手部分,全馬男子視障選手由吳春成與陪跑員林宗翰,以3小時24分53秒奪最佳成績,女子視障選手賴玉琴與視障陪跑員黃敬堯,則以4小時56分38秒摘下冠軍。

蘇志濱以2:39:20摘下台灣男子冠軍

全馬男子組冠軍由肯亞籍Nzyoki Francis Kioko以2:22:49成績獲得