運動星球

跑步能帶來幸福感? 研究:跑步機只需30分鐘,憂鬱症狀有解

2019-07-12

大多嘗試過跑步的人,都可以體會跑步能帶來好心情、改善情緒,但要跑多久才能有這個效益呢﹖根據發表在美國運動醫學會期刊的一項研究指出,在跑步機上花30分鐘,就足以解除嚴重憂鬱的症狀。

跑步能帶來幸福感? 研究:跑步機只需30分鐘,憂鬱症狀有解

這項研究主題是急性運動對於重度憂鬱患者情緒和幸福感的影響,研究者招募40名(男15、女25)接受重度憂鬱症治療的患者,將他們分為兩組,一組在跑步機上進行一次性的30分鐘中等強度跑步,另一組則30分鐘安靜休息,接著調查他們情緒狀態的改變。結果發現,雖然兩組在心理困擾、憂鬱、混亂、疲勞、緊張和憤怒等情緒都有相似的減低趨勢;但只有運動組的人明顯增加積極幸福感、活力指標也顯著增加。

上述研究說明了跑步習慣不只讓人心情愉快,連一次性的跑步對於憂鬱症患者來說,都能在短短30分鐘獲得改善。一些研究更顯示,有氧運動在治療輕度至中度憂鬱症上,與抗憂鬱藥物有同等效果,且運動的副作用相對有益,包括改善健康、體重控制,而不是像藥物的副作用腹脹、性功能障礙等負面影響。

因此,目前在澳洲、英國、荷蘭等國家,憂鬱症治療官方指導方針就將運動作為第一線治療(最初步基礎的治療)。

一些研究顯示,有氧運動在治療輕度至中度憂鬱症上,與抗憂鬱藥物有同等效果

身體活動怎麼改變心理﹖

在許多研究受試者和疾病患者上已被證實,人體在某些活動中,例如長時間、連續、中等至高強度的運動,以及深呼吸等會促進腦內啡(Endorphins),而腦內啡的效用就如醫療用的嗎啡,能讓人產生愉悅感,常在馬拉松界聽聞的「跑者的愉悅感」(Runner's High),正是指當運動量超過某一階段時,體內便分泌腦內啡。

不只有腦內啡,亞利桑那大學人類學教授David Raichlen曾測量跑者、狗和雪貂在跑前和跑後的「內生性大麻素」濃度,結果發現跑步不只促進腦內啡,內生性大麻素濃度同樣也升高,而內生性大麻素和腦內啡、血清素及多巴胺的運作方式十分類似,也可以解釋為產生「跑者的愉悅感」因素之一,而這些化合物在記憶、平衡、運動、免疫力和神經保護作用等人體基本功能上,扮演著重要角色。

在馬拉松跑者上常會發生「跑者的愉悅感」

有運動習慣者從跑步中獲得更大效益

2008年發表在復健醫學檔案的一項研究中,研究者請超級馬拉松選手、有常規運動習慣者及無運動習慣者,以自身感覺稍微困難的速度走或跑30分鐘。訓練之後,每個人的情緒都獲得改善,但超馬選手和常規運動習慣者的效益幅度是無運動習慣者的兩倍。更值得玩味的是,超馬選手和常規運動者在運動後,比運動前有更大的活力與更少疲勞,但無運動習慣者對此無感。

美國運動心理學領域領導人物、愛荷華州立大學教授Panteleimon Ekkekakis分析上述原因﹕跑者可以長時間保持良好的配速與節奏,不會進入無氧狀態,而這可以促進改善情緒的生理機制。至於久坐不動的人換氣閾值非常低,沒動幾下就很容易進入無氧閾值(運動者體內出現明顯無氧徵兆的臨界點或界線 ),因此改善情緒的效益較低。

看完文章,無論有沒有跑步經驗的你,當下一次憂鬱情緒來襲,你知道該做什麼了吧?

資料來源/BUSINESSINSIDER, Runner’s World, 國家地理

責任編輯/Dama

運動星球

4分速跑160公里超馬 美國神人一天破兩項世界紀錄

2019-09-02

對一般市民跑者而言,用4分速跑完一場馬拉松42.195公里,已可成為「破3」高手。而一位美國運動員Zach Bitter在8月底剛以平均每公里4分13秒配速跑完100英里(約160.9公里),共花11小時19分13秒,成功打破100英里世界紀錄。沒想到衝過100英里終點線時他並沒有停下來,繼續以12小時跑104.8英里的成績打破自己在2013年創下的世界紀錄。同一天雙破世界紀錄的Bitter,可說是超馬界神人中的神人!

4分速跑160公里超馬 美國神人一天破兩項世界紀錄

Zach Bitter破世界紀錄的場地位在美國威斯康辛州最大城市密爾瓦基的室內田徑賽道,一圈距離443公尺,比賽是Six Days in the Dome六日賽中的24小時項目。他以每英里6分48秒(相當於每公里4分13秒)配速繞了363圈田徑場,100英里共花11:19:13完賽,比俄羅斯跑者Oleg Kharitonov創下高懸16年的世界紀錄11:28:03,快了近9分鐘。

Bitter曾在2013年以11小時40分55秒打破美國100英里紀錄,而讓他破世界紀錄的Six Days in the Dome賽事僅是他人生第二場100英里比賽。事實上,今年當他接到活動主辦單位的邀請電話時,他正在希臘為9月27.28日的斯巴達馬拉松賽進行訓練,起初他認為Six Days in the Dome可幫助他在斯巴達馬拉松之前做調整,不過在歷經幾次艱難的訓練後,他開始想挑戰新的記錄。

Bitter在接受外媒《跑者世界》訪問時自述﹕「我在鳳凰城的夏季中心訓練,要在攝氏超過37度下跑3-3.5小時,而且維持每公里約4分02秒配速。在一個4週的訓練週期中,上述訓練我做了134次,有2週達到150英里(約241公里)週跑量,我覺得自己處在最好的狀態。」大約5-6週後,Bitter決定如果有機會,絕不會放過在比賽中創造新紀錄的可能「當我心態轉換後,這場比賽就成了我的目標賽事,而我開始認為新紀錄可能發生。」

比賽當溫度涼爽、天氣非常好,Bitter的全液體補給策略是﹕前段每隔幾小時就將水和營養補給品混和飲用;開賽5小時後,為了補充能量和咖啡因並維持身體水分和活動,他每小時喝一次含巴拉圭冬青的飲料。這樣的補給幫助他在以5小時40分38秒通過50英里標記時,雙腿仍狀態良好。

進入後半段50英里,Bitter嘗試在下半場的前段加速10-20分鐘,但配速卻比以往習慣的速度慢,雖然仍保持配速,但他心裡開始出現疑慮。「約50英里處,我沒有很大的自信能比前半場跑得快,即便在後半場好幾圈我跑得不錯。當我到達長跑訓練的最長距離時,我的精神達到極度愉悅,而我需要停下來思考,平常我週末練習的最後幾十英里是怎麼完成的﹖我要把它想像成是周末訓練一般。」

在全長443公尺的跑道上,Bitter以11:19:13完成了100英里(約160.9公里),而他的下半場以5:38:35完成,比前半場快約2分鐘,在如此長距離的比賽中竟能做到「後段加速」。Bitter說道﹕「這是壓在我肩上的巨大重量,也是我訓練6年來的重要部分,所以當我通過100英里終點線時,就好像終於把最後一塊拼圖拼完整。」

然而隨著打破100英里世界紀錄,Bitter並沒有停下腳步,他繼續多跑了40分鐘,總共繞田徑場378圈,以12小時內跑完104.8英里(約168公里),打破了自己在2013年創下的101.8英里紀錄。是的!Bitter在同一天內跑出兩項世界紀錄。

打破世界紀錄後,Bitter恢復得很好,只有一些微小的痠痛和肌肉緊繃,但整體感覺良好。賽後他表示「除了自己獲得記錄之外,我希望藉此引起人們對這類活動的關注;超級馬拉松雖然以越野賽道為主流,但超馬運動員並不會害怕接受平坦賽道的挑戰,如果我能激勵多一些人參與其中,我認為這項運動肯定有人能在11小時內完成!我非常渴望知道人類在這類比賽中能到什麼極限。」

資料來源/Runner's World, The Washington Post

責任編輯/Dama

許立杰

波士頓馬拉松非官方實用指南

2019-04-12

過幾天就是一年一度的波士頓馬拉松。作為一個參加過20場以上全馬,包含兩屆(2017, 2018) 波馬的跑者,提供一些經驗給大家。內容不一定完全正確,建議配合官方手冊與網站閱讀,並以官方公佈為主。

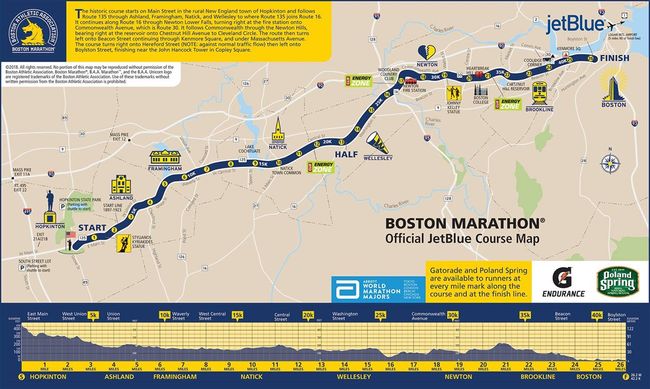

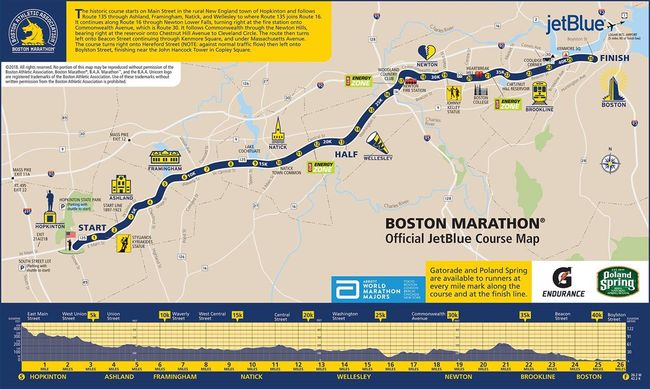

波馬賽道是從Hopkinton開始,往東北經過Ashland, Welleslley, Newton, 最終進入Boston市區。全程42.195公里,呈現起伏向下(Rolling Downhill)的地形。

也因為賽道屬於A點到B點,並且有下坡賽道的優勢,波馬的成績無法做為世界紀錄、也無法作為台灣長跑競技網認證成績使用。不過它還是IAAF & AIMS認證賽道,所以拿來報名菁英級別的賽事是可以的,例如東京馬拉松的次菁英組名額,以及福岡國際馬拉松等*。

*東京馬拉松次菁英組2019年報名標準是男性2:45:00、女性3:30:00,每年可能不同。福岡國際馬拉松報名資格是A組2:27:00、B組2:35:00,限男性。

天候

四月的波士頓是早春,理想狀態應該是8-12度,合適跑馬的天氣。可若你看往年(2011-2018)官方氣象紀錄:

年份 起/終點溫度(攝氏) 天空

2011: 8/13 晴

2012: 18/31 晴

2013: 13/13 晴

2014: 16/16 晴

2015: 8/8 陰雨

2016: 21/16 晴

2017: 21/23 晴

2018: 5/7 大雨

每一年變化都非常大,要說近幾年最適合跑馬的只有 2013 年,可那年偏偏發生了波馬爆炸案。我參加的過去兩年,一年是溫暖大晴天 (攝氏 21~23), 一千多人中暑進醫療帳篷;一年是低溫豪大雨 (體感零度以下),還是一千多人失溫進醫療帳篷。

這122年來,有下過雪(5次)、有大豪雨(4次)、有異常炎熱(11次) 。說到這你大概可以知道,波士頓的春天,異常的天氣其實也就是正常發揮。我的建議是:

"Hope for the best; plan for the worst." / 抱最好的希望,做最壞的打算。

炎熱氣候:電解質/鹽錠、防磨膏/凡士林、注意補水

寒冷氣候:多餘外衣(防風防水、可以扔棄)、輕便雨衣、手套暖暖包、多準備一雙鞋襪

其餘依照個人習慣增減,反正能帶著就帶著,不能帶的,落地趕快買。通常賽前三天預報就很清楚了,不要像去年一堆人在最後一刻還找不到地方買外套雨衣,臨時買的大概又很醜,這是實話。

不少人問我這件外套是哪來的,答案是賽前一天在Expo的出清區及急忙忙買的

賽前整備

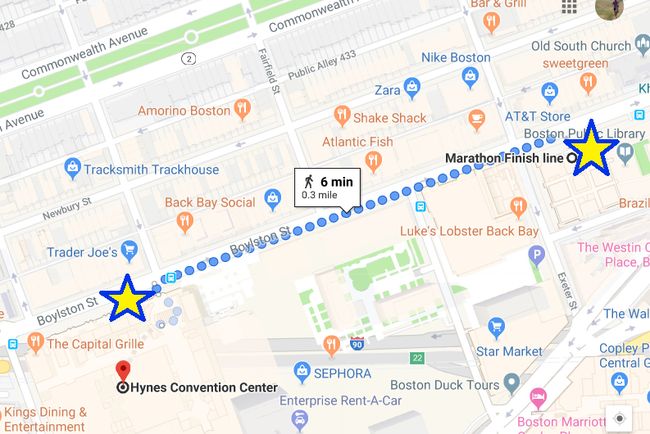

波馬Expo從週五一直到週日,沒意外的話都在John B. Hynes Veterans Memorial Convention Center, 就在距離終點線500公尺的地方。取物時順道去終點看看,想像週一從拱門下通過的場景,會很有幫助的。

報到很容易,要攜帶證件跟出示取物證明 (紙本或電子檔皆可)志工非常多,沒有什麼排隊的問題。

官方購物是adidas, 每年的慶祝夾克是不會賣完的,其他東西看銷售量,賽後可能會打折。不過如果是風塵僕僕遠道而來的,看到喜歡就買,別考慮太多了。目前只聽過後悔沒買的,還沒聽說後悔買的,當然,也可能是嘴硬就是了 (笑)

吃的方面,市區內就有中國城、飯麵都有,口味就不要太苛求了,能吃飽最重要。另外除了Chinese之外、Korean、Japanese、Thai、Vietnamese都是可以嘗試的關鍵字,適合習慣亞洲口味的跑友肝醣超補。

波士頓龍蝦嘛,優質蛋白質,幾乎沒有脂肪跟碳水,這東西適合...賽後吃:)

Expo(Hynes Convention Center)距離終點只有500公尺

去終點前想像一下,自己隔天的樣子吧!

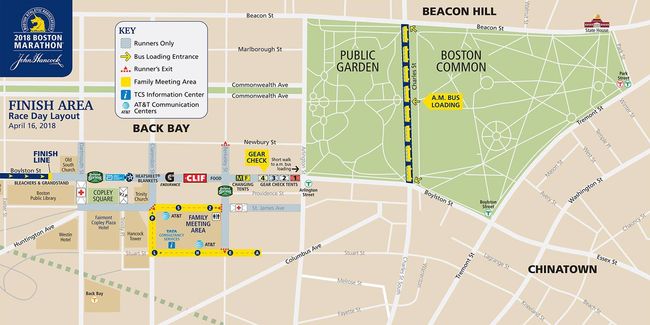

賽前一天:仔細閱讀參賽者手冊,記住自己要搭巴士的時間、準備好隔天的早餐,早早回飯店歇著。流程是這樣的:在終點寄物 -> 搭官方巴士去起點 -> 跑回終點後原處取物。

注意:起點沒有寄物,另外寄物有專用的袋子,用自己的是行不通的。

Finish Area, 黃色巴士就是搭車的位置

比賽日

依照波次不同,在合適的時間起床。以第一波Wave 1(紅色號碼布)跑者為例,要求在6:00-6:45分從終點Boston Common搭上Bus. 依照個人經驗,以官方建議的時段上車,時間絕對足夠,不用再早了。

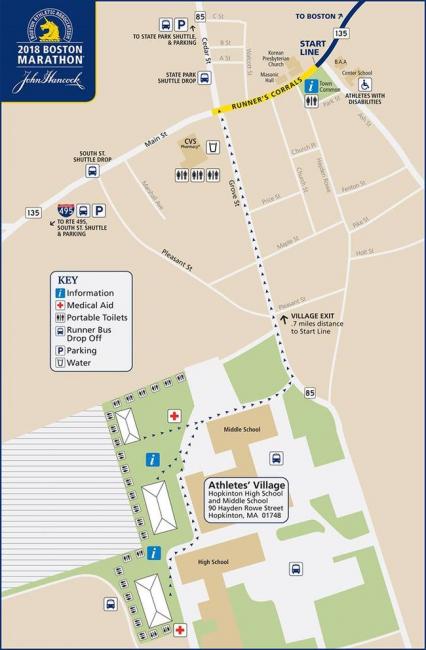

巴士行駛到起點Hopkinton大約40分鐘,大約會在7:30-8:00間抵達選手村。這時距離起跑還有整整兩小時,所以我建議在巴士上頭小睡一下,也有很多人會太興奮而講一整路的話。老實說真的很吵。不過我第一年也是這樣 :P

選手村裡有吃有喝、覺得餓的還可以補個貝果、香蕉、咖啡。你大概會坐在草皮上,下雨的話會變成爛泥巴,如果有準備個紙板或塑膠墊,當場就變VIP.

運氣不好的話選手村就會變這樣

9:15 之後,選手村通往起點的路會開啟,到起點的路程大約還有1公里,感覺好的話可以小跑熱個身。最晚在9:30就會抵達起點旁,這時有最後一次上洗手間的機會。

下圖就是從選手村走向起點的路線,注意進Corral前還有最後一次上洗手間的機會。

09:32 女子組精英出發 (也就是除了 Wave 1 的人以外都看不到)

10:00 男子組精英出發

10:02 一般組 Wave 1 出發

比賽

總結一句話:上傷心坡不可怕、末十公里賣力踏(對,我是故意押韻的。)

美國國歌後、槍響前,頭頂上會有三架戰鬥機呼嘯而過,主持人開玩笑說:「他們是今天最快到終點的。」然後比賽開始。

還記得賽道的樣子嗎?不記得,我們再來一次:

0-5 miles (0-8K): 起伏路段,整體下坡

一開始覺得很輕鬆是正常的,特別是下坡的路段、旁邊還有無數群眾在賣力加油。不能比目標配速快,可以比目標配速慢。現在快的十秒鐘,後面要用一分鐘來還。

5-13 miles (8~21K) 大致上是平路,有點小幅度起伏

執行目標配速,不要快、不要快,專心跑步,注意體感心跳。過了半程,體感應該要很輕鬆,幾乎就跟沒跑一樣,好像剛暖完身。

Mile 14 (22K) 衛斯理學院,Free Kisses 大放送

索吻的靠右、追成績的靠左,各取所需,互不干擾。這是你在美國唯一可以合法跟女學生索吻的機會,我不會跟你太太說的。

(AP Photo/Steven Senne)

(免責聲明:我兩次都沒親。太太你有看到吧?)

16-21 miles (26-33K) 牛頓四大坡、傷心坡

惡名昭彰的傷心坡,跑過的都知道,其實也沒有多可怕。真正可怕的是30K左右的撞牆期,在這時候會一起出現。

所以前面跑太快的人,哭泣吧!後悔吧!前面保守點的人,傷心坡不傷心,三步併兩步也就過了。可以接受速度合理下降,不要強攻上坡,記住全馬比賽在20 miles(32K)之後才開始。

21-26 miles (33-42K) 進市區,最後10公里

各位觀眾,整個賽道中最容易、最好跑的路段終於出現了:過了傷心坡之後,會是5公里的下坡,再接5公里的平路!

你所有累積、保留的體力,就是為了在這時候碾壓眾生。我還記得我在前年,咬住配速攻克傷心坡,最後卻在坡頂抽筋,眼睜睜看著下坡卻痛到跑不了的遺憾;更記得去年,上坡放鬆保持步頻、任由自然掉速,卻在最後10公里全開、超車近百人的痛快。

要我選一百次,我都選後面那個 ;)

26-26.2 miles (42-42.195K) 終點前衝刺

在消防局前最後的左轉後,你就可以看到遠方的深藍色拱門了。這是你在夢中期待無數次的場景,同時也意味著比賽即將結束了。

不要留下遺憾、盡情衝刺吧!賽道旁的觀眾,要嘛是大老遠來幫你加油的家屬朋友、要嘛是羨慕你能在賽道上奔馳的跑者。在他們面前展現出最好的自己,是對比賽的尊重,更是對自己的負責。

26.2 miles (42.195K)

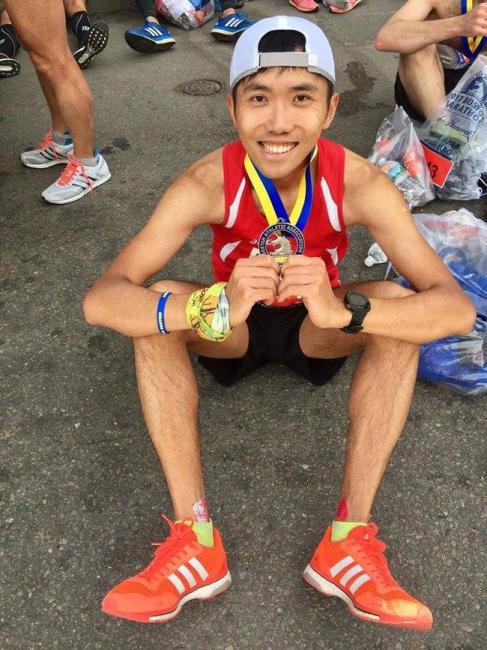

過終點後,不要停留。跟每一位你見到的志工道謝、向每一位你見到的群眾 High five!

來到獎牌桌前,白髮斑斑的老奶奶笑臉盈盈。然後你彎下了腰,讓她在你的脖子上,掛上那面獨角獸的徽記,她輕輕地說:

「恭喜你,你現在是個波士頓馬拉松跑者了。」

以上個人經驗,不一定完全正確。不過如果你心理完全沒底,那姑且就信我一次。

參加過這麼多場比賽,波馬仍然是那個 one and only 讓人會一而再、再而三回味的地方。就如同賽前選手村的廣播:

「每個來到 Hopkinton 的跑者,都有個不為人知的故事。不過你們都靠著自己的努力,來到了這裡。」

願每個參賽者都有最好的體驗,也祝福每個以此為目標的跑者,總有一天美夢成真。

/ 關於許立杰 /

沒有受過一天田徑訓練,長大才發現自己很喜歡跑步;參加過兩屆波士頓馬拉松,全馬最佳成績 2 小時 39 分。目前居住在加州,與同樣追求全馬夢想的夥伴一起努力著。

FB Jay的跑步筆記