運動星球

站10分鐘就腰痠﹖ 多裂肌運動鬆開你的每節脊骨

2019-08-02

人體任何姿勢都要依靠脊椎穩定性,當久站時,脊柱肌力會靠四面八方不同力量用力來穩住身體,時間久了,肌肉韌性和肌力都會疲乏;加上地心引力將身體重量下拉,重量往下壓迫骨骼,所有問題正好匯集給人體中央的龍骨承受,痠麻、疼痛、末梢靜脈回流欠佳…各種問題接踵而至。跟著台灣獨護理師楊琦琳獨創的「多裂肌脊椎運動」,原地運動就能鬆開每節脊骨,更能同時訓練到下半身。

站10分鐘就腰痠﹖ 多裂肌運動鬆開你的每節脊骨

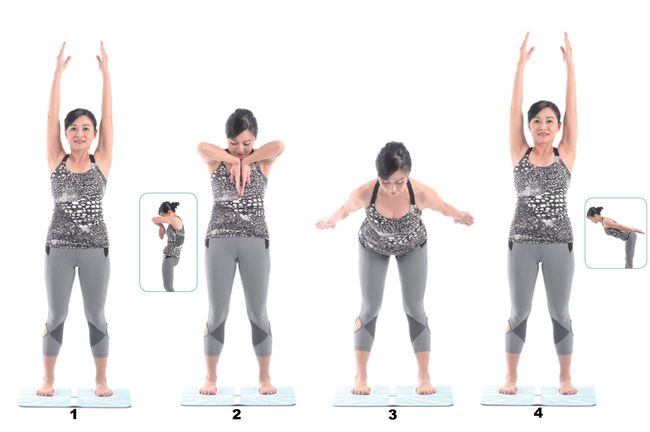

1. 沉脊展胸

做沉脊展胸時,指尖拉正到頭頂維持身體脊椎中線、指節到手背一步一步對貼等動作,除了訓練脊柱肌肉彈性與穩定度,也強化腕關節、肘關節與肩關節的肌力。

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。雙手上舉,手臂內側靠近雙耳。

步驟2:雙手一開始從步驟1手掌相對轉為手背對貼、腕關節對碰,並由指尖引導向下,指尖順著從眉心、頸椎、胸椎往下引,帶動胸椎多裂肌肌群一段一段伸展,將肩胛關節外推到兩側最緊的力度。

步驟3:身體重心往前,頸椎與下巴維持一個拳 頭空間。 指尖順腋下、身體兩側延伸到尾椎處。 伸直手臂,手掌向上,脊柱前挺,胸椎 多裂肌肌群收縮挺正。

步驟4:手掌順著外側外展,多裂肌肌群收縮,身 體回正。雙手上舉,手臂內側靠近雙耳, 回到起始動作。對稱性訓練脊柱兩側肌群張力。

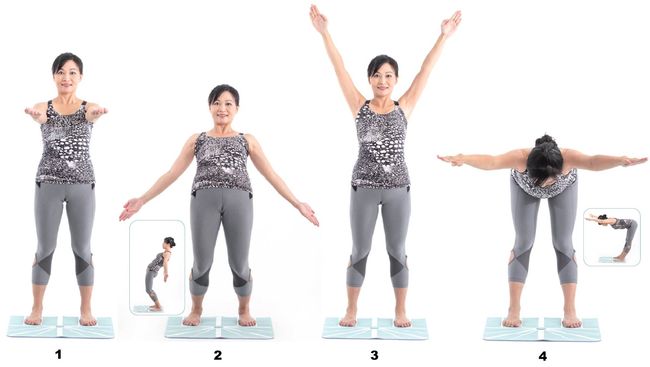

2. 頂髖推腰

頂髖推腰是非常簡單的初階多裂肌肌群訓練,可利用受限空間舒展腰椎疲累、改善尾椎受壓問題。腰椎和尾椎多裂肌肌群收縮時,帶動背部肌群活絡,除了抗地心引力帶動血液循環,也可從腰椎後推和挺直動作間,深層刺激腸胃內臟,達到自我按摩功效。

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。 雙手上舉,雙手虎口內扣在髖關節兩側。脊椎維持中立線。

步驟2:雙腿膝蓋打直,重心在腳跟和尾椎後方的點。 身體前彎,腰椎與尾椎多裂肌肌群輕收縮,前傾時保持背部直線。

步驟3:膝蓋微蹲,帶動尾椎往後傾。 腰椎伸展,帶動腰尾椎和骨盆改變位置,並牽動多裂肌的肌纖維伸展。

步驟4:從尾椎帶動腰椎,讓脊柱從側面看呈現C字型,伸展整條多裂肌肌群,讓神經壓迫稍微緩解。

3. 後腰拉脊

適合年長者、低頭族,以及駝背、肩頸痠、下背緊的人,減緩腰尾椎多裂肌肌群不適症狀,訓練多裂肌肌力,並帶動肩關節和肩胛大動作伸展,活化僵硬的肌群。

步驟1:雙腳掌與肩同寬站立。 雙手兩側到胸椎正前方,掌心向上。脊椎維持中立線,肩膀放鬆。

步驟2:腰椎後仰,頸椎下巴內收。雙手自然下放,微展開。 膝蓋微蹲,放鬆肩膀力量。

步驟3:雙手往兩側畫大圈,帶動身體前彎拉正。 膝蓋打直,保持脊椎直線垂直於地面。

步驟4:指尖引導帶動身體向前傾,膝蓋打直,使腰椎與尾椎肌群穩定保持在身體正中線。

1→2→3組為一套,建議連續做3套。

書籍資訊

■ 圖片摘自、文章參考自墨刻出版,楊琦琳著作《多裂肌脊椎保健運動》一書。

本書特色

.全球第一本多裂肌訓練專書、台灣自創運動

.針對4大族群12種常見問題提出專屬訓練招式

.36招圖文並茂step by step教學

.從自我檢測→知識背景建立→多裂肌運動動作教學→分族群下運動指導籤,一步步完整建構多裂肌運動知識版圖

從幼兒站立的那一刻起,脊椎便承受地心引力下拉與體重重力下壓的受力。加上現代社會工作姿勢不良、滑手機習慣等外在因素,從兒童、成人、孕產婦到銀髮族,脊柱變形引發的腰背痠痛,擾亂了各年齡層男男女女的生活。

想遠離「痠痛人生」,針對脊椎深層多裂肌的訓練,正是連在居家都能隨時隨地進行的解決之道。

多裂肌是沿著脊椎最深層的肌肉,兒童0.5公分,成人2公分,這些小肌肉有如穩定脊椎的鋼索,從頸椎到尾椎連結著每一個椎骨。透過多裂肌群肌耐力和肌力訓練,可活絡脊椎各關節的微血管、活化神經傳遞;藉著隨時隨地都能做的方便和普及性,多裂肌運動能改善全家大小因為姿勢不良造成的不適,遠離日常痠痛困擾。

■ 更多《多裂肌脊椎保健運動》資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

一定要注意!4種不良飲食習慣讓你免疫力快速下降

2020-02-10

飲食的重要性站人體的70%,因此當飲食不正常時,會立刻反應在身體上,像是蛀牙、肥胖、皮膚過敏、體力變差,腸胃消化變慢等,嚴重還會導致免疫力下降,進而讓身體生病!因此,我們應該避免這些問題產生,以免罹患可怕的疾病。

©kevinmd.com

攝取過量高油食物

油脂一直是許多人為恐避之的東西,尤其是對於減重的人來說。當時常吃上高油脂的食品時,免疫力不但會下降,同時還要注意一項疾病,就是脂肪肝(FLD)。脂肪肝又稱為肝積脂病或肝性肥胖症,是由大甘油三酸酯脂肪液胞通過脂肪變性所積累在肝細胞。脂肪肝形成原因有很多種,像是長期酗酒、濫服藥物、營養過剩、營養不良、疾病引發的有糖尿病、肝炎、甲狀腺機能亢進、重度貧血、高血脂症等,但普遍發生機率最高的就是從飲食。攝取過多醣類,例如:餅乾、蛋糕、麵包,及含果糖飲料,以及脂肪攝取過度,像是鹹酥雞、油炸食物等食物,這些熱量消耗不完就會被轉化為三酸甘油酯,存放於脂肪細胞,然而營養過剩也是引起脂肪肝的主因,脂肪代謝異常會促使游離脂肪酸大量進入肝臟裡。

©independent.co.uk

飲食添加過量的鹽分與碘

是否時常在晚餐時,吃得太鹹太油,直到隔天早上起床時,你的眼睛也可能會出現腫脹的情形。這是因為眼部區域的淋巴液流動變慢,滯留在眼睛附近,因此造成腫脹。而如果鈉的攝取量過多,也很容易造成身體蓬鬆,並且阻礙身體循環,長時間下來,人不僅循環代謝會變慢,同時也降低免疫系統,皮膚也會越來越差。此外,含碘量高的食物也是痘痘族要小心的地雷食物,因為飲食中的礦物碘會使毛孔腫脹,導致人們臉上的痘痘大爆發,而吃太多重鹹食物、或是例如海菜等含碘量高的食物,也會加重內分泌失調,導致皮脂出現代謝障礙,長出更多痘痘及粉刺。

©kidspot.com.au

食用過量的乳製品

臨床研究顯示,奶製品對於那些體質與膚質敏感的人來說,很容易降低免疫系統,對外在來說,會引發青春痘以及黑頭粉刺。因為牛奶含有天然荷爾蒙,也因此成為讓皮膚易出油、堵塞毛孔的成因,特別是經過加工而成的脫脂、低脂牛奶。根據美國哈佛大學曾經進行研究結果顯示,牛奶中的天然荷爾蒙會造成皮膚易出油、堵塞毛孔,使滋生青春痘機率提升44%。此外,像是乳酪、優格、冰淇淋等奶製品,一旦食用過量,也都會增加臉上長痘痘的機率。

©canoe.com

取過量的高糖食物

糖分一直是許多疾病引起的根源,同時它帶來的壞處實在太多了。像是蛀牙、肥胖、記憶力衰退、皮膚變差、免疫系統下降等。跟美國斯隆凱特琳紀念癌症中心的腫瘤研究員胡安(Juan Manuel Schvartzman)表示,在活體當中,每個由癌症細胞組成的腫瘤並非總是相同,有些會汲取大量的糖,然而有些不會,但仍然成長。但是,能避免攝取過多的糖分仍是一件好事。此外,精緻碳水化合物和糖分的食物,例如麵包,巧克力,精緻麵食、珍珠奶茶和果汁,這些含糖量高、升糖指數高的食物或飲料會讓人體的血糖突然增高,釋放荷爾蒙,然後刺激油脂分泌堵塞皮膚的毛細孔。也有研究顯示,高糖飲食容易增加皮膚的細紋(特別是臉部),摧毀保證皮膚緊繃柔軟膠原蛋白和彈性蛋白等結締組織,導致皮膚暗沈與早衰,甚至引發痤瘡。

資料來源/Healthline、HEHO健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

什麼是「深層肌肉」?

2017-03-10

什麼是深層肌肉(Inner muscle)?深層肌肉就是一般泛指所有無法從外部觸及的肌肉,如果在運動分野,則定義為位於深處並負責維持姿勢與固定關節位置的肌肉,這種類型的肌肉並不負責執行強而有力的運動或是大動作,而是在肢體的活動過程中保持關節位置的穩定。

深層肌肉

如果把肌肉比喻為火箭,就是從火箭發射前到發射的這段時間,發射台必須做各式各樣的準備以支撐住火箭,同樣的,當我們要拿起一個杯子時,除了主要肌肉在活動以外,深層肌肉也正為了拿起杯子而不斷工作,正因為深層肌肉得維持住關節,並且支撐住淺層肌肉,杯子才能夠持續被舉起,而當目的動作完成後,主要肌肉便能休息放鬆,但深層肌肉卻為了能隨時做出下個動作而持續工作,因此容易累積疲勞,導致僵硬、痠痛。

在最早開始受到重視的深層肌群,就是肩膀的外旋肌群。例如棒球投手在投球時,肩膀內旋的動作是由胸大肌與闊背肌等上半身這些大肌群所共同運作的,因此能夠發揮強大的投摋力,然而在肩膀內旋的同一時間,外旋肌也正進行著逆向的轉動,原因是此時肩膀的負擔相當大,外旋肌群能夠穩固地支撐讓肩關節不至於脫出,因此如果外旋肌群的力量太弱,投球時肩膀的位置可能會移動而脫離,最終會導致肩關節的損傷。

棒球選手 ©wallstreetoasis.com

在西元1990年代初期,棒球投手開始會以滑索或是彈力帶來鍛鍊肩部的深層外旋肌群,後期逐漸開始受到關注的還有位於骨盆周圍的腰大肌、髂肌、豎脊肌與臀中肌等身層肌群,健康的肢體動作,必須顧及身體姿勢及關節位置的正確,能夠充分利用深層肌肉的身體,即使在靜止時也能增加代謝效率,形成不易發胖、減少脂肪囤積的體質,這就是廣泛被用來宣導說訓練深層肌群有助於瘦身的原因。

深層肌群是保持正確姿勢的重要肌群,因為即便是站立、坐著這些靜止動作也要用到它們,日常生活中的工作時間相當長,然而如此像腰大肌這樣深層的肌群,幾乎時時刻刻都在發揮功能,我們卻很難自我感受到,因此也特別難以鍛鍊。

當人體深層肌肉衰退,對於骨骼、內臟與韌帶的保護會變的薄弱,讓原本就弱化的骨頭更為脆弱,而要加強深層肌肉的不二法門,就是從現在開始持續的運動與肌肉鍛鍊,這樣一來,不僅可以減緩老年人的骨骼問題,也能從年輕時就開始預防肌群衰弱。