運動星球

復健科醫師侯鐘堡:顧好下肢,傷不上身

2017-02-02

運動過後,肩頸痛、下肢痛,我全身都痠痛,到底哪裡出問題?身為旭康復健科診所的院長也是一位運動狂熱者的侯鐘堡醫師,雖然他總是以自身嘗試經驗來幫助病人,但實際上他並非從小就開始運動。

復健科醫師侯鐘堡

只要有心,一定能成為鐵人

在大學時期有參加游泳系隊的侯醫師,一路堅持到實習的時候,當時有個老師與他表示要參加鐵人三項,在那個運動風氣還未盛行的時候,這是一件很酷的事情。而平時就有在游泳的侯醫師心裡盤算著;游泳1.5公里肯定沒問題、騎車是從小到大的技能,別說40公里了,即使400公里也能騎完、只有跑步10公里是需要訓練的,於是他毅然決然地報名了生平第一場運動賽事-鐵人三項。

做任何事情,只要有心,一定能做到。尤其是此次參加的決心,所以當他在練習跑步的時候,雖然過去從沒有跑過,但卻在短時間內快速從5公里進步到10公里。而後比賽當天,在日月潭開放水域、用小摺騎完40公里全程,跑步10公里之下順利完成了人生第一場鐵人三項。

覺得好玩又刺激的侯醫師,更決心將接下來的113和226蒐集完畢。於是賽後他更勤加練習,就這樣循序漸進不中斷,很快地,他從跑步10公里練到21公里再到42公里。

侯醫師參加鐵人三項的相片 侯鐘堡提供

了解運動傷害,從自己開始

儘管如此,那時的他並不了解運動傷害,雖然進步神速,但當時的練習方法是下班後每天跑30公里,一個星期跑3天,造成的結果就是腳很緊繃、脖子痛以及肩頸痠痛。天真的他以為運動就能改善一切,但卻沒想到換來的是到處求醫。

心有不甘的侯醫師認為,雖然學習,但仍然沒有人能解答;復健科80%都與運動傷害無關,剩下地20%根本無法滿足答案,必須自己去學、去找、去嘗試,才知道到底適不適合自己。正巧那時面臨抉科別時期,喜好研究的他,也因為不喜歡開刀,最後選擇復健科,從自己開始了解運動傷害。

侯醫師表示:「其實身體就如同一個謎一樣,很少人能跟你說清楚到底是什麼,所以必須慢慢去抽絲剝繭尋找答案,甚至才有辦法分解,怎樣才能治療好。」也因著幾年的研究加上自己本身什麼都痛過了,現在只要病人講第一句時,他便知道他們的問題出在哪?!

不斷提升自我能力,真正為病人解決問題

畢業後的侯醫師第一間服務的診所便是南崁旭康復健科診所,因為這間診所的模式足以解決運動傷害所有問題,也是他夢寐以求的樣子。他說:「40%的疾病是一般復健科無法解決的,必需到處流竄、嘗試,找到自己適合的診所。」像紅繩 (Redcord),光看外觀根本不知道用處,且大多是物理治療師在執行,很少醫師本身知道它的作用,所以他認為如果要能夠真正幫助大家,除本身的專業外,醫師與物理治療師也要互助合作,不斷提升自我能力才能真正為病人解決問題。

今年已是侯醫師執業第六年了,期間治療過無數病人的他最常遇到跑步後全身痠痛的病人,有很多會藉由按摩來暫時舒緩,但實際上按摩並無法徹底解決全身性的症狀,且大部分會有這樣問題的病人,原因皆是從腳開始。最常見的就是足弓塌陷,所以他喜歡從足部開始解決運動傷害。

侯醫師看診時 侯鐘堡提供

凡事做中學,從運動中獲得改善

而每天有無數的求診病人,但往往不知道自己病症的重點是什麼,所以除了診所的治療之外,通常侯醫師會給病人一個簡單的運動請他回家按表操課;因為大部分的人只記得他知道或能理解的,若過於深奧他們不理解其中的道理效用也不大,所以必須要做中學。例如:「橋式運動」,時,很多人都會過度挺腰造成腰痠,但那是不正確的。正確與否的動作看起來差不多,但實際上是臀部收縮才正確。

不過,並非每一位病人都可以接受運動復健,所以這樣的概念,只能慢慢倡導,若能從運動中改善,他也會更開心。侯醫師也表示:「可以維持舊有的方式,但不要排斥嘗試新方法,就做做看,有改善就繼續做。」

一聲我好了!才是治療運動傷害最快樂的地方

治療過許多的訓練員或運動員的他,並不會因為無法幫助病人而自責。看診時,通常超過3分鐘看不出來,侯醫師便會老實告訴病人自己看不出來。令他印象最深的是一位物流業的病人,長期深受著膝蓋外側疼痛的困擾卻始終找不著原因,而侯醫師也為他嘗試了許多方式;開始先用增生療法,但無論怎麼打,總是看不見明顯改善。

經抽絲剝繭後,侯醫師判斷原來患者的問題與本身的焦慮症有關,並請他另尋他科治療,並不會為了面子拖著病人,全心全意只希望病人有天能夠好起來。因為當有天病人親口說我全好了,才是治療運動傷害最快樂的地方,也應證了自己的治療方向是正確的。

有別於其他科別,復健科主要是提升生活品質,雖然傷痛問題會反覆出現,甚至只能控制而一輩子不會消失。因此要在疼痛與治療之間取得平衡點,讓發作頻率降至最低,他相信大部分的人都能從運動中改善,這也是為什麼侯醫師對於復健科的治療,特別情有獨鍾的原因。

透過各種嘗試,期望運動復健隨處可見

喜歡運動的侯醫師,只要是關於運動的項目,他都會勇敢嘗試,除了讓自己更健康以外,也能從中更了解運動模式,才能更精準的診斷出運動傷害的問題。例如重訓時:很多新手因為硬舉導致腰痛,大部分是因以腰當支點來施力而非臀部,是動作模式不當的問題。自己有在做重訓時,就可以很清楚抓出問題點。

未來,他希望運動復健的模式能隨處可見,因為他深信這可以解決運動傷害99%的問題,而不再只是盲從尋找或是光靠藥物來治療而造成運動中斷。他甚至更期望可以像國外一樣有sport clinic結合運動訓練, 讓職業運動員可以在一段時間內如:兩周或是一個月的時間,來治療運動傷害,調整及接受訓練。

無論你的運動經驗有多豐富,絕大部分的人都會有下肢伸展不足、太僵硬等問題,必須積極放鬆;特別是中年人,雖然外表看起來很強壯,但實際內部還是不夠、不協調。若想要有更好的身體,可以再多做努力,該放鬆的放鬆,多著重於核心訓練,減少身體的狀況。「顧好下肢,傷不上身,現在就出去運動,回來趕緊與我報喜。」侯醫師笑著說。

撰文/瀅瀅

攝影/鄧穎謙

運動星球

染COVID-19別急著恢復運動! 專家﹕過勞引發長新冠,這個關鍵可減風險

2022-06-09

國內新型冠狀病毒病 (COVID-19) 確診人數不斷飆升,2022 至今已近 260 萬人。運動咖染疫關在家 7+7 天雖然很悶,但要注意,無論你是居家隔離中、或是 14 天自主防疫結束後,別趕著報復性運動!紐西蘭研究長新冠 (Long COVID) 的 Anna Brooks 博士於今年 3 月發表的文章提醒,堅持運動可能意味著面臨嚴重而持久的症狀,確診者請等待身體 100% 恢復正常再開始訓練,否則你可能被長新冠症狀騷擾更久。

染COVID-19別急著恢復運動! 專家﹕過勞引發長新冠,這個關鍵可減風險 ©Kyle Austin on Unsplash

紐西蘭奧克蘭大學的細胞免疫學家 Anna Brooks 博士正在領導進行一項有關該國長新冠(Long COVID)的大型研究,她曾與一群感染過 Covid-19 的年輕人一起工作,他們都是輕症患者,卻在感染 Covid-19 後變得虛弱。曾受感染的年輕人表示,可能是他們在恢復過程中太早開始過度勞累,引發了他們的長新冠症狀,如果早知道這個影響力,他們永遠不會在恢復期就強迫自己。

長新冠 (Long COVID)

指症狀在最初感染後持續超過 4 週,甚至持續數個月,目前不清楚長新冠的時間有多長,但國際上估計 10%-30% 的 Covid-19 患者將出現持續症狀。常見症狀包括疲勞、呼吸困難、咳嗽、頭痛、心跳加速、全身肌肉痠痛無力、注意力不集中以及情緒低落。

雖然長新冠的觸發因素尚不完全清楚,其發病可能由於細胞直接感染病毒和體內持續發炎,這可能是病毒清除不完全所引起。那麼,確診後的你該如何降低自己患長新冠的風險呢?

1. 休息

「休息是為了走更長遠的路」,這句話放在哪裡都是正解。恢復期間最重要的就是休息,避免進行任何劇烈運動或忙碌的活動。期間一定要避免漸進式運動測試(GET)、或是任何過度勞累、太急促的壓力源,因為這可能會加劇症狀,並造成進一步傷害。

Brooks 博士提醒,如果你開始鍛煉,並且感覺到任何長新冠症狀,那就是你需要繼續休息的徵兆,堅持下去可能意味著面臨嚴重而持久的症狀。不過,大家要明白,休息不能完全阻止長新冠,因為一些有做到完整休息的人仍然出現長新冠症狀,但休息和避免運動可能會降低罹患長新冠的機會。

2. 等待 (可能比你想得還要長)

到底要等多久才能開始運動?Brooks 表示沒有標準答案,唯一能建議的是,只有在沒有任何症狀跡象的情況下才考慮運動,也就是當你感覺 100% 恢復正常時。如果有任何微小的徵兆,例如比平常更累、頭痛,這都是你必須延長休息時間的警示。所以,你需要傾聽自己身體的聲音,才能得到答案。

即便有官方建議可在 10 天後開始運動,但 Brooks 認為這樣的建議是很危險的,每個人的身體狀況不同。如前文所說,Brooks 曾經的合作對象中有許多輕症年輕人,因為太早開始運動而變得虛弱。

COVID-19 恢復期與任何疾病一樣,如果你好好照顧身體,它將會有更好的機會完全康復。充足的睡眠、良好的營養、補水,以及增強免疫力都會有幫助。

無論有沒有確診過,都要持續做戴口罩等衛生措施

3. 持續戴口罩(無論有沒有確診過都應戴)

曾確診的人不一定有「無敵星星」,所以現在不是拋開謹慎、佛系接受病毒的時候,要注意即便是輕症,也有患長新冠的風險。所以,保持衛生、戴口罩、接種至少 3 劑疫苗,以及自我加強免疫力是必要的。

研究顯示,如果在不戴口罩的情況下感染 COVID-19,體內將存有更多病毒微粒;相反,如果是戴著口罩時病毒從側面潛入,那麼受病毒感染的機會就會降低。

資料來源/www.renews.co.nz

責任編輯/Dama

運動星球

不可輕忽的不良睡姿 有可能是造成你腰部痠痛的元兇

2019-03-12

你是否常常覺得腰部痠痛不適?其實,會引起腰部痠痛的關鍵有很多,其中又以姿勢不良為絕大多數,其次,為不良的施力方式也會造成腰部痠痛的原因。然而,睡姿不良又是最多人容易忽略掉的一塊關鍵因素,根據亞洲脊椎期刊於2014年刊出一項針對3100人進行的睡眠情況調查顯示,有32%的人會因為背痛導致晚上睡不好,每天晚上至少會醒來兩次,研究中還發現背痛發生最嚴重的時間大多在晚上7點到午夜時分,這也是造成你早晨起床會腰痠背痛睡不好的原因。

不可輕忽的不良睡姿,有可能是造成你腰部痠痛的元兇! ©yaasa.com

不良睡姿是誘因?

根據美國克利夫蘭診所脊柱專家Santhosh Thomas教授指出:「現在並沒有太多科學證據顯示睡眠問題是引起背痛的主要原因。但是,失眠會影響人的心情和某些基本能力,而且失眠造成的疲勞會使人更容易感到疼痛。」,另外,美國國家睡眠基金會的研究也顯示,腰部的疼痛會影響睡眠品質,這將導致人整晚都處於淺度睡眠狀態而且會頻繁醒來,這樣的狀態就會使得睡眠和背痛處於一種惡性循環的狀態。因此,不良睡姿可能誘發背部疼痛,而疼痛也會反過來影響睡眠品質,最終影響身體健康。

不良睡姿可能誘發肩頸背之間的疼痛,更會影響睡眠品質!

趴睡容易後背痛

有許多的人都會採用趴睡的姿勢來入眠,然而,趴著睡覺可以說是最容易引起背痛的罪魁禍首?通常來說,當我們人體處於趴著睡覺姿勢時會使腰椎向前凸,同時,脊椎的曲線也會隨之彎曲讓背部的肌肉往前拉扯,無形中背部肌肉會過度受壓,長期如此容易導致背部疼痛。另外,當我們趴睡時脖子通常會扭向某一側,代表著頸椎也容易隨之扭曲,所以通常趴睡後人的頸椎與肩膀都容易感到痠痛不適。而上班族和學生午休時在桌上趴睡,建議挑選一個中間有洞的枕頭,以正向趴下、不壓迫口鼻為原則,避免頭部左轉或右轉,對脊椎造成的壓力相對較小。

大家最常見的趴睡姿勢,可以說是最容易引起背痛與頸部痠的罪魁禍首! ©The Sleep Judge

良好睡姿能緩解背痛

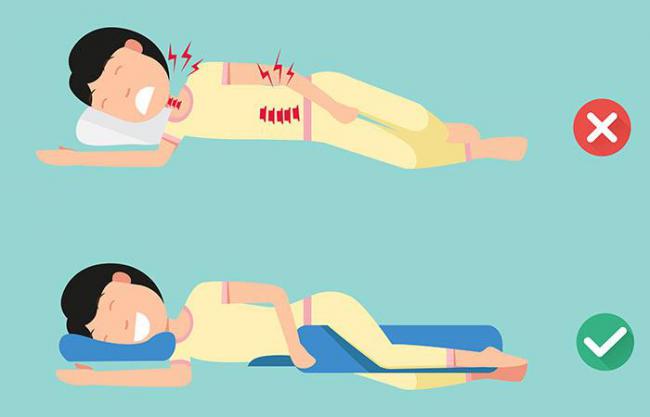

Santhosh Thomas教授建議:「可以利用一些小技巧緩解背痛,改善你的睡眠品質。」,例如:當我們仰臥時可以放一個枕頭在膝蓋下,使得脊椎能保持自然的曲線;另外,當我們趴睡的時候,可以在腹部放一個枕頭,來減輕背部所受到的壓力;而當身體側睡的時候,可以把腿稍微向胸部方向靠,並且放一個枕頭在兩個膝蓋中間。

可以利用一些小技巧緩解背痛,改善你的睡眠品質。 ©joelfjohnson.com

5種舒緩的睡姿

1.側睡手放兩側

側躺在身體左側可以讓頸椎處於一個自然的曲度,然後背部和頸部的疼痛就可以最大限度的得到疏解,這樣除了可以減輕背部與脖子的壓力和痠痛狀況外,還能減少打呼的情況。

2.正躺手放兩側

當我們身體平躺的時後,頸椎與脊椎將會得到穩定的支撐,就能避免脖子與背部的痠痛,同時,手臂自然放置於身體兩側,也可以有效的減少肩膀的壓力。

3.正躺加小枕頭

原本正躺手放兩側的姿勢,就已經可以讓頸椎與脊椎得到穩定的支撐,但如果你還是會有下背痠痛的現象時,可以在膝蓋下放一個小枕頭讓下背部維持自然曲線,另外,還可以將一個毛巾捲起來放在背部作為支撐。

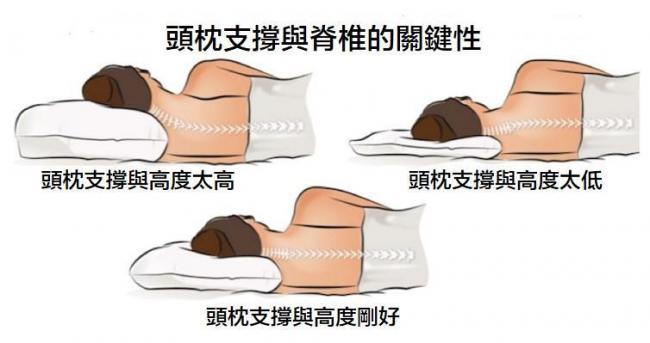

除了要有良好的睡姿之外,頭枕高低也會影響脊椎! ©Juicing for Health

4.朝左側睡加小枕頭

如果側躺的睡姿還是無法緩解背部痠痛,可在兩腿膝蓋處夾一個枕頭讓下背部壓力獲得緩解,同時,手臂不要伸直否則會導致肩膀與手臂更多的負擔。

5.趴睡小枕頭墊腹

趴睡是比較不建議的睡姿,但如果你無法改變別的睡姿時,記得在盆骨處放置一個枕頭幫助你維持下背部的位置正確,如果還是感覺下背痠痛得話,還可以在胃部放置一個小枕頭。另外,如果這個睡姿讓你覺得上背部不舒服,可以試試看睡覺時頭部不要墊枕頭。

資料來源/draxe、yaasa

責任編輯/David