運動星球

內八腳可以矯正﹖改善膝蓋變形疼痛的8種方法

2019-12-24

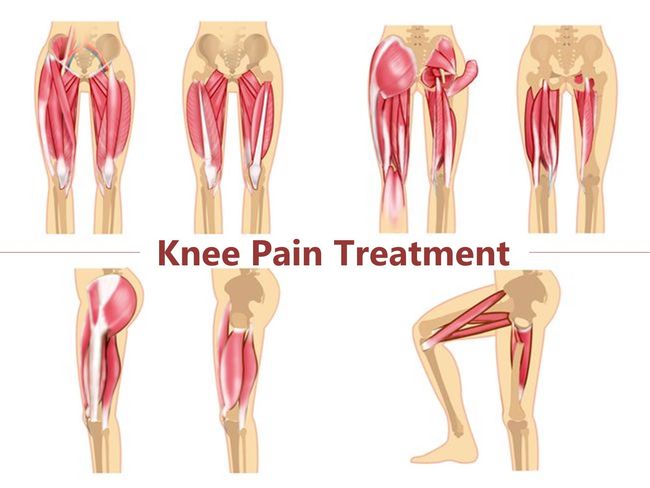

內八、外八腳等膝蓋變形會引發疼痛,主因站立時足部往上影響膝蓋及股骨頭的旋轉,使骨盆呈現左右、前後及旋轉三面向不平衡,這樣的不平衡繼續向上延伸到頭頸,使身體許多部位的拮抗肌肉,如腰部兩側肌肉產生一側伸展緊繃、另一側收縮緊繃,造成疼痛。以下是馬來西亞醫師蔡定成在《體態平衡與疼痛的根源》書中,列舉他在臨床上改善膝蓋變形疼痛的8種方法。

內八腳可以矯正﹖改善膝蓋變形疼痛的8種方法

筆者綜合多年在日式礒谷力學療法、美式脊椎矯正、解剖列車的肌筋膜調理手法、足態足弓調整,以及營養調理修復的觀念,在臨床上搭配運用8種方式,來改善膝蓋關節變形疼痛:

1. 配置足弓腳正器

2. 脊椎膝蓋矯正治療手法

3. 彈性繃帶反向包紮和固定膝蓋關節

4. 屈膝的反向運動(礒谷療法)

5. 靜態拉筋活動

6. 重新建立正確的走路步態

7. 膝蓋關節腔內超氧注射(Prolozone treatment)

8. 細胞修復維他命C

本文詳細介紹其中3種較能在家中完成的方法:

屈膝的反向運動(礒谷療法)

屈膝的反向運動可以同時調整1. X型腿及 O型腿;2. 改善長短腳(改變左高右低體態,取得骨盆左右的平衡);3. 鍛鍊腰部及臀部肌肉力量;4. 改善肩膀胸部駝背的角度。

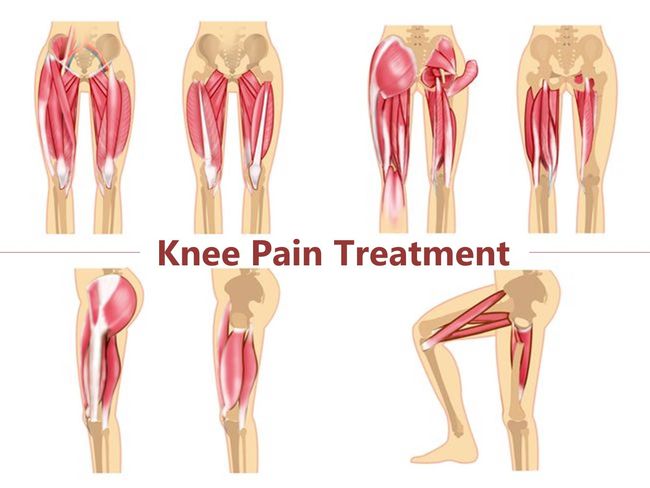

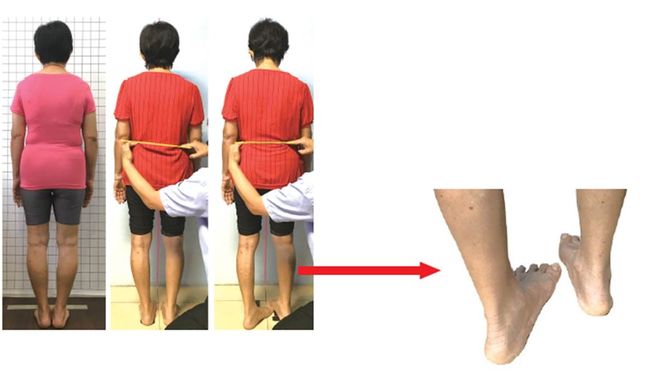

以下圖第四期膝蓋退化性關節炎患者舉例,她的右邊膝蓋歪斜角度大,骨盆傾斜呈左邊高右邊低。在做屈膝運動時,因為左腳比較長,要往後退到右腳中間,而且左腳跟往外斜45度角,這時兩側的骨盆拉回平衡。在彎曲膝蓋蹲下及站直的交互運動過程中,可以鍛鍊兩側的小腿、大腿及腰臀部肌肉,以平衡運動來改善體態高低歪斜的角度。

第四期膝蓋退化性關節炎患者

第四期膝蓋退化性關節炎個案的屈膝運動示範動作

靜態拉筋活動

許多患者因為膝蓋歪斜、疼痛,漸漸習慣彎曲著膝蓋走路,然而這種習慣會讓膝蓋後方的肌肉韌帶(股二頭肌)攣縮,情況嚴重時甚至感覺無法抬腳往前邁開步伐。

透過站立在不同斜度的拉筋板上,可以讓大腿後方的肌筋膜拉開,走路時就不會太過緊繃。拉筋練習在家就可以執行,建議1天2次,每一次5個循環,拉筋3分鐘,拉筋後休息慢走2分鐘。

站立在拉筋板上

重新建立正確的走路步態:許多膝蓋疼痛者走路時,總是專注於如何移動疼痛的膝蓋,把重心放在雙腳,忘記走路時雙手必須搭配雙腳交互擺動,才能讓身體平衡,常常犯了「同手同腳走路」的錯誤。其實有意識地走路,改以雙手帶動腰部擺動,下肢走路會更加輕鬆。

下圖65歲膝蓋變形疼痛的女士,在重新建立「本體感覺」後,身體的位置感重新回饋到頭腦平衡中心;由此推測,患者的足部長期慣性處於不平衡的狀況,間接也造成膝蓋歪斜。透過調整足跟與足部前端腳趾兩側的偏斜問題,比對調整前後,女士明顯感受足部站立時回到正確位置,也因為腳踝關節重回平衡,小腿變得更挺直了。

65歲個案體態和膝蓋X光片呈現足部過度旋前造成膝蓋外翻,引起膝蓋骨頭的內側磨損,外側則完好

調整足跟及足部前端腳趾兩側偏斜

書籍資訊

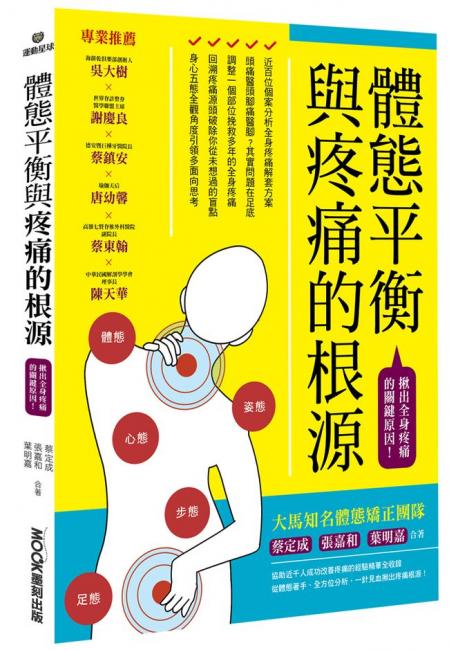

• 圖文摘自莫克文化, 蔡定成、葉明嘉、張嘉和合著《體態平衡與疼痛的根源》一書。

本書特色

來自馬來西亞,診治過近千位個案,並致力於推廣體態矯正的自然療法醫師蔡定成團隊,「從腳到頭」為你掃描足底、膝蓋、腰臀到肩頸頭痛的問題點。並從內而外分析自律神經、骨骼與肌肉筋膜如何影響疼痛﹖又該怎麼預防、矯正與治療﹖

全書抽絲剝繭為你解答﹕疼痛的源頭﹖體態歪斜如何形成﹖生活上必須修正的不良姿態﹖有效步態和不良步態的差別﹖如何從足態預測體態的問題﹖扁平足無法改變嗎﹖胃痛、慢性咳嗽、頭暈頭痛的根本原因﹖

全書精闢分析提出解套方案﹕扁平足等各種足弓的改善方案、膝蓋疼痛退化的解決方案、頭頸疼痛和駝背的預防方案、脊椎側彎的預防黃金期與矯正治療、自律神經失調可能出現的症狀、鞋子和鞋墊的選擇與使用技巧

• 更多莫克文化《體態平衡與疼痛的根源》一書資訊 請點此

Heho健康

怕膝蓋痛就不動? 避免膝關節炎最好的訓練是「負重運動」

2021-03-18

近年來運動風潮盛行,不過許多人認為過度使用膝蓋容易造成關節炎,應該少運動、減少使用膝蓋比較好。但事實上並非如此!物理治療師解釋:「如果不運動反而會讓膝蓋血液循環不好,長久下來堆積更多代謝廢物,反而更容易腫脹造成關節炎。」

怕膝蓋痛就不動? 避免膝關節炎最好的訓練是「負重運動」

膝蓋血液循環不好 越不動越發炎

關節炎並非老人的疾病,因為肥胖、膝蓋曾受傷、姿勢不良等等原因都有可能造成,根據衛福部統計,台灣有膝關節的問題盛行率達15%,大約近350萬人受此疾病所苦,雖然患者可能以中老年人為主,但並非年輕人就不會有此困擾。

不少人怕膝蓋痛、膝蓋受傷,反而不運動,但這樣做不但沒減緩關節炎發生,反而是增加發生機率,對此,物理治療師蕭卲軒解釋:「膝蓋的血液循環很差,如果你不運動的話組織液進不到膝蓋,裡面一些代謝的廢物跟受損的組織會無法修復,所以久而久之就會堆積很多代謝廢物,那邊就很容易出現發炎,整個膝蓋就會開始腫脹。」

此外,蕭卲軒治療師也說,關節炎是跟不運動有關係,但最直接影響的主要是這三大種族群,特別需要注意關節炎的問題:

1. 勞力型的工作型態:需要搬重物、一直蹲著、跪著的工作,容易得到關節炎發生

2. 曾經受傷病史:患者先前有受傷導致關節病變

3. 肥胖:通常胖的人運動量比一般人少,而且重量對膝蓋負擔較大

不運動不但沒減緩關節炎發生,反而增加發生機率

簡單負重運動靠牆蹲下、扶椅蹲站 促進膝蓋血液循環

想要避免關節炎上身,最好的方式保持膝蓋的活動,蕭卲軒治療師說:「對膝蓋最好的運動是『負重運動』!」不少人一開始聽到負重運動馬上聯想到在健身房內,拿著啞鈴、舉槓片,但治療師說:「不一定是去健身房做的才是負重運動,因為我們體重就是個負重,單純做一個靠牆深蹲,或是扶著椅子做蹲站,其實就是負重運動的一種。」

對於一般人而言,其實自己體重重量就已經很夠了,運動員或是專業訓練的人當然另當別論。蕭卲軒治療師提到:「光像是做空蹲不拿任何東西,正確的蹲下去就能促進膝蓋血液循環,且同時增加我們股四頭肌,就是大腿前側的力量,還有後腿膕膀肌的肌力。」

膝蓋疼痛者選擇「坐著」或「躺著」運動方式

膝蓋疼痛者可以先選擇「坐著」或「躺著」運動方式,假若這個人本身是已經有膝蓋問題,考慮到負重運動可能壓力會太大的話,可以選擇沒有重量的方式。蕭卲軒治療師說明:「『坐著』的運動,簡單就像是坐姿踢腿,坐著把腳踢直的動作,這就沒有負重就沒有自身重量,所以對膝蓋負擔小。」

坐姿踢腿坐著把腳踢直的動作,對膝蓋負擔小

如果真的痛到不行,躺著也可以運動;如果是右腳痛的話,就是把左腳膝蓋彎起來,右腳膝蓋打直,做一個直膝抬腿的運動,練習伸直腿的肌力。蕭卲軒表示:「在不會痛的狀況下最好天天做,因為我們負重程度沒有很高, 一天2-3組、一組10-15下。」

膝蓋關節炎問題絕不能輕忽,蕭卲軒建議:「如果想透過飲食增加健康,要以『均衡』為主軸,吃進去以後營養不一定會跑到膝蓋,可能跑到肚子又胖了一圈,所以重點在於有沒有運動!」別以為不動才對膝蓋好,越不動膝蓋血液循環越不好,反而傷到膝蓋。

文/王芊淩

圖/何宜庭

/ 關於Heho健康 /

什麼是「Heho」?Heho = Health & Hope

我們有最豐富的健康、運動、休閒、養生、美食,和人生經驗的心靈分享……我們有動人的小故事,更有醫生、護理師、營養師等專家對於健康和生活的建議,為大家帶來健康與希望。而我們的小心願是:您能喜歡這份用心,並分享給您的朋友!

【Heho官網】

Ivy

寶寶瑜珈:加強親子間的心靈交流

2017-04-13

1 父母的暖身

舒緩長期抱寶寶肩頸壓力,協調身體並建立平衡感,結合姿勢、調和呼吸以達成家長身體之能量放鬆。

2 蜂巢式:創造溫馨氛圍

父母坐姿圍圓圈,寶寶在圓圈內,父母肩搭肩,一起哼唱,創造一個溫馨的氛圍。歌曲內容可以哼唱寶寶喜歡的歌曲。

3 寶寶手部瑜珈

利用游泳手勢,蝶式、自由式、蛙式、仰式達到寶寶身體肌肉的連結。

4 嘰哩咕嚕滾下來:髖關節練習

訓練寶寶手部的連結以及腳步髖關節的活動度。

5 寶寶拉絲巾

利用絲巾讓寶寶抓握住,雙手舉高舉低,能運動到寶寶的背部與手部肌肉。

6 蝴蝶變爬蟲:雙臂大力士

透過寶寶可以自主手撐地面,伸展背部與雙臂的力量。

7 球的滾動:手眼協調

父母為做圓圈,藉由小球在圓圈內滾動,促進寶寶手眼協調的能力。

8 小雞開飛機:心靈洗滌

在執行這個動作前,首先得先學會安全跪姿:

步驟1:呈跪姿,單腳呈90度,另一腳的大拇指點地 。

步驟2:接著一手抓握寶寶大腿,另一手穿過寶寶腋下。

步驟3:邊起身配合吸氣,站直吐氣。

關於Ivy三個寶貝的媽咪,專長為寶寶瑜珈、寶寶按摩以及兒童按摩。

專業證照

英國生之光嬰兒瑜珈講師

Rainbow kids yoga 講師

IAIM國際嬰幼兒按摩協會講師

MISP國際兒童按摩講師

中華民國國際幼兒教育協會專業講師

蒙特梭利教學法理論與教法(3-6歲)

保母人員技術士證

/ 關於Ivy /

三個寶貝的媽咪,專長為寶寶瑜珈、寶寶按摩以及兒童按摩。

證照

英國生之光嬰兒瑜珈講師

Rainbow kids yoga 講師

IAIM國際嬰幼兒按摩協會講師

MISP國際兒童按摩講師

中華民國國際幼兒教育協會專業講師

蒙特梭利教學法理論與教法(3-6歲) 保母人員技術士證