運動星球

小腿抽筋+大腿拉傷的1分鐘伸展 緩解痠痛、減少發作頻率

2020-02-15

隨著馬拉松、鐵人三項等耐力運動盛行,下肢傷害也越來越常見。對運動愛好者來說,過度訓練、運動前暖身不足、補給不足,或是受傷後未妥善處置,都是誘發原因。本文針對運動中常見的腿抽筋、大腿後側拉傷等傷害,教你1分鐘緩解症狀,還有助減少發生頻率!

小腿抽筋、大腿拉傷的1分鐘伸展 緩解痠痛+減少發作頻率

腿部抽筋

腿部抽筋是因為腿部肌肉突然緊繃所致,通常發生在小腿肌肉上,但抽筋很可能出現在腿部的任何部位,包括腳趾或大腿等。在抽筋過後,疼痛或壓痛可能會持續數小時不等。有四分之三的病例發生在睡眠中。

.成因:

引發肌肉痙攣的原因包括:

① 腿部血液循環不良。

② 小腿肌肉過多使用、肌肉疲勞、僵硬。

③ 伸展不足。

④ 在炎熱的氣溫下活躍(大量流汗,造成電解質失去平衡)。

⑤ 脫水。

⑥ 鎂和(或)鉀缺乏症。

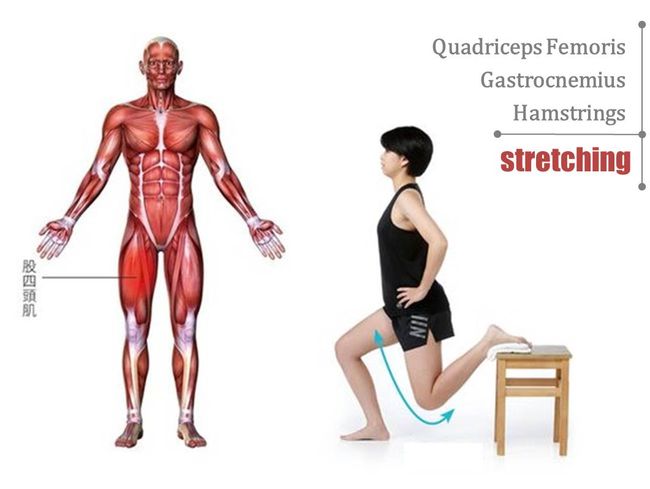

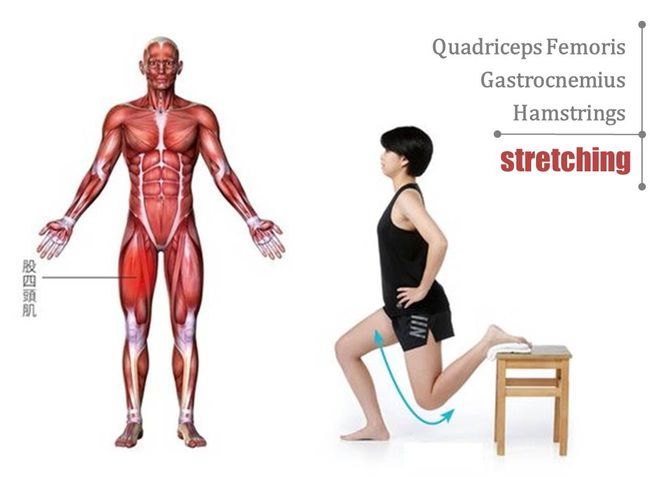

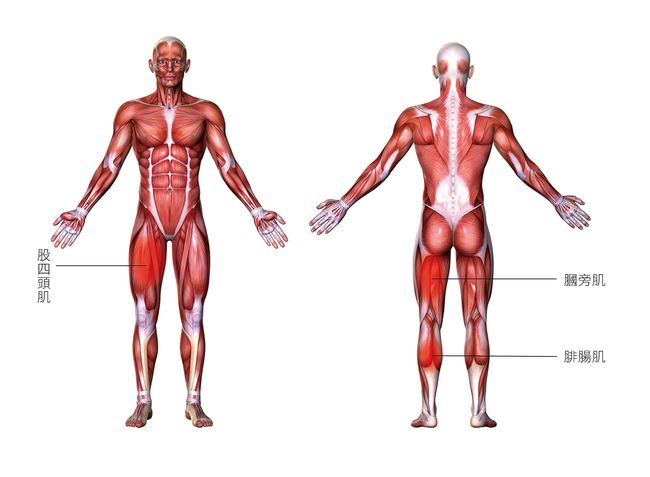

.常見位置: 腿部之膕旁肌、股四頭肌、腓腸肌。

.發生模式:

腿部突然過度用力、運動型態突然轉換、強度突然增加時皆可能造成腿部抽筋,例如騎乘自行車時,突然衝刺和騎乘陡坡都容易出現;慢跑時,超出個人負荷的距離;騎乘腳踏車後立即更換跑步時等情況下。

評估方法:請參照下肢的選擇性組織張力測試(STTT)進行詳細評估。

伸展與訓練:

受傷者可透過訓練受影響的肌肉,減輕大多數腿部抽筋的情況。白天訓練腿部通常有助於減少痙攣發作的頻率。

① 站立伸展動作:

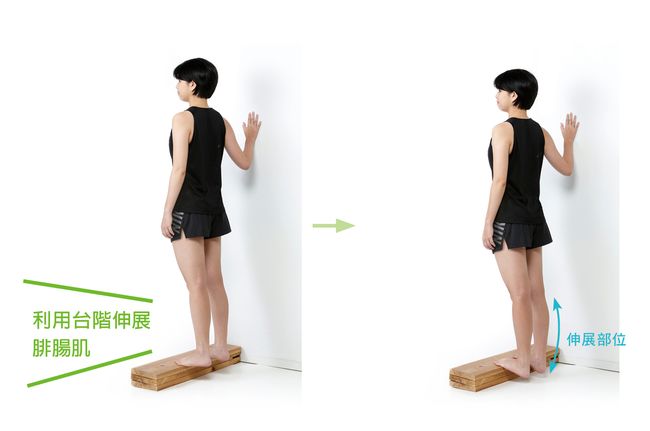

伸展小腿腓腸肌:將前半腳踏在一個台階上,後腳跟則懸掛在邊緣上。 慢慢降低腳跟至低於台階的高度。保持幾秒鐘,然後將腳後跟抬回到起始位置。

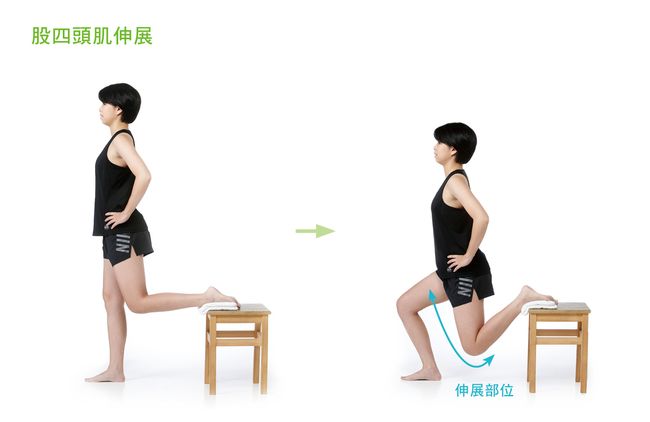

伸展大腿前側股四頭肌:站姿下進行股四頭肌的伸展。弓步站姿,將後腳的腳背置於桌面,骨盆微微後傾,前腳微蹲,伸展後腳的股四頭肌。

② 躺姿伸展動作:

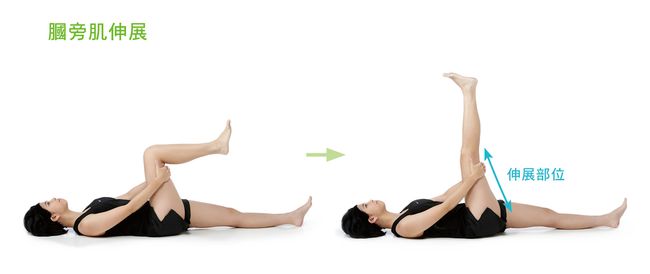

伸展大腿後側膕旁肌:在躺著的姿勢下,雙手環抱一邊的大腿,保持髖關節彎曲90°,接著讓膝蓋打直,以達到伸展大腿後側膕旁肌的目的。

③ 小腿放鬆姿勢:

STEP1 仰躺,確保腳趾朝著上方,在床尾放置一個枕頭,雙腳支撐在枕頭上,盡可能保持在雙腳腳趾朝上並且墊高的位置。

STEP2 仰躺,將雙腳垂懸在床尾,保持放鬆,可幫助阻止小腿肌肉收縮和緊張。

膕旁肌拉傷

膕旁肌位於大腿的後側,主要的功能是膝關節彎曲、髖關節後伸,並減少脛骨前移的滑動,而與大腿前側的股四頭肌屬於拮抗關係。膕旁肌的拉傷常見於田徑賽或球類運動做衝刺時。當腳跨步向前時,大腿的股四頭肌做一個向心的收縮,此時腿部後側的膕旁肌就必須離心收縮,做一個煞車減速的動作,當腿後力量不足或柔軟度不佳時,就容易產生拉傷。

.成因:

① 髖關節過於僵硬或肌肉本身過於緊繃造成角度受限,一旦伸展或用力超過負荷,就容易拉傷。

② 膕旁肌與股四頭肌的肌力比例不平衡,股四頭肌用力伸直膝關節時,膕旁肌必須負責控制運動和穩定膝關節。當股四頭肌的力量太大或膕旁肌過於無力,這樣的比例失衡時就容易造成傷害。

③ 臀大肌肌力不夠,使得跑步時膕旁肌必須過度收縮,而拉扯了肌纖維導致拉傷。

④ 運動或訓練前的暖身不足。

⑤ 曾經有過拉傷的病史。

.常見位置:

① 肌肉的中段屬於肌肉纖維的撕裂傷。

② 膕旁肌與坐骨連接的肌腱屬於肌腱的拉傷。

.發生模式: 肌肉用力收縮或肌肉被伸展的時候。

評估方法: 請參照下肢的選擇性組織張力測試(STTT)進行詳細評估,也可進行以下的特定性檢查。

直膝抬腿測試:仰躺下被動將被測者的腳伸直抬高,正常情況下角度應達80°,角度不足代表柔軟度不佳,若有疼痛產生代表膕旁肌受傷。

阻力測試:趴姿下將被測者的膝關節彎曲90°,測試者提供適當的伸直阻力,請被測者抵抗阻力,若無法抵抗或有疼痛產生,代表膕旁肌受傷。

伸展與訓練

① 膕旁肌的伸展:躺姿下利用毛巾來做膕旁肌的伸展。

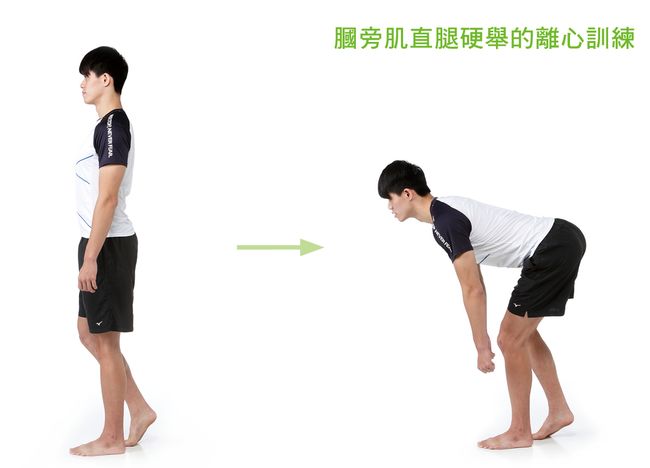

② 膕旁肌的離心收縮訓練:站姿下無負重的改良式直腿硬舉。

書籍資訊

• 圖文摘自如何出版,蔡忠憲、張高華、黃安華、楊宛青合著《提升表現、預防傷害、減緩疼痛,運動肌內效貼紮》一書。

本書特色

四位物理治療師因為運動傷害處理這個共同志趣而結為好友,經常一起參與各種運動賽事,協助場邊的運動傷害防護。2011年起攜手投入中華肌內效協會的培訓課程建置,共同開發出肌內效貼紮認證課程,8年來授課總和超過300場,以教學嚴謹、考核扎實著稱。適合各階層學習,不只醫療人員、運動員,連一般民眾都能輕鬆掌握技巧。

四位治療師亦師亦友,除了在各自領域以自費物理治療形式,藉由徒手治療、運動治療方法為臨床患者服務外,也時常聚在一起討論和分享各式治療法的操作和練習心得,更時常到國內外進修,保持吸收新知的熱忱,並將新技術整合內化成治療患者的利器。行有餘力不忘戮力寫作,讓更多人認識運動傷害處理與防護知識,以致全民都能擁有健康的肌骨與幸福的人生。

• 更多如何出版《提升表現、預防傷害、減緩疼痛,運動肌內效貼紮》資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

為何去運動後越容易感冒?給你增強免疫力的4項實用建議

2020-03-11

怎麼越運動越容易感冒?難道運動能讓身體健康提升免疫力都是假的?相信這個問題是許多健身人都會遇到的問題。然而,運動訓練與提升免疫力之間有極為複雜的關係,因為,我們的免疫系統主要是對抗外部細菌與病毒的防線,當這些病菌入侵時,身體就必須要依賴例如淋巴細胞等抗體來消滅與抵抗入侵者。

怎麼越運動越容易感冒?難道運動能讓身體健康提升免疫力都是假的?

然而,致病的細菌病毒可說無處不在,健身人比較容易得到感冒的原因,主要是因為高強度的訓練會極短暫的抑制我們的免疫功能,這是因為當身體處於生理或精神上壓力環境中,為了能集中對抗這些壓力,所以,我們的身體內部將會作出調節,例如釋放出更多腎上腺素以及減低某些功能的活躍程度。

另外,也由於我們在進行重量訓練時,會對於肌肉組織造成些許的撕裂與輕微發炎的狀況,當我們體內出現這些問題時,就必須要盡快的降低某些免疫功能的能力,去專心修復身體的組織與發炎症狀,因此,我們的免疫力就是這樣被分散出去

根據1999年3月發表於運動醫學與健身雜誌(The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness)的研究報告,指出過度的訓練將會造成免疫系統的負擔。這項研究找來33位平均齡19-29歲的年輕男子,並進行每週3-5次為期12週的有氧訓練(自行車或跑步),實驗的結果發現每週運動3次的人,體內自然殺手細胞(natural killer cell)增加27%,每週運動5次的人增加了21%,看似都對身體有幫助的現象,然而,每週運動5次的人在免疫細胞(immunocyte)竟然減少33%,每週運動3次的人卻沒有任何的變化。

看完這項研究結果,你是否會想要把運動次數降低呢?這項研究還有一個重要的關鍵沒有說明,那就是它們的運動強度都非常的高!有看出問題在哪了嗎?那就是降低免疫力的關鍵在於連續幾週或幾天的高強度訓練,才是主要因素。

當我們運動時間超過一小時或是過度訓練之後,會導致免疫系統所產生的抗體與淋巴細胞濃度降低,這樣免疫系統的空窗期將會持續3-72小時,這時候就是容易遭受到外部細菌或病毒感染的關鍵時期。

提升免疫力四大建議

因此除了要多注意個人及健身器材的衛生外,我們還可以透過對訓練作出適當的調整和安排,來避免身體受到感染病菌的情況,這裡將提供四大建議給大家:

1.減低訓練的強度或時間

研究指出一個星期進行3-4次的低強度帶氧運動能對免疫系統帶來正面的影響,相反高強度訓練如HIIT等,則會短暫抑壓免疫能力;特別在流感期間,建議大家暫時將運動的強度稍為降低,並且將訓練的時間控制在1個小時內。

2.訓練期間補充醣份

除了訓練強度外,飢餓與缺乏能量也是另一個造成生理壓力的主因,無氧及有氧訓練都會消耗身體的醣原儲備量,因此,當我們在訓練後感到疲倦或瞌睡時就是身體缺乏醣分的現象,這也為什麼在減脂期時你會更容易感覺疲勞,有研究指出在訓練期間或訓練後,必須盡快補充醣原就能減少壓力荷爾蒙的持續釋放。

3.減少大重量訓練

有研究指出比起低重量以及高次數的訓練,大重量訓練對於神經系統會造成更大的壓力,而且訓練後所需要的恢復時間也相對較長,因此在流感或武漢肺炎的高峰期間,建議大家盡量降低訓練強度。

4.訓練後補充維他命C

如果你本身抵抗力較差,容易因身邊人傳染而患感冒,那麼建議你在訓練前、後多攝取維他命C,如果可以的話最好是從日常食物中進行攝取,有研究指出從這些途徑攝取的營養素能在體內維持較長的效用時間。

資料參考/Nieman DC、Palmer Garry MD

責任編輯/David

運動星球

三高者必做熱瑜伽!雕塑身材 促進心血管健康

2018-09-20

你也是大家口中提到的外食族嗎?根據許多研究顯示,時常外食的人都較容易罹患三高,因此,除了每日要從飲食管理外,也需要透過運動來改善。在國外醫學研究指出,透過做熱瑜伽的方式,能有效降低膽固醇、血壓以及增加血管的彈性,對於身材方面也有許多幫助。

三高者必做熱瑜伽!雕塑身材 促進心血管健康

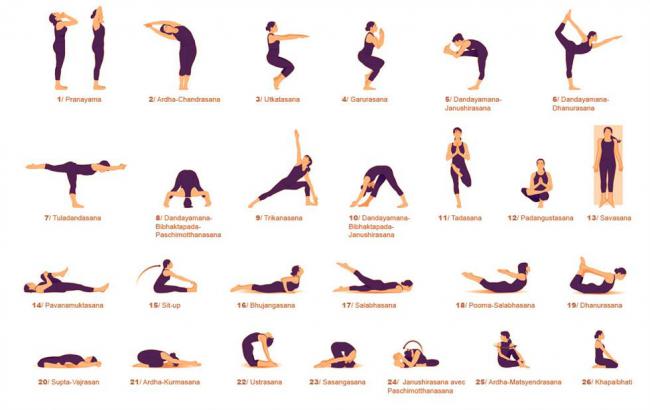

熱瑜伽主要在38℃-40℃的高溫環境中做瑜伽動作,它是由26種伸展動作組成,屬於柔韌性運動,能改善脊椎柔軟度以及藉由一些扭轉彎曲伸展的靜態動作,直接刺激神經和肌肉系統。在做熱瑜伽時,能刺激淋巴系統將毒素排出,還能淨化神經系統。

熱瑜伽 ©yogapathpalmbeach.com

熱瑜伽有效降低三高

近年來,三高的患者不斷增加,罹患的族群也越來越年輕,雖然可以從藥物得到控制,但並不是一個長久之計,隨著醫學進步,許多醫生開始研究出如何要根治這些病患。根據美國一位亨特醫生(Stacy D. Hunter)做了一項實驗,他招募了52名患有三高的中年人,在大約華氏105度(約40.5度)的教室開始進行90分鐘的熱瑜伽,每週進行三次,過了三個月後,他發現這些實驗者的血管壁比之前更有彈性,血壓也降低了許多,在身型方面,約有1/3

的人身材變得較為勻稱,因此由實驗得知,熱瑜伽對於三高患者有很大的幫助,同時也能降低心臟病發作的可能性。

熱瑜伽 ©self.com