運動星球

強化骨密度從現在開始!5項不同種運動幫你預防骨質疏鬆

2020-04-07

人體骨骼所含的骨質會從出生開始會隨著年紀而增加,但約莫在35歲時,骨質就會逐漸流失,尤其是女性更加要注意。女性的骨質疏鬆問題,又比男性要高得多,然而太瘦缺乏肌肉也會是一個問題。雖然大家熟知會需要補鈣、曬太陽的預防,但是運動的介入也是預防流失的關鍵。

強化骨密度從現在開始!5項不同種運動幫你預防骨質疏鬆 ©livinghealthy.com

男女骨質流失時間不一樣,女性較快

根據美國國家衛生院指出,人的骨骼都不斷在發生變化後,舊的骨質流失之後,人體也會合成新的骨質取代。但對於大多數人而言,骨密度會在20~30歲之間達到高峰。通常在這個階段,男性的骨質數量會比女性多。30歲後,骨骼中的骨質會開始緩慢下降,因為流失的速度會超過新合成的速度。然而女性停經後的骨質流失會特別快,但男性則要到了65~70 歲,骨質流失的速度就會跟女性一樣,且男、女性對於鈣的吸收都會減少,進而容易產生骨折的情形。以下5種不同部位運動,能強化不同部位的骨質。

©theconversation.com

低至中強度撞擊運動:快走

走路對股骨頸的骨密度的改善效果較為明顯,尤其是快路的效果又會比一般走路來的好。根據美國一篇採用Meta分析法的研究報告發現,總共分析8篇單純走路運動的介入計劃,顯示走路對於停經後婦女的股骨頸骨密度有改善的效果。另一項快走運動介入計劃的研究,發現快走對停經後婦女的腰椎骨密度具有改善的效果,在每週3次,每次30分鐘,持續7個月後可增加1%腰椎骨密度。

©successfromtheinsideout.com

綜合型撞擊運動:走路、慢跑、爬樓梯

同時進行以上3種活動,可比單一方式更有效,同時能改善停經後婦女多個重要身體部位,如腰椎、股骨頸、股骨近端等處的骨密度。尤其在60~74歲的停經婦女身上觀察到,在建立走路、慢跑、爬樓梯等運動習慣後,強度也從中到高強度後,一年之後增加了全身2%、腰椎1.8%、股骨頸3.5%的骨密度。

高強度撞擊運動:跑步

因為慢跑和跑步都會產生比走路較大的地面反作用力 (Ground Reaction Force, GRF),也就會對骨塊的上下縱軸產生較大的撞擊力量,可有效改善成年人腰椎、股骨頸及跟骨的骨密度,尤其男性建立跑步習慣的話,可減緩老年骨質流失的情形美國在第三次的全國健康與營養檢查調查中發現,1 個月內跑了 9 次(含以上)的男慢跑者的股骨骨密度,會高於1個月跑了8次以下的慢跑者 3.1% ,且1個月跑了8次以下的男慢跑者的股骨骨密度,會高於不運動者3.4%。

有氧撞擊運動:登階、跳繩、踏步運動

有氧這類的特殊高撞擊運動,會產生2倍體重以上的地面反作用力在每週3天,持續6個月以上後,可改善女性的腰椎與股骨頸的骨密度。尤其年輕女生(約 32 歲)每天進行50次的跳繩後,經6個月後髖骨粗隆骨密度會增加3~4%,股骨頸的骨密度也有增加的趨勢。

綜合型阻力撞擊運動:重量訓練

重訓對於女性維持腰椎與股骨頸的骨密度有明顯效果,但會根據訓練部位有不同的效果。僅對於抗重力、支撐體重的骨骼部位,或受到肌肉收縮拉力的骨骼部位才會被刺激,進而出現骨密度的改變。 所以有在進行重量訓練的人,應兼顧上肢與下肢的訓練,以利均衡發展。

資料來源/HEHO健康網

責任編輯/妞妞

運動星球

為何越吃越少卻瘦不下來?你最該檢視這些錯誤的飲食習慣!

2022-07-28

開始想要減重的你,要注意最重要的不是「吃得少」,而是「排得多」。減重期間如果長時間勉強節食不吃,身體恐怕會陷入一種慢性產生糞便原料不足的狀態,進而引發便秘的問題發生;然後因此導致人體基礎代謝率下降,結果體質變得易胖不易瘦。本以為很努力在減重,很可惜地孰不知這些都是造成惡性循環的主因。

為何越吃越少卻瘦不下來?你最該檢視這些錯誤的飲食習慣!

首先需要重新檢視自己的飲食習慣

前面已經解釋過為什麼「不應該節食」,接下來就讓我們來檢視一下你的飲食習慣,是不是真的「沒吃也會胖」?現代人因辦公或缺乏運動而導致新陳代謝低下,看似吃得不多,實際上往往營養攝取過剩。

首先,有必要檢查看看自己是否有長期過度飲食的傾向。

現代人因辦公或缺乏運動而導致新陳代謝低下,容易造成營養攝取過剩。

日常飲食的六項基本原則

1.午餐清淡為主,不吃十分飽。

2.口渴時不喝超過人體所需的水分。

3.有利健康的食材也不盲目過量攝取。

4.晚餐只吃六至八分飽。

5.可以不必勉強吃早餐。(在東方醫學裡認為早上代謝最好,不特別進食好讓身體能集中在代謝上)

6.如果不餓可以不必拘泥一日三餐。(要多傾聽身體的聲音)

萬一不小心吃太多了怎麼辦?

吃飽飯後血液大多集中於腸胃道,如果不小心吃得太多,血液無法循環到四肢末端,身體便會變冷。其實以一日為單位的飲食規劃在很多情況下,只要有一餐外食就會不小心攝取過量。節日的家庭聚餐、與朋友的酒會、邊吃邊談的商務會議、伴手禮收到的餅乾糖果等,細想後不禁會發現可能有好幾天「可能吃得太多了」。在這種情況下,建議以數天為單位進行飲食調整,最好是隔天或後天。例如,第二天不吃早餐或減少午餐以保持平衡。

一個不小心吃太多了改怎麼辦?

低醣飲食意想不到的陷阱

從數年前開始,限制攝取碳水化合物的低醣飲食一直是熱門話題,這種飲食法增加了肉類(蛋白質)的攝取量。但人類的牙齒結構其實是比較不適合肉食的。同時肉吃得越多,給器官帶來的負擔越大。

還有加工食品也是生活中常出現的食品之一。然而,加工食品中含有大量的鈉、糖、脂肪,而人體所需的礦物質和膳食纖維含量卻很低。食品添加劑的安全問題也讓人有所顧慮。不要忘了「由內而外奠定健康基礎」。

肉類攝取過量會造成器官的負擔

重要的是要選擇不會對胃腸、肝臟和胰臟造成負擔的食材,避免引起消化不良或各種疾病。我們可以攝取食物中的優等生,中式料理中耳熟能詳的「黑木耳」。黑木耳是目前最受歡迎且最推薦的食材。你很常能在中式料理中看見它,但可能會覺得在其它菜系中鮮少使用黑木耳入菜。

在日語中,黑木耳的漢字寫作「木耳」,與香菇、鴻禧菇同屬一類,天然日曬而成,具有暖身之功效。與其他蕈菇類相比,黑木耳的熱量低,膳食纖維含量非常高,可有效緩解便秘和預防肥胖;增強免疫力、強健骨骼、牙齒和血管的維生素D的含量也是香菇的十倍,同時,具有獨特的脆爽口感、有嚼勁,可以帶來飽足感,是一種集眾多好處於一身的食材。

食物的選擇要以不會對腸胃、肝臟和胰臟造成負擔的食材!

攝取不會造成身體虛寒的溫熱性食物

首先,你要會區分食物屬性的「陰」與「陽」。在中國自古便有萬物皆有「陰陽」之分的概念存在。認為天地、山海、晝夜、夏冬,一切都由陰陽之間互相作用達到平衡;可意思並不是指陰就是惡,陽就是善,其觀念重要的是取得平衡。

食物就如同我們起居環境和生活方式相同,亦有陰陽之分,依性質可分為「溫熱性食物」和「寒涼性食物」。陰性食物具有降火、清熱作用,陽性食物具有發汗、驅寒作用。因此,如果想要驅寒,想要健康苗條的身材,便要積極攝取溫熱性食物。

溫熱性食物和寒涼性食物的主要特性

溫熱性食物:色澤較深、鹹味較強、水分少(堅硬)、產於寒冷地帶和冬季。

寒涼性食物:色澤較淺、甜度較高、水分多(柔軟)、產於溫暖地帶和夏季。

人會吃什麼像什麼嗎!?

此外,中醫講究「同氣相求,以類相補」,意思也就是「吃什麼像什麼」。換言之,常吃水分多且柔軟的寒涼性食物的人,其體型就會變得一樣;常吃水分較少的溫熱性食物的人,其身材便緊緻結實。了解每種食物的冷熱性質,如果熱量相同的情況下,就盡量選用溫熱性的食物吧。

資訊

• 文章摘自莫克文化,石原新菜 著《整腸瘦身法:溫養腸道輕鬆瘦!》一書。

在中醫概念裡,腹部的漢字寫作「御中」,代表身體的正中心,人體腹腔裡有很多器官,同時亦有非常多的血管;人體所需的營養成分經腸道消化吸收後,會經由血液循環運送至全身,腸道進而從血液中獲取養分,意思也就是說,腸道功能越好,血液循環便越好,反之血液循環越好,腸道功能則越好;藉由從外部和內部雙管齊下來溫暖腸道,可以促進血液的流動,達到改善全身的血液循環,也提升人體代謝功能的效果,為了能夠更有效地達到減重效果,首先必須要留意腸道的保暖。

■擁有溫暖的腸道,將可讓我們:

1.增強免疫力,養成不易生病的健康體質。

2.提升肌力,讓身體健康有活力。

3.幫助消除肥胖,打造易瘦體質。

4.同時溫暖子宮與卵巢,有效緩解女性生理不適。

5.腸道通暢,改善膚況擁有好氣色。

整腸瘦身法:溫養腸道輕鬆瘦!

責任編輯/林彥甫

物理治療師精選每日15分鐘的15個最佳運動

2017-09-29

身體的痠痛經常是由於姿勢不正確所造成,而我們生活的起住坐臥,都由各種姿勢所構成。透過一日生活時間軸以及固定的運動,隨時隨地提醒自己,建立良好習慣,維持正確的姿勢,徹底遠離痠痛的危害!

物理治療師精選每日15分鐘的15個最佳運動!

1 腹式呼吸練習

1. 身體躺平,一手按著肚子,想像肚子是一個氣囊。

2. 輕鬆且緩慢地深吸一口氣,肚子如氣囊般鼓起。

3. 慢慢吐氣,很輕鬆不用力,盡量吐乾淨,肚子慢慢消氣。如此反

覆多次。

4. 呼吸過程中,肚臍上方的肌肉應保持柔軟,如果肌肉很硬,表示

呼吸方式錯誤,此時叫出的是腹直肌而不是腹橫肌。

2 枕骨下肌群伸展

1. 身體靠牆站立,保持頸部正直,不可彎曲。

2. 下巴輕輕往下點,如同點頭動作,不可用力頂牆,

感覺後頸微緊即可。

3 胸椎和肋骨活動度伸展

1. 準備一張靠背椅,椅背高度不超過運動者坐下時的肩胛骨。

2. 坐下後,右手手臂扶靠椅背,側轉身體向右,左手扶住右膝,以幫助旋轉。

3. 維持側身約15~30秒,回到本位,再轉向左側,如此反覆來回。

4. 側轉身時,感覺身體的動作,盡量把胸廓、肋骨拉開。收小腹,不要突出。

4 胸大肌、胸小肌伸展

1. 找一處平整牆面,手臂呈90度靠上,停約15~30秒。注意只有手臂上舉,保持身體其他肌肉不受影響。

2. 為避免肋骨翻出,側胸上提,另一手可以稍微扶著肋骨下方,將它收攏再伸展。

3. 如果將手再抬高一點,就達成胸小肌伸展。

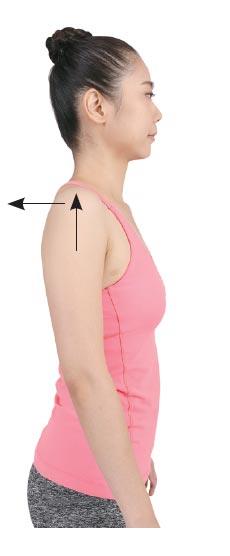

5 上斜方肌穩定訓練

1. 在椅子上坐直,保持姿勢端正,單手按住肩膀。

2. 肩膀向上微聳,輕輕後壓,動作極輕微,是意念對肉體的控制,用以訓練喚出斜方肌,並鬆開胸大肌、胸小肌和提肩胛肌。

3. 身體保持正直,頭部向前輕點,微收下巴,但頸部維持不動。後腦勺有些微緊繃感,同樣是意念對身體的控制。

4. 運動過程中,以手觸摸確認頸部兩側的胸大肌、胸小肌和提肩胛肌沒有出力。每次動作10~15秒,一天可做5~10次。

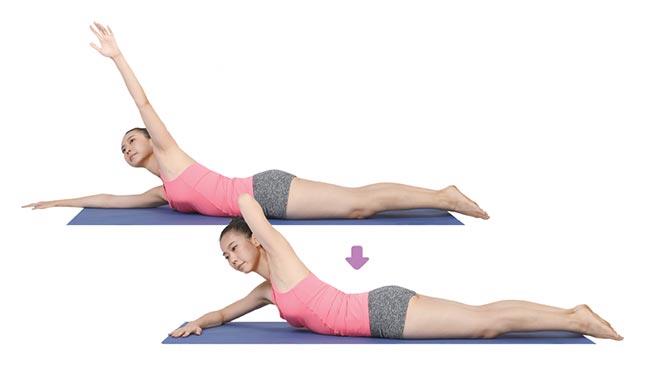

6 背部下斜方肌訓練

1. 俯臥在地,雙手平放於板上,貼於耳朵兩側,成為V字型。

2. 一手伸朝後上方抬起,維持10~15秒,重複10次,換手練習。

3. 如果手部抬起時會感覺疼痛,可從肩膀往後抬起。

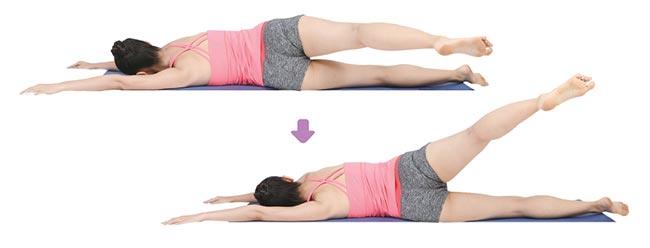

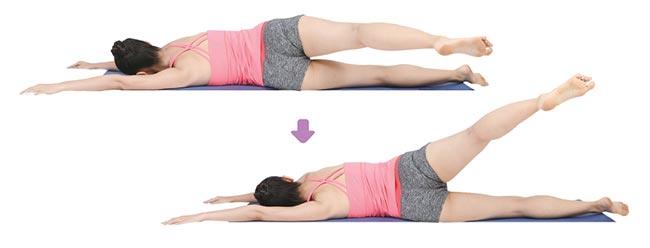

7 臀中肌訓練

1. 身體俯臥,收腹。

2. 一腳外展後踩,腳尖外翻,帶引身體自然翻起。

3. 保持動作約10~15秒,每日約10次。

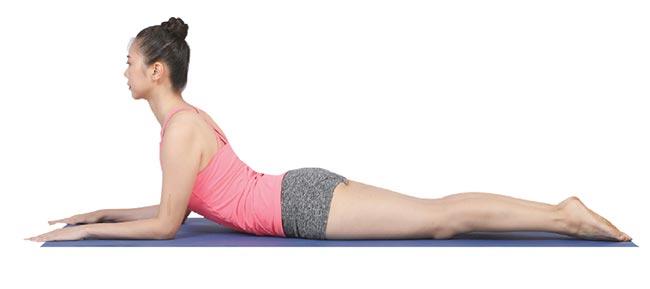

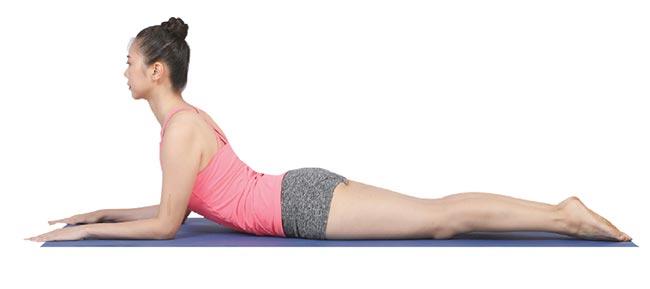

8 人面獅身式伸展

1. 俯趴在地,雙腿緊貼地板。

2. 腹部貼地,手肘撐地,從胸椎第四、五節處挺起上身,微收下巴。

3. 前臂貼地,兩臂保持平行,肩膀不聳起,保持開胸。每次伸展動作約15~30秒,一天5~10次。

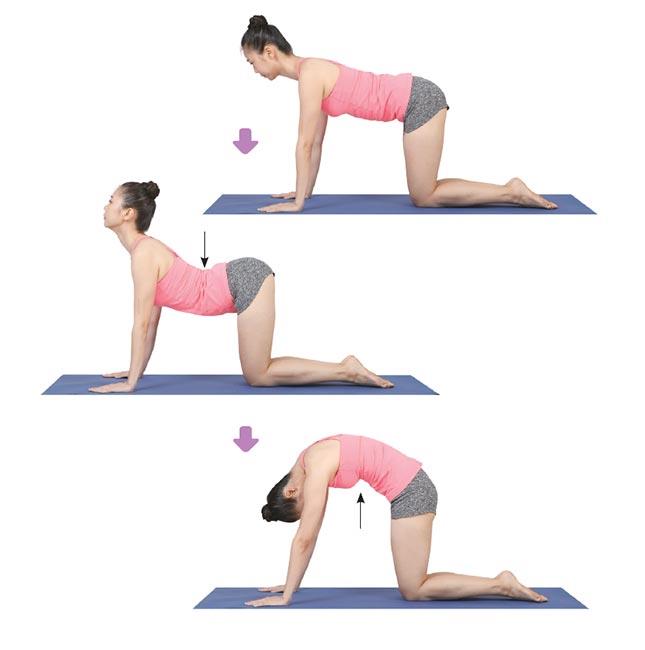

9 瑜伽貓牛式訓練

1. 採四足跪姿,膝蓋打開,與臀部同寬,

2. 手臂伸直撐地,吸氣時微抬頭看天花板,背部反弓下沉,停留約15~30秒。

3. 吐氣時背部向上拱起,腹部向內縮起,頭往下看,停留約15~30秒,然後放鬆。

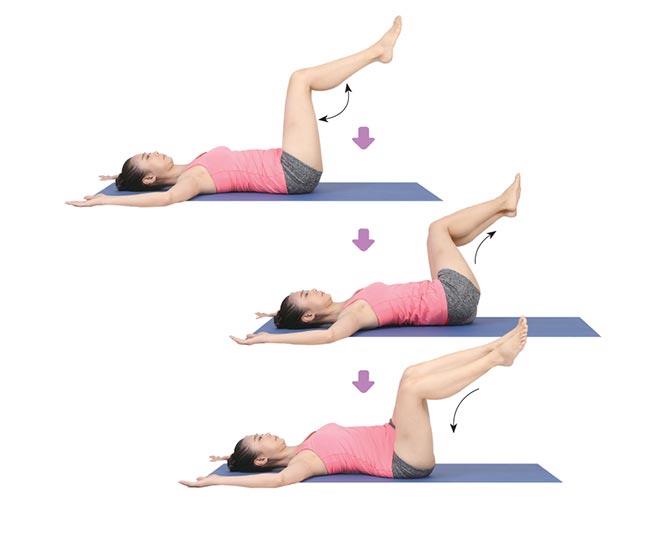

10 腹部肌群訓練

1. 仰躺在地,手平放兩側。

2. 雙腳併攏,抬起小腿與地板平行。

3. 單腳尖往下點地後再舉起,來回反覆各10次。

4. 手往兩側展開,伸展胸部肌肉。注意保持上身穩定不動。

5. 雙腳併攏,抬起小腿與地板平行。雙膝向右側倒,膝蓋不碰地,維持15~30秒。反方向重複動作,左右各做10次,訓練腹外斜肌。

11 全身性伸展

1. 以右側躺地,左腿膝蓋彎曲成直角。

2. 右手扶著膝蓋使之固定。

3. 右腳後折,以左手向後抓住腳踝,伸展股四頭肌。

4. 保持動作約15~30秒,換邊伸展。

5. 完成動作後,放開雙手,伸直上舉。腿部緩慢展開,伸直膝關節,並伸展胸部與腿後肌群。

12 下肢與坐骨神經伸展

1. 於牆角單腳靠牆上,一腿伸直,保持腰部穩定不動。

2. 或可用彈力帶扣住腳掌作為輔助,維持腿與身體的角度。注意力道不可過重,腿部只要感覺稍緊繃即可,切不可過度伸展拉伸。

3. 保持動作30~60秒後換腳。每天做10次。

13 軀幹穩定訓練

1. 採四足跪姿跪在地板上,腰部保持平衡,微微往後蹲坐,停留約10秒,反覆10次。

2. 回到四足跪姿,單腳可往後抬,另一邊的手朝前伸直做超人式,姿勢緩慢停留10秒,重覆10次練習。

3. 再退回到四足跪姿位置,左腳往側後邊抬起,打開左邊髖關節,停留10秒後再回到原位,反覆做10次後再換腿伸展。

14 腿後肌伸展訓練

1. 臀部坐於椅子的邊緣,不靠背,雙手稍息,挺胸,腰部打直。

2. 單腿伸直,腳踝蹠屈,腳尖平貼於地,伸展後腿肌。

3. 動作保持30~60秒,換腿練習。

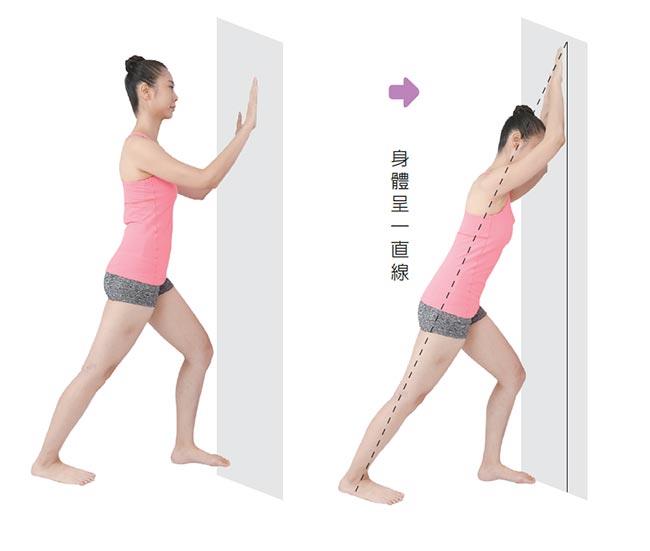

15 小腿伸展

1. 雙手扶牆,雙腳呈跨步狀。

2. 前腿膝蓋彎曲,後腿伸直。當姿勢正確時,從背後觀看,腳跟、腳尖與膝蓋對齊,彷彿連成一線。

3. 每次伸展約30~60秒,之後換腿。一組2次,每日做1~2組。

書籍資訊

◎圖文摘自商周出版,向志超 著作《人不必活得腰痠背痛:痠痛檢測、按摩、伸展、運動保健全書》一書。

【全書特點】

〔特點1〕:10分鐘檢測量表,全面自我檢查,找出痠痛癥結

如果你已經覺得疼痛,透過量表,可以找出疼痛真正發生的部位,判斷原因;如果你還不覺得疼痛,透過量表,檢測出藏在「不痛」底下,軀體真正的健康指數!

〔特點2〕:全方位解析全身六大部位痠痛成因、按摩緩解、伸展保健方法

做完全身測量後,可以判斷身體的哪些部位是「災區」,透過肌肉與關節的反應,解析疼痛的成因,並可以藉由按摩、按壓穴道、簡易運動等方式,減輕疼痛,矯正受傷受損的部位,讓身體恢復健康。

〔特點3〕:慢跑、單車、瑜珈、健身房等全民運動傷害全預防

針對近年來流行的慢跑、單車、球類運動、瑜珈及以鍛鍊肌肉為主的健身房運動愛好者們,詳細說明正確的運動概念、常見的運動傷害及運動前後一定要進行的伸展,也提醒消費者如何購買適當的運動用品,怎樣正確使用,避免花了大錢反而傷身。

〔特點4〕:透過一日時間軸,保持正確姿勢,打造無痛家居

從6:00到24:00,全面解析一天從早到晚,從起床到入睡,正常生活中行、住、坐、臥各種情況下的每一種姿勢,確保你的身體永遠保持在對的狀態。

配合日常生活中的各種需求,同時提供讀者購買桌椅、床墊、枕頭、沙發等家居工作日用品的選擇標準,找到真正適合你健康生活的家具,打造無痛家居。

〔特點5〕:10分鐘輕鬆伸展,適合全家大小隨時隨地都能鍛鍊的「不痛健康法」

整合多年行醫經驗,精選10項適合在10分鐘內完成的伸展運動,讓你能快速舒展全身,有效放鬆,鍛鍊肌肉支撐度,確保身體每一個部位的活動度,有效保護身體,遠離痠痛。

•更多商周出版《人不必活得腰痠背痛:痠痛檢測、按摩、伸展、運動保健全書》資訊 請點此

◎圖文摘自商周出版,向志超 著作《人不必活得腰痠背痛:痠痛檢測、按摩、伸展、運動保健全書》一書。

【全書特點】

〔特點1〕:10分鐘檢測量表,全面自我檢查,找出痠痛癥結

如果你已經覺得疼痛,透過量表,可以找出疼痛真正發生的部位,判斷原因;如果你還不覺得疼痛,透過量表,檢測出藏在「不痛」底下,軀體真正的健康指數!

〔特點2〕:全方位解析全身六大部位痠痛成因、按摩緩解、伸展保健方法

做完全身測量後,可以判斷身體的哪些部位是「災區」,透過肌肉與關節的反應,解析疼痛的成因,並可以藉由按摩、按壓穴道、簡易運動等方式,減輕疼痛,矯正受傷受損的部位,讓身體恢復健康。

〔特點3〕:慢跑、單車、瑜珈、健身房等全民運動傷害全預防

針對近年來流行的慢跑、單車、球類運動、瑜珈及以鍛鍊肌肉為主的健身房運動愛好者們,詳細說明正確的運動概念、常見的運動傷害及運動前後一定要進行的伸展,也提醒消費者如何購買適當的運動用品,怎樣正確使用,避免花了大錢反而傷身。

〔特點4〕:透過一日時間軸,保持正確姿勢,打造無痛家居

從6:00到24:00,全面解析一天從早到晚,從起床到入睡,正常生活中行、住、坐、臥各種情況下的每一種姿勢,確保你的身體永遠保持在對的狀態。

配合日常生活中的各種需求,同時提供讀者購買桌椅、床墊、枕頭、沙發等家居工作日用品的選擇標準,找到真正適合你健康生活的家具,打造無痛家居。

〔特點5〕:10分鐘輕鬆伸展,適合全家大小隨時隨地都能鍛鍊的「不痛健康法」

整合多年行醫經驗,精選10項適合在10分鐘內完成的伸展運動,讓你能快速舒展全身,有效放鬆,鍛鍊肌肉支撐度,確保身體每一個部位的活動度,有效保護身體,遠離痠痛。

•更多商周出版《人不必活得腰痠背痛:痠痛檢測、按摩、伸展、運動保健全書》資訊 請點此