運動星球

英友達LAVA環屏東自行車挑戰 美景讓眾多老車手們都讚不絕口

2020-10-20

於10月17、18日假屏東縣盛大舉辦第一屆「英友達LAVA環屏東自行車挑戰」,兩天一夜的行程共吸引了將近500多名選手報名參加,沿途依山傍海的絕美景致,深獲許多自行車族群的喜愛。在10/17早上10點於涼山遊憩區集合,由立法委員榮譽顧問余宛如、英友達國際企業總經理洪祥益、台灣鐵人三項董事長林澤浩、最速鐵人男神楊一展等人鳴笛下,正式展開為期兩日的自行車挑戰活動。

10/17上午10點鳴笛之下正式展開為期兩日的自行車挑戰活動。

從涼山到墾丁

第一日挑戰自涼山遊憩區前往墾丁國小,全長約105公里限時5小時30分。從涼山遊憩區出發,後隨即進入有「幸福公路」之稱的185沿山公路,從路面寬廣的林蔭大道,進入瑪家、筏灣、萬巒,最後在近海的枋寮與台一線相接。一路南下充滿濃濃原住民風味,佳義部落、排灣部落、佳平部落、萬巒、武潭部落、古樓部落等等,路線再沿台一線畫過屏東縣潮州的周圍,接著一路向南進入枋寮和屏鵝公路,沿途盡情享受著海風的吹拂。

經過枋山一路來到楓港,沿途經過擁有著名廟宇福安宮的車城鄉,以及充滿人文氣息的古城恆春後,會先經過度假勝地南灣遊憩區, 再前行幾公里便抵達第一日的終點墾丁國小。

第一日挑戰離開起點後隨即進入「幸福公路」185沿山公路,讓選手彷彿進入風景畫般的賽道。

大雨依舊澆不熄熱情

第二日挑戰自墾丁國小前往大鵬灣風景區管理處,全長約155公里限時8小時。從墾丁國小沿鵝屏公路繼續往南,最先印入眼簾的是台灣極南的燈塔鵝鑾鼻,接著繞行往北前往滿州,從台灣的最南端往北行,再經過一小段上坡後進入龍磐公園。在前往佳樂水遊憩區之前,會經過有著強風吹拂的風吹砂,海天一色的遼闊景致,都讓參賽選手留下的深刻。

接著即將進入滿州鄉,經過長樂、八媱、分水嶺,然後抵達港仔。沿途是起伏不定的丘陵地,漸漸進入到旭海和牡丹,緊接著一段約七公里的爬坡,也是環屏東挑戰賽的制高處,一路下滑繞了一圈,回到車城徜徉在 200 與 199 在樹林、草原、風與海的小徑上。

通過車城後,接下來一路向北,這才是試煉的開始!一路上是毫無遮蔽物的公路,加上無法預測的風向,讓北上的這段路相當辛苦。但是撐過這段考驗,就能來到終點大鵬灣。進入終點站前,先要再直行一圈經過著名的大鵬灣跨海大橋,讓大家體驗在賽道上奔馳的速度感,最後進入大鵬灣國家風景管理處旁的扇形廣場,讓為期兩日的挑戰完美落幕。

挑戰第二日雖然天空下起大雨,但仍舊澆不熄自行車選手們的熱情。

令眾多老手稱讚的路線

此場賽事也吸引立法委員榮譽顧問余宛如、楊一展、151林彥君、網紅小D、鐵人國手張綺文、郭家齊等人參加。在第二天率先進入終點張綺文和郭家齊,不但都是第一次挑戰長距離自行車活動,更都異口同聲的說:「沿途美景有山有海,這趟騎乘真的太值得了!」另外,許多鐵人及單車社團,台大EMBA車隊、哈鐵人、227競佐訓、DVTT、千沛車隊、正爵880車隊、高美車隊、醫護鐵人等等也都來來參與這次挑戰,這些身經百戰的車隊老手們,都對「英友達LAVA環屏東自行車挑戰」的路線讚不絕口,紛紛表示明年一定要再來參加!

由知名鐵人三項教練田偉璋和郭修森帶領「高美車隊」參加「英友達LAVA環屏東自行車兩日挑戰」。

運動星球

環阿曼第二站 阿凱小抽筋仍順利過關

2017-02-16

歷經昨日的衝刺比拼,環阿曼第二站,預料會是各隊主將們小試身手的舞台。本日賽段全長145.5公里,共設有4座登山點,其中,壓軸的爬坡是最累人的部分。與去年的賽程安排不同,在通過最終的爬升路段後,距離終點僅1.2公里,這樣的調整,會讓戰局產生怎樣的變化,我們拭目以待。

本站開賽出現一個大型的突圍集團,由15名成員組成,巴林美利達車隊的瓦萊里奧·阿尼奧利(Valerio Agnoli)也在其中,這位多年和尼巴利征戰環義的爬坡好手,順利摘下第一登山點的積分,但整個集團很快遭到吞併。緊接而來的是一個雙人組合,成功脫離主集團的掌控,此時大團的腳步趨緩,稍稍紓解第1個小時,均速51.8公里的高張力。

順利完成首站賽事,王美銀於環阿曼第二站開賽前。

賽程進入中段,兩人兔群的領先一度來到8分鐘,但主集團的監管機制已經啟動,領先兩員持有的秒差也一點一滴地流失,即便兩人堅守陣地,手中的領先優勢還是遭到大團無情的吞食。終點前20公里,兔群遭瓦解的同時,大集團正攻上倒數第2座登山點,根據前線回傳的消息,此時巴林美利達的成員們鎮守在集團前緣的位置。

終點前10公里,再有兩名車手成功突圍,包含身著白衫新人王的拉塞·諾曼·漢森(Lasse Norman Hansen,Aqua Blue Sport車隊),而巴林美利達的阿尼奧利再次參與追擊;雖然領銜的漢森一度演出單飛,但最終在終點前2公里遭到瓦解,回到一個領先集團的態勢。進入最後的決勝階段,終點線上,由BMC車隊的本·赫爾曼斯(Ben Hermans)力壓群雄,率先進站。

本日表現積極的瓦萊里奧·阿尼奧利(Valerio Agnoli) ,賽後回顧終點前10公里的那波攻擊:「我在前方有兩員突圍時試圖發動追擊,當時大集團強度放緩,所以我們選擇在那時發動進攻,但是在5公里處,被大集團追了回來。」雖然奪勝未果,不過環義常客勇往直前的態度,已經在季初的環阿曼展露無遺。

巴林美利達車隊於賽前會議專注聆聽。

完賽後的台灣好手馮俊凱也分享了今天的心得:「今天有點累,我的工作就是一開始試看看突圍,沒有的話就是在集團裡面頂風,把好的位置給Visconti(喬瓦尼·維斯孔蒂)跟Sonny(索尼·科爾布雷利),然後到上坡就盡力。上坡的時候有點抽筋,不過還好撐得過去。」據了解,阿凱昨天受傷的手指並無大礙,本站排名第104位進站。

而另一位華人車手王美銀,本日同樣順利完賽,從他的分享,不難探出本站的艱辛:「今天前40公里速度非常快,平均速度都要60左右,很多支車隊隊員都想在山路賽段突圍,所以一直拉扯非常快的節奏,直到40多公里才有兩員突圍成功,自己也有嘗試突圍但是非常難成功,最後有盡全力幫助車隊主力隊友領騎,在倒數第二座山掉下了主集團,今天的每一座山距離雖然都是2、3公里,但是坡度非常的陡峭,對於我來說還是很吃力的。」

運動總監菲利普.莫迪(Philippe Mauduit)總結本站,他說:「今天車隊的狀態不如昨天,所有隊員們都賣力工作,但是在最後關頭亂了手腳,而那是需要沈著的時候。」職業自行車運動,不免發生計畫趕不上變化的情形,全體隊員將於賽後會議時,就溝通、協調的環節加以調整,重整心情,巴林美利達的好手們,將迎來環阿曼第三站賽程!

完成高強度的一站,美銀奮戰後的神情全寫在臉上。

環阿曼第二站單站成績

茨加布·格爾邁(Tsgabu Grmay) 第13名

喬瓦尼·維斯孔蒂(Giovanni Visconti) 第24名

索尼·科爾布雷利(Sonny Colbrelli) 第41名

瓦萊里奧·阿尼奧利(Valerio Agnoli) 第86名

格雷加·博萊(Grega Bole) 第100名

王美銀 第101名

馮俊凱 第104名

博魯特·博日奇(Borut Božič) 第138名

環阿曼第二站總成績

茨加布·格爾邁(Tsgabu Grmay) 第13名

喬瓦尼·維斯孔蒂(Giovanni Visconti) 第24名

索尼·科爾布雷利(Sonny Colbrelli) 第36名

瓦萊里奧·阿尼奧利(Valerio Agnoli) 第85名

王美銀 第99名

格雷加·博萊(Grega Bole) 第129名

馮俊凱 第135名

博魯特·博日奇(Borut Božič) 第138名

馮俊凱與王美銀兩位華人車手一起征戰環阿曼。

資訊、圖片提供:巴林美利達車隊

運動星球

Nike推出新一代Air Force,象徵剛毅與力量的結合

2016-11-07

1983年,六名身穿飛行服裝的籃球員站在停機坪上為當時最新款籃球鞋Nike Air Force 1拍照。他們的姿態堅韌,剛毅與力量是他們的象徵,也代表著這雙鞋的本質。

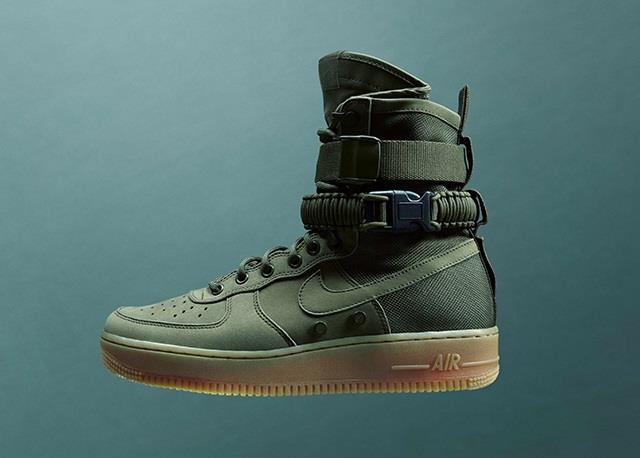

NIKE SPECIAL FIELD AIR FORCE 1

從此之後籃球運動不斷發展,它不僅吸引了全世界的注意力,也影響了從藝術到時尚領域的創意活動。而這些領域的發展也同樣激發了籃球員們。雖然科技和資訊不斷進化,但是對成功的渴望與AF1發展初期如出一轍。

“我非常相信熱情就是一項技能,” Draymond Green說道,“熱情源自於對籃球運動的熱愛,也在籃球運動中不斷增長。我可以一整天投籃直到街燈亮起。”

SPECIAL FIELD AIR FORCE 1

隨著籃球運動的發展,Air Force 1也隨之改變。此家族的最新款Special Field Air Force 1採用了顆粒狀皮革,抗撕裂尼龍材質以及全新的可調整式編織踝帶。

SF AF-1融合了兩款最經典的冬季鞋款,SFB和Air Force 1

SF AF-1還增加了像隱形口袋這類不太顯眼的設計以提升機能性。除此之外,部分版本SF AF-1會搭配Special Field 托特包。

SF AF-1 女款

SF AF-1 女款

SF AF-1將於11月5日起在指定零售店 INVINCIBLE和 PHANTACi販售,包含兩種男款配色(橄欖綠和黑色)。男女款的全白配色將於11月5日和6日,在集合音樂、時尚、藝術、運動及飲食文化於美國加州長灘舉行的Complex Con獨家發售。

此外,由AF-1衍生的運動靴款——Nike Lunar Force 1 Duckboot和Nike Lunar Force 1 Flyknit Workboot領銜的Nike Air 2016冬季系列以大膽的視覺設計向現代傳奇致敬。Air Force 1首發至今近35年,它的不斷進化引發了全球不同文化的族群的熱烈追求。從籃球鞋變成一雙潮流鞋,從籃球場內到場外生活,不同風格,隨性百搭,成為表達自我的畫布。此系列還包括Nike Air連帽衫、長褲和T恤等服裝產品。

SF AF-1 女款