運動星球

跑者光練肌力不夠! 彈力讓你像袋鼠一樣跑出更高效率

2021-09-01

近年來,許多跑者已明白要跑得好不能只跑步,肌力也該練起來,但你知道要有足夠支撐長跑的力量,光練肌力還不夠嗎?知名跑步教練、運動作家暨譯者徐國峰指出,「跑者的力量 = 肌力 + 彈力」,想跑得好,應該向前進時速不輸賽馬的羚羊與袋鼠學習,讓自己移動效率提高、輕巧有力且有節奏。達成這個目標不只要好的肌力,更不能忽視專屬跑者的力量訓練。

跑者光練肌力不夠! 彈力讓你像袋鼠一樣跑出更高效率

想跑更快為什麼要做力量訓練?

首先,我們要先了解移動速度,也就是跑速,主要是身體偏離(可說是失衡/失重導致移動)的結果,偏離的角度(落下角度)越大,失衡越快。而肌肉在跑步時的主要功能是:

1. 在落下的過程中連結身體,讓身體一起失衡/失重。

2. 支撐體重。

3. 轉換支撐(拉起)時主要使用後側大腿肌。

接下來,大家都了解「體能」是運動表現的基礎,而多數人認真訓練約一年後,體能就會到達極限。擁有足夠的體能基礎後,成績進步的關鍵就變成「技術」和「力量」。以跑步這項運動來看,大部分跑者清楚肌力很重要,但多數認為「力量」就等於「肌力」,事實上,大家都忽略了「彈力」的重要性。如果光有肌力而沒有彈力,你的跑步效率仍然大有限制。

如果光練肌力而沒有彈力,跑步效率仍然大有限制

彈力是什麼?

如果把肌力看做內力;彈力則是外力(被動力),就像在外太空有個人推你一把,你才得以移動。跑步時,透過外力施加而「快速移走」(1/4秒有節奏地移動),才會有彈性適能轉換成彈力。

《肌筋膜健身全書》作者羅伯特‧施萊普博士提出,羚羊和袋鼠可以連續跳躍很高且遠,像赤道袋鼠最長紀錄一跳可跨越 13 公尺,時速 60 公里不輸賽馬,但牠們的肌肉並不發達,無法用肌力來解釋這樣的力量;事實上,這些動物是利用「彈弓效應」完成肢體動作,沒有用到許多肌肉力量,而是借助於機械力量讓移動效率提高,輕巧有力且有節奏。我們也可以殂從第一段提到的公式:「跑者的力量(Strength)=肌力+彈力」看出,跑者如果只把力量訓練集中在練肌力,那可能仍有缺乏。

羚羊和袋鼠可以連續跳躍很高且遠,但牠們的肌肉並不發達,而是利用「彈弓效應」

彈弓效應

與鍛鍊精良的肌肉在收縮後產生的速度相比,彈弓效應的速度更棒!生物機械學家以彈弓機制來解釋肌筋膜的功能,我們可想像,一個彈弓能夠發射,首先彈弓臂處於機械張力狀態,當張力消失,之前所儲存的彈力位能會轉變成迅速向前射出彈丸的動能。利用彈弓效應完成肢體動作並不需要許多肌力,只要符合最低限度即可,肌肉必須先收縮,讓肌腱處於張力狀態,完成第一個跳躍動作之後,後續的「連續跳躍」動作則仰賴地心引力與動物本身的重量。

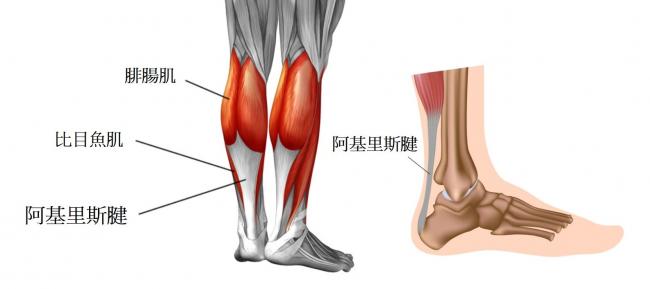

人類與猴子、黑猩猩等其他靈長類最大的差異在人類有「肌腱」,也就是下肢的彈力系統。生物機械學家發現,人類的肌筋膜系統擅長儲存機械能量,可媲美羚羊,而人類肌腱的機械能量儲存容量甚至超過其他靈長類動物,所以人可以跑步,猴子卻不能。

然而,訓練肌肉可以在很短的時間看出成效,但肌筋膜(結締組織)纖維的更新生長速度比肌肉細胞慢,收到正確的訓練刺激更新訊號後,結締組織才會分裂、生成新纖維、重新連結成為肌筋膜網絡,然後再形成典型的肌筋膜播狀結構。在這正確的刺激指的是正是彈力。

人類腿部的肌腱

跑者力量訓練的 5 種類別

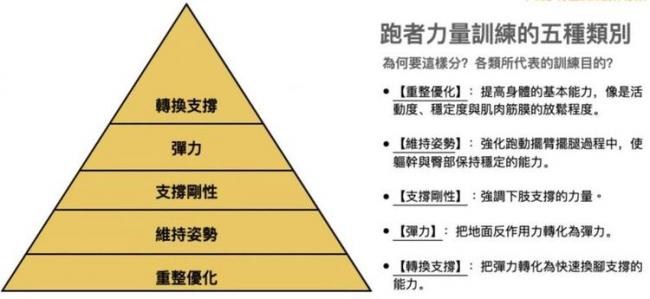

前述一再強調彈力和跑步效率的關係,而要有好的彈力,需要有兩個底層能力-支撐剛性和維持姿勢。下肢的支撐剛性簡單來說,就是「落地時要撐得住」。徐國峰比喻:「就像一顆充飽氣的籃球、彈簧一樣,軟綿綿的彈簧無法撐起,剛性好的彈簧較能轉換成彈起來的動能,白話說就是『撐得住』。」相反地,如果支撐剛性太差等於彈性差,會使觸地時間較長。

儘管支撐剛性很好,但如果姿勢跑掉,就會像歪掉的彈簧失去了彈力一樣,無法維持姿勢的跑者彈力也會變差。具體來說,擺腿、擺臂時身體沒有保持穩定(維持姿勢)的能力,跑步仍會很費力,所以即便你把核心肌力練得很好,還要跑步姿勢對了才有效率。那麼適合你的跑姿是怎麼造就的? 不少跑者常駝背,讓擺臂活動範圍受限,同時肩關節活動度與脊椎活動度也受限,此時儘管核心再強,軀幹要旋轉都會受到限制,這時候就需要透過活動度、穩定度與肌筋膜的放鬆來做重整優化。

基於上述各種能力的關聯,以下是徐國峰整理出跑者力量訓練的 5 種類別,這也是每一位跑者無論在馬拉松訓練週期,或是沒有目標比賽時,都能為自己實力奠定基礎的跑者力量訓練。

跑者力量訓練的 5 種類別 ©KFCS x RQ

資料來源/徐國峰

責任編輯/Dama

運動星球

路跑常見的5大傷害的和預防對策

2020-02-13

路跑已成為現代人休閒運動重要的一部分,有研究指出,慢跑能有效下降30%的心血管疾病風險,同時改善高血壓、不正常血脂等問題。雖然它在許多方面都有益健康,但也可能導致肌肉骨骼系統過度使用並造成傷害。

以美國的情況來說,在三千萬路跑跑者中就有37-56%的人受傷,而在每一千小時跑步中大約出現2.5- 5.5次的運動傷害,受傷男性約51%,女性則是49%。儘管跑步比其他運動的傷害發生頻率少約2-2.5倍,但根據統計資料顯示,光是這類運動傷害就要花費數百萬美元的醫療費用。因此,透過預防教育不僅是保護跑者自己,還能降低醫療費用支出、減少消耗醫療資源。以下是物理治療師針對路跑常見的5種傷害,告訴你原因並提出預防方案。

路跑常見的5大傷害的和預防對策

路跑的生物機制

在說明路跑之前,得先介紹一下走路及跑步的活動機制。

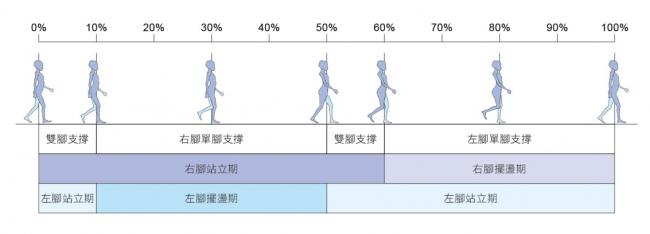

.走路:一般行走時的步態可分為站立期及擺盪期,分別占60%(站立期)及40%(擺盪期)。而站立期又可細分成3個部分:接觸期、站立中期、推進期;擺盪期也可細分成3個部分:加速期、擺盪中期、減速期。行走時的步態會出現兩隻腳同時作支撐的時期,這就稱為雙下肢支撐期,這是身體在走路時做重心轉移必要的過程。

行走的步態分解圖

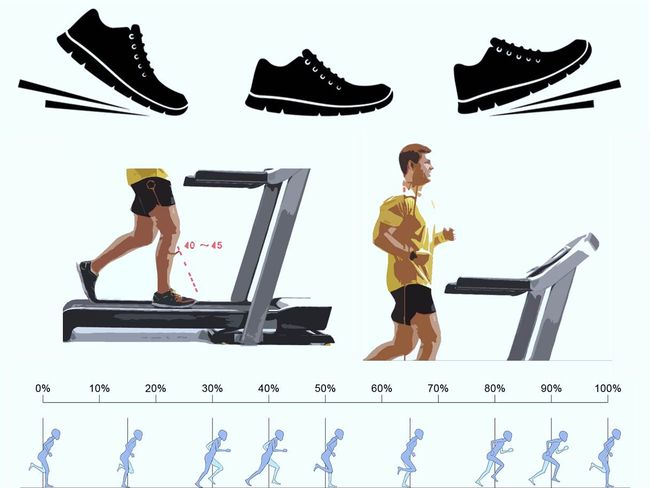

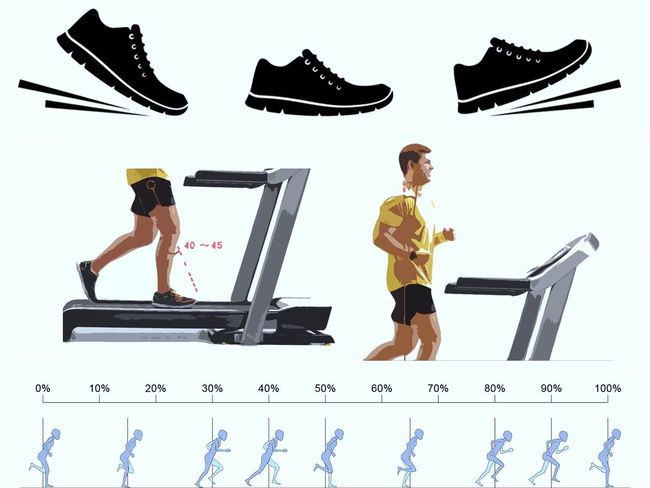

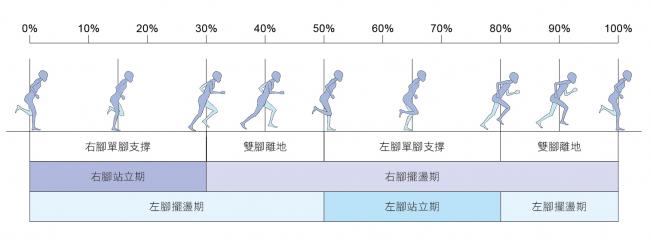

.跑步:跑步的步態與行走十分不同。跑步時的步態一樣可分為站立期及擺盪期,但站立期比例會下降、擺盪期則增加,並且不會出現兩隻腳同時支撐地面的情況,反而會增加雙腳同時離開地面的時間。如果跑步的步態或姿勢有問題,就會造成傷害或疼痛。

跑步的步態分解圖

跑步受傷的主因

一般來說,發生跑步傷害主要有5個關鍵:足部著地方式、膝蓋屈曲角度、 髖關節伸展角度、軀幹傾斜角度和足跟外翻。

1. 足部著地方式

足部著地方式可分為前足著地、中足著地及後足著地3種。目前尚未證實哪一種最容易受傷,但有研究指出,以後足著地會增加膝蓋內的壓力,若過度使用後足著地可能提高傷害風險,例如跑者膝或膝關節壓力損傷等。相對的,前足著地會增加腳和腳踝之間的壓力,造成如阿基里斯腱的問題。在訓練時,當從後足轉換到中足的過程或訓練前足著地法時,要小心保護腳及踝關節,千萬不要過度訓練,因為長時間訓練容易增加這些部位的壓力。加強足部訓練提升穩定性,協助跑者以安全方式完成訓練,或可避免這類問題。

足部著地方式可分為前足著地、中足著地及後足著地3種

2. 膝蓋屈曲角度

膝蓋屈曲角度在路跑站立期支撐身體重量時影響很大,目前尚未有研究明確制定出最有利跑者的彎曲角度,但有報告指出站立期支撐身體重量時,膝關節彎曲約40-45°減震效果最好。如果膝關節屈曲明顯小於40°,則會降低減震效果,將導致髕腱炎和髕骨股骨疼痛症候群、鵝掌肌群疼痛等問題。

膝關節彎曲約40-45°減震效果最好

3. 髖關節伸展角度

髖關節伸展角度在站立末期時也很重要。從多數跑者的動作中可觀察到站立末期出現較少的髖關節伸展角度,一般認為是缺乏髖部伸展,可能與髂肌及腰大肌的柔軟度降低有關。而髖關節伸展角度下降,可能導致跑步後損傷,包括髖關節屈肌或股四頭肌的拉傷等。

髖關節伸展角度下降,可能導致髖關節屈肌或股四頭肌的拉傷

4. 軀幹傾斜角度

不少跑步專家認為軀幹傾斜角度是糾正跑步姿勢的關鍵因素。近期的研究指出,軀幹前傾角度小幅度增加(約7°),可使髕骨股骨關節的壓力明顯下降,又不會增加踝關節的負擔,由此可知這個策略對跑者來說非常重要。整體而言,在軀幹前傾角度減少(即更直立的姿勢)下跑步,與膝關節負荷增加有直接關係。軀幹前傾方式並非純粹使用踝關節來達成,而是使用髖關節的屈曲、骨盆前傾及其他關節小幅度的運動調配組合而成。

軀幹前傾角度約7°,可使髕骨股骨關節的壓力明顯下降、不增加踝關節負擔

5. 足跟外翻

足跟外翻(扁平足)是受到跑步族群關注的問題之一,過去研究探討的不只是足跟外翻的角度,還有足部外翻的速度,因為足跟外翻速度可能在特定的跑步傷害中有重要影響。有研究發現,過度的足跟外翻與跑步損傷有相關性,例如脛骨應力性骨折、髕骨股骨關節疼痛症候群和阿基里斯腱病變等,也因此路跑姿勢的調整需接受專業的指導、訓練及建議才有好的效果。

過度的足跟外翻與跑步損傷有相關性,例如脛骨應力性骨折、髕骨股骨關節疼痛症候群和阿基里斯腱病變

書籍資訊

• 圖文摘自如何出版,蔡忠憲、張高華、黃安華、楊宛青合著《提升表現、預防傷害、減緩疼痛,運動肌內效貼紮》一書。

本書特色

四位物理治療師因為運動傷害處理這個共同志趣而結為好友,經常一起參與各種運動賽事,協助場邊的運動傷害防護。2011年起攜手投入中華肌內效協會的培訓課程建置,共同開發出肌內效貼紮認證課程,8年來授課總和超過300場,以教學嚴謹、考核扎實著稱。適合各階層學習,不只醫療人員、運動員,連一般民眾都能輕鬆掌握技巧。

四位治療師亦師亦友,除了在各自領域以自費物理治療形式,藉由徒手治療、運動治療方法為臨床患者服務外,也時常聚在一起討論和分享各式治療法的操作和練習心得,更時常到國內外進修,保持吸收新知的熱忱,並將新技術整合內化成治療患者的利器。行有餘力不忘戮力寫作,讓更多人認識運動傷害處理與防護知識,以致全民都能擁有健康的肌骨與幸福的人生。

• 更多如何出版《提升表現、預防傷害、減緩疼痛,運動肌內效貼紮》資訊 請點此

責任編輯/Dama

運動星球

FILA動能科技跑履 破荒進化來襲!

2016-10-27

廣受跑友肯定的FILA動能迴力膠系列跑履,搭載結合天然橡膠及EVA材質的獨家中底科技∼ 動能迴力膠 ENERGIZED RUBBER,於2016年秋冬強勢發表全新調教版本ENERGIZED 360°,將動能迴力膠遍佈於鞋舌、領口甚至延伸到鞋墊,全新調校避震防護的鞋墊。

表布採用 COOLMAX 涼感素材,可快速降低鞋室內的潮溼不適,更加入全新設計的腳跟環狀護套,實踐360度包覆足部的進化設計;而中底部分,ENERGIZED 360°系列跑履搭載全新研發的 ENERGIZED CLEAR,有效緩衝足跟壓力,同時可降低過多內旋,快速吸收地面反作用力,維持步態輕盈,優異的延展性防護腳部衝擊,帶來高效率的動能迴輸。

而ENERGIZED CLEAR以透明外型突顯科技感,全新調校軟硬度的配置設定軟中帶Q,相較於前一代增加30%的耐擠壓性,同時提升20%的能量反饋,更能承受長時間重力擠壓,帶來更適中的緩衝避震與支撐強化!

FILA動能迴力膠系列新款 ENERGIZED 360°

適逢秋冬季節正是慢跑運動的旺季,FILA全新推出的ENERGIZED RUBBER 360°系列跑履,鞋面使用無接縫貼合技術,不僅提供舒適的穿著體驗更加輕量靈動,炫彩輕量鞋面搭配側腰點綴反光LOGO,滿足秋冬夜晚慢跑的安全需求,奧援不斷鍛鍊的運動新世代,用腳步跨越城市的每個角落。

FILA 2016年度代言人謝佳見呈現秋冬全新勁動形象,即以ENERGIZED 360°跑履體驗蜿蜒山路,感受前所未有的優異穩定度及舒適感,精彩演繹FILA跑鞋工藝的進化升級!

FILA動能迴力膠系列新款 ENERGIZED 360° 【螢光黃】

FILA動能迴力膠系列新款 ENERGIZED 360° 【冷冽銀】

FILA動能迴力膠系列新款 ENERGIZED 360° 【神秘紫】