運動星球

羅布森伴城路跑10/30桃園站、12/11高雄站開報 跑出全台最低碳!

2022-06-28

開創台灣友善運動新頁的羅布森伴城路跑,繼今年 3 月份首場台中站後,下半年的兩場路跑活動將分別在 10 月 30 日「羅布森伴城路跑拾孟桃-桃園站」與 12 月 11 日「羅布森伴城路跑拾貳臘港-高雄站」,即日起正式開放報名,並提供 600 個免費公益名額讓身障者與其陪跑者一同參與。歡迎跑友相約跑在城市裡響應公益,並打造一場全國最低碳排放量的路跑賽事。

羅布森伴城路跑10/30桃園站、12/11高雄站開報 跑出全台最低碳!

羅布森伴城路跑特別訂在桃園與高雄,選定對都市環境具願景與規劃,有綠色、生態及親水三大目標的桃園,以及融合水與綠廊帶等生態,與新世代產業科技園區發展的高雄,落實用跑步閱讀城市的理念。賽事組別規畫上從短里程的親子休閒組、健康樂跑組,到 21 公里的半馬挑戰組一應俱全,能夠滿足各種類型跑者想要用雙腳體驗城市的期盼。

10 月份的「桃園站」賽道途經樂天桃園棒球場、青塘園生態公園、華泰名品城、Xpark 水族館、橫山書法藝術館、置地廣場、溪海花卉園區、月眉環保公園等在地知名景點;而 12 月的「高雄站」賽道途經統一夢時代購物中心、高雄展覽館、85 大樓、高雄港埠旅運中心、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋、愛河河畔、高雄市立美術館、中都溼地公園等高雄在地知名景點,讓參賽選手飽覽城市沿途特色美景。

羅布森伴城路跑主辦單秉持為 ESG 永續而跑的綠色賽事理念

羅布森伴城路跑主辦單位羅布森企業與 H2U 永悅健康及旗下執行單位運動筆記,秉持為 ESG 永續而跑的綠色賽事理念,兩場賽事皆提供 600 個免費公益名額讓身障者與其陪跑者能夠一同參與,並將交通維安車輛改為全電動車,活動中飲食與補給皆以全蔬食型態供應,並製作專屬環保水杯,全程不提供一次性拋棄式容器,大幅減少路跑活動產生的垃圾量,彰顯友善關懷理念,將低碳、環保概念帶入賽事中,目標打造一場全國最低碳排放量的路跑賽事,所有的規劃都堪稱路跑賽事的創舉,來落實「蔬食環保-對環境友善」、「陪伴同樂-對弱勢的關心」、「陽光運動-對健康的關注」的公益實現,以達到提昇個人健康、促進社會和諧、推動文化創建與傳承的永續精神。

兩場賽事皆提供 600 個免費公益名額,讓身障者與其陪跑者一同參與

關於羅布森伴城路跑的賽事名稱由來,緣起於羅布森對於文字美學的追求。主要是取其賽事的月份、季節及地區三點特色來命名;10 月 30 日的桃園站以拾月、孟冬、與桃園的舊地名稱「桃仔園」,為桃園站誕生了「拾孟桃-桃園站」的詩意名稱;12 月 11 日的高雄站則以拾貳月、臘月、與高雄的「港都」美稱,為高雄站誕生了「拾貳臘港-高雄站」的賽事名稱。羅布森董事長汪世旭表示,羅布森是對環境、社會與人群友善的企業,希望將「低碳、友善、關懷」的精神,帶進這場賽事當中,被問到為何想要舉辦這場路跑,他透露愛上跑步已經 30 多年,幾年前更成為一位視障陪跑員,「想舉辦伴城路跑的動機很簡單,希望可以做到傳遞友善的理念。」

主辦單位 H2U 永悅健康認為,減碳的綠色賽事是現在馬拉松王道,H2U 永悅健康集團董事長陳俊嘉十分認同伴城路跑的低碳理念,他表示與永悅健康今年致力推行永續投資 ESG 理念如出一轍,用行動帶動全民健康風氣,一同構築友善環境與力量,創造獲利與永續雙贏。

「羅布森伴城路跑」品牌由羅布森股份有限公司創建,羅布森股份有限公司與 H2U 永悅健康及旗下公司運動筆記共同主辦,桃園市政府與高雄市政府分別為桃園站、高雄站擔任指導單位,羅布森樓梯升降椅主力贊助,媒體協辦單位早安健康,詳細報名資訊請洽羅布森伴城路跑粉絲專頁 、羅布森伴城路跑官網。

資料來源/筆記網路

責任編輯/Dama

運動星球

GARMIN LAVA公益超級盃國際超鐵三項賽屏東墾丁站 12/8開賽

2018-12-05

睽違4年,LAVA系列賽大聲宣告「墾丁,我們回來了!」2018 GARMIN LAVA公益超級盃國際超級鐵人三項賽—屏東墾丁站今年強勢回歸,將於這周六(8日)開賽,吸引來自世界16個國家、一千一百多名鐵人同場競技。主辦單位表示,這次賽事跳脫以往慣用的墾丁賽道,將保證讓選手們擁有全新體驗並大呼過癮。

GARMIN LAVA公益超級盃國際超鐵三項賽屏東墾丁站 12/8開賽

這屆賽事分為226公里鐵人三項(個人╱接力)、113公里鐵人三項(個人╱接力)、515公里鐵人三項(個人╱接力)三種賽制。226公里組和113公里組於清晨從屏東車城海口港下水點出發,515公里組則安排中午出發,讓各組選手都能在賽道上盡情施展實力。

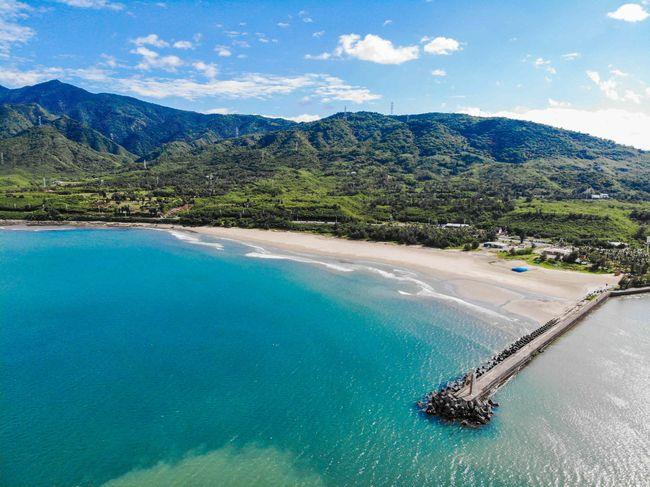

賽事將在墾丁白沙灣與恆春機場之間進行,海泳下水點是海口港沙灘,自行車則在台26、屏縣道153與屏縣道155之間,最後路跑則由恆春機場出發,跑在台26、屏155與埔墘路之間。515公里組繞1圈完賽,113公里組繞2圈,226公里組則是繞4圈。

賽事另一大重點是賽道美景。墾丁賽道以視野遼闊著名,沿途碧海藍天相襯,還有南台灣特有的棕櫚樹型、斜陽彎月,景色怡人。不過選手們也必須克服大浪、落山風與酷陽的挑戰,才能抱回鐵人獎牌。這周六凌晨6:00賽事即將開戰,主辦單位歡迎大家一起前往觀賽、替選手加油!

游泳項目下水點-屏東車城海口港

資料來源/台灣鐵人三項有限公司

責任編輯/Dama

運動星球

波士頓馬瘋狂領跑者改變人生 聲名幫他找到工作和新家

2016-11-13

一位原本沒沒無名的跑者,因為在波士頓馬拉松衝進菁英選手群,還領先了一段路程,於是成為媒體焦點,後來,在媒體的短暫曝光,居然為他帶來了好運。

據Runner’s World網站報導,德瑞克·約雷克 (Derek Yorek) 參加了2015年的波士頓馬拉松,比賽結束之後兩個星期裡,約雷克還在一直在收到來自於各界祝福的臉書私訊、留言和電話。雖然他沒有奪冠,也沒有創造個人最佳成績,甚至可以說,當年波士頓馬是他跑過成績最糟糕的馬拉松之一。但是為了讓他的兩個女兒在電視前能夠看到自己,他在比賽前一英里時拔腿狂奔,甚至超越了菁英跑者群,也是因為此舉,他成為去年波馬各大媒體競相報導的對象之一。

Derek Yorek(圖中綠色背心者)在2015波士頓馬拉松開跑後前幾分鐘衝到了菁英跑者之前。 畫面翻攝 Universal Sports

Derek Yorek(綠色背心者)在2015波士頓馬拉松前幾分鐘衝到了菁英跑者之前。 ©reddit.com

同時,約雷克是失業的,並且可以說是無家可歸的。約雷克當時正與家人開車準備從德州沃思堡搬到奧斯汀,他稍早在當地的奧斯汀自行車店找到一份工作。就在高速公路上,約雷克被店方以電話告知,當初那個職缺已經沒有了。因為要舉家搬到奧斯汀而賣掉房子的他們頓時手足無措,因為他們可能無法負擔一個新家的貸款了。

「在兩個星期的時間裡,我簡直是從雲端重重摔落地面。我那時是Twitter上面被瘋傳的熱門人物,兩週後,我和我兩個女兒突然間連住的地方都沒了。」約雷克回憶時表示,「這真的是瘋狂的一年。」

約雷克不得不去找朋友幫忙,讓他和家人能夠借住幾天。同時,恭賀的訊息還是不斷湧入,約雷克被搞得快爆炸了。

約雷克知道他在2015年4月20日這天就像個瘋子一樣,他在比賽第一英里中幾乎是自殺式的狂奔。比賽前五分鐘,約雷克不顧一切地衝在隊伍的最前面,雖然獲得瞬間的強力曝光,同時也引起廣大批評,萬一絆倒了這些世界頂尖選手們該怎麼辦?萬一引起模仿效應的話怎麼辦?

回顧當時這個瘋狂行為,約雷克並不後悔。這位全馬最佳成績為2小時30分的跑者知道他當時身體狀況很好,才能與那些世界頂尖選手們匹配並領先,還能夠不干擾到他們,「這並不是每個人都做得到的,」他說。這個波士頓馬拉松的瘋狂行為,後來竟也成為約雷克改變人生的救命稻草。

一周之後,約雷克到阿肯色州北部的一家健身中心GPPfitNWA面試並獲錄用。在面談時,這家健身房的老闆談到最近讀到的一個在波士頓馬拉松一個瘋子在前段領先的故事。「我告訴他們我就是那個傢伙,」約雷克說。「那場面試就差不多結束了。接下來我們的話題就一直圍繞著那場馬拉松打轉。」他在同年5月舉家搬到了阿肯色州。

Derek Yorek 終於在阿肯色州找到工作。 ©BRIANA DUCH/Runner's World

賽後九個月之後,他仍然收到來自於世界各地人們的訊息。最近,一位匈牙利部落客還採訪了約雷克,「這個事件至今還這麼火熱實在很令人訝異,我無法相信人們居然還在談論它。」約雷克說。

一些公司不斷詢問約雷克,希望他能夠在一些大型路跑賽上穿著印有該公司LOGO的衣服跑在前面亮相,一家公司甚至提出了一次1,000美元的待遇,不過約雷克全部回絕了。他表示,他跑在前面僅僅只是為了他的女兒們。

約雷克說他永遠不會忘記當他超越美國頂尖選手 Meb Keflezighi 和那場馬松冠軍 Lelisa Desisa 的時刻。他仍然記得後來的新聞車追逐和接下來令人永生難忘的25英里。「就像是昨天一樣。」

但,約雷克表示,他將永遠不會再去做這樣的事情。不僅因為這是他有史以來最糟的一場馬拉松:在以4分27秒跑完第一英里之後,耗盡力氣的他在接下來的25英里痛苦不堪,而且,他覺得自己沒法再做出一件可以勝過它的事了。

「我在這一生中想盡自己的全力去做一件很厲害的事,」他說。「我認為我能夠贏得一些超大型的比賽,但是我後來覺得別忘想了,我只想做一些事情讓我的孩子們能在電視上看到我,而這件事居然也打動了千百萬人。如果我知道這樣做會有這麼大的效應,我真的應該更早就要開始用一些特別的方式去跑馬了,現在,我真的比以往任何時刻都要快樂。」