運動星球

柔軟度好人不老,3招幫你提升全身柔軟度

2019-09-18

柔軟度好的人能活動自如、體態優美,柔軟度不好的人關節活動範圍會受到限制。具有比較良好的柔軟度,可以使我們運動時表現更好,以及在運動過程中能避免運動傷害,此外,還可以避免惱人的下背痛困擾。因此,擁有良好的柔軟度對我們來說是很重要的事,不僅對於運動表現上、日常生活上,對於身體健康也有非常大的幫助。對於時常久坐的上班族來說,更為重要。

柔軟度好人不老,3招幫你提升全身柔軟度

什麼是柔軟度?

柔軟度(Flexibility)的定義在於身體任何部位都可以屈、轉、彎、扭等,而不使姿勢破壞的能力,然而柔軟度是人體各關節所能伸展活動的最大範圍,它的伸展可以分為:靜態與動態兩種,靜態柔軟度是以關節為支點運動的活動範圍,動態柔軟度為關節對於動作的抵抗或阻力,例如打網球時,發球的人必須所能伸展最大範圍將球打出。

擁有良好柔軟度的好處

柔軟度好的人能活動自如、體態優美,柔軟度不好的人關節活動範圍會受到限制。影響一個人柔軟度的因素有:肌肉、肌腱、骨骼、皮膚、脂肪、結締組織的構造與組成等。然而具有比較良好的柔軟度,可以使我們運動時更有效率,以及提升運動表現,在運動過程中,也能避免運動傷害的發生。根據許多專家研究發現,目前發現有相當多的下背痛病例與柔軟度較差得人有關,因此,具有較佳的柔軟度除了可以避免運動傷外,也可以使平日生活免於下背痛的困擾。

如何提升柔軟度?

提升柔軟度的方式分為兩種,一種是靜態的伸展,另一種則是動態的伸展運動。靜態伸展是指不發生上下或來回且不急的用力伸展,而在伸展位置停留一段時間,而動態伸展是指上下或來回且急動或主動的運動,而且在最後伸展位置時不做停留。 一般來說,如果要增加柔軟度,建議採用靜態伸展,因為靜態伸展沒有組織傷害的危險,且消耗的能量較少,能具有避免或消除肌肉緊張或酸痛的效果。但是,過度的柔軟度容易發生傷害,像是關節有習慣性脫臼、無力等狀況,然而伸展運動與柔軟度的關係密切,透過身體不同部位的伸展運動,可以增進身體各部位的柔軟度。根據許多專家建議,瑜伽這一項運動是非常適合增進柔軟度的運動,許多運動員也非常喜歡在賽前及賽後透過瑜伽動作來伸展。

以下3種動作能幫助伸展全身以及提升柔軟度:

鴿式 Pigeon pose

伸展背部、提升髖關節的柔軟度。

步驟1:右腳小腿往前儘量靠近墊子的前緣,並與前緣平行;右腳膝蓋靠近右手手腕,右腳腳踝靠近左手手腕。

步驟2:後腿在背後伸直並以腳趾踩地,將髖部向下貼近地面。

步驟3:背部打直,停留5-8個呼吸後換腿。

鴿式 Pigeon pose ©gaia.com

牛面式 Cow face pose

提升肩膀、手臂的柔軟度與伸展背部。

步驟1:採坐姿,將左腳彎曲進來,右腳跨到左腳外側,雙膝交疊。

步驟2:吸氣後將左手上舉,繞過肩膀彎曲,將手掌放在脖子或肩胛骨的中間,右手彎曲繞到背後,雙手交握。

步驟3:吐氣時肩膀放鬆,上面手臂再貼近耳朵,下手臂再靠近身體。

步驟4:停留保持呼吸3-5的呼吸,之後換手進行。

牛面式 Cow face pose ©asmy.org.au

立姿寬腿前彎式 Standing Forward Bend

提升背部、腿部的柔軟度。

步驟1:採站姿,雙腳併攏。

步驟2:將上半身慢慢往下,如果彎下不去,可將膝蓋微微彎曲,將雙手抱住雙腿後方。

步驟3:停留5-8個呼吸後休息。

立姿寬腿前彎式 Standing Forward Bend ©gaia.com

資料來源/Trimme&toned

責任編輯/妞妞

優活健康網

台灣3人就有1人得皮蛇!恐導致中風、腎衰竭、慢性神經痛

2025-08-25

疼痛如電擊、火燒,簡直要人命!帶狀疱疹發作時疼痛感非常劇烈,台灣人一生中有3成的機率罹患,而罹患心臟、腎臟疾病與糖尿病患者,罹患帶狀疱疹的機率,則比一般人高出1.5~2倍,且因部分症狀重疊,有時難以確認診斷。曾有名患心臟患者,因胸口疼痛誤認為心臟病發作,檢查多次皆未發現心臟異狀,最後才發現是皮蛇惹禍。

台灣3人就有1人得皮蛇!恐導致中風、腎衰竭、慢性神經痛

根據衛生福利部疾病管制署統計,台灣民眾一生中罹患帶狀疱疹的機率約為32.2%,等於3人就有1人曾罹患帶狀疱疹,隨著年齡增長或免疫力下降,病毒也可能因此甦醒、發病。而帶狀疱疹患者不只是皮膚發紅結痂,還可能承受如電擊、火燒般的疼痛,嚴重恐導致長期神經劇痛、中風、腎衰竭等併發症,甚至危及生命。

帶狀疱疹是什麼?

帶狀疱疹是一種水泡性疾病,由「水痘-帶狀疱疹病毒」(Varicella-zoster virus,VZV)所引起。帶狀疱疹發病初期,常會伴隨身體不適、疲倦等症狀,也會產生如灼傷痛、刺痛、突然的疼痛,其特色為沿著皮節分布發疹,產生單側、疼痛性、水泡性的病灶,好發於胸、臉、腰、頸等部位。

雖然帶狀疱疹可能發生在任何年紀,但隨著年齡增長,尤以50歲以上族群最為好發,尤其在免疫功能低下的患者身上,更可能產生全身性水泡。

皮蛇危害1:1年內中風風險急升

中華民國心臟學會理事長李貽恒警告,帶狀皰疹會誘發全身系統性發炎反應,加劇體內發炎與血管病變,一旦血栓阻塞冠狀動脈或腦血管,恐引發心肌梗塞、中風,患者除皮膚出疹,也會出現胸痛等症狀。

根據研究,45歲以上患者罹患帶狀疱疹後,1年內中風風險提高1.3倍。即使過了1年,長期追蹤也發現,12年內發生心血管重大事件的風險提高3成,可見這不是短期的影響,而是對身體長期的健康負擔。

「曾經有一名心臟病患者曾因胸口疼痛,誤以為是心臟病發作,歷經一連串檢查卻找不到原因,直到幾日後出現皮疹才確認為帶狀疱疹。」李貽恒解釋,類似臨床狀況並不少見,都是因為疼痛先於皮疹出現,常與心血管疾病混淆,容易因此延誤診斷與治療時機。

皮蛇危害2:腎友恐加速腎衰竭

不僅只有心血管疾病患者是帶狀疱疹高風險族群,慢性腎臟病患者同樣也面臨威脅。台灣腎臟醫學會秘書長許永和說明,腎臟病患者因長期處於慢性發炎狀態,會干擾免疫細胞正常功能,導致整體免疫力下降,對病毒的防禦力明顯減弱。

研究指出,腎病患者罹患帶狀疱疹風險比無腎病者高出1.4倍,若同時帶有慢性腎臟病與心臟病,發作風險更是疊加。尤其腎臟移植病人,因使用免疫抑制劑導致抵抗力長期處在低下狀態,其罹病機率則高達9倍。

許永和提醒,腎友代謝能力較弱,在日常用藥與治療皮蛇時,須由醫師謹慎評估整體治療策略,以避免錯誤用藥干擾腎臟代謝、加劇腎功能惡化,引發昏迷、腎衰竭或其他嚴重併發症。

皮蛇危害3:糖友住院風險飆3倍

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示,台灣糖尿病患者近年有明顯年輕化趨勢,40歲以下盛行率持續上升,這些年輕糖友若血糖控制不佳,伴隨免疫力下降,可能提早面臨帶狀疱疹的威脅。

研究顯示,第二型糖尿病患者罹患皮蛇的風險為一般人的2倍。歐弘毅指出,糖尿病患者感染帶狀疱疹後,病況往往更複雜,容易因疼痛劇烈、併發症增加或血糖波動大而需住院治療,導致住院率約為非糖尿病者的3倍,平均住院時間也多出約3日,進一步增加醫療負擔。

歐弘毅提醒,糖友本身也容易合併其他感染或疾病,一旦皮蛇爆發,處理起來比一般人更困難,也會提升「疱疹後神經痛」的風險,造成持續數月甚至數年不等的慢性神經疼痛,嚴重影響生活品質。尤其對年輕患者而言,慢性疼痛若未妥善處理,可能對工作、睡眠與心理造成長遠影響,形成血糖惡化與併發症加重的惡性循環。

高風險族群應打疫苗降發病風險

歐弘毅建議,50歲以上民眾以及糖尿病、心血管與腎臟病等慢性病患者,應優先考慮接種帶狀疱疹疫苗,並且配合生活作息調整、壓力管理等綜合防護,帶狀疱疹疫苗可降低發病風險,並有效減少疱疹後神經痛。

不少人擔心,帶狀疱疹疫苗是否伴隨副作用?可以和其他慢性藥物一起使用嗎?許永和解釋,目前帶狀疱疹疫苗與慢性病藥物都沒有明顯交互作用,慢病患者不用太過於擔心,「且疫苗保護力可維持90%以上,推估可持續10~15年的保護力。」建議慢性病患者不必過度擔心,及早與醫師討論合適預防方案,增強自身免疫力,穩定病情。

/ 關於優活健康網 /

《優活健康網》為台灣極具專業權威性的健康知識平台,擁有完整醫療記者與編輯群,提供最正確的就醫認知與醫療知識。

【Uho優活健康網】:http://www.uho.com.tw/

【Uho優活健康網粉絲團】:https://www.facebook.com/uhofbfans/

運動星球

久坐致死! 研究發現日坐11小時增50%死亡風險,每天做這件事能避免

2019-09-05

現代人的生活和工作大多呈現「久坐不動」的靜態行為,小心!坐太久可不只腰痠背痛而已,彰化師範大學一項研究更發現,相較於一天坐不到7小時者,成人一天累計坐9小時將增加22%死亡風險;若加班坐11小時,更增48%死亡風險。雖然目前國際專家無法訂立一個共同的時間建議上限,但研究者提出﹕每天最多別坐超過9小時,如果無法避免久坐,每天運動1小時能讓你「功過相抵」。

久坐致死! 研究發現日坐11小時增50%死亡風險,每天做這件事能避免

據以往研究,已知過多靜態行為會提高死亡率、心腦血管疾病、糖尿病、代謝症候群、肥胖、膽結石、部分癌症等生理性疾病罹病風險,甚至對憂鬱、焦慮與認知受損等心理疾患有顯著負面影響。另一項根據54個國家的研究分析則顯示:成人的全死因死亡率約有3.8%可歸因於靜態行為。因此,許多學者呼籲「久坐是一種新的吸菸行為」,意謂它對健康的巨大危害與抽菸不相上下。

什麼是「靜態行為」?

除了睡覺以外,生活中其他「坐」或「躺臥」等清醒時間的行為都算在內,例如看電視、用電腦網路、手機與平板、閱讀書報雜誌、坐大眾交通運輸、開車或騎機車、用餐、工作、社交聊天等。

彰化師範大學運動健康研究所教授古博文與研究團隊,比對多篇國際間使用客觀儀器測量的分析,並以每天坐7小時為基準,發現相較之下,每天久坐超過9小時,死亡風險增加22%;坐超過11小時更增加48%,高達近5成。而台灣雖然只有三百多人小樣本的儀器測量數據,其結果也跟國際研究相去不遠。

古博文指出,相較於成人身體活動建議量已在國際間有明確指導原則,對於成人每日靜態時間的建議上限,迄今沒有共識可遵循。而各國對每日靜態時間的上限建議不一,從5小時到9小時都有,主要是因為各研究測量方法不同導致結果落差,若只針對使用客觀儀器測量的研究,9小時是影響死亡風險的切分點,因此研究建議人們每天久坐不應超過9小時。

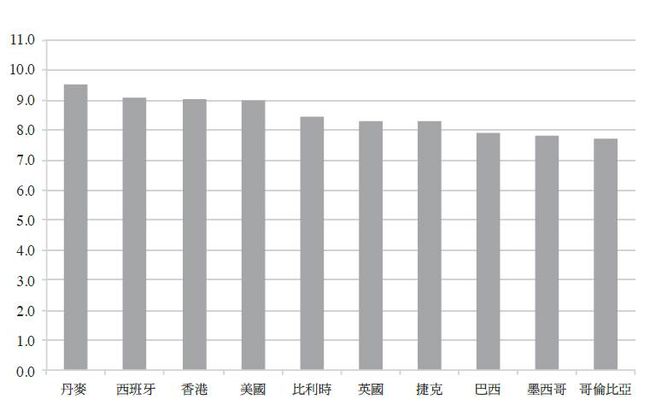

國際上成人平均每日靜態時間的分布(單位:小時) ©台灣衛誌

然而部分人因為工作限制,很難減少久坐時間,古博文則建議可增加久坐的中斷次數,每50分鐘起身走動、伸展5-10分鐘。另外,國外研究也指出,如果每天做1小時中強度身體活動,即便一天久坐8小時,也可以「功過相抵」,將死亡風險等對健康的負面效應降到和7小時以內者一樣。

簡而言之,學生族、上班族就算老是坐著,也應盡可能避免久坐超過9小時;如果難以避免,坐過一陣子就起身動一動,下班後記得用中強度運動補救白天被虐待的身體,能幫自己減低久坐帶來的死亡風險!

資料來源/台灣公共衛生雜誌

採訪撰稿/Dama