運動星球

桃園5大路跑目標「2050淨零排放」 12月23日國際選手來台一起響應

2023-08-25

桃園市政府體育局所主辦的「環跑桃園 永續生活」宣傳記者會,於112年8月24日下午2時在桃園市體育局一樓大廳舉行,為響應市府「2050淨零排放」政策,現場由桃園市政府蘇俊賓副市長帶領體育局、環保局等局處首長及下半年度桃園5大路跑活動主辦單位代表,一同宣示守護永續發展、逐步打造環保賽事的決心。

桃園市蘇俊賓副市長與團隊啟動桃園淨零馬拉松計畫。

桃園5大路跑賽事陸續登場

桃園市下半年9至12月共規劃有5大路跑活動,包括曾獲全國十大熱門賽事及結合新屋客家文化的「新屋魚米之鄉馬拉松」、結合大園與觀音迷人海岸線的「大觀盃海洋國際馬拉松」、路線於青埔市區道路進行,展現地方焦點建設的「桃園市議會議長盃路跑」、享受石門水庫獨有水壩風情的「桃園半程馬拉松-石門水庫楓半馬」及規劃邀請日本國際好友交流的「桃園國際半程馬拉松」等,預計約3萬5,000人參與,其中石門水庫楓半馬及國際半程馬拉松報名即將開跑,歡迎市民朋友可踴躍報名參加。

桃園市下半年9至12月共規劃有5大路跑活動,歡迎市民朋友踴躍報名參加。

推廣淨零路徑馬拉松

各賽事在滅碳措施部分亦逐步推行,分別透過增加接駁車搭乘運輸、改採電動賽道巡場車、使用在地食材、採電子成績查詢減少證書印製及使用環保材質製程獎牌及跑衣等減碳措施,粗估可減少約13萬碳排放量(KG/CO2e) 。記者會上蘇俊賓副市長表示,桃園力推「淨零路徑馬拉松」,我們的長跑路徑就是桃園的淨零路徑。透過路跑賽事推行永續,減碳也可以是很快樂的事。參加綠能馬拉松比賽,跑者能夠更珍惜身邊的資源,每個選手就成為淨零大使,一起讓桃園市成為對地球最友善的運動城市。

贊助商代表BMW桃園大桐汽車股份有限公司執行董事許平女士也透露,身為在地的企業,除了支持運動贊助賽事,為桃園注入國際視野之外,更力行綠能環保政策。不僅推出電動車,也在桃園的服務中心屋頂裝設太陽板,加裝電動車充電樁,支持電動車主來桃園時的綠能生活。

BMW桃園大桐汽車股份有限公司執行董事許平,現場表示以行動支持綠能環保。

日本頂尖選手神野大地來台參賽

5個賽事中於12月23日舉辦的「桃園國際半程馬拉松」,更是邀請到國際的選手一起響應綠能環保賽事。賽事創辦人也是超馬選手林義傑宣告日本頂尖選手神野大地將來台參賽,他的全馬成績2小時9分34秒、半馬成績1小時1分4秒,期待他在年底的賽事突破個人最佳成績。以箱根驛傳驚人的山道表現出名,而榮獲山神稱號的他,透過影片和台灣的跑者們預告,他會在賽前到桃園高中與青年選手分享他的學生運動員生活,並在馬拉松賽事當天舉辦經驗分享會,帶領台灣跑者體驗他的訓練課程。

此次日本水神公司也促成日本玉名市和「桃園國際半程馬拉松」的策略結盟,玉名市是馬拉松之父金栗四三的家鄉,市長將帶隊來桃園參賽,也會招待國內第一名選手參加玉名市的馬拉松賽事。國際選手將一起在賽前於桃林鐵道種下綠植,象徵路跑賽事邁入減碳時代,呼應桃園市府淨零目標。

賽事創辦人也是超馬選手林義傑宣告日本頂尖選手神野大地將來台參賽。

為實踐綠色運動賽事,桃園市政府體育局將配合市府淨零排放政策,推動低碳展演活動,未來將環保措施納入本市路跑活動審查機制,輔導路跑活動單位自能源使用、垃圾減量及餐飲使用三大面向,規劃相關減碳作為,讓運動賽事落實環保永續理念,實踐本府淨零政策,響應聯合國永續發展指標(SDGs)目標。

責任編輯/林彥甫

運動星球

城市潮跑UA HOVR Phantom3正式上市!讓跑鞋不只機能科技更充滿流行時尚感

2022-08-31

無場地、時間或器材限制的城市街跑,近年來成為最受歡迎的全民運動,跑步愛好者藉由邁出步伐、瀏覽城市美景,養成規律運動的同時,跑步愛好者們越發重視運動時的穿搭風格,透過跑鞋搭配出屬於自己的運動時尚態度。專業運動品牌UNDER ARMOUR掌握今夏街跑穿搭重點,發表兼具機能科技與潮流時尚的專業跑鞋「HOVR Phantom 3」,上市記者會邀請潮跑大使胡宇威現身分享他的城市街跑經驗、及運動穿搭秘訣,邀請大家一同加入#城市潮跑的行列,探索都會街道中更多的暢跑路線!

UA HOVR Phantom3正式上市!不只擁有機能科技更充滿時尚感

潮跑大使胡宇威詮釋潮跑自信態度

跑步這項運動對胡宇威來說,是一件放鬆心情且隨心所欲的運動,不管是晚上剛下了班、還是早上提前一個小時起床,穿上一雙跑鞋就能去跑!在運動穿搭上,喜歡掌握『單一亮點』穿搭法則來跳脫制式跑步運動穿著,記者會現場,宇威搶先上腳HOVR Phantom 3,親身示範『潮流時尚風』與『專業運動風』兩種穿搭;在潮流時尚風格詮釋中,宇威大膽運用搶眼太空銀外套作為穿搭重點,搶眼金屬色系盡顯光澤質感,內裡選擇黑色或暗色系搭配黑白配色HOVR Phantom 3即可輕鬆駕馭時尚。

潮跑大使胡宇威記者會現場,親身示範『潮流時尚風』與『專業運動風』兩種穿搭。

而在專業運動穿搭展現上,宇威則喜歡在色調暗淡的夜間城市街跑中,以亮色系來展現跑步穿搭品味,百搭全白配色HOVR Phantom 3,搭配螢光撞色跑步服飾,乾淨俐落且展現運動時尚風格,整體服飾舒適透氣,在微涼入秋天氣相當適合,針對HOVR Phantom 3的上腳實著感受,胡宇威也表示:「第一次穿HOVR Phantom 3時感覺很舒服,腳被完整包覆的讓人很有安全感。

且這雙鞋很輕盈,適合在城市裡行走和奔跑,不管是柏油路或是人行道磁磚上,這雙鞋都能讓雙腳快速適應所有城市地形。」上班穿著時尚跑鞋,下班切換跑步運動模式,人人都能輕鬆開啟自己的 #城市潮跑!

全掌HOVR旗艦中底輕量再升級

不同於前幾代設計,HOVR Phantom 3輕量化再升級,搭載提供長時間緩衝避震與能量回饋的HOVR零重力中底科技、以及提供足底柔軟支撐的一體式SpeedForm® 2.0鞋墊,高緩震及柔軟腳感打造頂級舒適穿著體驗;搭配俐落搶眼的動力學足跟杯設計,強化腳跟落地時支撐,提供更好的速度表現;鞋面則採用INTELLIKNIT與FLATKNIT立體織法,提高透氣性,並且能適時調節汗水及體溫,營造出像穿上厚襪子般,長時間貼合的舒適體驗;而襪套式鞋領搭配流線型交叉鞋帶系統,能充份包覆中足與前足、防止位移,給予彈性貼合的舒適腳感!

在外觀設計上,HOVR Phantom 3整體鞋面運用帶有光澤的平針織線,展現精緻細節且科技感的時尚外觀,無論搭配短褲、束口長褲還是Leggings,都能完美突顯腳踝肌肉線條,讓運動魅力表露無遺!

新上市的HOVR Phantom 3以紅白色調做為主打鞋款。NT4980

UA城市潮跑團5週課程

隨著秋冬路跑季節到來,UNDER ARMOUR同步推出「UA城市潮跑團」,透過為期一個月的專業跑步訓練課程帶領跑者跑遍台北城市,幫助想挑戰人生第一場跑步賽事的運動初心者建立基本運動跑步知識,推進每位跑者發展無限潛力,讓跑者迎接自己的首次10K跑步挑戰!更多跑團報名資訊詳見UNDER ARMOUR官方粉絲團。

資料提供/星裕國際

責任編輯/David

運動星球

adidas專為女性設計 UltraBOOST X 3月6日發售

2017-03-03

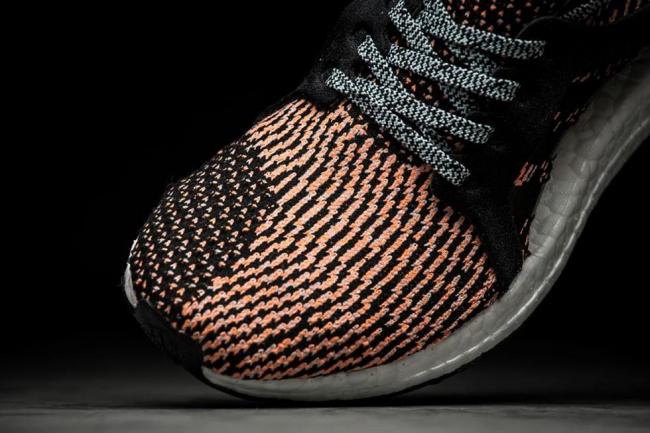

adidas將再度引爆女性路跑市場,集結UltraBOOST與女性專屬跑鞋PureBOOST X優點,推出年度最強鉅作UltraBoost X。延續UltraBOOST系列一貫舒適的BOOST™科技中底,卓越的避震效果緩衝每一個步伐並提供能量反饋;同時,注入 PureBOOST X 獨特的 Adaptive Arch懸空足弓設計,全方位包裹著足弓,保護性及支撐力大大提升,幫助女性跑者突破跑步中的阻礙與困難,感受前所未有的跑步體驗。

搭載 Primeknit 編織材料、Stretch Web大底科技,透氣舒適並輕鬆駕馭每一次著地;外型上也結合PureBOOST貼合女性腳型的設計,無論是運動場或是一般都市生活搭配皆能輕鬆應對。首次推出黑色、灰白、橘黑,專為女性消費者打造的驚艷新作。

adidas UltraBOOST X系列鞋款將於3月6日在台發售。詳細發售店點資訊請洽adidas 跑步粉絲團。

adidas再度引爆女性路跑市場,集結兩大革命跑鞋推出年度最強鉅作UltraBOOST X。

UltraBOOST X延續UltraBOOST系列一貫舒適的BOOST™科技中底,卓越的避震效果緩衝每一個步伐並提供能量,每個瞬間都能感受突破以往的支撐力。

adidas UltraBOOST X系列橘黑款式將於3月6日在台發售,售價NT$5,890。

搭載UltraBOOST Primeknit 編織材料、Stretch Web大底科技,透氣舒適並輕鬆駕馭每一次著地。

注入 PureBOOST X 獨特的 Adaptive Arch懸空足弓設計,全方位包裹著足弓,保護性及支撐力大大提升。

外型上結合PureBOOST貼合女性腳型的設計,無論是運動場或是一般都市生活搭配皆能輕鬆應對。

資訊、圖片提供:adidas Taiwan

關於adidas running

adidas running一直專注於研發創新科技以幫助跑者提升運動表現。其於2013年推出的革命性BOOST™科技,不僅改變了跑步產業,也鞏固了阿迪達斯在跑鞋商品中領導者的地位。如今,adidas已為全球跑者推出一系列頂尖的專業跑鞋,特別是BOOST系列,如Energy BOOST、Supernova BOOST、adiZero BOOST、Response BOOST以及2015年最新推出的Ultra BOOST,均以強勁的能量反饋為跑者帶來一流的跑步體驗。