運動星球

跑團總動員 8/27相約仁愛路為世大運半馬加油

2017-08-26

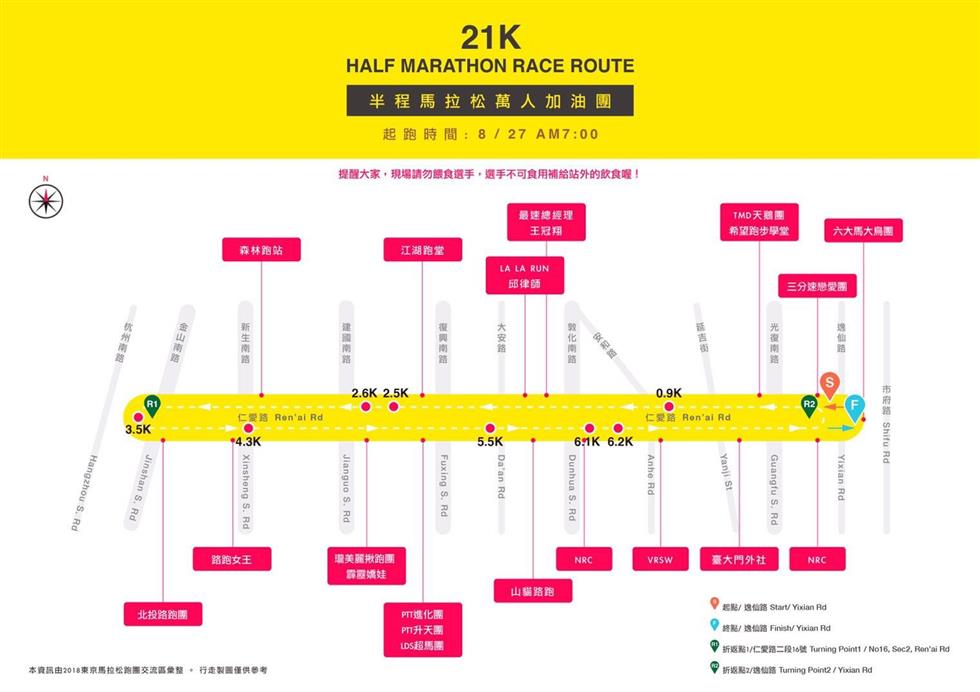

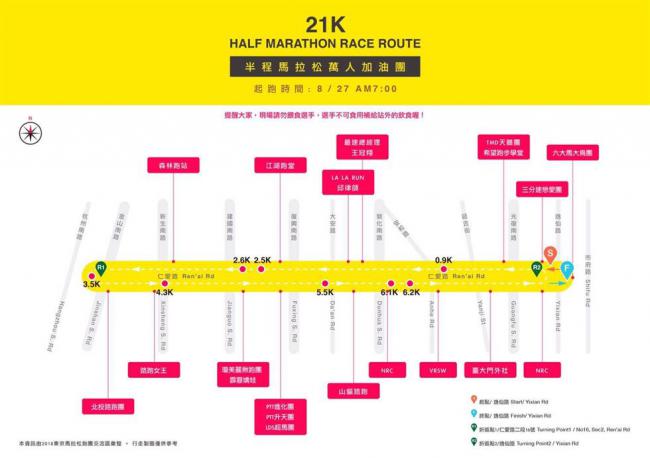

「我想做一張圖,我們一起來創造滿滿的超High賽道,一起大喊、一起加油。」原本只是Line群組一句話,臺北世大運半程馬拉松加油團發起人之一簡省豪,壓根沒想到,竟演變成北臺灣知名跑團響應、保守估計至少上千人共襄盛舉,預定27日一早齊聚仁愛路、為半程馬拉松選手加油打氣。

簡省豪是服務於金融業的IT資訊人員,非體育相關科系背景,只是單純愛跑步、跑馬拉松。在經歷東京馬拉松後,有感於東京馬「兩岸援聲啼不住」的狂熱賽道,也想在世大運、打造屬於臺灣的熱情氛圍。

「我們想讓選手感受那種加油尖叫、能繼續跑下去的賽道,而不是可能出現一些埋怨封街的聲音。我們東京馬拉松群組大概聚集500多人,大家幾乎都體驗過東京馬那種氣氛,所以與其在群組內自怨自艾,不如站出來、發起這活動。」簡省豪回想當初只是臨時起意,頂多三個跑團有興趣,卻在短短幾天內,因為一張加油地圖出現,在社群網站四處分享,越來越多跑團主動報名。

他自嘲只是出一張嘴,丟出訊息、上班回家後,地圖居然做好、出現在群組。這中間感謝很多人,包括還在對岸移訓的倫敦奧運選手「真男人」張嘉哲,以及吳佳哲收集資訊、更新製圖,Gina Chiu、行走設計師Annie Cheng及Bank Ko等人優化加油地圖,吸引更多跑友願意挺身而出。

「大家畢竟都是跑者,都很專業,知道加油區該如何站點、很快認領加油區位置,也不需我們真的去分配或什麼。」簡省豪坦言很感動,大家都非常願意分工幫忙,「我真的沒想過,原本只是想,幾個跑團大家一起來加油,真的沒想到會變成這麼大。其實地圖只是個形式,大家一同到現場,真正來參加,才是真的,我真心希望臺灣也有像東京那樣的熱鬧賽道出現。」

部分參與者,26日上午就會先到市府前仁愛路,除了勘查地形,也為田徑競走的運動員加油。

*大圖連結

簡省豪發動全台數個跑團一起駐點為世大運半馬賽選手加油。

資料、圖片提供/臺北世大運組委會

責任編輯/Oliver Wu

運動星球

你跑步時可能在傷害眼睛!4種常見卻沒人在意的眼睛健康惡習

2019-12-27

無論是眼鏡族或隱形眼鏡族跑者,你在跑步時,是不是曾發生眼中有汙垢、風沙吹入,導致越跑越心神不寧、影響跑步表現﹖跑者驗光師、美國視力保健集團首席醫療官John Womack, O.D.特別點出以下4項常見錯誤,以及在跑步時保護眼睛的正確方法。

你跑步時可能在傷害眼睛!4種常見卻沒人在意的眼睛健康惡習

錯誤1:戴著一般眼鏡跑步

這是多數眼鏡族最曾犯、而且幾乎每一次練跑都可能犯下的錯誤。「不是所有眼鏡都是一樣的﹗」Womack表示:「一副眼鏡若要配合在戶外運動時(而非室內)看清楚環境,經改善一些功能後,可以提升你的運動表現和眼睛健康。」

第一,如果你每天都有跑步習慣,那必須配戴防紫外線的眼鏡。美國眼科學會建議,應確保眼鏡100%阻擋UVA與UVB紫外線。反之,如果不加強阻擋陽光照射,太陽可能會從眼鏡正面和背面同時傷害你的眼睛。

第二,必須確保在跑步或是健身房中,你戴的眼鏡都能舒適貼合、不易滑落。如果你在運動時需要常常推眼鏡,你的視力也可能因此變動。最後,應選擇由聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)等防摔材料製成的眼鏡,以防萬一運動間絆倒或砂石飛到臉上,眼鏡不至於破裂造成碎片損害眼睛。

如果不加強阻擋陽光照射,太陽可能會從眼鏡正面和背面同時傷害眼睛

錯誤2:不使用日拋隱形眼鏡

日拋隱形眼鏡的價格通常比長戴式隱形眼鏡貴許多,但如果你因為想省錢而在運動時不戴一次性的日拋,那要小心眼睛的健康衛生了﹗

以長距離慢跑而言,若算進對眼睛健康的保護,日拋可能是最經濟實惠的。根據美國驗光協會指出,由於日拋是以柔軟富彈性的塑料製成,不僅戴起來更舒適,移動或掉落的可能性較小,同時透氧率較高。運動時,Womack建議選擇含水量高的隱形眼鏡,因為運動時汗水會進入眼睛,並去除掉鏡片上的水分,此時鏡片可能變乾,刺痛和灼熱感隨之而生,讓眼睛不舒服、視力變模糊。而高含水量的隱形眼鏡可保持眼睛的水分充足,使視力更好。

此外,許多平常不愛戴隱形眼鏡的眼鏡族,在跑步時才發現眼鏡的麻煩和干擾,尤其在炎熱天氣下跑長距離更能感受到。此時,日拋隱形眼鏡就是個好選擇,只需要在運動期間戴上日拋,運動後就可以直接丟棄並回復平常戴的眼鏡。

錯誤3:為了省麻煩不戴眼鏡/隱形眼鏡

該戴眼鏡/隱形眼鏡卻不戴,常見主因是即便戴適合運動的眼鏡仍感到麻煩,或者不想訓練一次就浪費一對日拋隱形眼鏡。但Womack提醒應該用以下角度思考:如果你在沒戴眼鏡/隱形眼鏡的情況下開車會感到不舒服、沒安全感,那就不該在跑步時把眼鏡/隱形眼鏡棄之一旁,否則等於在冒著自己和他人的安全在做訓練。清晰的視力不只對跑步安全非常重要,如果在健身房沒戴眼鏡,可能導致你發生其他方式的傷害,例如重訓器材不小心壓到自己的腳。

清晰的視力對跑步安全非常重要

錯誤4:感覺癢就習慣揉眼睛

這是無論眼睛族或視力正常者都會犯的錯誤。跑步時,風沙或小蟲跑進眼睛、流太多汗滴入眼睛…外界異物有太多機會可以進入眼睛,通常我們的自然反應是把這些東西清除掉,於是開始用手揉眼睛。但Womack強調,這是非常不好的舉動﹗因為手指可能不乾淨,並隨著揉眼動作把細菌引入眼睛;反之,感到有異物進入眼睛時,應等到有洗手間或是水站,再用清水把眼睛沖乾淨。

要注意的是,如果異物進入眼睛時你有配戴隱形眼鏡,那千萬不要用自來水沖洗眼睛,因為自來水可能含有有害細菌進入鏡片。因此,如果運動時有戴隱形眼鏡,建議在口袋裡多放一副備用日拋或是眼藥水,以防任何緊急情況。

如果需要等待一段時間才能將異物清除,建議可快速眨眼以去除或是深化異物,讓它不會在表面持續引起刺激反應。如果無法清除異物,且異物感持續困擾著你,建議盡速求助眼科醫師,如果過了門診時間,掛急診也可以協助處理。

資料來源/Runner's World

責任編輯/Dama

運動星球

波馬小知識:為什麼獨角獸是波士頓馬拉松的象徵標誌?

2018-04-12

角間朝向天空、雄偉飛揚的鬃毛,獨角獸數十年如一日,每年在全球歷史最悠久的跑者至高殿堂-波士頓馬拉松的終點線上迎接選手們。神話傳說中的動物獨角獸成為波馬代名詞,是跑步外套、獎牌、獎盃上必定出現的標誌,更是世界各地跑者都渴望擁有卻得來不易的目標。而「為什麼獨角獸是波馬象徵標誌?」成為人們對波馬最常見的問題之一,就讓運動星球為你解開謎底。

為什麼獨角獸是波士頓馬拉松的象徵標誌? ©Boston Marathon粉絲專頁

波士頓體育協會(Boston Athletic Association,以下簡稱B.A.A.,詳見下方「知識便利貼」)首席營運長Jack Fleming表示,獨角獸的起源和波馬主辦單位B.A.A.有關,人們普遍認為獨角獸是B.A.A.其中一位創始成員的家族徽章。雖然尚未被證實,但從一張參加第一屆奧運的B.A.A.成員的合照中,可看見他們胸前衣服上已有獨角獸的標誌。

第120屆波士頓馬拉松完賽獎牌 ©Boston Marathon粉絲專頁

曾經獨角獸可能只屬於某家族的徽章,現在,獨角獸對世人的意義更加重大且擴大到世界各地。Jack Fleming表示,獨角獸是個神話動物,它意味著必須去追求,但在追求中你永遠抓不到它,因此,它激勵人們不斷地去嘗試、更努力地跑,即便難以捉摸,追求獨角獸的過程會讓你比更好、再更好,不斷地往前進步。

即便這隻獨角獸在過去幾十年間被「轉型」多次,但B.A.A.員工對它的親切稱呼「Spike」仍保持不變,而這些員工們打從心底為獨角獸標誌感到驕傲。

獨角獸在波馬倒數一周時已在它霍普金頓起跑線旁的巢穴中醒來,準備迎接2018波士頓馬拉松 ©Boston Marathon粉絲專頁

知識便利貼|B.A.A.

B.A.A.是Boston Athletic Association(波士頓體育協會)的縮寫,建立於1887年,由第一屆領導人Robert F. Clark和許多熱愛運動的人,加上企業家、政治人物支持下成立,是美國最古老的體育協會,也是當時全美最具規模的同類組織。

1896年,第一屆夏季奧運會在希臘雅典舉行,參與奧運的美國隊成員主要都來自B.A.A.,並在會中拿下不少田徑比賽的桂冠。隔年(1987年)B.A.A.成功催生了波士頓馬拉松,直到現在仍是波士頓馬拉松的主辦單位。除了波馬,B.A.A也主辦半程馬拉松賽、10K、5K及邀請賽。協會所在地波士頓後灣區,也是波馬的終點線。

B.A.A.是Boston Athletic Association(波士頓體育協會)的縮寫,建立於1887年,由第一屆領導人Robert F. Clark和許多熱愛運動的人,加上企業家、政治人物支持下成立,是美國最古老的體育協會,也是當時全美最具規模的同類組織。

1896年,第一屆夏季奧運會在希臘雅典舉行,參與奧運的美國隊成員主要都來自B.A.A.,並在會中拿下不少田徑比賽的桂冠。隔年(1987年)B.A.A.成功催生了波士頓馬拉松,直到現在仍是波士頓馬拉松的主辦單位。除了波馬,B.A.A也主辦半程馬拉松賽、10K、5K及邀請賽。協會所在地波士頓後灣區,也是波馬的終點線。

資料來源/boston.com、B.A.A.

責任編輯/Dama