運動星球

大腿後側拉傷怎麼防?美國體能訓練專家親授膕旁肌預防受傷自救法

2024-03-13

大腿後側的膕旁肌同時作用於髖部和膝關節,在短跑、美式足球、足球、橄欖球等專項運動中,膕旁肌受傷是最常見的非接觸型傷害之一,復發率甚至高達 32%。本文由《全圖解 運動傷害預防•修復訓練全書》提供針對膕旁肌拉傷的詳細說明,並提出最有效率的訓練方式,降低膕旁肌受傷風險。

膕旁肌是什麼?

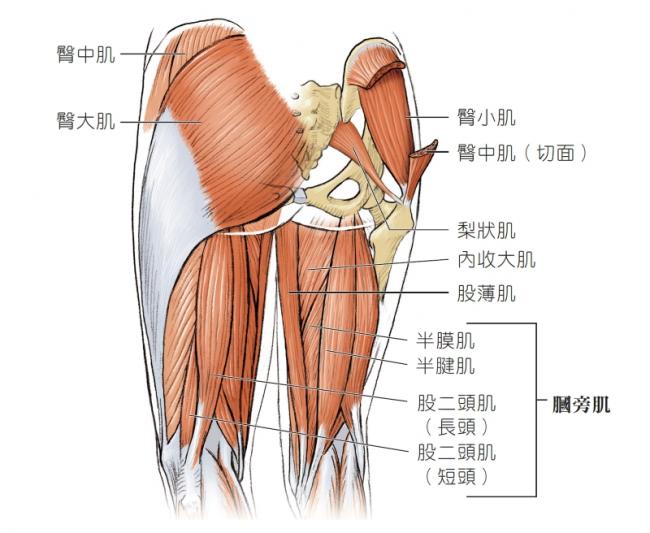

大腿後側區塊有三塊大肌肉,為半腱肌、半膜肌和股二頭肌,合稱為膕旁肌肌群。

膕旁肌肌群在坐骨粗隆處有共同的起點,並同時越過髖部和膝關節。因此,膕旁肌可作用於兩個關節(儘管不是同時)。

‧ 半腱肌:止於脛骨內側表面的上方(鵝足)。半腱肌會伸展髖關節的大腿,並使膝關節處的腿部屈曲。半腱肌這條膕旁肌位於股二頭肌的內側,且與股二頭肌共同位於後側區塊其他肌肉組織的表層(靠近表面)。

‧ 半膜肌:半膜肌這條膕旁肌位於半腱肌和股二頭肌兩者的深處,且如同半腱肌,均位於後側區塊的內側那一半。半膜肌止於脛骨內髁的後方,作用與半腱肌相同,均可使大腿於髖關節處伸展,以及使腿部於膝關節處屈曲。

‧ 股二頭肌:股二頭肌的主要動作,雖然與半腱肌、半膜肌這兩條膕旁肌並無二致,但卻有個相異處,就是股二頭肌有兩個部分(兩個頭),而且止點位於不同的骨頭上。股二頭肌的長頭連同其他條膕旁肌,均起自坐骨粗隆,而短頭的起點是股骨(粗線的外側唇,以及外側髁上線)。長短頭共同止於腓骨頭的外側;其他膕旁肌肌肉的止點則是脛骨,這一點和股二頭肌有所不同。股二頭肌的長頭與半腱肌一同位於後側區塊的其他肌肉組織上方,股二頭肌的短頭則位於股二頭肌長頭和半腱肌兩者的深處;兩個頭均位於半腱肌的外側。

大腿後側肌肉

為什麼膕旁肌容易受傷?

由於膕旁肌的解剖結構和功能之故,使得膕旁肌容易受傷。膕旁肌是雙關節的肌群,需要肌肉同時作用於髖部和膝關節,可能因此有主動不足(active insufficiency)或被動不足(passive insufficiency)的問題。前者是肌肉變得太短,後者則是肌肉變得太長,而兩者都會無法生成力量。除了骨骼附連處外,膕旁肌也有多重作用,特別是高速跑步時更能發揮功能。膕旁肌必須透過離心肌肉收縮,來減緩下肢向前的動作,接著為了使下肢快速移動,必須立即產生向心力。而結構獨特外加雙重功能,這兩項的因素疊加之下,也帶來了挑戰,也就是若選手訓練不當,可能導致受傷。

在美式足球、足球、橄欖球、短跑等專項運動中,膕旁肌受傷是最常見的非接觸型傷害之一(Brooks等人,2006年;Drezner等人,2005年;Ekstrand等人,2010年;Feeley等人,2008)。如同其他類肌肉拉傷,膕旁肌肌肉拉傷也有分I、II、III級,分類標準是撕裂的程度。

三塊膕旁肌之中,股二頭肌是最常受傷的肌肉,而肌腱連接處和鄰近的肌纖維則是最常見的受傷部位。膕旁肌拉傷的原因複雜,且如同許多類型的傷害,會涉及多種因素。前述的專項運動中,膕旁肌受傷率佔所有受傷的 10% 到 26%(Drezner等人,2005),復發率甚至更高,高達 32%(Heiser等人,1984)。

膕旁肌受傷有很多危險因子,但最常見者為年紀較大的族群、膕旁肌受損的傷病史、ACL受損的傷病史、小腿拉傷的傷病史(Green等人,2020)。膕旁肌的肌力下降,也與膕旁肌受傷風險增加有關(Freckleton等人,2014;Goossens等人,2015;Schuermans等人,2016)。而關於「膕旁肌的肌肉彈性下降,是膕旁肌拉傷的危險因子」這項論述,即使有研究支持,也非常少,這點或許讓人跌破眼鏡(Green等人,2020)。

如何降低膕旁肌受傷風險?

要降低膕旁肌受傷的風險,傳統上訓練時會側重肌力、彈性、耐力等若干面向。而近年來,訓練重點則轉移到離心運動(van Dyk等人,2019)、延伸姿勢時的肌力訓練(Maruši,2020)、髖部重心和膝蓋重心動作的強化(Bourne等人,2017),以及衝刺(Higashihara等人,2018年;Mendiguchia等人,2020)。本書建議結合這些練法,以最有效率的方式降低膕旁肌的受傷風險。以下將逐一舉例說明各項練法的重點。

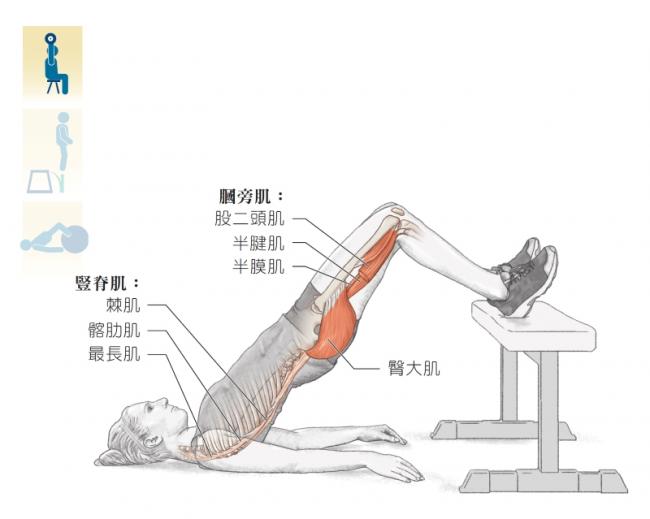

反向健身凳橋式 REVERSE BENCH BRIDGE

反向健身凳橋式

動作拆解

❶ 地板上放一張長椅。仰臥,身體和長椅之間角度垂直,兩膝打直,兩腿平行;兩隻腳要接近長椅。

❷ 髖部持續在地板上,膝蓋彎曲成 90 度,腳跟的背面放在長椅上。

❸ 上半身不動,伸展髖部,直到膝、髖、肩呈一直線。

❹ 放低髖部,回到起始位置。

相關肌肉

‧ 主要:膕旁肌(半腱肌、半膜肌、股二頭肌)、臀大肌

‧ 次要:豎脊肌(髂肋肌、最長肌、棘肌)

預防重點

許多練習動作會特別聚焦在膝或髖關節的其中一個,是因為膕旁肌的肌群可以同時作用在髖和膝關節。反向健身凳橋式的重點,是膕旁肌於髖關節的功能,特別是大腿伸展。反向健身凳橋式可提高膕旁肌肌群和臀大肌兩者於髖關節處的功能之外,也能使膕旁肌附著在坐骨粗隆端的部分有所強化。

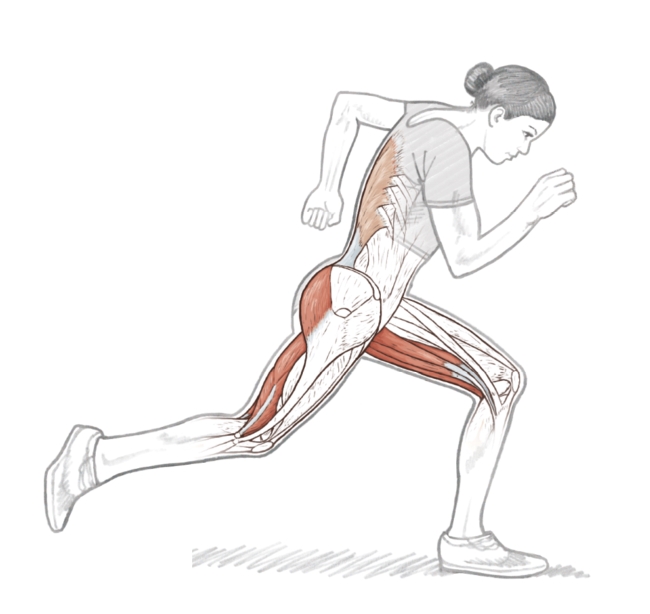

前述的膕旁肌練法對一些專項運動的選手很受用。舉例來說,短跑選手在跑步時會用到膕旁肌來協助加速。本章節所有練習動作均可幫助到短跑選手,但反向健身凳橋式因為還能鍛鍊臀大肌,所以格外有用。一般普遍認為,臀大肌無法適當運作,可能導致實膕旁肌拉傷。而對於這項見解,儘管研究界尚未證實,但訓練內容若能兼顧膕旁肌和臀大肌,會有助於同時提高衝刺時這兩塊肌肉所發揮的功能。

短跑選手在跑步時會用到膕旁肌來協助加速

變化型:增強式反向健身凳橋式 Plyometric Reverse Bench Bridge

起始位置同反向健身凳橋式。以上抬的方式快速伸展髖部。本動作執行時,雙腳應離開長凳。接著雙腳回到長凳上,並放低髖部。完成後立即重複前述動作。

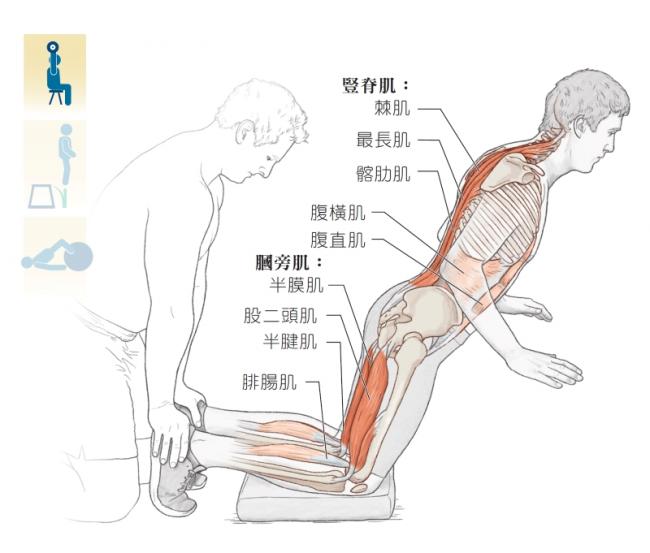

北歐式腿後彎舉 NORDIC HAMSTRING CURL

北歐式腿後彎舉

動作拆解

❶ 跪在地上的泡棉墊等柔軟表面上。膝蓋彎成 90 度,膝、髖、肩呈一直線。

❷ 陪練員抓住雙腳和兩個腳踝,維持下壓不動。

❸ 膝、髖、肩持續呈一直線,慢慢彎曲膝蓋,軀幹向前放低至地板。

❹ 註:如果無法控制軀幹的向下動作,可雙手護住自己,直接放倒身體。

❺ 一旦軀幹觸碰到地板,則抬高到起始位置,膝、髖、肩仍呈一直線。

❻ 註:如果不能自己回到起始位置,則雙手手臂向上推,幫助自己回來。

相關肌肉

‧ 主要:豎脊肌(髂肋肌、最長肌、棘肌)、膕旁肌(半腱肌、半膜肌、股二頭肌)

‧ 次要:腓腸肌、腹橫肌、腹直肌

預防重點

做出北歐式腿後彎舉的向下動作時,膕旁肌肌群會強烈離心收縮,藉此強化肌肉,並降低拉傷的風險。本練習成效卓著,有項不得不提的數據是:這項動作可降低膕旁肌受傷率,幅度高達 70%(Al Attar等人,2017年;van der Horst等人,2014年;van Dyk等人,2019)。這種單單只靠訓練單一動作,就有大幅降低受傷風險的效果,是很罕見的情形。

就像本章討論的其他類膕旁肌重點練習,對於練習時或比賽時固定有衝刺動作的專項運動來說,北歐式腿後彎舉是很受用的練習。棒球選手雖然乍聽之下不是會明顯適用的族群,但 2011 年以來,棒球員的膕旁肌受傷率穩定提高(Okoroha等人,2019)。最常見的受傷情境是跑壘,而跑到一壘的過程更是如此。將北歐式腿後彎舉納入一整年的訓練計畫之內,應該能降低棒球員的膕旁肌受傷率。

棒球員的膕旁肌最常見的受傷情境是跑壘

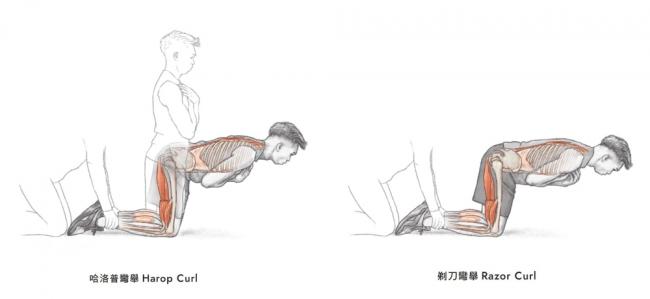

變化型:哈洛普彎舉Harop Curl

哈洛普彎舉有和北歐式腿後彎舉相同的動作,但上下運動的部分不在膝關節,而在髖關節。起始動作同北歐式腿後彎舉,但要彎曲髖部,將軀幹放低到地板上,接著伸展髖部,回到起始位置。本變化型雖仍然需要動到膕旁肌肌群,但也會動到臀大肌。

哈洛普彎舉(左)及剃刀彎舉

剃刀彎舉 Razor Curl

如同哈洛普彎舉,剃刀彎舉也有著和北歐式腿後彎舉相似的動作。開始時,膝蓋在地板上,髖部和膝蓋同時伸展(就如同北歐式腿後彎舉的底部位置)。將自己抬高到髖部屈曲 90 度和膝蓋屈曲 90 度的程度,接著維持髖部屈曲 90 度,同時膝蓋持續屈曲(Oliver 和 Dougherty ,2009)。最後,回到起始位置。

資訊

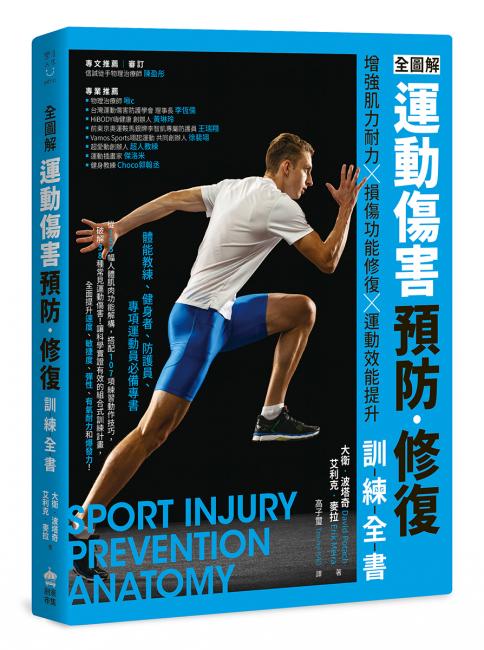

• 文章摘自創意市集,大衛‧波塔奇、艾利克‧麥拉 著《全圖解 運動傷害預防•修復訓練全書:增強肌力耐力 ╳ 損傷功能修復 ╳ 運動效能提升,體能教練、健身者、防護員、專項運動員必備專書》一書。

【本書特色】

★從155幅人體肌肉功能解構,搭配107項練習動作技巧,破解38種常見運動傷害!

★讓科學實證有效的組合式訓練計畫,為你打造強韌健康體態:全面提升速度、敏捷度、彈性、有氧耐力和爆發力!

• 更多《全圖解 運動傷害預防•修復訓練全書》資訊 請點此

全圖解 運動傷害預防•修復訓練全書

運動星球

退化性髖關節炎也找上你了嗎?4個居家網球按摩法幫你找回健康的「滑液」

2022-11-14

退化性髖關節炎的疼痛最常發生在鼠蹊部或臀部下緣。也有人只在髖關節前側或後側感到疼痛,當然也有人是前後都會痛。大多情況下,疼痛不適感只出現在髖關節的左或右其中一側。惟有當髖關節病症進展至一定程度之後,臀中肌,即臀部外側才會發生疼痛。膝蓋內側前方疼痛的案例偶爾會發生,不過原則上出現疼痛的部位仍會以鼠蹊部(髖關節前側,大腿根部)、臀部下緣(髖關節後側)、臀中肌(髖關節外側的肌肉,臀部外側)這3處為主。

你的髖關節還好嗎?有出現這幾個問題就要趕快來進行自我照護。

會移動的髖關節炎疼痛

不可思議的是,退化性髖關節炎的疼痛是會移動的。原先才感到髖關節前側疼痛,過段時間卻消失了,下次疼痛感卻換後側。若是腰部或肩部關節出問題,疼痛的部位基本上是固定的,只有髖關節的疼痛會移位。

此外,退化性髖關節炎的徵狀會在好轉與惡化的反覆之中持續進展。在上述提及的髖關節炎初期階段,剛開始只是「偶爾會痛」,不假時日便會發展成每動必痛。在此階段,許多患者疼痛持續了一段時間,卻突然有一天你注意到疼痛消失了。相反地,疼痛的狀況也可能消失好轉了一段日子,才忘記它的存在時卻又突然開始痛了起來。就這樣,退化性髖關節炎的病症在「疼痛期」與「消停期」之間不斷反覆重演,並 且由於病症不斷地進展,「疼痛期」的時間越來越長,最終演變成「無時無刻都在痛」。

退化性髖關節炎的疼痛是會移動的。

恢復滑液活力的治療方法

只要早期發現,適當治療,退化性髖關節炎幾乎可以完全痊癒,中期患者的關節也能恢復到不影響日常生活的水準,而我為患者所提供的「適當醫療處置」就是「關節囊內矯正」。

關節表面包覆著「關節軟骨」,具有緩衝作用,可防止堅硬的骨骼直接相互碰撞。而相接的骨骼受到囊狀組織「關節囊」保護,關節囊內部充滿著「滑液」,讓關節活動順暢,並且減輕疼痛。但是,關節囊中兩端的骨骼與軟骨容易相互摩擦。長期的不良姿勢導致關節過度承受重量或衝擊而無法活動,我將這種現象稱為「關節卡鎖(locking)」。臨床證實,有不少退化性髖關節炎的案例,正是因關節囊內的卡鎖現象引起的。

自我照顧是預防和改善的關鍵

針對此問題,我會以熟練的技術解開髖關節卡鎖,並延展關節腔(關節囊內充滿滑液處),讓骨骼有足夠空間能夠順暢地活動,此治療方法即是「關節囊內矯正術」。透過此治療方法可改善關節卡鎖的問題,讓滑液佈滿關節腔,從而使關節活動滑順且消除疼痛。只要術後的維持與保養做得好,關節疼痛便不再找上門。

自我照護的重點有2點,第1點是透過按摩或伸展延伸關節腔的體操,亦可稱之為「簡易版關節囊內矯正」,其方法將於第2章到第3章中詳細解說。第2點是正確的姿勢,藉由養成良好的生活習慣,減輕髖關節的壓力,延展關節腔讓滑液恢復活力,其詳細內容於第4章解說。

運用網球進行4種居家照護

1.網球伸展操

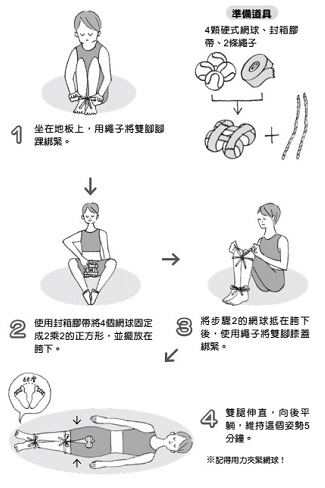

「網球伸展操」推薦給兩側髖關節皆不適者。請準備4顆硬式網球、封箱膠帶、2條能繫住雙腳長度的繩子(長手帕或毛巾亦可)。

首先,將4個網球排列成正方形,並以封箱膠帶固定。 接著坐在平坦的地面上,使用1條繩子將雙腳腳踝綁住。然後把4顆網球擺在大腿之間,其重點在於盡量將網球靠近胯下。

擺放好網球後,使用另條繩子將雙腳膝蓋綁緊。維持這個姿勢,上半身往後躺下,雙腿開始施力夾緊網球,盡量併攏膝蓋及大腿。此時對網球施予的力道越強,來自網球的反作用力便越大,藉由此作用力讓髖關節向外延展。對同時罹患退化性髖關節炎及坐骨神經痛的人特別有效。建議1天進行1∼3次即可。

「網球伸展操」推薦給兩側髖關節皆不適者。

2.網球滾動按摩法(鼠蹊部)

主要針對髖關節前側及鼠蹊部(大腿根部)做開展放鬆。請事先準備1顆網球。 將網球抵在患肢的鼠蹊部,俯臥於地面。應留意要在堅實的地面上進行,如木地板或塌塌米,而非床上或被褥上。

將身體重量放在網球上,稍微搖晃身體,試著讓球來回滾動。 最初的幾10秒內可能只感到疼痛,持續3∼5分鐘後,按摩效果會使部位逐漸溫暖,待髖關節舒展開來,疼痛會隨之減輕。

鼠蹊部不適者,建議可搭配「網球伸展操」,1天進行3次即可。

網球滾動按摩法針對髖關節前側及鼠蹊部(大腿根部)做開展放鬆。

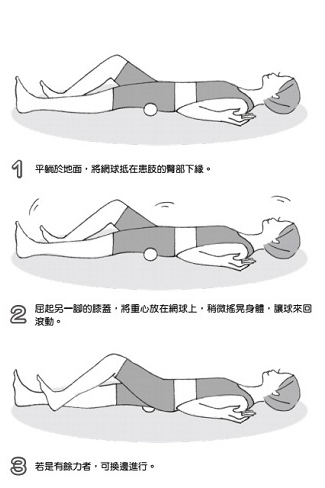

3.網球滾動按摩法(臀部下緣)

推薦給髖關節後側及臀部下緣感到不適者。 將網球抵在患肢的臀部下緣,平躺於地面,與鼠蹊部的練習版本相同,需要在堅實的地板上進行。

屈起另一腳的膝蓋,將重心放在臀部下方的球上,然後以自身體重施壓,稍微搖晃身體,讓球來回滾動。持續按摩3∼5分鐘,可舒緩關節的疼痛不適。

常有患者提問,如果按摩時感到較為強烈的疼痛,隔天是否會出現酸痛不適的情形。因臀部除了脂肪分佈較多之外,還有臀大肌包覆保護,故不會傷害到關節。 建議搭配「網球伸展操」,1天進行1∼3次即可。

網球滾動按摩法推薦給髖關節後側及臀部下緣感到不適者。

4.網球滾動按摩法(臀部側面)

隨著退化性髖關節炎的惡化,臀部兩側的臀中肌被過度使用,導致臀部下垂或是臀部兩側贅肉突出。此按摩法可有效舒展放鬆臀中肌,若是臀部兩側酸痛不適的人,請務必嘗試看看。

首先,將網球抵在患肢的臀中肌(骨盤突出處上方)位置,然後側身躺在堅實的地面,將網球壓在身下。 接下來,將身體重量放在網球上,透過自身體重施壓就可達到放鬆臀中肌的效果, 若想加強按摩效果,可嘗試搖晃身體,讓球來回滾動。持續按摩3∼5分鐘,可改善痠痛及贅肉突出的情形。 透過以上方法,可有效緩解髖臼發育不良或先天性髖關節脫臼引起之疼痛不適。建議1天進行1∼3次。

臀部兩側酸痛不適的人,可嘗試針對臀部側邊的網球滾動按摩法。

按摩練習的要訣

練習體操的要訣在於「不拖泥帶水」。在進行按壓關節、拉伸肌肉的體操時,需要施以足夠的力道。對初學者來說,在出力時通常會感到疼痛,於是害怕「萬一骨折了怎麼辦?」,「是不是反而會傷到關節?」,因此施力不完全。之所以會感到疼痛,正是因為關節僵硬、無法活動。若想改善髖關節不適,就需要克服體操的疼痛。請你放心,只要關節恢復正常活動,便不會再感到疼痛了。

當然,由於每個人對於疼痛的承受能力不同,前提仍勿過度勉強,做到「稍微有點痛」即可。

資訊

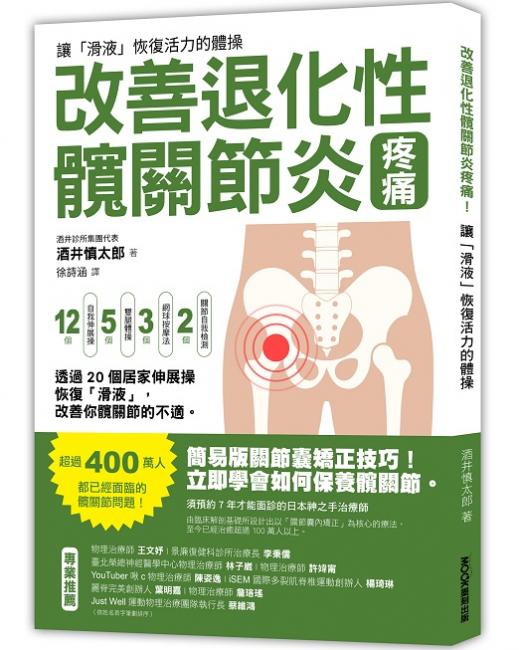

• 文章摘自莫克文化 ,酒井慎太郎著、徐詩涵譯《改善退化性髖關節炎疼痛!讓「滑液」恢復活力的體操》一書。

【本書特色】

★退化性髖關節炎,是一種會隨著時間逐漸進展的疾病!

不盡早學會保養,你的關節將很快會亮起紅燈。

隨著年紀的增長及滑液分泌的減少,關節軟骨的修復能力也會隨之下降。當髖關節緩衝功能衰退,就會開始直接承受來自自身的體重及來自地面的衝擊力;最終當髖關節活動力變的困難、卡頓時,關節周圍的韌帶和肌腱就會受到拉扯損傷,甚至會演變成骨骼的磨損變形,只能靠開刀或安裝人工關節來解決。

【詳細收錄20個居家伸展操+2個自我檢測】

▲2個關節自我檢測

▲3個網球按摩法

▲5個雙腿體操

▲12個自我伸展操

★動作完全圖解!在家也能自我照護的超實用「伸展體操」

本書採用「簡易版關節囊矯正」技巧,讓任何人都可以在家進行的伸展體操!你可以從基礎的「腳跟推壓體操」開始恢復髖關節柔軟彈性,再運用「網球伸展操」、「網球滾動按摩法」、「雙腿墊高體操」來展開髖關節,對同時罹患退化性髖關節炎及坐骨神經痛的人特別有效。

• 更多《改善退化性髖關節炎疼痛!讓「滑液」恢復活力的體操》資訊 請點此

改善退化性髖關節炎疼痛!讓「滑液」恢復活力的體操

責任編輯/林彥甫

運動星球

久坐最傷身!一天站3小時抵過10趟馬拉松

2019-06-06

久坐已經成為全球性探討的健康問題。根據澳洲研究發現,坐著看電視1小時的傷害約等於抽2根菸,也就是少活22分鐘!為了避免久坐傷身,研究專員建議能站就不要坐,然而每天站3小時,一週5天能抵過一年跑10次馬拉松。

久坐最傷身!一天站3小時抵過10趟馬拉松 ©jmacos.ie

一天站3小時,抵過一年10趟馬拉松!

根據英國運動健康研究所首席顧問羅斯茂(Mike Loosemore)表示,以為輕微活動沒什麼幫助的人根本大錯特錯!因為只要站著,雙腿每塊小肌肉,加上全身肌肉也都在支撐全身的體重,這就是去逛街或是看展時,雖然沒特別做什麼事,卻累得半死的原因。只要站養成站著的籍貫,就能降低心血管疾病、糖尿病,甚至癌症的風險。羅斯茂曾在英國廣播公司第四台(BBC Four)頻道《今日》節目上說道:「只要一天站3小時,一週5天,消耗熱量等同於一年10次馬拉松!」

©theramiro.com

久坐1小時約等於抽2根菸

過去我們都以為,久坐只會讓下半身肉變多或腰痠背痛,但是,現在久坐已經成為全球性的共同討論的健康問題。根據澳洲昆士蘭大學研究發現,坐著看電視1小時的傷害,約等於抽2根菸,也就是少活22分鐘。因為久坐和脂蛋白脂脢活動銳減有關,脂蛋白脂脢是一種酵素,可分解血脂作為肌肉的燃料,當這種酵素減少時,會導致血液中的三酸甘油酯和脂肪濃度上升,因此提高心臟病風險,也會導致飯後血糖濃度驟升,就是孕育糖尿病的開始。總而言之,久坐已經成為新世紀所有人的殺手!此外,美國《國家癌症研究所期刊》曾刊登的一項大規模研究,他們證實了久坐和癌症、糖尿病及心血管疾病都有相當大關係,這份統合分析發現,久坐會增加24%罹患結腸癌機率、32%罹患子宮內膜癌,與21%得到肺癌的機率。

久坐1小時約等於抽2根菸 ©gospineandsport.com

站起來,打破久坐生活意識

然而從有意識以來,我們一直都是坐著做任何事,不管閱讀、打電腦以及吃飯等,但是,你們知道久坐帶來的傷害有多嚴重嗎?現代人不只是久坐在椅子上,還連貫姿勢不良的情況,像是翹腳以及駝背,長期下來導致腰酸背痛、臀部無力、肥胖等,嚴重時還會脊椎側彎以及骨盆移位,為了遠離這些文明病,我們必須改變以往生活型態來遠離久坐帶來的傷害。為此要改變久坐的辦法,可以透過生活上一些事情改善。像是要和同事溝通,走到他位子旁和他講話來取代用社交軟體溝通;假日到購物中心健走逛街;訂便當選擇自取不要外送、吃飽飯後去散步、倒垃圾或遛狗;搭捷運、公車時,讓座不僅是美德,你的身體也會對你感到萬分感激。

©medicalnewstoday.com

資料來源/DAILY MAIL、THE TELEGRAPH、康健

責任編輯/妞妞