運動星球

最大肌力

2016-05-16

最大肌力在健身練習時,是一項非常重要的身體資訊,夠了解自己的最大肌力,才能調整出最好的健身課表。最大肌力是指肌力訓練中,單次能夠使用的最大重量, 也就是只能做到1RM的重量。最大肌力的發揮是由「肌肉截面積」、「肌纖維的動用率」與「白肌纖維比例」所組成,也就是跟先前提過的肌纖維最為相關。

肌力與肌肉並非成正比,最大肌力的大小與運動單元中,白肌纖維的比例與直徑粗度有關,肌纖維中擁有越多的比例,天生的最大肌力就會比較大,或是經由訓練, 提高白肌纖維的的直徑,也會提高最大肌力的力量,以往在最追求肌肥大時,多訓練到的是紅肌纖維,即使練得再大,也不見得與最大肌力力量成正比。

©Shutterstock

最大肌力的測量

了解自己的最大肌力,是安排課表中更是一項非常重要的指標,無論是肌肥大、爆發力、肌耐力與競技運動的訓練,都與最大肌力有關。在肌肥大的訓練中,多半以 最大肌力的65%~85%做多次數與組數的練習,如果不夠瞭解自身的最大肌力時,訓練上挑選的重量,就會失準,進而降低的訓練的效果。另外爆發力更與最大 肌力有直接的相關,簡單說就是快速的使用最大肌力,最大肌力越大,爆發力也越強。

但是肌耐力與最大肌力是否真的有關?其實真的有相當關聯性,肌耐力是指在同樣的阻力或是重量下能夠做的肌肉維持力量的時間,簡單來說,最大肌力越大,在做低重量或阻力的運動時,會明顯感到比較輕鬆,也比更容延長肌肉的維持力量的時間,所以兩者之間也是有相當的關聯性。

最後,在進行健身時,定期測量自身各部位的最大肌力,背部建議使用滑輪下拉測量,胸部則以臥推,腿部以深蹲測量即可,在測量最大肌力時,具有相當高的危險 性,千萬不要貿然加重,先依照過去訓練的重量經驗來推估最大肌力,再往上增加,在測量過程中具有相當高的安全性,所以一定要在有完整安全措施下進行測量, 以免發生危險。

©Shutterstock

參考資料

1.《運動健身知識家》,旗標出版公司出版 (2015)

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 山姆伯伯工作坊-同一天,進行最大肌力及肌肥大的訓練,效果加倍?

6. Coach HANK-最大肌力訓練,累積你訓練的第一桶金

7. 怪獸訓練 (Monster training)-最大肌力,有那麼重要嗎?

2.《運動生理學》,新文京出版公司 (2014)

3.《肌力訓練解剖學》,合記圖書出版公司 (2015)

4.《肌力訓練圖解聖經》,旗標出版公司出版 (2015)

5. 山姆伯伯工作坊-同一天,進行最大肌力及肌肥大的訓練,效果加倍?

6. Coach HANK-最大肌力訓練,累積你訓練的第一桶金

7. 怪獸訓練 (Monster training)-最大肌力,有那麼重要嗎?

運動星球

重量訓練你追求是肌肥大還是肌力?科學研究告訴你哪一個比較重要

2021-12-03

當我們進到健身房開始進行一連串重量訓練的同時,你是否有想過肌肥大跟肌力,在訓練的過程中哪個會先擁有?然而,在我們追求肌肉量成為巨巨的過程中,大多數的人都會使用大重量減少次數的方式,來進行所謂的「肌肥大」訓練模式,但這樣的方式是否也正符合肌力的成長?

重量訓練你追求是肌肥大還是肌力?科學研究告訴你哪一個比較重要

其實,無論是肌力或肌肥大這兩個訓練目標,有很大的關鍵在於被訓練者的體能水平與經驗值,接下來我們將從科學的角度出發,告訴你有關肌力和肌肥大經常被誤解的一些問題。

科學研究這樣說

在肌力與肌肥大之間,有證據表明我們不用在兩者間做出選擇!有一些研究表示,當整體的總訓練量相等時,無論在肌力或肌肥大的成長上,使用高次數或低次數的訓練模式,並不會有顯著的差異性。

另一方面,2016年發表於J Sports Sci Med上的研究報告指出,關於訓練差異性的概念和結果;這項研究的目的是評估重負荷和中等負荷阻力訓練 (RT) 之間的肌肉適應性,並在條件之間控制所有其它變量。

在肌力與肌肥大之間,有證據表明我們不用在兩者間做出選擇!

這項研究指出三個關鍵點:

1.當組數相等時,重負荷可使肌肉力量最大化。

2.當組數相等時,中等負荷可使肌肉肥大最大化。

3.與絕對力量相比,體積負荷似乎對增加肌肥大更重要。

簡單來說也就是,用更重的重量訓練更少的次數 (2-4RM) 會導致1RM 的統計獲得更大的效益 ,而用中等重量的更高次數 (8-12RM) 的訓練會導致肌肉肥大更大的效益。

肌肉的訓練過程

專業的訓練員以及教練,在訓練力量型運動員的過程中,都會選擇採用全面性的訓練方式,並強調在訓練的過程中必須兼具肌力與肌肥大的模式,而不是單用其一的方式來進行訓練。

話雖如此,但擁有較大肌力基礎的人則可將肌肉延續到實用和外觀美學上。會這樣說是因為肌肥大主要是肌肉纖維的成長,它用來對應我們不習慣的阻力或外力,並保護身體各個部位;因此,為了要刺激肌肉形成肌肥大,身體就必須要擁有足夠強壯的肌肉才能迎接任何的挑戰。

更具體的說,就是當我們挑戰高強度訓練的過程,才能讓肌群募集更多更大的纖維;因此,我們可以透過較大重量或較高強度的練習,進而提升肌肉纖維並提高肌力。

專業教練或訓練員都會強調,在訓練的過程中必須兼具肌力與肌肥大的模式。

肌肉力量從何而來?

你必須要增加肌力才能應付那些外來的阻力。這就是為何健身初學者,在開始進行重量訓練的前幾週,可以快速的看到肌力的成長,但卻沒有明顯看到肌肉量的增加;可是只要隨著訓練的時間與技巧的磨練之後,肌力與肌肥大就會開始產生變化,這也就是臥們都必須持續且調整訓練強度的方式來刺激肌肉,這個概念就是「漸進超負荷」。

隨著訓練的時間與技巧的磨練後,肌力與肌肥大的狀態就會開始產生變化。

最後,你一定要記得!我們不能將肌力與肌肥大訓練完全分開進行,因為隨著訓練時間的增加,身體會需要更多的力量來刺激肌肉的成長;反過來說,肌肥大的過程中會增加肌力,因為擁有更多更大的肌肉量將可以讓你變的更加強壯。

資料參考/bodybuilding、mensjournal

責任編輯/林彥甫

運動星球

機械訓練──下半身篇

2017-01-11

機械訓練機是非常實用的健身器材,它可以進行很多組的訓練方式,還有相當多的變化,能為訓練者從頭到腳完整的訓練到。

下半身-腿部的肌群是人體最大的肌肉組織群,主要負責我們腿部的動作,鍛鍊腿部的肌肉同時也有減緩或是預防膝蓋受傷的功用,透過機械訓練來增加訓練強度,能更有效提升下半身肌群的力量。

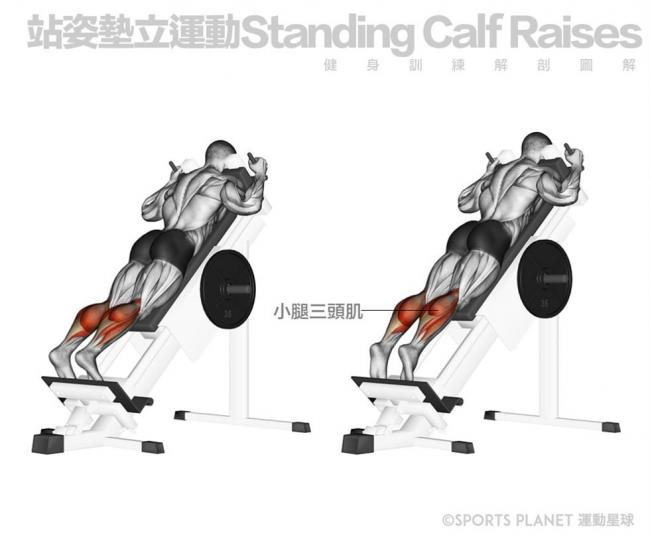

1 站姿墊立運動

訓練肌肉部位:小腿三角肌

STEP 1 準備動作

站在機械訓練機上,雙手握住握把,保持背部挺直,雙腳前緣站穩於足踏墊上。

STEP 2 正式動作

吸氣時,將雙腳墊起,吐氣時,再慢慢踩平。

機械訓練—站姿墊立運動

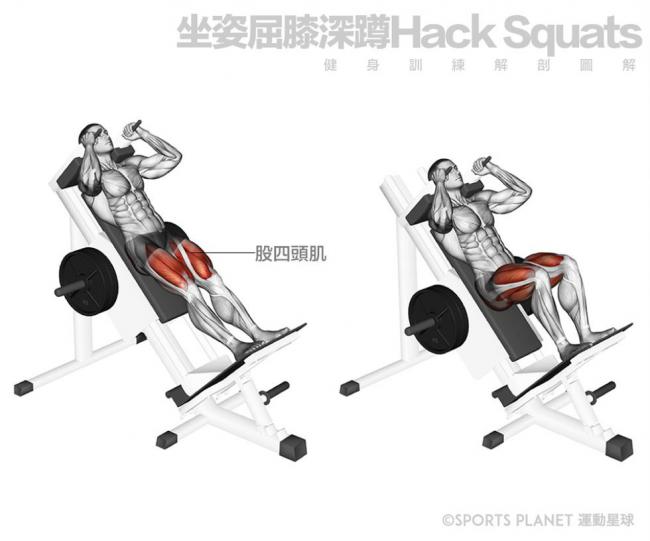

2 坐姿屈膝深蹲

訓練肌肉部位:股四頭肌

STEP 1 準備動作

雙腳站穩於訓練機上,雙腿伸直,雙手握住把手,背部靠攏。

STEP 2 正式動作

吸氣時,將下半身往下蹲,膝蓋不超出腳尖,吐氣時,再緩緩起身。

機械訓練—坐姿屈膝深蹲

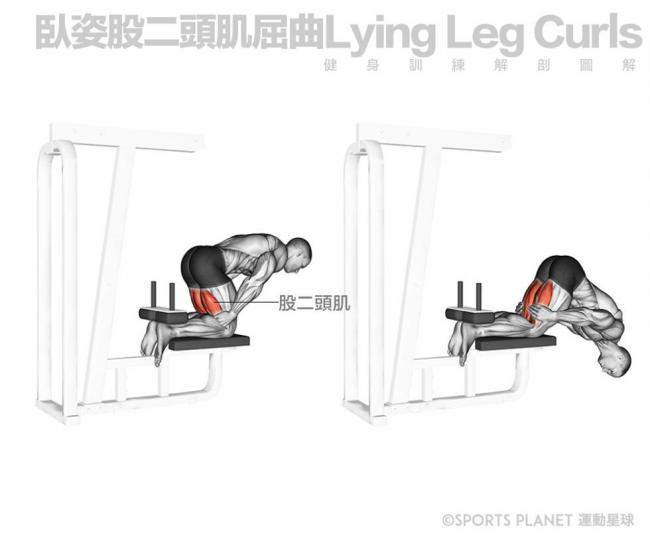

3 臥姿二頭肌屈曲

訓練肌肉部位:股二頭肌

STEP 1 準備動作

俯臥面朝下於訓練機上,雙手握住大腿後方,雙腳勾住訓練機。

STEP 2 正式動作

吸氣時,將下半身往下傾斜,吐氣時,再回到初始位置。

機械訓練—臥姿二頭肌屈曲

4 股四頭肌伸展

訓練肌肉部位:股四頭肌

STEP 1 準備動作

坐在訓練機械上,雙手握住握把,將雙腿放置於腳裸靠墊下方。

STEP 2 正式動作

吸氣時,將雙腳抬至水平面,吐氣時,再緩緩放下。

機械訓練—股四頭肌伸展

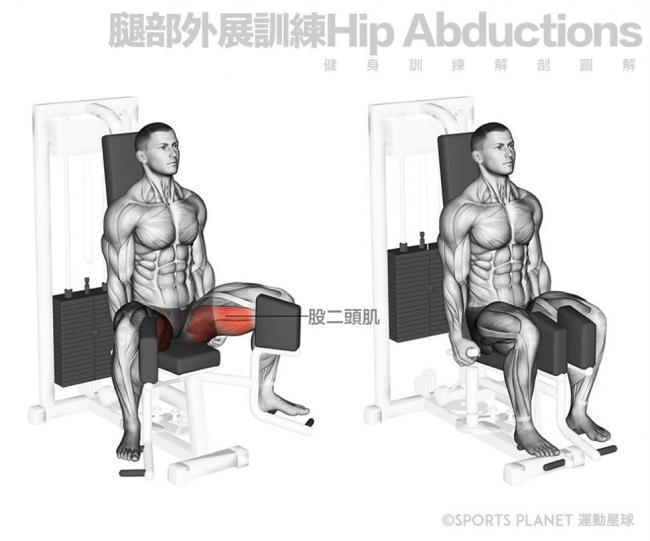

5 腿部外展訓練

訓練肌肉部位:股二頭肌

STEP 1 準備動作

坐在訓練機械上,雙手握住兩側握把,雙腳放置在訓練版外側,將雙腿放置於腳裸靠墊下方。

STEP 2 正式動作

吸氣時,將雙腳並攏,吐氣時,再緩緩打開雙腿。

機械訓練—腿部外展訓練