運動星球

小胖子變帥哥!男神彭于晏造肌飲食大公開

2016-10-13

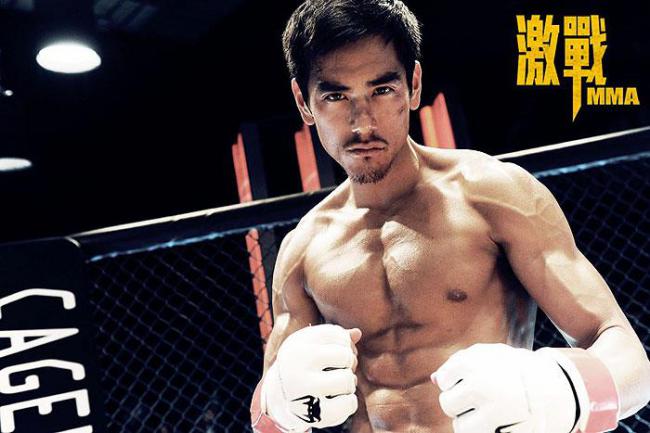

風靡千萬少女的台灣偶像男星彭于晏,一身健壯肌肉與帥氣的臉龐,讓他榮登上台灣的男神排行榜上。近年來在電影作品中從《翻滾吧!阿信》、《激戰》、《黃飛鴻之英雄有夢》到《破風》,都讓他在亞洲地區發光發熱,無疑是許多人心中的男神。

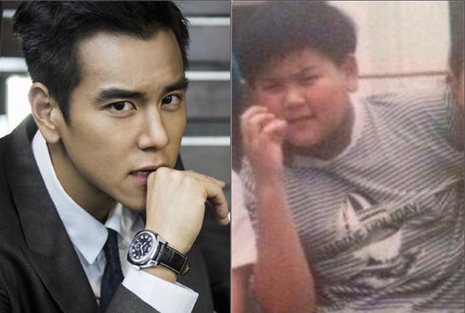

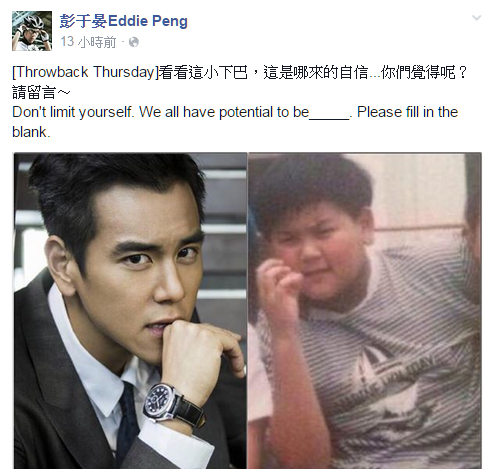

但是早在前陣子,男神彭于晏在自己在臉書上,自曝小時候的胖嘟嘟的樣子,想不到男神彭于晏也是有體重破百的時候,與現在體脂肪只有3%的樣子,真是相差甚遠啊。

現在的彭于晏與小時候胖嘟嘟的樣子 ©Facebook

但是,小時候的胖並不是胖,看看現在的男神就知道了!就讓我們來看看男神彭于晏怎麼從小胖子時期蛻變成男神的呢。

從小就愛吃

出生時就已經有快5公斤的重量。從小就愛吃的彭于晏,每次看到餐桌上有什麼食物都一定要吃光光!在小學時期的他,身高在158公分的時候,體重就高達70公斤,在高三時體重飆高到80公斤。直到大學時期愛上了打籃球,並靠天天運動才慢慢瘦下來,身高也隨著打籃球後從從160公分長到182公分。

彭于晏小時候 ©Facebook

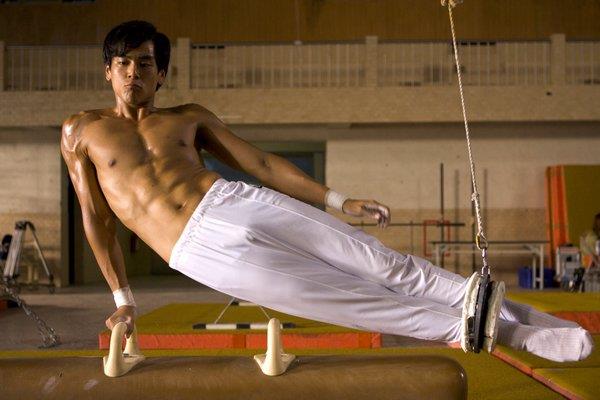

在2011年時接下電影《翻滾吧!阿信》演出體操選手的個角色,為了這部電影,彭于晏整整開始進行體操訓練與節食長達8個月。每天都要早上7點鐘起床,每天都要開始訓練12小時。只能吃水煮餐(水煮雞胸肉、蛋白),不碰含糖的飲品以及任何油炸品,盡量少碰澱粉以及糖分、鹽分過高的食物。在一連串嚴格的訓練下,終於練出44吋胸肌(約111.76公分)以及6%的體脂肪。但結實的身材讓他練到手上長繭,直到一年後都還在。彭于晏在這部電影投入的時間和訓練,也開始讓他的事業翻身,當時他那身結實的線條肌肉,讓人驚艷不已。

©Youtube

在《激戰》這部電影時,體脂低到只有3%。彭于晏:「我每天健身3小時,健身後練拳5小時,讓原本6%的體脂,再苦練成為3%,現在的體態非常結實,8塊腹肌線條比冰塊盒還要明顯!」

©Youtube

彭于晏每日健身的項目:

1俯臥撐:可以練胸肌的運動,不僅方便,隨時隨地都可以開始進行,沒有器材、場地的限制。

2 啞鈴彎舉:可以練二頭肌的部分,讓上半身看起來更健壯。

3 啞鈴深蹲:練大腿、臀部的肌肉、讓心肺功能變的更強大。

4 引體向上:練背肌,只要有手抓或是單槓的地方就可以進行。

5 慢跑:將體力、肺活量練得更好,選擇慢跑是因為慢跑更不限地點。

2 啞鈴彎舉:可以練二頭肌的部分,讓上半身看起來更健壯。

3 啞鈴深蹲:練大腿、臀部的肌肉、讓心肺功能變的更強大。

4 引體向上:練背肌,只要有手抓或是單槓的地方就可以進行。

5 慢跑:將體力、肺活量練得更好,選擇慢跑是因為慢跑更不限地點。

彭于晏的減肥方法就是運動,在《寒戰》、《太極》時期拍攝時並不算太辛苦,會適時對自己好一些,有時候會偷吃美食,吃完好吃的食物後會有更好的心情去運動。彭于晏:「我喜歡游泳、跑步、重量訓練,晚上有的時候還會去打籃球。」

《黃飛鴻之英雄有夢》這部電影,因為要和洪金寶、張晉這些有武術底子的演員真實對打,更讓彭于晏完整投入練武術,時間長達8個月之久。即使不能真的練到位,但是還是學到武術的基本底子了。對他來說不管是運動還是武術還是減肥,都要抱著信念和堅持,因為這樣才會成功。

2016在《破風》這部電影飾演專業的單車選手,這個角色有別於《激戰》的拳擊手。這部電影拍攝的主力放在下半身肌肉的線條。為了要練出較纖細的體形,從2014年彭于晏就天天開始努力做重量級訓練,從2015年3月便接受更嚴格訓練,一直練到10月電影殺青才結束。在開拍前15天更有如職業選手般照表操課,接受地獄式的鍛練。每天一大早起床先騎車2小時上坡翻越山頭,下午再進行體能訓練,還要在滾筒上騎車來訓練平衡及腿肌,最後在快沒有體力時,就進行注意力訓練,就是為了要在極度疲憊時,還能保持高度的專注力。

但是這麼艱苦的訓練並沒有擊敗我們的男神,彭于晏表示一切訓練都非常值得:「透過訓練才知道口渴以及疲累的感覺,才能從中體驗一個當職業車手在訓練自己時,是甚麼樣的心態。」

彭于晏拍攝電影—破風 ©atmovies.com.tw

在電影《寒戰2》,彭于晏與楊祐寧最常做的就是一起健身。雖然在電影裡沒有露出他們完美的身材,但是健身也是他們每天持之以恆的一項功課。

不知道下部新電影我們的男神是否也一樣要做這些艱苦的訓練呢?期待彭于晏下一部電影是呈現什麼的樣貌來見見大家。

運動星球

靠運動預防肌少症 放下啞鈴比舉起啞鈴更有效?

2022-07-21

長期以來,運動訓練都被視為預防肌少症 (Sarcopenia) 的重要方法,但你知道哪種肌力訓練方式更能有效地增強肌力嗎?一項 2016 年發表的研究發現,離心阻力運動對老年人的心肺需求較少,而且可能比以往許多研究關注的「漸進式阻力訓練」更能強化老人的肌肉組織、產生更多膠原蛋白,進一步強化關節、減少傷害。

延伸閱讀:離心訓練能達到什麼效果?

靠運動預防肌少症 放下啞鈴比舉起啞鈴更有效?

離心運動 centrifugal exercise

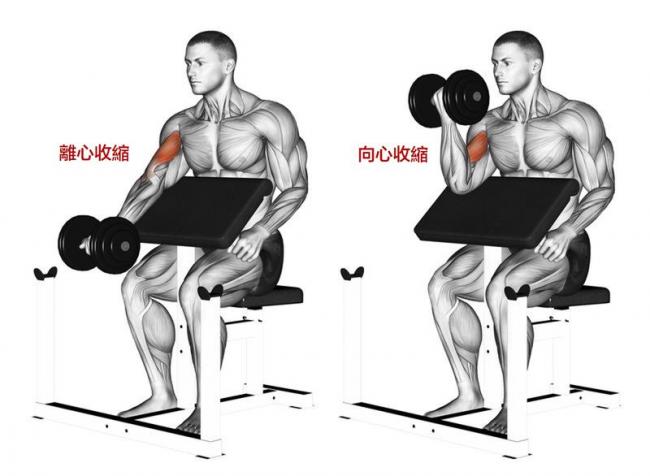

肌肉收縮分為離心收縮與向心收縮。以啞鈴訓練為例,當我們舉啞鈴時,肌肉產生的力量大於外在負荷的力量才能舉起它,此時肌肉是向心收縮;當我們放下啞鈴,也就是順著地心引力的施力過程,肌肉收縮的力量小於外在負荷所施與的力量,讓肌肉因離心收縮而延展中受到破壞,破壞程度比向心收縮劇烈,能達到最好的肌肉生長效果。離心運動正是針對肌肉離心收縮所設計的訓練方式。(資料來源/恆耀健康科技)

漸進式阻力訓練 progressive resistance training

這是一種力量訓練方法,以對抗某種阻力的方式鍛鍊肌肉,施加阻力強度隨著訓練者的肌力增強而不斷逐漸增加。可利用運動訓練器械、自由重量或彈力帶等進行中度至高強度的訓練。

以往的研究紛紛指出,針對身體的大肌群施以低至中等強度漸進式阻力訓練,例如步行、使用橢圓機、騎自行車等有氧運動,便足夠誘發肌力進步;若肌少症老年人進行高強度阻力訓練,則可獲得最大程度的肌力進步及肌肉質量提升。

近二十多年來,已有無數研究證實漸進式阻力訓練對於增加老年人的肌肉質量、肌力、肌肉體積大小和功能具有深遠作用。然而,2016 年發表於《Annual Review of Gerontology and Geriatrics》的研究發現,離心阻力運動對老年人心臟和肺部的需求較少,並可能比漸進式阻力訓練更適合老人(當然,兩者都是對肌力有益的)。離心運動可增強老年人的肌肉組織,並刺激結締組織細胞產生更多的膠原蛋白,進而強化關節,並最大限度地減少傷害。

離心收縮與向心收縮

給肌少症的神經運動訓練建議

肌少症會降低下肢的肌肉質量與力量,成為導致老人跌倒的主要原因,並同時減低神經運動適能(neuromotor fitness),降低步態、平衡、姿勢和運動的品質。老年人的姿勢隨著時間推移而下降,於是走得更慢、雙腿越來越不穩定,也提高了他們跌倒和骨折的風險。

除了一般我們熟知的健身訓練,老年人從太極、瑜珈等神經運動訓練中可獲得益處,因為這些運動能改善平衡與協調、步態、敏捷性,以及本體感覺(proprioception,大腦對肢體與軀幹位置的感覺,以及感受到關節運動所產生的感覺)。太極和瑜珈除了包含神經運動,也結合了阻力運動,有時還結合有氧運動。

資料來源/SENIORSMATTER, ingentaconnect, 奇美醫院137期醫訊, 維基百科

責任編輯/Dama

運動星球

重量訓練後攝取哪種蛋白質最合適增加肌肉合成?

2020-10-29

重量訓練後你是否都會泡一杯乳清蛋白來補充呢?根據多項研究表示,牛奶和雞蛋等「高品質」蛋白質(即包含所有八個必需胺基酸,並能快速被消化和吸收的蛋白質)是運動後攝取的最佳蛋白質類型。

重量訓練後攝取哪種蛋白質最合適增加肌肉合成?

然而,必需胺基酸刺激肌肉蛋白質合成存在劑量與效益正相關的依賴性:血液中必需胺基酸濃度越高,肌肉蛋白質合成發生率越高。因此,含有高含量必需胺基酸的食品將是最有益的。與大豆蛋白相比,牛奶為基底的蛋白(如乳清和酪蛋白),已顯示會促進更大程度的肌肉蛋白質吸收,以及更大的肌肉蛋白合成率。

以牛奶為基底的蛋白(如乳清和酪蛋白)已顯示會促進更大程度的肌肉蛋白質吸收

在麥克馬斯特大學的一項研究發現,在阻抗訓練後喝牛奶的人比喝大豆飲料的人獲得更多的肌肉質量。在康涅狄格大學的一項研究中,與含有相同熱量的大豆蛋白或碳水化合物補充劑相比,在接受阻抗性訓練計畫情況下,志願者在9個月的期間,每天攝取乳清補充劑,所獲得的肌肉明顯增加較多。這被認為部分是因為乳清是一種「快速」蛋白質,這意味著它相對較快地被消化和吸收,從而使血液中的必需胺基酸迅速增加,部分原因是其白胺酸的含量較高。

最有效的蛋白質

白胺酸是蛋白質合成的重要觸發劑和基底物,儘管尚不清楚確切的機制,但乳清似乎是刺激肌肉生長最有效的蛋白質,因為它能使血液白胺酸水平最快速地升高。隨後根據更新的研究表示,與乳清蛋白相比,「快」和「慢」蛋白的混合物,可能具有更多好處,因為不同的蛋白會以不同的速率消化。

乳清似乎是刺激肌肉生長最有效的蛋白質,因為它能使血液白胺酸水平最快速地升高

白胺酸和肌肉蛋白質合成

研究表示,白胺酸能夠刺激肌肉蛋白質合成,沒有它,蛋白質合成就無法進行。乳蛋白所含有的高白胺酸含量,被認為是具有許多肌肉蛋白質合成(MPS)的特性。白胺酸是支鏈胺基酸,既充當基底物(建構材料),也是肌肉蛋白質合成的觸發物,它啟動了肌肉的再生和構建過程,因此對於那些想要增強力量和肌肉質量的人來說尤其重要,白胺酸透過刺激mTOR(哺乳動物 雷帕黴素標靶蛋白)信號傳導途徑來提高肌肉蛋白質合成,導致新的肌肉蛋白形成。

有理論假設要使肌肉蛋白質合成最大化,就必須超過「白胺酸閾值」。這是達到最高肌肉蛋白質合成所需的攝取量,被認為是每餐2–3克的白胺酸,在老年運動員中可能高達3.5克。如果白胺酸濃度過低,則哺乳動物雷帕黴素標靶蛋白會失去活性,並且不會發生肌肉蛋白質合成,在馬斯特里赫特大學的一項研究中,與沒有食用白胺酸補充劑的運動員相比,在阻抗性訓練後食用白胺酸/碳水化合物/蛋白質補充劑的運動員,肌肉蛋白質分解較少,肌肉蛋白質合成也更高。

白胺酸廣泛存在於動物蛋白質中,包括雞蛋、牛奶和奶製品、肉、魚和家禽。它在乳清蛋白中的濃度特別高,這也解釋了為什麼乳清蛋白補充劑顯示出比其他蛋白質來源更能夠增加肌肉蛋白質合成的原因。

德克薩斯大學醫學分校的一項研究表示,含有19克乳清、酪蛋白和大豆蛋白混合物的補充品,與單純只有乳清相比,在阻抗性運動後,更能夠持續血液中胺基酸水平的升高,因此肌肉蛋白質合成升高的時間更長。目前尚不清楚這是否比食用富含蛋白質的食物(例如牛奶)更有效,但鑑於天然食物本身就包含蛋白質混合物(牛奶是酪蛋白和乳清的混合物),而且它們是許多其他營養素的來源,天然食物對於大多數人來說,可能是比補充品更好的選擇。

另外,目前尚不清楚的是關於食用蛋白質的液態形式(例如牛奶或乳清蛋白奶昔),是否比固態的蛋白質(例如肉或蛋)更為有利。澳洲體育學院的一項研究發現,運動後食用液態蛋白質會使血液中的胺基酸水平更為迅速地升高。但是這可能是因為運動後立即增加了肌肉蛋白質合成,但並不一定等於在24小時內肌肉蛋白質合成效果也有所不同,或者液態形式會導致更大的力量或肌肉質量增加。

責任編輯/David