運動星球

跑者的超級食物品牌:Runivore

2017-04-07

如果你喜歡越野跑,一定在賽事或活動之中看過一個營養品品牌「Runivore」,不過,你可知道,這是個在台灣創立的品牌嗎?

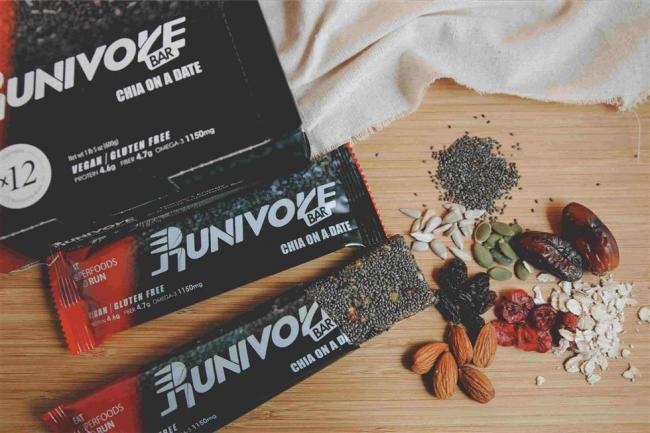

運動營養補給品「Runivore」

三個中年酒友變跑友 挑戰超馬後創立營養品牌

身為一個熱血跑者,你往往都會注意要儘量添購必要的配備,例如跑鞋、跑服、壓縮褲、腿套、跑襪、運動帽、心率錶等等,但我們在注重這些外在配備時,卻常常忽略我們內在的基本能量來源。能量攝取對跑者的表現是非常重要的一個環節,而最大的能量來源就是透過飲食,正確又健康的飲食是影響我們在從事跑步或其他運動,甚至是參加賽事成績的關鍵。如果飲食攝取不正確以及沒有充分的補給到營養,對於我們的身心健康與運動表現都會有很大的影響。

對此充滿疑惑嗎?如果在下次比賽的前一天晚上,不妨亂吃一通試試看,例如吃一大堆油炸的鹹酥雞之類的食物,以及一大瓶可樂等等高熱量的飲料,吃飽喝飽滿足後再看看第二天會跑出什麼成績,結果一定會令你失望。

創立Runivore的越野跑者鄧文禮對此有深刻體悟:「吃對東西以及有規律的運動,真的很重要,而且健康是必須每天經營的。如果能提供對跑者和其他生活營養平衡有益的高品質天然之超級食物,那再好也不過了!」

背負著健康使命的鄧文禮,與友人為了所有跑者的健康著想,於是聯手打造出「Runivore」這品牌。他期許自己和所有跑者都能開心又健康地一直跑下去。

不過,創立健康品牌的背後,有個心酸又有點勵志的小故事。三個常泡夜店的中年酒友,因為想要揮別創業失敗的中年危機,在2011年失心瘋地承諾要參加一場100公里超級馬拉松。經過一整年的訓練,終於在2013年3月成功挑戰台灣最艱難的超級馬拉松之一:勇闖南橫100K!

在這一整年的訓練中,他們發現台灣的跑者對於跑步所需的的「燃料」往往不太注重,然而看看國外,可以發現各國跑步健身相關雜誌,對於飲食補給的討論往往佔據重要篇幅版面,可見對於國外的跑者來說,飲食和配備或訓練方式是同等重要的。

三位酒友勇闖南橫100公里 ©runivore.com

在研究並嘗試了許多各種「跑步補給秘方」之後,這三位跑者終於找到了適合跑者的「超級食物」,原來就是風行已久的天然保健食品奇亞子(Chia Seeds)。

奇亞子Chia Seeds:跑者的超級食物

鄧文禮表示,2010年他們在《天生就會跑》這本書中認識到一個善於跑步的民族傳說和超馬文化,這本書讓他深深地對這項運動著迷,也是激發他們成為超馬選手的大功臣。那時候,他們都是一群缺乏經驗的跑者,嘗試了書裡所介紹的各種方式,包含光腳跑步、輕量鞋、漸進式訓練等等,除了食用奇亞子這點,其他訓練一直都在維持,但是這些訓練幾乎可以說是曇花一現。有天週末的早晨,鄧文禮與友人相約進行約10公里輕鬆鍛鍊路跑,他們決定在跑前食用奇亞子,想不到第一次在跑前喝了奇亞子之後,他們竟然經歷了從未有過的輕鬆感,還非常順利跑了18公里,整個路程從沿西門到碧潭的河邊。從那次食用奇亞子後,他發現奇亞子帶來的營養價值對於跑步或身體狀況的提升,毫無疑問有相當大的幫助,因此決定開始推廣這種「跑者的超級食物」。

跑者的食物—奇亞子 ©runivore.com

根據許多研究指出,奇亞子富有相當多的營養成分,在食用後會充滿許多力量。奇亞子不僅熱量低還富含許多纖維,讓任何運動員在食用過後能增加飽足感,還不會增加多的卡路里。奇亞子內含豐富的蛋白質,對素食者以及減重族群來說,蛋白質相當重要的補給,而奇亞子亦富有豐富的omega-3、鈣質,可以幫助人體對抗發炎、消水腫、降血壓以及膽固醇、穩定血糖,促進骨骼生長還可以有效的穩定情緒以及改善心情。

奇亞子可可 ©runivore.com

現今奇亞子已經被視為每日飲食所需的必備品,它不僅對一般人來說可以充分補給日常所需,對於跑者來說還能大大提升能量。不管你是在經過山徑跑還是參加馬拉松、超馬或是鐵人競賽,奇亞子對這些運動員來說確實是不可或缺的重要營養補給來源。

Runivore為跑者提供最方便健康的營養補給

對一般跑者來說,通常無法隨時攜帶著奇亞子來食用,Runivore 為了解決許多跑者的煩惱以及需求,還特別推出便利攜帶的奇亞子能量棒。這款奇亞子能量棒是跑者不可或缺的補給來源,對參加超馬、馬拉松或是鐵人三項的比賽都是最佳的小幫手。它不僅純天然、攜帶方便,營養價值又高!不像許多外面所販賣的補給品,裡面充滿了許多人工添加物與色素,就算你有足夠的運動,吃多還會傷身,Runivore的奇亞子能量棒,完全是以天然的食材如奇亞子、椰棗乾、燕麥、杏仁果、蔓越莓乾、南瓜子、葡萄乾等等,經過最安全的調理加工過程所製成,吃得到天然的榖物及果實風味。

Runivore

運動星球

馬拉松游泳也難不倒他!Paltrinieri三金稱霸:留下美好回憶

2017-08-27

真是太驚人的體能!包辦臺北世大運游泳800和1000公尺自由式金牌的義大利Gregorio Paltrinieri,27日上午再度征服新北市微風運河,他以1小時54分52秒4,稱霸10公里馬拉松,帶走個人本屆第3金。

「其實我沒有策略,就是別太衝,努力游!」Paltrinieri說:「這是我第一個世大運,我沒想到臺北可以辦得跟奧運一樣盛大,泳池也很棒,我很興奮,我玩得很愉快。」

馬拉松游泳也難不倒他!Paltrinieri三金稱霸:留下美好回憶

早在前兩金到手時,Paltrinieri就揚言要帶走馬拉松冠軍,如今夢想成真,也讓義大利在6個長泳項目、摘下驚人的5金,「我出發前就做足準備,例如到海裡訓練,因為長距離項目沒有捷徑,就是不斷練習。」

身材高大的Paltrinieri賽後成為萬人迷,拍照、簽名、寒暄來者不拒,「我好喜歡臺灣,我留下很美好的回憶。」

游泳男子10公里馬拉松中華隊卓承齊奮勇向前

女子組金牌得主為匈牙利Anna Olasz,成績2小時16分56秒6,這位2015年喀山世錦賽25公里銀牌,長泳實力更上層樓。「我也很享受這次比賽,臺灣天氣比較『溫暖』,所以越快適應的人,表現越好。」Olasz說:「我有保留體力,讓前頭的人對抗高溫,不知不覺就看到終點。」

男子組中,27名選手只有18名順利游到終點,包括地主選手卓承齊,以2小時0分25秒5完賽,雖然距離第11名僅0.1秒差距,上岸時仍獲得全場瘋狂歡呼。「謝謝大家這麼支持我。」卓承齊說:「以前都是在國外,我覺得在家裡比賽很棒,而且這次世大運辦得很不錯,謝謝你們。」

資料、圖片提供/臺北世大運組委會

責任編輯/瀅瀅

運動星球

減重必看!避免五個飲食錯誤,讓你減得健康漂亮!

2016-05-20

減重難,健康減重更難。別怕,避免下面五個易犯的飲食錯誤,你也可以減得健康、減得漂亮。

©ShutterStock

錯誤一:用極端手法快速減重,放縱一下卻一胖不可收拾...?

下定決心要開始節食的人們,經常會擬定完整的時程表,一步一腳印完成目標。雖然現實中,人們總是希望可以事情能夠立竿見影、毫不費力。擬定時程表的好處是,許多人的確會因此離開沙發,走進健身房。但壞處是,真的能持之以恒、按表操課的人少之又少。而最後的結果是,很多人快速的減了一些重量,然後又快速的恢復原狀。重複幾次後,你的身體健康反而變得比節食前更糟。

突然想要改變一個長久以來的習慣,通常是很難一步到位的。減重也是。關鍵就在於「從小處著手」,並且「循序漸進的改變」。不管是改變「吃飽睡、睡飽吃」的壞習慣,或者養成「每餐只吃七分飽」的好習慣,微小而漸進的改變才能真正讓你健康減重,避免猛烈變瘦又復胖帶來的傷害。

©alternativearea.com

錯誤二:「有機」棒棒,「天然」尚好,「無糖無油」一百分?

「我每天都吃有機食物跟健康蔬果,怎麼都沒有辦法瘦下來呢?」看著市面上五花八門、標榜「健康」的商品標示,你可能曾經因此衝動購物,買了不必要的食品吧。不管是多「健康」「自然」「有機」的食物,還是會有卡路里的。別忘了,減重的重點,就是採取「少攝取、多消耗」熱量的策略。

就以水果為例吧。吃水果能補充數種天然維生素與礦物質,對健康的確有正面幫助。但吃水果的同時,你也攝取了大量的糖份,特別是在甜滋滋的水果王國臺灣。所以,下次看到「純天然水果健康飲」買一送一的時候,別一個昏頭就嗑了兩杯,這兩杯「健康飲」的熱量可能比一頓飯還高呢。所以,別為了「需要健康」就「購買健康」。記得精算你每天攝取的營養總量,試著降低熱量攝取。

©ShutterStock

錯誤三:要減少熱量攝取,那就跳過早餐不吃吧...?

聽起來很合理的想法,其實只會造成反效果喔。已經有無數研究結果顯示,吃早餐與降低熱量攝取有正向關係。為什麼?因為不吃早餐,會讓你中午更餓,就不知不覺吃了更多東西,而一整天增加攝取的熱量,比早餐的總熱量還多。此外,身體還會缺少能量,會讓你做事無精打采,降低效率。

更慘的是,如果在無精打采的狀況下進行運動鍛鍊,肌肉無法獲得能量,只會讓身體更累,導致想攝取更多熱量來修補,最後結果就是變得更胖。老話一句,「少攝取、多消耗」,攝取的要比你消耗的熱量更少,或增加身體活動,燃燒更多卡路里。運動,才是保持肌肉量又能減重的不二法門。

©ShutterStock

錯誤四:滴油不沾!這樣身體就不會「肥滋滋」了吧...?

「既然要減肥,水煮去油應該就萬無一失了吧!」這句話只答對了一半。關於油脂,你不能不知道他們還是有好壞之分的。反式脂肪與飽和脂肪就是「壞的油脂」,他們會增加心血管疾病的風險,讓你的健康受到威脅;不飽和脂肪則是「好的油脂」,他們不但能幫助你攝取脂溶性的營養素,更能避免你罹患心血管疾病。而且,身體也需要適量的脂肪來製造維持正常運作所需的賀爾蒙激素。

適度的油脂攝取仍然是關鍵。別忘了,一克碳水化合物會產生四卡熱量,但是一克油脂會產生九卡熱量!我們需要健康且適量油脂來維持身體正常運作,滴油不沾並不是良好的健康減重策略喔。

©ShutterStock

錯誤五:改喝代糖飲料,應該可以健康又怡人了吧...?

你一定在貨架上看過許多飲料標榜「零負擔」、「輕」、「纖」... 這些產品往往是「想要美味又想減肥」客群眼中的最佳選擇。這些飲料裡面經常含有取代一般糖份的「代糖」成分,但這些人工製造的甜味劑,會讓我們對「甜味」產生更大的渴求,並對這種特殊的甜味產生依賴,甚至上癮。

除了代糖可能產生的消化道問題外,美國最新的營養學期刊發現幾個驚人的事實,讓人不得不慎重考慮下次別再買代糖飲料了:代糖飲料比一般含糖飲料有更高罹患糖尿病的風險,而且代糖飲料比一般含糖飲料更容易成癮。所以,小心「零負擔」背後的代價,可能讓你身上的負擔越來越重啊。

©heavyartillery.com