運動星球

向同志驕傲月致敬 NIKE 推出 2017 BETRUE 系列

2017-05-31

Nike宣佈推出今年的BETRUE系列,系列中包含運動場上與場下的服飾與鞋款,藉此表達對於LGBTQ ( Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender, Queer )的支持,Nike堅信所有運動員對運動的熱情和追求,今年二月Nike公司發起的EQUALITY(平等)活動也傳遞了此訊息。

NIKE 2017 BETRUE 系列

BETRUE系列始於2012年一場由充滿熱忱的Nike員工所發起的活動。他們在Pride month(六月)期間透過NIKEiD設計了一些產品,並透過這個方式串聯LGBTQ。藉由為每位運動員帶來創新與力求提供所有人平等參與運動機會的共同使命。他們制定了一個計畫,將BETRUE系列帶給更多人。

對我們來說,關鍵在於推出讓人們可以團結在一起的產品,表達他們對於LGBTQ運動員的支持。” NikeLGBT網路負責人Robert Gorman說道 “在健身房或者跑步時把你的彩虹標誌穿在身上, ‘勇敢站出來’會讓你覺得自己屬於一個更大的群體,或是表達對這個群體的支持。一直以來,彩虹的標誌都透過不同設計嵌入BETRUE產品中,未來也會如此。”

2017年的BETRUE系列將彩虹、粉色以及三角形等Pride month的顯著標誌與Nike創新科技結合起來,鞋墊上則印有RUN FIERCE這樣激勵人心的話語。

2017年BETRUE系列的創新包括一系列“首次創舉”:第一次採用八種配色、高解析彩虹Swoosh標誌設計(Flyknit Racer)、第一款彩虹VaporMax Air氣墊(Nike Air VaporMax)。鞋款上印著“BEEN TRUE”的象徵標誌,凸顯了Nike對於平等和表達的長期承諾。這也將是BETRUE系列第一次在全球主要城市發售。

在美國,從2012年開始Nike已經向LGBTQ提供了約250萬美元的資金和物質支持。

NikeLab Air VaporMax Flyknit BETRUE

NikeLab Air VaporMax Flyknit BETURE擁有有史以來第一個彩虹色VaporMax Air氣墊,氣墊保留了1978年原始版驕傲旗的八種顏色,鞋面則採用深紫羅蘭配色。每一個VaporMax Air氣墊都在奧勒岡的Nike Air創新生產中心製作完成。這也是有史以來第一次Nike設計師和生產商共聚奧勒岡,透過全新製程,使用兩種以上顏色為氣墊染色。

Nike Flyknit Racer BETRUE

透過真空印刷技術來實現強烈明亮度和流暢的高解析漸變色彩效果,Nike設計師在黑白配色Flyknit Racer BETURE的側面創造出了有史以來第一個擁有八種配色的彩虹Swoosh標誌。這一彩虹漸變色標誌代表著原始版彩虹旗的八種顏色。鞋子內側的Swoosh標誌則採用在LGBTQ中廣泛被使用的粉色。(本款鞋將不會與其他兩款同步於6/15上市販售)

Nike Air Zoom Pegasus 34 BETRUE

The Nike Air Pegasus 34 BETRUE從獨角獸身上汲取靈感,採用鉑金色鞋面設計和粉色Flywire科技,中底和外底採用多色設計,並帶有珍珠般的反光元素,包括一個帶有光暈的白色Swoosh標誌。鞋子的護條採用反光獨角裝飾設計,鞋領襯裡則像一道螢光彩虹,跨越兩隻鞋子。

Nike Sportswear BETRUE T-shirt

Nike Sportswear BETRUE T-shirt為白底設計,印有以彩虹旗為靈感的彩虹Swoosh標誌。

資訊、圖片提供:NIKE

鐵人三項運動員的專屬訓練課表

2017-06-14

運動可以大致定義為任何一種為了改善健康的體能活動,訓練則被定義為一種有組織性的鍛鍊,以成功完成某個活動為目標。如果要能充分利用你的時間與體力達成運動表現目標,就必須有目標性和組織性的訓練計畫,完成各種短程與長程目標。

鐵人三項的運動員課表 ©220triathlon.com

週期訓練

週期訓練的定義是在特定週期內,進行各種訓練量與強度變化的訓練方式,目標是為了讓身體達到顛峰狀態,完成比賽目標。週期訓練可以分為線性週期與非線性週期。在線性週期中,運動員會在4到6週的小週期間只專注於一種能量系統或訓練重心,在每個週期中都從低強度到高強度進行漸進式訓練。在非線性週期中,運動員會在訓練週期中同時使用各種能量系統和強度來進行訓練。這兩種方式都各有其死忠支持者與批評者,不過今日多數教練都比較傾向使用非線性週期訓練,因為它可以在不同運動強度中達到訓練效果,同時可以避免線性週期中常見的過度訓練和運動傷害。

訓練負荷

對耐力運動員來說,訓練負荷是以運動頻率、持續時間、運動強度等方向來計算。運動頻率指的是在每週、每月或每年的循環中,完成某特定運動的次數。持續時間指的是一節訓練的時間長度。運動強度指的是運動時力竭的程度。這些參數會在訓練計畫中被調控,以達成促使運動表現進步的理想目標。

恢復與適應

和總訓練負荷一樣重要的觀念是恢復與適應。簡單說就是身體在恢復時期可以調整成適應訓練壓力、變得更強壯,可以在未來應付相似訓練強度的過程。當你在設計和執行訓練計畫時,必須考慮訓練適應週期。不注重恢復與適應的話常會造成運動傷害與過度訓練。

有氧代謝

在以耐力為基礎的運動比賽中,步調尤其重要。從5公里這種距離到超鐵的長距離主要都得以有氧代謝為根基。有氧代謝使用的是將碳水化合物和脂肪轉換成燃料、製造動能的有效能源生產路徑。科學家、教練和運動員都發現,低強度和中強度運動在提升心肺血管功能和肌肉系統方面,最能增強長距離賽的耐力。

無氧代謝

基本上無氧代謝就是在無氧的情況下進行代謝作用,這是一種在產生動能上比較缺乏效率的能源路徑。當運動強度增強時,身體會有微妙但顯著的轉換,開始使用碳水化合物作為主要的燃料來源。這個轉換會使工作中肌肉的產生灼熱感和加快呼吸頻率。在這種強度或更高強度下的運動無法持久,但運動員和教練都了解透過適當訓練讓無氧閾值(anaerobic threshold)提升時,運動員就能在許多高強度運動中增加速度。

功能力量開發

功能力量的開發在健身界很受歡迎,它的重點在於提升神經和肌肉系統功能的協調性。功能訓練使用的是每天日常生活中會用到的動作,像是站、扭、屈、舉、跳、走、跑等,和只鍛鍊單一關節的訓練不同。比方「弓步前進」和「大腿伸展」這兩種動作,「大腿伸展」只專注鍛鍊大腿股四頭肌,讓此處肌肉更加發達。但「弓步前進」則是針對所有和站立、走動、跑步整體流暢度相關的肌肉都加以鍛鍊。均衡的阻力訓練計畫通常都會將這兩種動作納入例行訓練中。

間歇訓練

間歇訓練是一種高強度的爆發性訓練,並在訓練中重複安插各種休息時段,這在志在得勝的運動員間很受歡迎,因為它能改善心肺功能並提升肌力與耐力。間歇訓練一般都是以使用無氧能量系統為主,改善運動員維持高強度輸出和可以高速運動更久時間的能力。對於自行車選手的間歇訓練可以舉例如下:

暖身5到10分鐘。

以乳酸閾值心率的強度騎5次,每次衝刺2分鐘,中間休息1分鐘。

緩和5到10分鐘。

乳酸閾值指的一種代謝狀況,當運動員在進行高強度運動時,血液中乳酸開始堆積的臨界點就稱為乳酸閾值。乳酸在做像是低強度的有氧運動時會比較有效率地被代謝掉。

長程穩定速度訓練

和間歇訓練恰恰相反,長程穩定速度訓練(亦常被稱為長程低速訓練)於1970年代在馬拉松選手之間風靡一時。這種訓練是在一週間數天每天跑1小時或更長時間,步調要比跑馬拉松慢上1到3分鐘,用可以和人對話的速度去跑,之間至少要挑一天進行約2小時的長跑,這個訓練的目的是可以增強心肺功能和肌肉耐力。長程穩定速度訓練今日仍是許多頂尖耐力運動員的主要訓練方式,尤其在結合適當的間歇訓練後,可以在耐力運動上有絕佳表現。

開發訓練計畫

要開發出最理想的訓練計畫必須有很多科學資料支持。隨著多元運動參與受到大眾歡迎的程度提高,各種關於最佳練習與訓練法的研究資料也以驚人速度成長。雖然有效訓練的科學基礎非常重要,但擬定訓練計畫的技巧也很重要。

三鐵指導這一塊領域在最近十年來有爆炸性成長。現在有各式各樣的三鐵指導資格證明可以取得,許多大大小小的訓練公司也都如雨後春筍般冒出,以滿足這個日趨成長的運動領域需求。開發多元運動計畫是一大挑戰,因為運動員都想有效地同時訓練好三種運動,他們發現學識淵博的教練可以為他們縮短學習曲線,省下時間和麻煩。雖然運動指導的確必須了解訓練的科學理論,但訓練的技巧也是不可忽略的。畢竟人類的運動表現並不是1+1=2那麼簡單,否則每個人都應該以類似的程度變快變強才對。事實是每個運動員都是獨一無二的個體,一名好的教練要能找到訓練之間的平衡,並在幫助運動員達成目標的同時也能保持健康並避免受傷。因此訓練的技巧很重要。

在許多方面來說,三鐵教練就像一名主廚。每位主廚都能拿到共同的食材,然而如何調味、製作和呈現食材、創造出餐點才是重點。不過我們得面對一項事實,有些餐點很美味,有些則否。同樣道理也適用於三鐵指導,教練如何針對個人優勢與弱點進行訓練,並制定達成目標的訓練計畫才是重點。

我們開始討論訓練計畫時得先來檢視所有三鐵教練手邊的資料。良好的規畫和策略性監督對一個訓練計畫來說是很重要的。說到制定訓練計畫,第一步就是要決定該季的最終目標,我們將其稱為A賽事。接著你要決定其他次要的賽事,這些賽事是作為增加比賽經驗和累積比賽次數所用。許多菁英運動員會把參加這些B或C等級的賽事作為一種強力的訓練,讓自己在身體上和心理上都先做好應付最終目標的準備。

一旦決定好比賽日程也下定決心要參賽後,就應該開始擬定訓練計畫。從A賽事參加日開始回頭規畫並善用週期訓練原則。你的訓練計畫應該要由不同運動強度、時間長度和訓練頻率等要素組成。綜合各項要素所安排的訓練計畫才能發揮訓練成效。在非線性的週期計畫中,先專心做某種能量系統訓練4到6週,但同時加入可以增強其他能量系統的訓練強度,因為任何能量系統都不可能排除其他能量系統

獨自存在。比方在以有氧為基礎的訓練階段中也會納入一些短程、高強度的訓練來鍛鍊無氧能源系統。這會讓你在日後比較容易轉換成以高強度為主的訓練,也會降低過度訓練和受傷的風險。

除了增加心肺功能和針對某項運動的訓練之外,多數教練和運動員現在也同意增加關於肌力和柔軟度的訓練對於增進運動表現和維持長期的健康與活力是很重要的。這些額外的阻力訓練必須全年無休,各位可以使用書中精選的各種鍛鍊方式進行,這些鍛鍊可以補足運動員所需的每季訓練。比方當運動員在比賽季時,肌力訓練課程的重心多半是在維持體力與預防受傷。而在賽季前的肌力訓練則是把重心放在增強肌力和打下生物力學上的強健基礎。

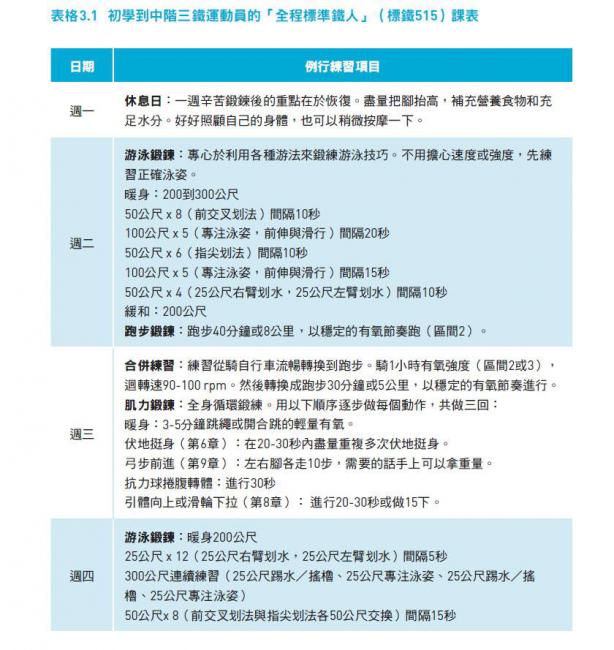

表格3.1是一個賽季前訓練計畫範本,可以作為有一到三年經驗的初學者或中階三鐵運動員準備參加「全程標準鐵人」(標鐵515)的課表範例。訓練重點是以有氧為基礎,再加上基本的肌力鍛鍊,並在每週全心投入訓練10到12小時。

在這個範例中,你會發現每種運動項目每週都至少會訓練三次,再加上三節的肌力訓練。運動員應該在肌力訓練前先做針對運動本身的訓練,以確保正確的運動姿勢並發展紮實的運動技巧。因為阻力訓練而疲累的肌肉可能會在游泳、騎車和跑步時養成不正確的姿勢,進而妨礙效率和浪費力氣。

在有這麼多肌力訓練可以選擇之際,當務之急就是專注於某個計畫以持續改善運動表現。選擇專業教練或是有證照的個人訓練師來協助你。

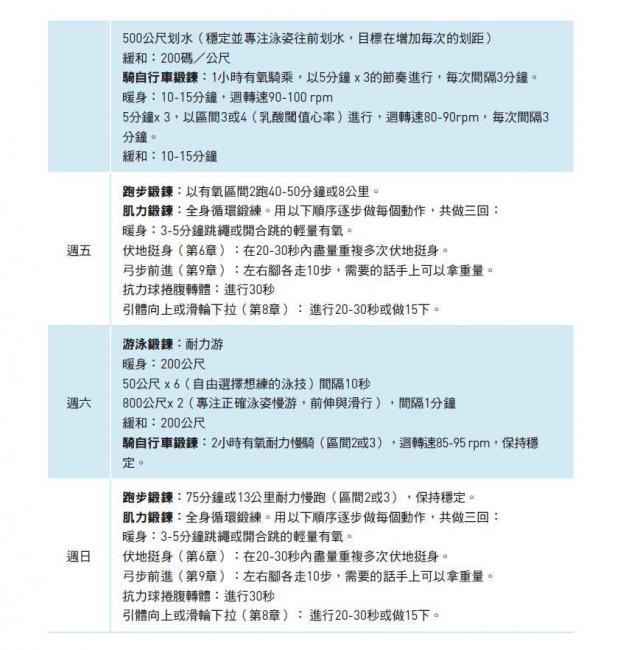

書籍資訊

◎圖文摘自楓樹林出版, 馬克.柯里昂, 特洛伊.傑考森 著作《三鐵鍛鍊解剖書》一書。本書所談各種增進肌力、動力、體能和技巧的訓練,跟籃球、舉重、健力、網球、瑜珈選手的訓練並不相同。訴求是提升三鐵表現,是為了特定競技目標進行鍛鍊,利用全身、局部性等訓練來提升身體素質,達到增進體能及表現的目標。是所有珍視三鐵技術及其運動精神者──包括運動員、教練、訓練員及參賽者不可錯過的最佳讀物,看完後你會發現,任何運動的晉級奧義,都蘊藏在對人體運動的認識之中。

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自楓樹林出版, 馬克.柯里昂, 特洛伊.傑考森 著作《三鐵鍛鍊解剖書》一書。本書所談各種增進肌力、動力、體能和技巧的訓練,跟籃球、舉重、健力、網球、瑜珈選手的訓練並不相同。訴求是提升三鐵表現,是為了特定競技目標進行鍛鍊,利用全身、局部性等訓練來提升身體素質,達到增進體能及表現的目標。是所有珍視三鐵技術及其運動精神者──包括運動員、教練、訓練員及參賽者不可錯過的最佳讀物,看完後你會發現,任何運動的晉級奧義,都蘊藏在對人體運動的認識之中。

書籍資訊 請點此

責任編輯/瀅瀅

運動星球

一位8歲腦麻小鐵人完賽的時刻,讓眾人都熱淚盈眶!

2016-05-25

一位8歲英國男孩在2015年7月26日挑戰並完成了一場艱苦的鐵人三項比賽,但,他並不是一般的男孩,他患有腦性麻痺。

快樂地衝向終點的貝利,右邊陪伴的是他的父親強納森。 圖片翻攝Youtube

當貝利·馬修(Bailey Matthews)抵達終點時,數百人聚集在終點線爭睹這位勇敢的年輕人在英國北約克郡的霍華德城堡鐵人三項比賽,完成了100米游泳、4公里自行車騎行和1.3公里跑步。

貝利在眾人的熱烈歡呼鼓掌之中衝向終點。 ©Profimedia.cz

這是個令人動容的時刻。貝利在群眾嘶吼之下接近終點線,在最後20公尺,他拋下了他的輔助行走架,顫顫危危地走向完賽門。儘管過程中絆倒了兩次,貝利還是選擇自己完成這個驚人的壯舉。當他跌倒之後隨即奮力撐起來繼續前行的那一瞬間,觀者的眼淚也隨之奪眶而出。

衝向終點的貝利。 ©Profimedia.cz

貝利一再跌倒又爬起。 圖片翻攝Youtube

他的父母說,他們對於留到最後來看貝利完成了全英國最困難的鐵人三項賽事之一的群眾,他們的熱情與加油支持而深深感動與感激。

他的媽媽茱莉·哈德卡梭說:「他一直在努力做好一些其他正常兒童的父母想當然爾的事情,比如換衣服。日常瑣事對於他來說比一般小孩更困難許多,但他從來沒讓這些困擾自己。」

游泳中的貝利與父親。 圖片翻攝Youtube

「貝利一直很堅決。如果他想要做到的事,他一定會找到方法來解決,即使它不是尋常的方式。你可以看到當他過來跟每個人打招呼時,他的小臉上面的光采,這就是他的風格,他要告訴大家他能做什麼。而且,正是因為群眾的熱情反應,促使他更堅決要完成這場賽事,他不認為自己跟其他任何人有什麼不同。」

「一些對我們來說是再正常不過的事情,往往對於他其實很難。我們知道他之於他的身體條件可以完成這麼多事是多麼驚人,但,我們從大家得到的反應更令我們訝異。他總是在激勵著我們。」

騎車中的貝利與父親。 圖片翻攝Youtube

貝利和媽媽與9歲哥哥芬利住在諾丁漢的沃克索普,他比預產期早9週出生,但,直到他18個月大才被確診為腦性麻痺。

他對於鐵人三項的極大興趣是來自於他的父親強納森·馬修,在每週推他去公園跑五公里的時候而起,後來強納森讓貝利用輔助行走架自己跑。

於是,這位年輕人告訴他的父親,他想參加鐵人三項運動,接著他開始使用裝有特殊穩定架的自行車進行訓練,並在湖中游泳。

茱莉說:「我們一直努力來確保讓他做到自己想要做的。如果他下定決心,那麼我們知道他一定會去完成,我從來不會在意別人的反應。」

強納森說:「大部分他所做的是他自己計劃推動的,他會自己設定目標,比如游泳,他就會自己設定說我今天要游幾公尺。」

「他一直都非常渴望走出去做一些事情。我們會盡我們所能,幫他完成他想做的事。」

完成游泳項目的貝利與父親。 ©Peachsnaps Ltd/The Sun

「大家對於貝利玩三鐵的反應真的是相當熱烈,出乎我們預料之外。一位女士問我們,他這樣做是因為有人贊助還是怎樣呢?但他只因為這是一件他想做的事他就去做,如此而已。」

「霍華德城堡鐵人三項是一個非常困難、非常操的比賽,他在沒有任何協助之下幾乎是不可能完成的,因為路線非常顛簸不平,對於一個即使是身強力壯的孩子來說也是非常不容易。由於他的輔助行走架的大小和重量,對他來說有時徒手行走反而來得容易,而不是拖著它東卡西撞的。」

「觀眾的反應實在是太熱烈了。他是最後完賽的,但是大家都沒有離開,而是等候他的到來,這真的非常令我們感動。」

完賽後的貝利與父親相擁而泣。 ©Rossparry/Castle Triathlon

完賽後的貝利與母親。 ©Rossparry/Castle Triathlon

完賽後的貝利與父親。 ©WOW Magazine

貝利在去年9月還獲得大不列顛驕傲獎 (Daily Mirror Pride of Britain Award)的肯定。

©mirror.co.uk