我打約翰繆爾小徑走過

2017-06-22

PCT是「Pacific Crest Trail」的簡稱,中文叫「太平洋屋脊步道」,一條全長四二八六公里,起點在加州與墨西哥的邊境,終點在加拿大。得從春天走到秋天,跨過加州、奧瑞岡州和華盛頓州,穿越沙漠、森林、雪地,行經瀑布、峽谷、湖泊,耗時近六個月時間才能走完的一條長程健行步道。

所以,一定會被問到的問題是:為什麼會這麼毅然辭掉穩定的工作,挑戰這樣一條又臭又長,需要花上半年時間準備,然後再用另外半年光陰才能走完的步道?

這問題在腦子裡縈繞好多回,一直沒有可以說服自己的滿意答案。當然不是「因為它在那裡」,也不是「想要找回自己」,或許有更複雜、更難以解釋的理由。但其實說穿了,我可能只是感到好奇而已。

本文是耗時半年走完的旅程,其中的一個部分。

1 約翰繆爾小徑 — 湖泊

「你要讓陽光灑在心上而非身上,溪流穿軀而過,而非從旁流過。」—— 約翰·繆爾

「你要讓陽光灑在心上而非身上,溪流穿軀而過,而非從旁流過。」—— 約翰·繆爾

從猛瑪斯湖城返回步道的第三天半夜,又或者是清晨時分,糊裡糊塗地其實也搞不清楚了,總之天空難得下起一陣大雨,若沒有記錯的話,這是自四月出發以來的第三場超過一小時的雨。我們在海拔三一五三公尺的維吉妮亞湖(Virginia Lake)畔紮營,滴答滴答的雨聲正好讓人有繼續賴床的理由。

早上八點,雨聲漸歇,我打開帳篷的門往外看,密佈的烏雲之間出現了一點藍天,陽光慢慢透過那道缺口照到湖面,天氣逐漸放晴,維吉妮亞湖又恢復成昨天初來乍到時那令人驚豔的景色。

前一天傍晚的夕陽將天上厚厚的雲層染上一層豔紅,湖面映照出雲朵的色彩,霎時間,天地都沐浴在介於紫色、粉色和紅色的霞光裡。湖的北岸有一座聳立的山峰,與湖面至少有四百公尺的落差,光禿禿的山壁是一大片碎石坡,那兒也上演了一場絢麗奪目的燈光秀,顏色從金色漸漸轉為暗紅色,終至融入在夜色之中。

我翻遍地圖也查不到它的名字,可它卻是如此秀麗、莊嚴,兀自精彩。我不禁思考,如果山沒有名字、沒有編號、沒有標高,大家還會介意摘下幾個山頭或是爬得有多高呢?究竟登山是為了滿足搜集的欲望,還是單純想要接觸大自然?同樣的,如果太平洋屋脊步道不叫太平洋屋脊步道,如果它的距離不是四二八六公里,把它「走完」的意義又是什麼呢?維吉妮亞湖是什麼時候被命名的呢?當年約翰繆爾走到這裡的時候,他是脫口說出「好美的湖」還是「好美的維吉妮亞湖」?一連串的問題在腦子裡爆炸讓我失眠一整夜,直到早上這場雨降下,思緒才漸漸恢復空白。

天氣開始放晴,走出帳篷在草地上吃早餐,陽光將帳篷曬乾後隨即開始一天的行程。

平靜的湖水像一面有魔力的鏡子,倒影裡我的容貌模糊,內心卻清晰無比。《阿拉斯加之死》(Into The Wild)的作者強·克拉庫爾在書裡寫道:「在曠野中待得長久,無可避免地會使人對外在或內心的世界更加注意;住在曠野,但對大地和它所容納的一切,沒有微妙的了解或強烈的情感依附,是不可能的。」走到後來,外在的風景已是其次,更多時刻我能感受到的是內心的不安與紛亂終於回歸平靜,驅使我們前進的動力是一種自覺,一種「我正存在」的自我感知。那就是「活著」,只要感受到自己活著,那就是一種無上的喜悅,山的名字、顏色、高度、距離都不重要了。約翰繆爾認為大部份的人只是「走進」大自然,而不是真的「融入」大自然。他說:「你要讓陽光灑在心上而非身上,溪流穿軀而過,而非從旁流過。」

下午越過銀色隘口(Silver Pass)後是一長段下坡,九公里下降九百公尺的落差到水勢奔騰的北河溪(North Fork Creek)旁的營地過夜。未來幾天將重複這個繁複的過程,上切、下切、上切、下切,像藏人進行轉山的儀式,每通過一道隘口,心裡的雜念就消除一點,宏偉的杉木是殿堂的石柱,而整座內華達山脈就是我的神廟。約翰·繆爾說:「山脈是一切的源頭,是個起點,連接凡間。」

-----

有了攀過兩道隘口的經驗後,我察覺到,原來隘口兩側山坳的湖泊都是溪流的源頭,沿著溪流上切下切的林道景色和其它地方差異不大,走起來甚至有點枯燥,但是只要一接近隘口,就像進入一座色彩繽紛的樂園,最美的風景都在這裡,我像坐在旋轉木馬上面的孩子一樣,流連在水光山色之間。第三道賽爾登隘口(Selden Pass)北側的瑪麗湖(Marie Lake)就是這樣一個美得讓人窒息的存在。

將帳篷搭在湖邊隱秘的角落,我褪下身上的衣服走進冰冷的湖裡,在台灣登山時根本無法想像,竟然能夠和海拔超過三千公尺的高山湖泊這麼親近。以嘉明湖這類封閉式的水系為例,別說是下水了,連要取一滴水來用都得擔心喝了會不會生病。反觀太平洋屋脊步道沿線的湖泊幾乎都有穩定的出水口和進水口,來源以積雪融化的雪水為主,水質乾淨、清澈,而且水域生態豐富,美國林務局甚至鼓勵登山客進來釣魚,否則湖裡的蝌蚪會被小魚吃盡而影響生態平衡。

每次經過那些下午一兩點老早就把帳篷搭好,拿著釣竿在湖邊輕鬆垂釣的登山客,心裡總是覺得非常羨慕又嫉妒,在樹蔭下悠閒地生火,然後吃一口鮮甜的鹽味烤魚,那真的是死而無憾了。可惜我們沒有這種「美國時間」(即使人就身在美國),而且也沒有申請釣魚的許可証,所以只能繼續吃泡麵果腹。

-----

隔天早上起床,發現帳篷外結了一層白霜,怪不得晚上睡到一半冷得一直發抖。像我們這樣進入深山好幾天跟外界失去聯繫,只能透過身體的反應和雙眼的觀察來判斷氣候的變化,某方面來說也是一種回歸。看似進化的人類,其實在求生的能力上是退化的,但是在大自然裡待得越久,那種本能就會會慢慢恢復,感官知覺也會變得更加敏銳。

走過賽爾登隘口一連又經過幾個美麗的湖泊,但是我們無心留戀,今天最重要的行程就是走到繆爾小徑牧場(Muir Trail Ranch)。從隘口下來沿著步道的之字路徑下山,再從岔路上走另一條支線往河谷的方向前進,大約三公里之後就能走到這座與世隔絕的牧場。加州第二長河聖華金河(San Joaquin River)在此山谷流速減慢,沖積出一片面積不小的草原,繆爾小徑牧場已在這邊經營超過五十年,是自然保護區裡難得僅存的私有土地。

在補給相當困難的這段步道上,牧場主人在健行季節為大量人潮提供住宿、供餐和代收包裹的服務,只是由於交通相當不便,所有物資都要以馬匹從鎮上的郵局馱運進山裡,所以代價非常昂貴,一個包裹就要收取七十塊美金的管理費。對太平洋屋脊步道的徒步者來說,七十塊美金實在難以負擔,所以我們打從一開始就不打算寄包裹到這邊;但對約翰繆爾小徑的登山客而言,這筆錢相對來說是划算的,他們願意付出大把金錢在為期二至三週的健行行程中,把物資裝進一桶又一桶的塑膠熊罐運到牧場裡,但到了這邊總是會發現罐子裡裝進太多東西,只好再把它們捐出來放到牧場提供的徒步者箱。我們這些髒兮兮的全程徒步者就像禿鷹一樣在旁虎視眈眈,只要一有新的食物被丟進箱子裡,馬上就蜂擁而上把一袋又一袋的食物裝進自己的背包裡。這也是為什麼我們沒有寄包裹過來,卻從一早就急著要趕過來的原因。

呆呆手腳很快,在其他徒步廢渣靠近之前搶到很多山屋牌乾燥食物,加上零星搜刮的花生醬、榛果巧克力醬、三大袋堅果、五包袋裝鮪魚肉,以及數不清的自製乾燥料理包、零食巧克力糖果、營養棒和茶包、飲料粉包,算一算恰好補足未來八天的食物!這至少為我們省下一百塊美金的伙食費,而且也不會造成資源浪費,算是皆大歡喜。

有一對父母親帶著兩個小兒子來小徑健行,媽媽一臉驚訝開玩笑說:「想不到一個小箱子,除了補給我們全家人之外,竟然也補給了你們!」我有點害羞,對她露出靦腆的微笑表示謝意。另一個年輕人打開包裹後,居然還抽出一支玻璃瓶裝的紅酒,他說他在每一個補給箱都放了紅酒。我覺得他簡直瘋了,也懶得問他如果酒喝完了瓶子會怎麼處理。說來奇怪,越短的行程,背包裡多餘的東西就越多,不管是在美國或台灣,大家幾乎都犯了一樣的毛病。

牧場裡的徒步者箱是塑膠水桶,目測約有十來個,依照種類分別裝有:電池、瓦斯罐、醫療用品、裝備、品牌食物和家庭自製食物等,連花生醬都有自己一個桶子,分類之細心令人咋舌。旁邊有八個垃圾專用的回收桶,我把累積五天的垃圾小心翼翼地分放在不同的桶子,然後把背包拿到旁邊的吊秤,一量之下發現竟然有五十磅(約二十三公斤),扣掉背包基重和熊罐,等於光食物的重量就有十五公斤了。呆呆的背包也裝進約十三公斤的食物,等於兩個人接下來八天的行程就有二十八公斤,平均一天三點五公斤的糧食要消耗。但是不管怎麼吃,腰帶還是越來越鬆,原本合身的褲子已經可以塞進兩個拳頭,身上的肋骨也清晰可見,此時應該是徒步者饑餓症最嚴重的階段,卻也是體能最好、最巔峰的狀態,上坡喘歸喘,腳步卻是輕盈如雲,走起路來毫不拖泥帶水。

-----

從牧場離開的隔天,沈重的背包依然壓得肩膀發疼,看來前一晚在牧場附近的樹林裡紮營,我跟呆呆儘量大吃特吃試圖減輕一點重量的策略並沒有生效。林相開始出現變化,步道兩旁的白樺木在一片松林裡讓人眼睛為之一亮,但仔細一看,很多淺色的樹皮上都刻滿了簽名,最久一個刻痕竟然來自二十年前。「樹多有枯枝,人多有白癡」,在這麼熱門的路線果然會看見礙眼的事情。這些日子以來,他們甘願自己的名字就這樣大剌剌地像個烙印劃在樹上,供給後人鄙視、唾棄,這真是令人費解。

跨越皮特溪(Piute Creek)的木橋之後進入國王峽谷國家公園(Kings Canyon National Park),沿著湍急的聖華金河南支流往上游的方向走,步道景觀丕變,足足與兩側的山壁有六百公尺的落差。辛苦爬上一個連續陡坡後,進入另一個上游流域,進化溪(Evolution Creek)水勢猛烈,在高低落差的地方形成好幾個大小不一的瀑布。雪季期間,這條溪流會淹至腰部以上的高度,但是季節已經來到八月的夏季,水位頂多達到膝蓋的位置,換上涼鞋過溪對我跟呆呆來說已是稀鬆平常,而且泡在冰涼的水裡也有助緩解腳底板發炎的疼痛,對於涉水不再覺得麻煩或辛苦。

晚上我們就在進化谷(Evolution Valley)裡的進化湖(Evolution Lake)旁過夜。狹長的湖岸有近三公里長,四周都是巍然聳立、形狀怪異的山峰,與平緩湖岸有極大的落差,山壁好像隨時會塌下來的感覺。如果把一隻畫筆交給三歲小孩請他畫一座山,這些山峰大概就是出自他的手筆。

夕陽漸漸從水平面落下,帳篷被鍍上一層金黃,挨著最後一點餘光,在晚餐過後我打開一包繆爾小徑牧場撿來的山屋牌法式香草布丁。按照包裝的說明,不用開火也不用烹調,竟然只要加水就可以變出布丁?半信半疑地把白色的粉末倒進鍋子裡,加入兩百毫升的水均勻攪拌,靜置十分鐘後撒上焦糖碎片,用湯匙舀一口放進嘴巴⋯⋯果真是法式布丁呀!那滋味驚奇又美妙,簡直就像烘焙坊買來的真品,這一包六塊美金的高級品確實值得這個身價,我和呆呆一人一口,洋溢在深山野嶺也能吃到布丁的奢華幸福裡,討論著下山後要多買一些這種袋裝甜點寄到之後的補給站。

隔天起床,氣溫相當寒冷,這就是在湖岸紮營的代價,風景雖美,但是濕氣重、溫度低,而且陽光遲遲沒有照進山谷裡,掛在帳篷外的毛巾結冰,硬邦邦地像一個小石塊。勉為其難將半乾半濕的帳篷收進背包,出發後沿著佈滿石塊彷彿沒有盡頭的之字坡一路向上。近四個小時候終於走到繆爾隘口(Muir Pass),在隘口頂有一棟石砌的緊急避難山屋叫繆爾小屋(Muir Hut),由西耶拉俱樂部建於一九三一年,想當然耳,就是為了紀念約翰·繆爾本人而設。

隘口兩旁有兩座景色優美的湖泊,分別以繆爾的兩個女兒命名,汪妲湖(Wanda Lake)蔚藍的湖面上有山峰的完美倒影,海倫湖(Helen Lake)則平靜、深邃,被灰色的岩山包圍。這樣的安排像極了爸爸伸出雙手守護兩個寶貝女兒,非常有意思,而且這天是八月八號父親節,剛好走到這邊感覺更有意義。

一路走來,我發現大多數的山峰、隘口都是男性的名字,而幾乎所有湖泊都以女性的名字稱呼。大概是一種刻板印象吧,男人必須堅毅得像山,女人則是柔情似水。但是我常常覺得呆呆比較像山,她的個性剛強,有一顆不肯認輸的頑固心腸,而我個性比較像水,情緒常常潰堤,跟陽剛的外表實在是不太相襯。在步道上我們倆有個默契,只要有一方失去理智陷入崩潰,另一個人一定要保持冷靜,而我,通常就是負責崩潰的那個人。

維吉妮亞湖(Virginia Lake) ©Wikimedia Commons

2 約翰繆爾小徑 — 隘口

「再會,神聖的小谷地、森林、花園、溪流、小鳥、松鼠、蜥蜴和其它數以千計的事物,再會了,再會。」—— 約翰·繆爾

「再會,神聖的小谷地、森林、花園、溪流、小鳥、松鼠、蜥蜴和其它數以千計的事物,再會了,再會。」—— 約翰·繆爾

「你覺得走到現在自己有什麼改變嗎?」才剛出發沒多久,呆呆突然問我這個問題。早上在松雞草原(Grouse Meadows)旁的營地被可怕的蚊子咬了好幾包,我一邊抓癢一邊思考,沒有在第一時間回答。

在台灣準備這趟旅行時,從美國的網路書店買了一本《尤吉的太平洋屋脊步道手冊》,據說在步道上幾乎是人手一本的聖經,我從沒有完整閱讀過任何一本原文書籍,但為了把事前功課做好還是硬著頭皮把它從頭到尾嗑完。

完成三次全程縱走太平洋屋脊步道的尤吉在第一篇寫道:「你會經歷一些風霜雨雪,但通常每一天的日子都是美好而燦爛的。你也會遇見這世界上最不可思議的人,而重點是,你會得到改變。」「你並不會察覺到這個改變,而且這個改變無法用言語形容,但它絕對存在。」

「它存在於你的內心。」將書本闔上,我不禁想像走到終點之後,在跨過那一道界線之後人生將會有什麼不同?

呆呆的問題又讓我想起尤吉意味深長的那句話,一直到向前走了一段距離,在一處空地的倒木坐下,把混亂的呼吸調整後,才把自己的感受好好地整理了一遍。老實說,其實沒有辦法明確說出有什麼改變,但跟一開始比起來,現在的我已經懂得享受這樣的生活,接受這樣的狀態,沒有猶豫或是懷疑,相信自己有足夠的信心可以解決任何問題。或許對我來說,有沒有得到改變已經不是此行的重點了,知道自己現在正在做什麼,而且能夠樂在其中那就夠了。

-----

然後我們繼續前進。這天的重頭戲是麥瑟隘口(Mather Pass),從營地開始得連續走十八公里的上坡到海拔三六八六公尺的隘口頂端,中間的高度落差有一千兩百公尺。隘口是不會移動的,億萬年前的造山運動就已將它推向天際並昂揚於群山萬豁之間,但此刻我卻覺得它以排山倒海之勢猛撲過來,像一座不可侵犯的高牆,也像一頭巨獸,我小心翼翼走在它佈滿岩塊的背脊,努力維持穩定的速度,不想驚動這頭沈睡的猛獸,但劇烈而急促的呼吸讓胸口好像隨時就要炸裂,喉嚨深處發出一聲絕望的哀嚎。呆呆速度比較慢,回頭看見她的身影小得跟螞蟻一樣,每隔一段時間就會出現在髮夾彎的地方,然後消失,然後再出現,照理說應該要停下來等她的,等她一起過來跟我並肩作戰,但是我沒有停下,最後兩公里,腦袋幾乎是處於空白的狀態,我的視線只集中在遠處的一個焦點,那裡就是隘口,越過它,痛苦就結束了。

等到終於攀上隘口的最高點,急促的呼吸才恢復平靜,而眼前的景色像一道煙火猛烈地在眼前噴發,在還沒有理解發生什麼事情的時候,一種前所未有的寧靜將我包圍,回過神時眼眶已佈滿了淚水。不知道過了多久,呆呆也走到身邊露出一臉滿足的笑容,我邀請她一起坐在石頭上,靜靜地看著太陽在我們背後將山的影子拉長,再拉長。

隘口南面的縱谷裡是一大片光禿禿的盆地,散落幾座大小、形狀不一的湖泊和池水,像珍珠一樣點綴其中,幾道細而蜿蜒的溪流錯落在山坡和谷地。突然一隻土狼出現,鬼鬼祟祟地在我眼前不遠處悄悄移動,牠以為沒人發現所以姿態輕鬆,靜靜盯著牠消失在一個丘嶺的盡頭,有幾秒鐘的時間,我以為發現了異星的生物,或者是聖修伯里筆下的小狐狸。當夕陽落下,水池的倒影由藍色轉為晚霞的紅色,我感覺到那些不知道名字的山林將我緊緊抱在懷裡。小狐狸遇見小王子的時候跟他說:「如果你馴服了我, 我們之間就會有某種關係, 我們就離不開彼此。 對我來說, 你就是獨一無二的, 對你來說, 我也將是世上僅有的。」那一刻,我覺得自己是那頭渴望友誼的狐狸,而麥瑟隘口馴服了我,從此每當我覺得孤獨或是難過的時候,閉上眼睛,就會看見高掛在麥瑟隘口天際的星空,它永遠都是蟄伏在我心裡獨一無二的朋友。

第十天早上,我從伍茲溪(Woods Creek)旁的營地醒來,肚子漲得有點不舒服,似乎是喝到有鞭毛蟲的溪水,症狀跟南加州迪普河溫泉一直放屁那次很像。

「我們明明都有把水過濾才喝呀!」呆呆說。她的肚子也有一樣的問題,咕嚕咕嚕地叫。

「會不會是前天在松雞草原過夜,結果放在帳篷外的濾水器結冰了?記得嗎?早上醒來帳篷外面還有結霜。」我努力回想各種狀況,歸納出最有可能讓濾水器壞掉的原因。水在零度以下會凝固結冰,這會直接導致濾水器裡微小的管路爆裂或撐大,濾芯會因此失去作用,所以只要結過冰的濾水器就形同報廢了。

「錯不了的,一定是那天。」呆呆恍然大悟地說。

「昨天白天都還沒事,所以一定是伍茲溪有問題。」我說。我把責任歸咎在伍茲溪身上。

「那怎麼辦?我們只有一支濾水器耶!」

「放心。」我翻了一下背包,拿出幾錠錫箔包裝的小藥丸。「我這次有帶碘片,加在水裡可以殺菌。」

「數量夠嗎?還有三天才下山。」呆呆問。

「絕對夠啦,我這邊有幾十顆,只有行動水需要加,煮泡麵的水會先煮沸,所以用不著。而且飲料粉還有很多,加在碘水裡面可以消除藥水的臭味。」我要呆呆別擔心,而且除了濾水器之外,後面要煩惱的問題還很多呢。

前一天花了半天時間走上屏秀隘口(Pinchot Pass)再花半天時間走下溪谷,雖然走的時候雙腳不會感到疼痛,背包的重量也越來越輕,但是連著幾天這樣上上下下,也著實累積了不少疲勞。上午爬坡時還算活蹦亂跳,走路時也可以說說笑笑像在郊外散步;但每次攀過隘口的下午,飢餓感交雜著疲倦,下坡對膝蓋的傷害與日俱增,呆呆得開始吃一些止痛藥減緩疼痛。我拿出地圖和行程表,稍微計算一下,如果後面兩天不多走一點路,恐怕無法在預定的時間內下山。能在約翰繆爾小徑多待幾天當然非常樂意,但如果食物不夠,以我們嚴重的徒步者饑餓症來看,恐怕連多待半天都支撐不了。

「明天開始我們早點起床吧?不然會走不完噢。」我身為一個賴床大王竟然有這種提議,根本是拿石頭砸自己的腳。

「我早起當然沒問題,有問題的是你吧?」呆呆很有自信能夠早起。

「不要看我沒有!你就不要明天拖拖拉拉,每次背包都不趕快收好。」我不甘示弱。說到打包收東西,已經能練就五分鐘內著裝完畢、背包上肩的本領。

「你也不要看我沒有!」激將法對她總是很有用。呆呆說:「總之今天先把格蘭隘口(Glen Pass)走完吧,這是倒數第二個了。」

正午走到瑞湖(Rae Lakes),一旁的魚鰭圓頂(Fin Dome)不管從哪個角度來看都很搶眼,像一個鯊魚鰭一樣聳立在瑞湖旁邊,高度跟台灣的奇萊主峰差不多,光禿禿的花崗岩壁吸引不少喜歡把自己懸掛在山壁上的瘋狂傢伙,跟優勝美地谷的半圓頂(Half Dome)和酋長岩(El Capitan)一樣都是著名的攀岩聖地。

瑞湖是一列湖群,主要分成南北兩座,我們在隔開兩座湖中間的狹窄通道休息,八月盛夏的陽光很強,用完午餐後我找了一塊樹蔭午睡,希望能養足精神迎戰待會兒的格蘭隘口,雖然它比屏秀隘口還要低一點,但是坡度落差很大,從瑞湖出發,約三公里的路程爬升四百多公尺後才會到達隘口頂點,我查看手機裡的高度剖面圖,格蘭隘口像刀鋒一樣銳利,看起來比麥瑟隘口還要難纏。

實際開始爬坡後,我才發現它豈止「看起來」比麥瑟隘口還要難纏,格蘭隘口根本就是個混球!或許從南面上去並不困難,但對我們這種從北坡上去的人來說可是一種痛苦的折磨。呆呆形容這是「溫柔而緩慢的凌遲」,由於這段上坡實在又臭又長又陡又難走,幾個迎面過來已經走完上坡的人都會對我露出「我知道,這很難,我懂,就快過去了」的表情。

「你先過沒關係。」一個年輕的男孩子主動停在我面前,示意要我先過。這跟台灣的登山文化一樣,下坡禮讓上坡。

「噢不,我沒關係⋯⋯」我止不住喘氣,用虛弱的聲音回他:「拜託你先過,我想要站著休息一下⋯⋯」

「哈哈!我懂你的感覺!加油,就快到了!」他說,然後用輕快的步伐快速下山。那感覺真的很討厭,尤其說什麼就快到了,這跟台灣人說再五分鐘就會到山頂的意思一樣,都是假的。

原本以為一個小時就能走到的隘口,最後花了兩個小時才走到,我坐在頂點足足喘了十幾分鐘才恢復冷靜。輪到我們下坡的時候,遠遠看到幾位頭髮都白了的阿姨們,一群人上氣不接下氣地往上緩緩移動。

「加油,再五分鐘就到了!」我試著鼓勵她們。

「騙~~人~~啦!」其中一個阿姨沒好氣地回我,而且還刻意把音調拉長,錯身時還翻了一個白眼給我。

-----

再兩天就能下山了,也只剩下最後一個森林人隘口(Forester Pass)要爬,而且我們實現昨天的承諾,天剛破曉就從睡袋裡爬出來,這應該非常值得開心,我卻在早餐後發現一個比濾水器壞掉還糟糕的狀況。

「糟糕。」我說。

「怎麼了?」呆呆焦急問道。

「食物好像不夠了⋯⋯」我清點了熊罐裡的食物,一次又一次,確認沒有任何遺漏的項目才跟呆呆報告這個壞消息。在繆爾小徑牧場拿的二十八公斤食物幾乎都被吃個精光,我摸摸肚皮,人贓俱獲,兇手就是我們自己。

「是因為饑餓症嗎?我還以為拿了那麼多食物一定夠吃的⋯⋯」呆呆洩氣地說。

這一段路消耗的卡路里實在太驚人了,為了怕糧食消耗得太快,幾乎每一餐的分量都得斤斤計較。呆呆每次都會把最後一口留給我,說她已經飽了;而我也會說拜託真的吃不下了「請妳吃完吧。」兩個人總要互相推讓一陣子,好像那一口泡麵很難吃一樣,但明明心裡想吃得要命,好幾次發現她都把鍋子遞給我了,眼睛還直盯著我把熱湯喝下,我甚至可以聽見她偷偷嚥下口水的聲音。但即便如此省吃儉用,我們兩個人還是常常在半夜餓醒。

「沒關係啦,死不了的!路上經過的人那麼多,一定可以要到多的食物。」走了這麼久,已經培養出一股怎麼樣都活得下去的自信。我把白色的泰維克地布攤開來,用黑色簽字筆寫上:「願意購買你不想背負的食物。」(當然是用英文寫)然後用彈性繩綁在背包後面。我知道依照美國人的個性絕對不會跟我收錢,所以這是相當於「乞討」的招數,心情相當緊張。

越接近結束加州的行程,我就越捨不得離開,其中一個主要原因就是——我還沒看到任何一隻黑熊,而呆呆卻在這天清晨看見此行的第五隻黑熊,這讓我非常不能平衡。呆呆說我總是太專注於腳步,一個人走在前面猛衝很容易就錯過,不像她常常邊走邊東張西望,看見熊的機會自然比較多。

這天出發後我刻意把腳步放輕放慢,期望能在黑熊最容易出沒的時間點看見牠,這跟剛開始在北加州「聞熊喪膽」的態度相比有一百八十度的轉變。約翰·繆爾在《夏日山間之歌》(My First Summer in the Sierra)書裡寫道:「內華達山脈的熊都很怕人,所以獵人很難在射程裡接近牠們,內華達山脈的鹿或其它動物還比較好接近,如果我渴望見到一群熊,那我得像印第安人般有無止盡的耐性,而且拋開手邊所有事務。」可惜我沒有印第安人的耐性,也沒有時間在森林裡守株待兔,眼前最要緊的任務還是趕快找到食物,否則我們就會變成黑熊的食物。

有兩個登山客從步道另一頭走來,我刻意停下來假裝拍照,背對步道的方向,希望他們眼尖發現我背上的白色「海報」後能主動靠近並和我交換食物。我眼睛盯著鏡頭,但是把注意力都集中在耳朵上,從腳步聲聽得出來已非常接近,甚至能夠聽到兩人的竊竊私語,但是他們沒有停下,沒有,可惡。於是我決定改變策略,主動出擊。

往前走了一段路,肚子餓得受不了,連走路的力氣都沒有。距離森林人隘口只剩下四公里,如果不吃點什麼絕對會昏死在路上吧?我看見三個年輕女孩子從山上走下來,於是快步走到她們身邊。

「請問隘口還有多遠?」我說。這真是明知故問。

「噢,不遠,大概再兩個小時就會走到吧。你看,在那個方向。」其中一個綁了兩條辮子,笑容陽光開朗的女孩子熱心回答我的問題,並用手指了下隘口的位置。我定睛一看,覺得那地方離我好遠好遠,大概有一萬個排骨便當的距離。

「感謝你。你們也在走太平洋屋脊步道嗎?」又一個明知故問,從他們身上的穿著很容易可以判斷是短程健行的登山客而已,但是為了不讓話題中斷,只好硬扯一些事情來聊。

「沒有啦,我們只是來走惠特尼山,今天就要下山回家了。」辮子女說。

我持續站在原地,臉上帶著尷尬的微笑不發一語。

「一切都好嗎?」

「呃⋯⋯」我緊張地說不出話來。

「需要任何幫忙嗎?」她見我有口難言,於是又補了一句。

「呃。是這樣的⋯⋯請問你們有多的食物嗎?」我抓到機會趕忙解釋我們的處境。

「請等我一下。」她一臉恍然大悟,一副這沒什麼大不了的樣子,然後立刻把背包放下,另外兩位夥伴也照做,三個人一起在各自的背包裡東翻西找。最後辮子女給了我們幾根營養棒,蛋白質含量很多看起來很難吃的那一種,但此刻只要能塞進嘴巴裡的都好,味道好壞已經不是重點了。我不斷向她們的熱情表示感謝,並對自己唐突的要求感到難為情。但是辮子女心地非常善良,主動靠過來和我們搭著肩膀,五個人彎腰圍成一圈,好像橄欖球隊在研擬戰術一樣,這時我發現她們三個人可能是高中的啦啦隊員。

「加油!加油!加油!」在一陣歡呼的口號後,我們又各自啟程往不同的方向前進。然後在確定他們三人消失於視線之外後,我跟呆呆馬上把剛剛要到的營養棒包裝全部拆開,狼吞虎嚥地塞進嘴巴裡。

「總算有力氣上山啦⋯⋯。」親身感受饑餓的痛苦後,我發誓以後一定會更珍惜資源。

-----

森林人隘口毫無意外地也非常難走,但是論痛苦的程度,我跟呆呆都覺得還是格蘭隘口勝出。或許是已經習慣這種要命的之字坡、髮夾彎和無限出現的假山頭,又或者是景色太美,我們用零碎而規律的步伐穩定前進,把其他也正在爬坡的人甩得老遠。

「等一下⋯⋯我覺得頭有點暈⋯⋯」呆呆要我停下來等她喘口氣。

「原來如此。你知道嗎?」看了一下手錶上顯示的高度,我說:「會頭暈是因為你現在正在海拔三九五二公尺的高度。」

「什麼?」呆呆一時沒有聽懂。

「你正在突破『玉山障礙』啦!」我向呆呆致意,恭喜她走到人生的新高點。

然後,很快的,在幾個彎道之後我們終於踏上海拔四〇〇九公尺的隘口頂點。

這個從出發前就讓人深陷恐懼的步道最高點,在積雪褪去後已不具任何威脅性。當時對內華達山脈未知的「恐懼」已煙消雲散,而「事實」是,它靜靜地伏臥在腳下,所有的不安和擔憂都隨著稀薄的空氣一起淡化。我不禁納悶,究竟是它其實也沒那麼可怕,或者說,我們變勇敢了?

後來在隘口頂休息的時候遇見一對來自以色列的情侶,在北加州曾經打過招呼,會特別有印象是因為我們都是振盪式徒步者,而且也都決定走到惠特尼山頂後就下山,結束步道的加州路段。

「你們沒有在繆爾小徑牧場拿免費的食物嗎?」薛德納悶地問我,在他知道我們糧食短缺的處境後。

「當然有啊,怎麼可能會放過,我們可是拿了八天食物呢!連鮪魚肉我都拿了五袋之多!」鮪魚肉在徒步者眼中是非常高級的蛋白質來源,對於能夠拿到五包我相當得意。

「那有什麼了不起,我可是狂拿了十四包耶!連薩拉米肉腸都有,你看⋯⋯」他拿出好幾包鮪魚、薩拉米跟起司,看得我既羨慕又嫉妒。

「這些食物你拿去吧!我們還夠吃,反正明天就要下山了。別客氣!」薛德說。他真是一個大好人。

毫不客氣收下他給的墨西哥捲餅、鮪魚和肉腸,我感動地說不出話來,這是出發以來拿過最珍貴的步道魔法了!幾個陸續經過的路人也紛紛收出援手,我跟一位老先生拿了兩包堅果和一包帶殼的葵花子,雖然拿到瓜子有點尷尬(畢竟這東西根本吃不飽),但仍十分感謝他的好意。我轉頭和呆呆說:「危機解除!」

走下隘口時心情輕鬆無比,經過八大隘口的嚴峻考驗後整個身體都變輕了,雖然惠特尼山頂比森林人隘口還要高上四百公尺,勢必要再重新適應一次更高的海拔,但那也意味著約翰繆爾小徑就要劃下句點,歷時近四個月的加州路段終於要進入尾聲。

傍晚我們在大角羊高原(Bighorn Plateau)紮營,這邊已進入紅杉國家公園(Sequoia National Park)的範圍,「Sequoia」也被翻譯成「世界爺」,不管是讀音或字面上的意義,都很貼近這些體積巨大的杉樹。

高原正中央有一座清淺的圓形水池,像一顆落在綠色高原上的藍色水滴。我無緣見到野生黑熊,更遑論能幸運看見已瀕臨絕種的西耶拉大角羊,但願未來這些可愛又美麗的生物能持續繁衍,而不是只剩下紀念牠們的地名。

-----

隔天應呆呆的要求睡到自然醒才從出發,這天的計劃很簡單,下午走到惠特尼山腳下的吉他湖(Guitar Lake)紮營,然後半夜出發,希望能在日出前抵達山頂的避難山屋,從美國的最高點欣賞第一道曙光。

這座最高峰的命名是為了紀念加州的地質學家約西亞·惠特尼(Josiah Whitney),他與約翰·繆爾生長於同個時代,惠特尼認為內華達山脈谷地的形成始因於災難性的地震,否定約翰·繆爾提出的冰川運動說,為了捍衛自己的理論,指責約翰只是個業餘的地質愛好者,甚至還批評他不學無術,成天只會在山裡遊蕩。惠特尼一定沒有想過自己的名字會成為約翰繆爾小徑的終點,而且緊鄰惠特尼峰旁邊還有一座繆爾山(Mt. Muir),簡直是冤家路窄。

登頂惠特尼山並非太平洋屋脊步道的正式路線,但幾乎每個全程徒步者都會特地繞過來走一回,無論如何都不想錯過登上最高峰的機會。絡繹不絕的人潮戴上頭燈後在黑夜裡形成一道長龍,很清楚就能從遠處看見光點停下來的地方就是峰頂。我打開地圖仔細算過,從吉他湖出發會經過十三個髮夾彎,再走過五個山壁間的缺口,結束七公里的路程並爬升九二一公尺後就能抵達山頂。這並不輕鬆,尤其是尾段的路況很糟,步道上佈滿尖銳的岩塊和落石,每一個步伐都要小心翼翼以免扭傷腳踝。

隨著高度不斷升高,超過森林人隘口的海拔後空氣越來越稀薄,冷風像一條鞭子不斷在身上抽打,我覺得有些頭暈,想起第一次登頂玉山的情景也是這樣,在黑暗中摸索前進的方向,緊張、興奮,但是這次的心情有點複雜,離開內華達山脈讓人有一種離家的錯覺。

當我站上海拔四四二一公尺的惠特尼峰頂,天空已經不再是漆黑一片,地平線上有一道濃烈的橘紅色,溫度很低,我跟呆呆冷得發抖,用瓦斯爐煮了一杯熱茶取暖。

突然,太陽出現了,一顆小小的光點慢慢放大然後像快轉一樣瞬間把整片大地照亮,刺眼的光芒像一道聚光燈打在我身上。當年約翰·繆爾要離開他摯愛的山谷,啟程前往最高的山脈時,他說:「再會,神聖的小谷地、森林、花園、溪流、小鳥、松鼠、蜥蜴和其它數以千計的事物,再會了,再會。」

我朝著日出的方向微微點頭,像在舞台謝幕一樣,感謝造物主的恩賜,感謝這一切如此美好的體驗。再會了,光之山嶺。

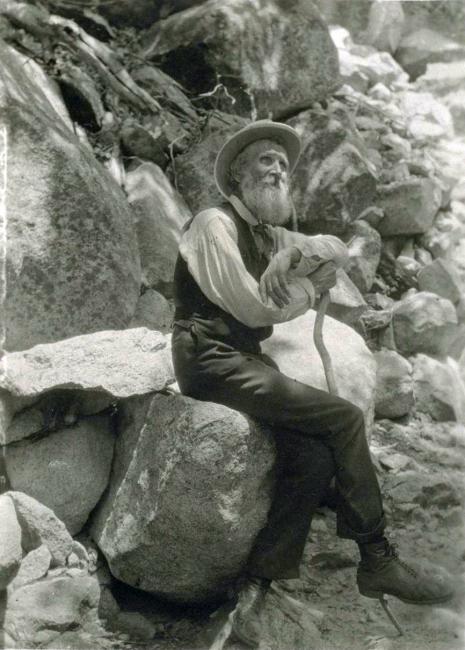

知識便利貼|約翰·繆爾

被譽為美國「國家公園之父」的約翰·繆爾(英文:John Muir,1838年4月21日-1914年12月24日)是美國早期環保運動的領袖。他寫的大自然探險,包括隨筆、專著,特別是關於加利福尼亞的內華達山脈的描述,被廣為流傳。繆爾幫助保護了優勝美地山谷等荒原,並創建了美國最重要的環保組織塞拉俱樂部。他的著作以及思想,很大程度上影響了現代環保運動的形成。(維基百科)

被譽為美國「國家公園之父」的約翰·繆爾(英文:John Muir,1838年4月21日-1914年12月24日)是美國早期環保運動的領袖。他寫的大自然探險,包括隨筆、專著,特別是關於加利福尼亞的內華達山脈的描述,被廣為流傳。繆爾幫助保護了優勝美地山谷等荒原,並創建了美國最重要的環保組織塞拉俱樂部。他的著作以及思想,很大程度上影響了現代環保運動的形成。(維基百科)

John Muir ©Wikipedia

知識便利貼|約翰繆爾小徑 John Muir Trail

約翰·繆爾步道(John Muir Trail)是一條在加州內華達山脈中的長途登山步道,途經優勝美地、國王峽谷和紅杉國家公園。北端在優勝美地山谷的快樂島(Happy Isles)(37.7317°N 119.5587°W ),南端則設在惠特尼山山頂(36.5785°N 118.292°W ),官方全長為210.4英里(338.6公里)、海拔高度約為47,000英尺(14,000米)。這條登山步道幾乎全程都位於高山和荒野地區。這條以自然主義者約翰·穆爾(John Muir)命名的小徑,步道中約160英里(260公里)被納入太平洋屋脊步道中。(整理自英文版維基百科)

約翰·繆爾步道(John Muir Trail)是一條在加州內華達山脈中的長途登山步道,途經優勝美地、國王峽谷和紅杉國家公園。北端在優勝美地山谷的快樂島(Happy Isles)(37.7317°N 119.5587°W ),南端則設在惠特尼山山頂(36.5785°N 118.292°W ),官方全長為210.4英里(338.6公里)、海拔高度約為47,000英尺(14,000米)。這條登山步道幾乎全程都位於高山和荒野地區。這條以自然主義者約翰·穆爾(John Muir)命名的小徑,步道中約160英里(260公里)被納入太平洋屋脊步道中。(整理自英文版維基百科)

©Kaitymh/Wikipedia

書籍資訊

◎圖文摘自時報文化出版,楊世泰、戴翊庭著作《步知道:PCT太平洋屋脊步道160天》一書。

每個人都有一條自己的步道

2個人,160天,4,286公里

踏上《那時候,我只剩下勇敢》暢銷作家雪兒・史翠德走過的太平洋屋脊步道

深入美國長程縱走文化的冒險之旅!

「在步道上走路的時候,每踏出一個步伐腦子就更清澈、透明一點。這就是一種「回歸」,回歸到原始的自己。」—楊世泰

It's not about the mile, it's about the smiles!

『 重 要 的 不 是 完 成 多 少 里 程 , 而 是 得 到 多 少 快 樂 。 』

PCT(Pacific Crest Trail)太平洋屋脊步道,所有登山健行者此生嚮往的長程步道。

PCT步道全長4,286公里,南端由加州接壤墨西哥的邊界開始,途經奧瑞岡州,一路連接到北方華盛頓州的加拿大邊境。

從春天走到秋天,穿越沙漠、雪地、高山、溪流……等 險峻美景,行經25個國家森林、7個國家公園以及43 個國家生態保護區。

「你會經歷一些風霜雨雪,但通常每一天的日子都是 美好而燦爛的。你也會遇見這世界上最不可思議的人,而重點是,你會得到改變。」

本書是繼感動人心的暢銷書籍與電影《那時候,我只剩下勇敢》之後,由台灣登山作家親筆寫下的珍貴PCT遊記!

書籍資訊 請點此

◎圖文摘自時報文化出版,楊世泰、戴翊庭著作《步知道:PCT太平洋屋脊步道160天》一書。

每個人都有一條自己的步道

2個人,160天,4,286公里

踏上《那時候,我只剩下勇敢》暢銷作家雪兒・史翠德走過的太平洋屋脊步道

深入美國長程縱走文化的冒險之旅!

「在步道上走路的時候,每踏出一個步伐腦子就更清澈、透明一點。這就是一種「回歸」,回歸到原始的自己。」—楊世泰

It's not about the mile, it's about the smiles!

『 重 要 的 不 是 完 成 多 少 里 程 , 而 是 得 到 多 少 快 樂 。 』

PCT(Pacific Crest Trail)太平洋屋脊步道,所有登山健行者此生嚮往的長程步道。

PCT步道全長4,286公里,南端由加州接壤墨西哥的邊界開始,途經奧瑞岡州,一路連接到北方華盛頓州的加拿大邊境。

從春天走到秋天,穿越沙漠、雪地、高山、溪流……等 險峻美景,行經25個國家森林、7個國家公園以及43 個國家生態保護區。

「你會經歷一些風霜雨雪,但通常每一天的日子都是 美好而燦爛的。你也會遇見這世界上最不可思議的人,而重點是,你會得到改變。」

本書是繼感動人心的暢銷書籍與電影《那時候,我只剩下勇敢》之後,由台灣登山作家親筆寫下的珍貴PCT遊記!

書籍資訊 請點此

責任編輯/Oliver Wu

運動星球

極地超馬好手陳彥博將轉型多方位極地冒險運動員

2019-04-18

台灣極地超馬好手陳彥博曾寫下一年內勇奪四大極地總冠軍、帶領台灣史上第一支南極長征隊等令人讚嘆的紀錄。他17日於「山也行GO MT.」記者會中表示,投入運動18年,未來不只跑極地超馬,更會考取多樣冒險證照,朝更多元項目的極地冒險賽事前進,期許未來成為多方位「冒險運動員」。

極地超馬好手陳彥博將轉型多方位極地冒險運動員

戶外生活選物店「山也行GO MT.」於17正式宣佈由陳彥博擔任品牌代言人。會中他表示﹕「投入運動到現在已18年(參與極地超馬約10年),以前我大部分時間都在跟大自然相處,而未來會在極地冒險上會有更多學習,例如今年有雪地等很多冒險的國際證照需要考取,也將去約旦、柬埔寨比賽;明年則規畫參加世界級的複合式冒險比賽。

陳彥博極力挑戰多元賽事,並跨界拍攝電影紀錄片,該紀錄片《出發》將於今年5月31日正式上映。走過人生重大的里程碑,陳彥博期許未來成為多方位冒險運動員,除了發展多方位選手生涯,更希望藉由自身影響力推廣大眾走出戶外、體驗生活的單純美好。他強調﹕「冒險並不是一般人不能去做的,冒險只要你能勇敢踏出第一步、做好風險管控,相信大家都可以跟我一起去參賽!」

陳彥博表示冒險只要能勇敢踏出第一步,並做好風險管控,人人都可嘗試

身為山也行品牌代言人,自身也是戶外運動愛好者,陳彥博表示他在選擇運動裝備時,喜歡簡約舒適、能長久使用的服飾配備,而他因應各種不同挑戰,在裝備選擇上除機能性之外,更在乎多元與實用性,這點跟代言品牌山也行GO MT.不謀而合。

記者會中陳彥博不僅擔任商品導覽員,他提到有在現場的媽媽想爬嘉明湖,特別選在母親節前夕獻上一份大禮,裏頭有透氣排汗衣、防水外套、登山鞋、保溫瓶等戶外裝備。陳媽媽收到兒子的大禮笑得合不攏嘴,直呼「很驚喜!」她表示事前不知道兒子要送禮物,並對陳彥博笑說「很期待你帶我去爬山!」

陳彥博送上山也行GO MT.母親節推薦盒組給媽媽。(左起)陳彥博媽媽、陳彥博、星裕國際王立人總經理 圖片來源:山也行GO MT.

關於山也行GO MT.

山也行GO MT.結合北歐簡約及選貨風潮概念,嚴選高機能、具環保概念的頂尖戶外風格服飾及裝備,包括:防水外套、智能排汗衣、登山鞋、背包、羊毛襪、時尚鋼瓶等,提供穿梭在都市及戶外之間、崇尚自然生活的你一個全新的購物體驗。山也行GO MT.的品牌標誌,以山頂三角點與四季光影的稜線變化相襯為靈感,鼓勵人們走出去探索山海也追尋自我的生活態度。即日起至5月12日止山也行『簡單友好物』活動期間,指定春夏新品2件8折,滿4,000可以499加價購買Haglöfs經典帆布袋一個,滿5,000送Odlo超細纖維快乾毛巾一條,Smartwool Trio經典女襪3入組,原價2,980元,限量1,999元。

圖片來源:山也行GO MT.

資料來源/山也行GO MT.

採訪撰稿/Dama

攝影/Moose

運動星球

陳彥博長征南極7天前進100K 暴風雪下鼓勵隊員「今天會更好!」

2018-12-14

極地超馬好手陳彥博、藝人宥勝等5人組成的南極長征隊,自12月6日出發至昨(13日)已挑戰7天、前進距離約100公里,相當於計劃的三分之一路程。他們選擇難度高的「高原路線」所帶來的嚴峻考驗,已陸續讓隊員出現失溫、視線錯覺、意志力薄弱等身心靈狀況。在強風暴雪可視範圍只剩2公尺的惡劣環境下,身為教練的陳彥博不斷鼓勵隊員「今天會更好!」

陳彥博長征南極7天前進100K 暴風雪下鼓勵隊員「今天會更好!」

罕見暴風雪產生「white out」現象 視線只剩2公尺

橘子關懷基金會十週年「前進南極點」計劃,由橘子關懷基金會創辦人劉柏園領軍,陳彥博、藝人宥勝分別擔任極地教練與夢想導師,和兩位青年林語萱與吳昇儒共同組成南極長征隊。出發前團隊因暴風雪延誤行程,因此將原計畫壓縮到20日內,捨棄原訂660公里的岸到點(Coast to Pole)路線,改為距離較短難度卻更高的「高原路線」。

因暴風雪延誤行程,長征隊改走高原路線

長征隊從6日起展開挑戰,隊員們每天在平均-25-30℃氣溫下行進約10小時,而近日長征隊遭遇南極近年來罕見的暴風雪,更出現南極「white out」現象,產生的乳白色光線,使人可視範圍只剩2公尺,「white out」同時讓人的視線產生錯覺,分不清近景、遠景。南極顧問Wilson特別在每日回報中提及,團隊必須一直緊扣,因為這種情況下人很容易失去方向感。

歷經連日惡劣環境,女隊員林語萱曾表示自己的意志力變薄弱。身為教練的陳彥博為了提振士氣,不斷鼓勵隊員「今天會更好!」,隊員們受鼓舞後也重拾信心,繼續向前。

效法狗拉雪橇 長征隊利用三輪越野單車行進

此外,一百多年前挪威探險家羅爾德‧阿蒙森利用滑雪及狗拉雪橇的方式抵達南極點,一百多年後的今天,長征隊除了滑雪外,途中也嘗試利用三輪越野單車行進,希望透過不同工具的輔助下完成挑戰。

南極長征隊除了滑雪,也嘗試利用三輪越野單車進行挑戰

「南極冒險展」12/10開展 互動教育體驗前進南極

橘子關懷基金會以「做大夢」及「冒險」為主軸打造「南極冒險展」,12月10日已於橘子集團總部展開,採網路預約優先制。展區規劃南極知識的科普教育區,同時透過互動方式,讓民眾了解登陸南極點所面臨的困難及挑戰。展區另有「一起去南極Bar」,讓參觀者能在這裡找到志同道合的冒險夥伴,展覽期間只要打卡分享,還能免費享用「南極特調」。

「南極冒險展」開放時間為周一至周四11:00-17:00、周五11:00-18:00,每小時僅開放30位民眾入場。預約免費參觀網址請點我。

南極冒險展舉辦於橘子集團總部

資料來源/橘子關懷基金會

責任編輯/Dama