運動星球

室內跑步VS室外跑步:誰能燃燒更多熱量?

2017-08-15

很多人選擇跑步當作他們鍛鍊心肺以及燃燒熱量和減少脂肪的有氧運動。其中有一個很好的理由是,你只需要一雙運動鞋,就可以隨時隨地做任何事情。跑步也能提供身體很多好處,不僅能夠燃燒卡路里,還可以減輕壓力,減少患心臟病的風險,並加強關節強健。

室內跑步VS室外跑步 誰能燃燒更多熱量?

也就是說,如果你將重心放在減肥上,可能會思考:跑步真的能給你帶來更多好處嗎?比如說,在炎熱的夏天外出跑步,它一定會給你燃燒卡路里的感覺比在室內跑步機上還要多。但實際真的如此嗎?

以生理層面來說確實如此。威斯康星大學臨床運動生理學課程的主任John Porcari博士說:「在戶外跑步大概會消耗比室內跑步機上多3到7%的卡路里。」他表示,當你在跑步機上跑步時,跑帶有助於推動前進,而且也不會像在室外一樣遇到風的阻力。

熱量燃燒多寡取決於速度

「然而,這也取決於你的速度:如果你在室外以慢速的方式進行跑步,大約會燃燒3%的卡路里,如果跑得更快的話,大約能燃燒多達7%的熱量」Porcari說。這是因為在戶外,有不斷變化的高低斜坡、風阻以及你自己的速度變化,以達到額外的推動力。

增加熱量燃燒的最後一個因素:回到體內平衡或體溫正常。在炎熱的天氣下,需要更多的努力,因為你的身體必須向皮膚注入更多的血液,並消散積累的熱量。Porcari表示:「所以在炎熱的天氣中跑步,燃燒的熱量會比在較冷的天氣之中多一些,不過只有多1%至5%而已。」不過,在炎熱的天氣裡跑步並不是減肥的靈丹妙藥。高熱量的燃燒與強迫自己在殘酷的高溫下跑步相比,是微不足道的,如脫水和過熱。

此外,在炎熱的日子裡跑步也會提高你的運動強度,這也表示你會感覺比在跑步機上更累。雖然有些人可能會認為這是因為身體正在努力工作的關係,但在這個過程中,如果不能完成全部的鍛鍊,你的減肥便很有可能功虧一簣。

跑步後體重下降的原因

那麼,是否有更好的建議呢?Porcari建議,當溫度升高而選擇在室內跑步時,可以在跑步機上多加五分鐘左右的時間以及將傾斜度稍微調整上升。有研究已經證明,跑步機上1%的傾斜度等於在室外跑步所需的其他努力。如果你想真正提高你的熱量燃燒,可以調整速度和傾斜度的間歇訓練。美國知名體適能教練Anita Mirchandani說:「間歇是可以增加熱量消耗,挑戰身體,動員脂肪儲存的好方法。」

從長遠來看,少量的熱量燃燒不會導致大規模的變化。跑步後,如果你看到你的體重急劇下降,大部分是排出的汗水或是少了身體多餘水分的重量,這就是為什麼在較溫暖的環境中運動時補充電解質和礦物質是如此重要。

Anita Mirchandani表示:「最後要記住,為了達到持久的減肥效果,請修正運動後吃的太多會變胖的觀念。」訓練後的食物方面,可以專注於精緻蛋白和全穀物的組合,以幫助你添加能量及飽足感。她建議保持水分充足及攝入有助於長期減肥。

資料來源/Womens Health、《跑步的科學與實務》

責任編輯/瀅瀅

運動科學網

厚底跑鞋鞋頭上揚 對前足順暢性真的有影響嗎?

2020-09-21

近年運動市場的新穎跑鞋如雨後春筍般出現,無論是外觀上繽紛色彩或是特殊的結構設計,不知道身為跑者的你是否有觀察到一個趨勢:「跑鞋鞋頭上揚的趨勢日益明顯,尤其在厚底的跑鞋之中特為突出!」這對跑步會有什麼影響呢?厚底跑鞋上揚的鞋頭結構,真的對跑步時的順暢性有幫助?該結構會對跑步姿態有什麼影響?本文將透過科學的方式,解析跑鞋設計對前足順暢性的影響。

厚底跑鞋鞋頭上揚 對前足順暢性真的有影響嗎?

先了解跑步著地過程 -滾動機制

為了揭開順暢性相關的疑惑,首先我們必須了解跑步著地的過程,可比擬為一個滾動的動作。從腳跟著地到離地,可分為三個滾動機制,腳跟滾動 (Heel Rocker)、腳踝滾動 (Ankle Rocker) 以及前足滾動 (Forefoot Rocker)。腳跟滾動 (Heel Rocker) 指腳跟初著地到全腳掌踩平;腳踝滾動 (Ankle Rocker) 指全腳掌貼平到腳跟抬起之前;前足滾動 (Forefoot Rocker) 則指腳跟抬起到腳掌完全離地。

下圖由左至右依序是:腳跟滾動 (Heel Rocker)、腳踝滾動 (Ankle Rocker)、前足滾動 (Forefoot Rocker)

著地時,若是腳掌的滾動過程不流暢,則會產生「卡卡」的感覺,使整體滾動動作的速度不平順,而有不佳的順暢感。其中較容易受跑鞋影響的滾動為腳跟滾動及前足滾動,在此我們稱為「後足順暢」與「前足順暢」。本文將著重在前足順暢的部分。

或許你能直接感受到有些跑鞋順暢性的差異,但透過科學儀器量測,將能更清楚地看到差異,即量測前後方向足底壓力中心 (Center of Pressure, COP) 移動的速度變化。2018 年 Lam 等學者研究認為,良好的順暢感,COP 前後方向速度變化應該是漸進式地增加,而並非突然地遽增,換言之,當前後方向 COP 移動速度的變化越平緩,表示滾動過程較不會突然大幅加速,而是平順的滾動。

延伸閱讀:慢跑鞋的順暢感

下圖透過量測足底各部位的壓力大小,可計算出壓力中心(COP,即圖中的圓點);隨著跑步的滾動機制 COP 會由後至前移動,形成不同的速度變化,藉此可分析跑鞋的順暢性。

科學量測 6 雙跑鞋

本文選定 6 雙市售跑鞋,分為一般跑鞋組以及鞋頭上揚組。所謂一般跑鞋組是指無特別設計鞋頭上揚的結構,鞋內也無設計幫助滾動的硬板之鞋款;而鞋頭上揚組,即該跑鞋設計底部較厚,且鞋頭有特別上揚,試圖引導跑者在前足滾動時保持順暢感受,如同蹺蹺板一般。

一般跑鞋組:NIKE Free RN 5.0, ASICS MetaRun, MIZUNO Wave Sky 3 Waveknit

鞋頭上揚組:HOKA ONE ONE Carbon X, ASICS MetaRide, NIKE Air ZoomX Vaporfly Next%

量測由一名跑步經驗豐富的測試員輪流穿著 6 雙市售跑鞋,並於鞋墊處使用 Pedar 足底壓力系統,且於跑步機上以每小時 10 公里的時速 (10KPH) 跑步,每一雙鞋至少跑 3 分鐘以上,擷取穩定的足底壓力訊號並匯出數據,以分析完整步態週期為主。

使用 Pedar 鞋內壓力測量系統,分析前後方向 COP 移動的速度

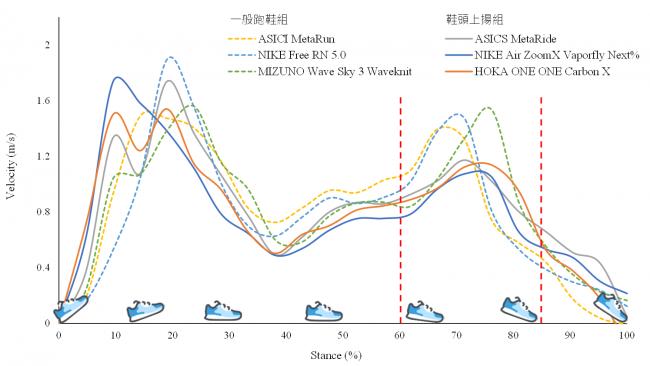

量測結果出爐,對比一般跑鞋組(虛線)與鞋頭上揚組(實線),在腳跟開始離地的階段,尤其是 60-85% 的時間軸,鞋頭上揚組的 COP 移動速度曲線變化較為平緩,COP 移動速度峰值約落在 0.8-1.2m/s 之間;而一般跑鞋組的 COP 移動速度曲線變化遽增,COP 移動速度峰值約在1.2-1.6m/s之間。綜上所述,COP 移動速度變化較平緩的鞋頭上揚組,有較佳的前足順暢性。

著地期間 - 前後方向足底壓力中心移動速度的變化曲線

鞋頭上揚對動作的影響

為了呈現跑步著地時的鞋底滾動變化,我們於操場拍攝慢動作影片,以利了解跑鞋結構改變對動作的影響。由下圖動畫可以清楚看出,鞋頭上揚組有較順暢的滾動過程,這也呼應了上述所分析 COP 移動速度較平順的結果。

ASICS MetaRun, NIKE free RN 5.0, MIZUNO Wave Sky 3 Waveknit:

ASICS MetaRide, NIKE Air Vaporfly Next%, HOKA ONE ONE Carbon X:

我們從一般跑鞋組(黑,ASICS MetaRun)與鞋頭上揚組(白,ASICS MetaRide)各挑出一款鞋,並搭配定格的截圖來做更詳細的解釋。

ASICS MetaRun(一般跑鞋組)與 MetaRide(鞋頭上揚組)的分解動作變化:

從全掌貼平到腳跟離地的過程中,一般跑鞋組在啟動前足滾動機制 (Forefoot Rocker) 時,需較大程度地彎折蹠骨關節;而鞋頭上揚組則是像蹺蹺板般,順應著跑鞋的結構與上揚弧度向前。從黃、紅、藍色點的相對位置便能清楚知道,當一般跑鞋組向前時,黃點位置幾乎是不動的;相對地鞋頭上揚組向前時,黃點位置則是向下,同時間藍點上升,代表鞋頭向下貼平地面,而鞋跟隨之揚升。

從最大彎折到離地瞬間的過程中,前腳掌與掌趾會推蹬地面,我們可觀察到一般跑鞋組推蹬的位移較大,伸展的幅度亦大;反之,鞋頭上揚組的位移較平緩,伸展的幅度小。對比紅點與藍點的軌跡線就能明顯看到一般跑鞋組上升幅度較大;反之,鞋頭上揚組則上升幅度較小。顯示一般跑鞋組在推蹬時會有較大的蹠骨關節彎折動作,而鞋頭上揚組則會受限於鞋子的結構,不須做出較大的延展動作;這樣的動作變化,可降低蹠骨關節推蹬的出力,但會使跑者感受到「推不到的感覺」,形成一種「還沒推蹬就離地」的感受。

結語

本文比較鞋頭上揚組與一般跑鞋組,希望利用足底壓力中心(COP)的移動速度變化探討著地與離地時的現象,並試著解析其中的過程,這並不代表跑鞋的優劣。

跑鞋的結構設計百百種,鞋頭上揚設計的跑鞋並不一定適合每位跑者。有些跑者偏愛一般跑鞋推蹬時腳掌彎折的感受;而有些跑者則偏愛順暢的過渡感。挑選適合自己的跑鞋才是最重要,而透過科學的驗證方式可以提供客觀的數據分析,並排除主觀感受錯誤的可能。

鞋頭上揚組與一般跑鞋組

參考文獻:

Lam, C. K. Y., Mohr, M., Nigg, S., & Nigg, B. (2018). Definition and quantification of ‘ride’ during running. Footwear Science, 10(2), 77-82.

撰文/董智尚、陳韋翰、相子元

*文章授權轉載自《運動科學》網站

原文:厚底跑鞋鞋頭上揚對前足順暢性的影響

/ 關於 運動科學網 /

在國立台灣師範大學的實驗室裡,一群由相子元教授帶領的研究團隊正全心投入運動科學研究,和你一樣對未知的領域充滿探索熱忱。

面對運動科學興起的熱潮,許多人想瞭解正確的運動資訊卻不知道從何下手? 運動科學網持續更新經過科學驗證的運動知識與運動觀點。不論是創新產品、研究結果,甚至是專業理論,我們都會轉譯成簡單易懂的文字,讓讀者利用最短的時間瞭解運動的最新趨勢。

為了讓健康的運動觀念進入日常生活,我們創立了運動科學網;為了讓正確的運動知識提升生活品質,我們創立了運動科學網,我們致力於運動科學的研究,希望這些努力不僅僅侷限於學術領域中,而是讓熱愛運動的普羅大眾更健康快樂地運動。

運動星球

跑步中遇腹痛該怎辦?事先準備這3個重點

2017-05-02

不少跑者在跑步時都曾出現腹部絞痛的問題,尤其是當已經到達某個里程數的時候,到底是要減慢跑步速度,還是停下腳步上廁所,嚴重時則不得不停止跑步。腹痛的原因有很多,包括腸胃健康、飲食的內容和時間、缺水和壓力等。特別是要面臨比賽時,跑者需要格外重視這個問題,預防勝於治療,以下幾點可幫助我們提前預防這個問題的發生。

跑步中遇複痛該怎辦?事先準備這3個重點

跑步前24-48小時,吃低纖維食物

雖然我們會去判斷比賽前一天的中餐和今天的腹痛是否存在關聯,但為了預防腹痛,在飲食方面,還是需要提前1-2天多些留心。比賽前1-2天盡量不要攝入纖維性食物,因為它們會在腸道內留下大量殘留物,需要更長的時間和能量才能消化完全。當跑步的時候,血液首先供應到肌肉,這就導致消化道的效率有所降低。

在比賽的前一晚,跑者最好吃一些低纖維的食物,而且要有至少保留3個小時的消化時間,再上床睡覺。低纖維食物如粥、米飯、麵包、軟麵條、餅乾、雞、魚、豆漿、蛋類、去皮製軟的瓜類、番茄、胡蘿蔔、土豆等都是不錯的選擇。

賽前飲食,需留出消化時間

由於每個人的體質不同,所以比賽之前吃什麼食物,何時吃,都是需要跑者進行反複試驗,累積經驗才能確定,畢竟每個人的身體都是獨一無二的,對食物的反應不同,消化時間也不一樣。

同樣的,比賽之前的食物仍然是以低纖維食物為主。對於大部分人來說,30-60分鐘時間內可以消化150-200卡路里的食物。但是若腸胃比較敏感的跑者,可能需要90分鐘。如果想在比賽之前吃飽,那麼至少要留出3個小時的消化時間。

另外,脫水會限制血液流向消化道,從而引起腹部不適。所以在跑步之前的1個小時建議可以喝12-16盎司(350-450毫升)的水。

中途喝水和運動飲料

對於容易出現腸胃問題的跑者來說,應該提前8週針對腸胃作為在跑步途中消耗熱量和水分的訓練。

首先第一步是練習喝水,其次是練習喝運動飲料,跑者需要養成這樣的習慣,跑步時間超過1個小時後應該補充能量;特別是運動飲料,能夠很好的為跑者補充能量,每隔10-15分鐘就喝幾小口,按照每30-45分鐘攝入50-80卡路里的能量標準進行補充。如果跑者喜歡透過凝膠來補充體能,可以把凝膠弄碎放入水杯中,每隔10-15分鐘就喝一大口。