香港01

認識跑步動態數據、讀懂跑步錶 用科學提升跑力

2018-10-04

過去 10 年科技發展迅速,穿戴運動裝置已逐漸普及,備有齊全「跑步動態Running Dynamic」數據的跑步錶十分流行。如果想提升跑力,擁有一隻完善的跑步錶只是開始,下一步是了解所得到數據其背後的意義,從而針對訓練,最終跑得更好。請注意,「好」並不單純地指提高速度。遠離傷患,比跑得快更重要!

現代跑步錶偉大的地方,在於透過跑步動態數據量化各種身體狀況,讓跑者更能掌握自己的優點及缺點,從而確認下一階段的訓練方向。很多網站及書籍都有跑步動態數據的解說,就不在此重複講解了。在文章最後部分,會列出跑步科學術語,如想詳細了解,可自行 google 一下。

認識跑步動態數據 讀懂跑步錶提升跑力

個案分析

這次從真實個案和大家實戰一下。以下是兩位跑者的練習數據:跑者 A 跑了 15公里,跑者 B 跑了 12公里。兩位跑者以相同速度(4分52秒/公里),一起完成前 10公里的練習。兩者數據分別如下:

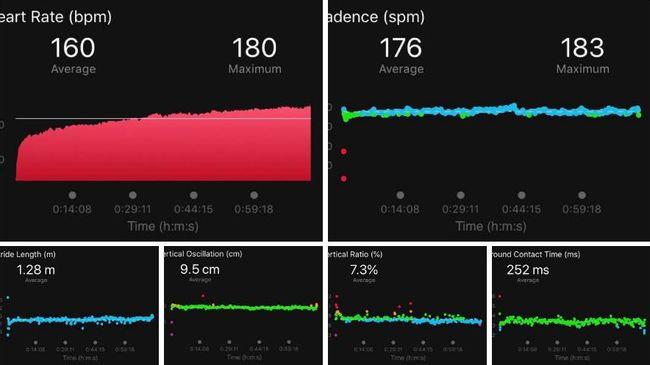

跑者 A

身高:169公分

心率:160bpm(次/分鐘,平均),180bpm (最高)

步頻:176spm (步/分鐘,平均),183spm (最高)

步距:128公分

垂直振幅:9.5厘米

移動參數:7.3%

觸地時間:252ms

跑者 B

身高:167公分

心率:165bpm(平均),181bpm(最高)

步頻:181spm(平均),194spm(最高)

步距:110公分

垂直振幅:7.3厘米

移動參數:6.4%

觸地時間:231ms

差異性

分辨跑步技術的優劣,往往著眼於步頻、步距及垂直振幅(身體重心垂直移動幅度)。因為高步頻、大步距及低振幅,跑步效率就越高。但以上3個數據都會被人體的差異性所影響。

身材高大的跑者,步頻相對較低。以兩位前女子馬拉松世界紀錄保持者為例,Tegla Loroupe 於1998年以 2:20:43 刷新全馬的世界紀錄,這位肯亞跑者身高156cm,步頻約200spm;而英國跑者Paula Radcliffe 於2003年創下當時最快的全馬時間2:15:25,她身高173cm,步頻約190spm。

為了減低垂直振幅,有些跑者會刻意縮減步距。另外,加速時加大了步距,也是垂直振幅下降不了的原因。由此可見,這 3 個數據並非單純越低越好。真正追求的,應該是每步的垂直振幅很低,同時步距又可以加大。

終極指標

因差異性的影響,移動參數(亦稱垂直比例,Vertical Ratio, VR) 就最具參考性了。這數據的公式是:垂直振幅 / 步距 x 100%,這是成本效益比的概念,其中成本是垂直振幅,而效率是移動的距離。移動參數越低,代表技術越好,越能確保跑者把能量用於向前而非向上。

移動參數範圍(%) ©RunningQuotient

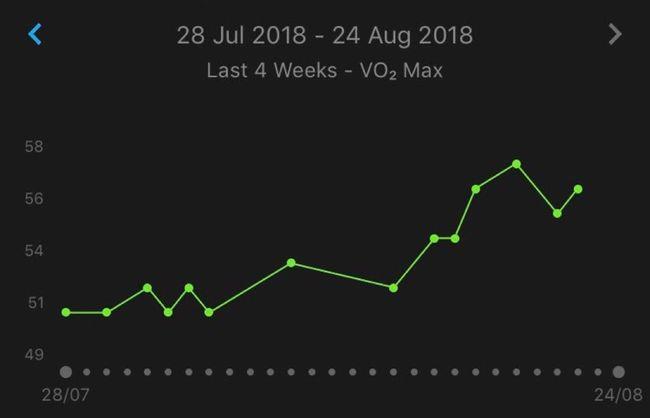

以上兩位跑者的技術水平都屬於良好,而跑者B的移動參數是6.4%,較跑者A略低,跑步技術較優秀。長跑運動的組成部分,除了技術外還有體能,所以最大攝氧量(Maximal Oxygen Uptake, VO2max)都是一個參考數值。

最大攝氧量 ©家保

除了跑步錶能提供全面數據外,市場上也有同類功能的手機apps,有些更是自家研發技術,能夠分析出跑者的跑力。

RunningQuotient 的跑力分析 ©家保

跑步經濟

從兩者的定義就能了解到,最大攝氧量只是「體能強弱」的指標,數值愈高代表體能愈好。而跑力是跑者「整體實力」的指標,綜合跑者各種動態數據,得出跑力值。若兩者相差越小,代表跑步的經濟性越高。

一般而言,跑者最大攝氧量值較跑力值高,代表體能水平較佳,但技術有改善空間,可助提升跑步的經濟性。如果最大攝氧量比跑力值低,這代表跑者技術水平相對較佳,跑步經濟性極為優異。

當知道「跑步經濟」的水平後,就可以釐定練習重心應注重於「體能」或「技術」上了。

最大攝氧量圖 ©家保

善用科技

香港的跑步文化已非常成熟,也不缺乏有素質的跑者。但為什麼還未像日本及台灣般,跑出一位世界知名的平民跑手呢?同屬亞洲人的體格,究竟香港跑手還欠缺什麼呢?

科學化訓練於歐、美及亞洲很多國家,都經已被廣泛運用。以上所提及的一切並不是嶄新的資訊,網上亦能找到相關的資料。本文希望透過個案分析,展示數據的實際應用,從科學化角度,提供多一個方法,提升跑步水平。

跑步科學術語

活動層級 Activity Class, AC

疲勞指數 Fatigue Index

步頻 Cadence, Cad

運動後過耗氧量 Excess Postexercise Oxygen Consumption, EPOC

體能指數 Fitness Index

觸地時間 Ground Contact Time, GCT

雙腳觸地平衡 Ground Contact Balance, GCB

心率 Heart Rate, HR

心率變異 Heart Rate Variability, HRV

最大心率 Max Heart Rate, MHR

安靜心率 Rest Heart Rate, RHR

儲備心率 Heart Rate Reserve, HRR

心率區間 Heart Rate Zone, HR Zone

乳酸閾值 Lactic Threshold, LT

閾值心率 Threshold Heart Rate, THR

配速 Running Pace, Pace

恢復時間 Recovery Time

呼吸交換率 Respiratory Exchange Ratio, RER

訓練量 Training Load, TL

訓練效果 Training Effect, TE

最大攝氧量 Maximal Oxygen Uptake, VO2max

垂直振幅 Vertical Oscilation, VO

移動參數(垂直比例)Vertical Ratio, VR

疲勞指數 Fatigue Index

步頻 Cadence, Cad

運動後過耗氧量 Excess Postexercise Oxygen Consumption, EPOC

體能指數 Fitness Index

觸地時間 Ground Contact Time, GCT

雙腳觸地平衡 Ground Contact Balance, GCB

心率 Heart Rate, HR

心率變異 Heart Rate Variability, HRV

最大心率 Max Heart Rate, MHR

安靜心率 Rest Heart Rate, RHR

儲備心率 Heart Rate Reserve, HRR

心率區間 Heart Rate Zone, HR Zone

乳酸閾值 Lactic Threshold, LT

閾值心率 Threshold Heart Rate, THR

配速 Running Pace, Pace

恢復時間 Recovery Time

呼吸交換率 Respiratory Exchange Ratio, RER

訓練量 Training Load, TL

訓練效果 Training Effect, TE

最大攝氧量 Maximal Oxygen Uptake, VO2max

垂直振幅 Vertical Oscilation, VO

移動參數(垂直比例)Vertical Ratio, VR

/ 關於香港01 /

香港01以網站、手機App、周報和01空間為本,構建跨媒體多維平台,打破了傳統媒體的限制。香港01有2017年全港獲獎最多的新聞頻道,還有雅俗共賞的娛樂、生活等主力頻道,以及個性化頻道。2018年9月起與運動星球成為內容合作夥伴,於香港01網站也能看見運動星球的自製內容。香港01以網站、手機App、周報和01空間為本,構建跨媒體多維平台,打破了傳統媒體的限制。

香港01有2017年全港獲獎最多的新聞頻道,還有雅俗共賞的娛樂、生活等主力頻道,以及個性化頻道。2018年9月起與運動星球成為內容合作夥伴,於香港01網站也能看見運動星球的自製內容。

運動星球

研究發現:有氧運動提高記字詞能力 避免「舌尖現象」

2018-05-22

你是不是也曾發生:話講到一半突然忘記下個字要說什麼,或忘了一個再簡單不過的名詞怎麼講,話卡在嘴邊,你卻找不到合適字眼吐出它,接著你敲了敲腦袋,告訴自己「我老了」、「這是初老症」。不過愛運動的你還有挽救機會!近期一項研究發現,有氧運動能鍛鍊控制語言的大腦區域,換句話說,若你常做跑步等有氧運動,也許能更快地找出你想表達的詞彙。

研究發現:有氧運動提高記字詞能力 避免「舌尖現象」

該研究發表於近期的世界最大學術期刊《Scientific Reports(科學報告)》,研究針對有氧運動與尋找字詞能力之間的關係,研究者將55名受試者以年齡層分為兩組,分別為28位60歲以上的男女,及27位20歲出頭的男女,以觀察哪個年齡組最常出現這種「舌尖現象」(詳見文末知識便利貼)。

首先,每個受試者都被要求叫出20個問題中英國名人的名字;接著,他們得到一些定義,並且必須將正確的字詞與定義聯繫起來。研究人員發現,一般來說,年紀長的組別要達成這項任務較艱難,因此只有年紀長者能進行接下來的有氧運動評估。

研究第一作者伯明罕大學博士Katrien Segaert表示「我預測這項活動對老年人的語言處理能力有益」,而他的預測是對的。研究發現,有氧運動水平較高的老年人比沒做有氧運動的老年人少出現「舌尖現象」、或是「明知一個字詞卻無法說出口」的狀況。

進一步分析原因,研究指出有氧運動對大腦有許多益處,例如增加腦部灰質數量,而灰質是中樞神經系統對資訊進行深入處理的部位。因此,長期固定做跑步或其他有氧運動習慣的人,腦部的灰質會比沒運動者多,當他們老去後,也較少出現「舌尖現象」的窘境。

除了跑步,快走、騎單車、游泳等都是常見有氧運動

雖然Katrien Segaert指出,該研究僅適用於60-80歲間的健康成人。但根據過往的研究顯示,跑步能提高所有年齡層的腦力,也就是說,跑得越多、大腦儲存的能量就越多。Segaert也在研究中提及,跑步能觸發大腦中新的神經細胞與血管形成,並增加大腦皮質下方海馬迴(負責掌管短期、長期記憶,以及空間定位)的體積。

有氧運動除了瘦身還有這麼多好處,下次如果你需要一個堅持跑步下去的理由,只要想著:多跑步就不會出現叫不出跑團新成員名字的窘況,那麼你就會心甘情願繼續跑下去了。

知識便利貼|舌尖現象 Tip of the tongue, TOT

舌尖現象就是人們常說的「話在嘴邊」,是一種無法從記憶中回憶詞語的現象,時常伴有部分回憶,但又焦急說不出的情況。發生舌尖現象的人通常能回憶起一或多個目標詞語的特點,例如其中一個字、與目標詞語有相似讀音或意思的詞語,甚至一個音節,卻頓時想不出整個目標詞語。

舌尖現象的出現不分任何族群,在男女、青、中、老年都可能發生;教育程度不會影響舌尖現象;單語言、多語言人群也都可能出現。

舌尖現象就是人們常說的「話在嘴邊」,是一種無法從記憶中回憶詞語的現象,時常伴有部分回憶,但又焦急說不出的情況。發生舌尖現象的人通常能回憶起一或多個目標詞語的特點,例如其中一個字、與目標詞語有相似讀音或意思的詞語,甚至一個音節,卻頓時想不出整個目標詞語。

舌尖現象的出現不分任何族群,在男女、青、中、老年都可能發生;教育程度不會影響舌尖現象;單語言、多語言人群也都可能出現。

資料來源/Runner's World、維基百科

責任編輯/Dama

運動星球

奧運名將帶隊 美國田徑隊力拚十面獎牌

2017-08-22

2017年台北世大運此次美國田徑代表隊星光熠熠,由短跑名將布瑞爾(Leroy Burrell)與傳奇選手劉易士(Carl Lewis)帶隊,以休士頓大學學生為主力組隊參賽,今天記者會上,布瑞爾喊出,相信選手實力,至少能為美國隊拿下十面獎牌。

美國田徑代表隊今天早上在台北田徑場進行首日練習,再由總教練布瑞爾、教練劉易士帶領其中3名選手阿爾曼(Valarie Allman)、小布瑞爾(Cameron Burrell)與瑞吉(Reggie Jaeger)出席媒體記者會。

奧運名將帶隊 美國田徑隊力拚十面獎牌

曾多次以選手身分參與奧運的布瑞爾與劉易士,都對此次台北世大運開幕典禮讚不絕口,布瑞爾透露,去年九月他們開始關注這項賽事,劉易士堅持一定要組隊參賽,對於學生選手而言,參與世大運能夠與各國選手競爭、接觸新文化,是非常重要的國際盛會。

奧運史上奪下九面金牌的劉易士也說,參加世大運對於學生選手而言,就像事先參與奧運一樣,是非常寶貴的經驗,此次美國田徑代表隊成員年齡介於18歲至20多歲,由20多位休士頓大學學生與其他學校共同組隊參賽。

兩位教練在美國都有帶領田徑學生社團。劉易士認為,在代表隊就像個大家庭,教練與選手的關係就像父母與孩子,當選手有好成績,教練們替他們開心,有困難也一同承擔。他們希望,選手們此次來台參賽,不只帶來好成績,更能體驗不同國家的文化。

就讀史丹佛大學的阿爾曼,代表參加鐵餅項目,她笑說,自己兩年前參加過韓國光州世大運以及今年倫敦田徑世錦賽,每個賽事都有不同意義,像世大運這樣的綜合賽事,可以看見不同運動項目,學生選手們能聚集在一起,與各國選手交朋友,對於選手而言非常有幫助。

來自肯特州立大學的瑞吉則稱讚,對於台北世大運開幕相當印象深刻,將台灣文化呈現地淋漓盡致。他認為,在世大運可以跟各國精英運動員競賽交流,另外「身為一個旅客我很興奮可以多嚐嚐台灣美食。」他笑說,要拍下這裡吃到的食物、見過的風景,在網路上跟朋友們分享台灣的好。

劉易士也說,自己過去到許多國家參賽,他下定決心,每次出國比賽都要認真體驗當地文化、嚐當地美食,因此到每個國家都相當珍惜;他也告訴隊上選手,要讓台灣透過比賽認識最棒的美國文化,並在世界各國面前表現美國最棒的一面;不只為國家爭取最佳的成績,更得為田徑界作出貢獻。