運動星球

跑回當兵時光! 首屆「2019東引軍事越野障礙賽」重砲登場

2019-05-10

想重溫當兵時光,就跑這一波!具有濃厚戰地特色的連江縣東引鄉,將於8月3、4日兩天舉辦「2019東引軍事越野障礙賽」,即日起開放報名,賽事有4K組、8.5K組及最有挑戰性的16K競賽組,提供高達60萬元的總獎金加持,更首度開放中柱坑道做為賽道,邊跑還能邊看到戰時用的大砲。除了賽道風景特殊,選手之夜邀請到范逸臣和梁一貞熱力演唱、軍方火炮表演,加上賽後音樂會等活動,主辦單位預計,這將成為連江縣有史以來最High的運動嘉年華!

跑回當兵時光! 首屆「2019東引軍事越野障礙賽」重砲登場(圖為選手之夜表演藝人暨參賽者范逸臣、梁一貞)

連江縣富有濃厚的戰地特色,而東引鄉更是戰地中的戰地,處處瀰漫著軍事文化分氛圍。為了促進在地觀光,首屆「東引軍事越野障礙賽」藉運動行銷帶動國之北疆的觀光特色。

比賽三組的起終點都在東引忠誠門,依組別不同途經中柱港、東引燈塔、安東坑道、中柱坑道、感恩亭、三山據點等重要景點。負責規劃執行的極地探險家林義傑在賽前記者會中表示﹕「這次賽道結合獨一無二的軍事風格,更首度開放連在地人都沒去過的中柱坑道做為賽道,參賽者不只能挑戰極限,還能深度體驗東引風光。」他也透露,選手之夜將有神秘隱藏版節目-軍方特別設計的火炮表演。

「中柱坑道 虎踞門」平時是不對外開放的軍事管制區,這次賽事首次開放給跑者

感恩亭內故總統蔣經國之塑像巍然面南端坐,視野遼闊可綜覽東、西引360°全景

賽道難度上,已實地勘查過地形的林義傑指出﹕「16K真的很有挑戰!男性跑友應該最愛500障礙。加上8月的東引少起霧、風阻小、空氣好、陽光充足,相當適合前來挑戰!」

賽事5大特色

這次賽道規畫完整納入東引戰地風情與軍事文化,賽事服裝及配件、號碼布、完賽獎牌也融合軍事野戰風格,想重溫當兵時光、想一窺戰地神秘風光都不能錯過!以下是主辦單位列出的賽事特色﹕

1. 與軍方合作,除了中柱坑道首次開放給跑者進入,賽道沿線也佈置迷彩沙包、軍事裝備武器、沿線的精神標語等;沿途啦啦隊由在地軍方、社區組織及中小學社團等地方組織自發性組成,展現東引鄉親熱情。

2. 特色美食補給站除了有路跑活動必備的飲食補給,加入在地美食如: 馬祖大餅、當季水果、特色涼菜、老酒麵線、紅糟雞排、陳高冰淇淋等。

在賽道補給站可品嘗特色美食馬祖大餅

3. 8月2日選手之夜邀請范逸臣、梁一貞開唱,high翻東引!3日晚上舉辦音樂會及摸彩活動,讓跑者在賽後同樂。

4. 報名CP值超高!活動贈品依不同組別包括紀念活動上衣、運動帽、風格跑襪、運動毛巾、特色臂章及吊飾、完賽獎牌及證明,還有由東引酒廠出產的完賽紀念酒,從4K休閒組到16K菁英競賽組都能滿載而歸,贈品總價值高達NT﹩3000以上。

5.跑完欣賞限定美景「藍眼淚」,活動與當地旅遊業者藍眼淚旅行社、驫馬旅行社合作推出套裝行程,提供跑者便利的訂房、交通食宿選擇,也安排各種觀光行程欣賞東引各景點。可搭乘遊艇參與「海上看東引」,觀看東引「岸高水深,礁石壯麗」的美景;更有機會欣賞到馬祖季節限定美景「藍眼淚」。

2019東引軍事越野障礙賽的活動獎品豐富、物超所值(圖為負責規劃執行的林義傑)

資料來源/義傑事業股份有限公司

採訪攝影/Dama

陳柏長

癌症病人運動好處多! 有氧運動降低化療副作用、增加生活品質

2020-03-11

癌症目前為國人10大死因第一名。已經有許多研究發現,在傳統醫學治療過後,病人如果有長期規律運動,可以有增進生活品質、減少癌症的復發機率等好處。而耐力運動被認為可降低所有人癌症死亡1/4的機會。

癌症病人運動好處多! 有氧運動降低化療副作用、增加生活品質

重點整理

■ 癌症病人運動被認為可以降低焦慮、增加存活時間、減低復發機率,但是每個癌症病人狀況不同,需要醫療專業評估。

■ 如果病人在化療期間進行規律的有氧運動,體能測驗表現明顯較好、更能獨立照顧自己、較不會噁心腹瀉,也較不容易產生嗜中性球低下發燒的狀況。

■ 貿然將癌症病人當作健康人操,是很容易產生問題的!

■ 除了開刀、化療放療等常規治療外,運動可提供病患更好的治療與術後生活品質。作者認為運動應該被納入標準治療的一環。

癌症與耐力運動

癌症病人運動被認為可以降低焦慮、增加存活時間、減低復發機率,但是每個癌症病人有不同狀況,是否除了癌症以外合併其他疾病?是否有其他器官的癌細胞轉移?病人所接受的手術方式為何?都需要醫師及運動專家共同討論如何制定專門的運動計畫。不只是醫師叫病人去跑步、爬山、游泳、騎腳踏車這麼簡單,如果進行運動的強度不足,效果就會不好,但強度過高可能會是壓倒駱駝的最後一根稻草。

雖然坊間有些健身房在教導癌症病人運動,但是癌症病人手術的方式及其可能轉移部位,需要醫療專業評估,比一般人相對複雜。也曾聽說過熱愛跑步的癌症患者,在骨頭轉移後仍然自主訓練,長期進行長跑練習,這都有較高的風險性。

化療期間規律運動的好處

越來越多的研究,針對化療期間運動的安全等議題進行討論。在化療期間運動可以降低神經毒性、減低病患的疲勞感,也有研究發現有運動的病人,他們的血管密度較高,化療效果較好,也能有較低的藥物抗藥性。同時比較不需要因為身體無法負荷,而調整降低化療的劑量。

化療期間病人,可能因為藥物關係導致造血功能變差,身體免疫能力下降,因而外觀上以及自身感覺比較疲倦。病患也容易出現噁心、嘔吐、腹瀉等狀況。

在化療期間,如果病人有進行規律的有氧運動,可以明顯發現有運動的癌症病人明顯體能測驗表現較好,也更能獨立自主的照顧自己,不需要靠家人幫忙照顧,進而造成一人生病拖垮全家的狀況。

有進行有氧運動的病患,使用止吐藥的比例較小,也可能比較不會有噁心腹瀉的狀況。最重要的是,醫生最害怕化療病人產生嗜中性球低下發燒(Febrile Neutropenia),這些病人如果沒有好好治療,可能會造成死亡,而有在運動的病人,比較不容易產生嗜中性球低下發燒的情況。

許多病人因為白血球低下,而需要調整化療藥物的劑量,甚至延長化療間隔的時間。對於有在做運動(有氧或是重訓效果相類似)的病人,比較不會因為白血球低下而需要調整劑量,如果需要調整化療劑量,需要調整的程度也較小,同時比較不容易因為較低的白血球數量,要多休息而暫停化療療程。

有運動的病人,可能身體狀況或醫囑順從性較佳,因此整體完成化學治療療程的比例明顯高上不少。能有效完成治療,並且不太需要調整化療劑量,也讓有運動的癌症病人的整體無病存活率,比起沒運動的病人高上一些。

癌症病人該怎麼運動?

化療期間跑步等耐力運動,可以維持或增強體能,同時能維持較好的生活品質,讓病人能更快速回到職場。同時,運動可以減少化療藥物帶來的副作用。

一般認為適合癌症病人的耐力運動強度,在RPE 5-7/10左右,或是最大心律的70-80%(然而多數沒運動習慣的最大心律是測不出來的,PRE 雖然主觀但更實用)。但是還是要事先評估病人是否適合運動,例如骨轉移、發燒、貧血、白血球低下等狀況都需要專業醫師的評估是否適合運動,或是運動強度該如何調整。貿然將癌症病人當作健康人操,是很容易產生問題的。

運動可以讓化療較易維持治療準則建議給藥的頻率,也比較不需要減少給藥劑量,因此對於有運動的化療病人,可能會有較好的治療效果及較低的抗藥性。所以,治療癌症的醫師應該多多建議病患從事運動,當然有氧運動的入門門檻較低,相對比較好上手。

癌症病人的狀況較為特殊,化療期間的跑步課表要如何安排?一般人會出現的痠痛、身體熱等狀況,都要比一般人更為警覺,很可能需要天天調整課表的準備及能力。化療後幾天會出現免疫力下降等情況,課表的強度如何調整?化療前的運動強度是否需要減低?都需要醫學及運動專家共同去依照個別病人狀況去做調整設計。

如果病人狀況較為虛弱,就不須勉強他們去運動,但對於多數病人應該鼓勵他們在能夠承受的範圍內去做運動。尤其當病人被診斷初期,更應鼓勵他們在這段期間運動,可以減輕焦慮感,以面對後續的手術、化療等常規治療;同時因為初期打下較好的基礎,較能知道病人的身體狀況可以進行怎樣強度的運動,設計運動課表時也能避免過量或過低而刺激不足。

運動對於人們整體健康有很多好處,可以減少慢性病的產生、延長壽命、增進生活品質。事實上,在醫學教科書就常常提到運動對於癌症病患是需要的,但是如何去做、怎麼做安全有效卻絕少被提到。除了開刀、化療放療等常規治療外,我們是否能夠提供病患更好的治療?加強現有的治療效果,並且強化病患治療期間與之後的生活品質,讓病患及早回到工作岡位,減少家庭及國家的經濟損失,我想運動是一帖良方。

以最近流行的免疫療法來說,讓自身產生更強攻擊癌細胞的能力,他們刺激出來的免疫細胞或是激素,利用運動也可以產生類似的效果,但是對於病人的花費卻是在不同級數上。是的,我認為運動應該被納入標準治療的一環裡。

/ 關於陳柏長 /

經歷

Pose Method® Level 1 認證教練

Garmin 亞太區跑步教練培訓

RAD 自我肌筋膜放鬆國際指導員

醫師高考及格

衛生福利部署定專科醫師

部落格 陳柏長醫師的跑步筆記

FB 陳柏長醫師 跑步讀書室

運動星球

如何在老年後維持背部健康並持續奔跑 ?

2017-06-16

強壯的背部和跑步是相互依存的,背部力量不僅能使你的跑步姿勢保持正確,而且鍛煉也是治療背部疼痛的基礎。不過,下背部會經常感到疼痛的跑者,在找到深入的解決方案之前,首先是要知道背部和臀部肌肉是如何工作的,以及它們的用途。

老年人如何保持背部健康和持續奔跑

加強肌肉力量防止運動傷害

脊柱基本上是一塊由肌肉和筋膜支撐的椎骨,形成身體軀幹。把身體的軀幹想像成管子或圓柱體,柱體的底部在骨盆和肋骨的頂部。圓柱體被腰椎壓縮支撐,但單獨的脊柱不能保持直立的姿勢,因此骨盆和肋骨之間的肌肉和筋膜層必須協調一致的工作。

而支撐組織的功能很像一個高大的電視塔上的天線,將脊柱保持在適當的位置,使其保持穩定。另外,支撐骨盆和肋骨的肌肉也必須保持脊柱呈一直線。絕大部分的軀幹彎曲和扭轉運動通常發生在肋骨和骨盆之間,位於最後一個胸椎與腰椎之間,所以停止運動傷害的最好方法就是透過加強肌肉來量來維持穩定。

下背部健康的另一個關鍵部位是骨盆。薦髂關節在正常行走之中的每一步大約有五度的旋轉動作。如果薦髂關節移動不佳,那麼其他的動作就會轉移到相對的薦髂關節或腰椎,增加這些區域的磨損。

解決辦法是:首先,人們要隨著年齡的增長而將速度減慢,所以身為一個60多歲的跑者,你必須接受,你將不能保持和你年輕時一樣節奏的事實。第二,伸展背部不是解決的方法,因為伸展並不能支撐或控制軀幹,關鍵是要保持強大的神經肌肉控制,使腰椎,骨盆,肋骨,和相關的肌肉筋膜單位和平共處。用於背部健康的神經肌肉控制解決了整個動力鏈,以保持軀幹和骨盆肌肌肉強壯,控制骨盆骨骼和軀幹筋膜組織。

加拿大滑鐵盧大學的脊椎生物力學教授Stuart McGill 有一套簡單課表,以其中四個簡單的練習來保護背部健康:

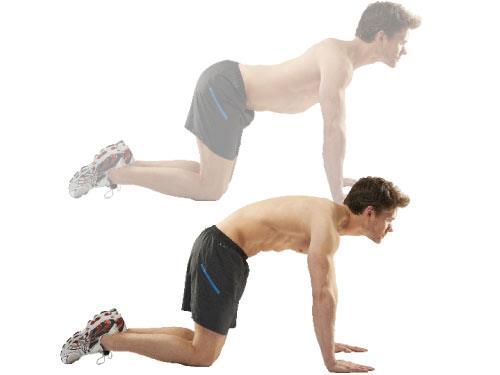

1 棒式鳥狗

步驟1:雙手、雙腳打開與肩同寬,肚子收緊,身體呈一直線預備。

步驟2:手臂用力往地上推,目的在於讓肩胛骨肌肉參與動作,同時讓肩胛骨與肋骨保持齊平。

步驟3:現在開始進行鳥狗動作,依照上述二個步驟來預備動作,不但能夠強化肩胛穩定性,還可以透過手臂及腿的伸展來達到更好的動作。每邊做5個,共作3-5組。

2 貓與駱駝式

步驟1:身體呈坐跪姿做準備。

步驟2:身體向前呈跪姿。手掌與肩膀成一直線。大腿與小腿成九十度。

步驟3:雙手與膝蓋用力撐地,同時吐氣將腹部內縮,就像貓一樣把背部拱起,維持這個動作三次呼吸的時間。

©myperformancerehab.com

3 捲腹訓練

步驟1:雙腳合併置於地面,雙膝彎曲,雙手放於大腿上方。

步驟2:吸氣上半身捲起,讓雙手滑至膝蓋,吐氣回到起始位置。

©healthywomanusa.com

4 側棒式

步驟1:左側臥,並用前臂和腳部支撐重量,雙腿交疊伸直預備。。

步驟2:穩定身體,將臀部抬離地面,至頭部和脊椎成一直線,保持呼吸約20秒。

©yurielkaim.com

另一個關鍵的組成部分是核心力量,控制骨盆在整個跑步運動過程中有關。臀部和其他對接肌肉則是針對健康背部的部份做的計畫目標。深蹲和弓箭步是首先得做好的主要動作,其他還有更多肌肉群的訓練,也是接下來的目標。

瑜伽運用了許多力量和伸展姿勢,強調核心力量和控制。若不知道該如何做,建議可以前往健身房詢問物理治療師或私人教練,他們應該能夠幫助你建立菜單,以保護你的背部,讓你即便上了年紀,依然能跑得優雅自在。

知識便利貼|脊柱:由幾塊脊椎組成?

頸椎 7節

+ 胸椎 12節

+ 腰椎 5節

+ 薦椎 (1 : 五個連結的椎骨 )

+ 尾椎 (1 : 四個連結的椎骨 )

= 26塊脊椎骨

頸椎 7節

+ 胸椎 12節

+ 腰椎 5節

+ 薦椎 (1 : 五個連結的椎骨 )

+ 尾椎 (1 : 四個連結的椎骨 )

= 26塊脊椎骨

知識便利貼|薦髂關節 Sacroiliac

薦髂關節的主要工作就是「吸收來自上下的衝擊力」。因為重力關係,上半身重量會往下壓著薦骨;另一方面骨盆為了平衡重力,也會拼命往上壓,而薦髂關節就會吸收這個力道,藉此固定薦骨。

薦髂關節的主要工作就是「吸收來自上下的衝擊力」。因為重力關係,上半身重量會往下壓著薦骨;另一方面骨盆為了平衡重力,也會拼命往上壓,而薦髂關節就會吸收這個力道,藉此固定薦骨。