運動星球

吃太少去跑步 熱量不足下跑好幾K小心這些悲劇

2019-08-05

想利用跑步減重,雖然控制熱量的攝取相當重要,但如果長期在熱量不足的情況下跑步好幾公里,小心導致一系列嚴重影響!到時減重不成,反而讓跑步成為你的健康殺手、追求比賽成績的絆腳石。

吃太少去跑步 熱量不足下跑好幾K小心這些悲劇

熱量與能量的基本知識

不用擁有太多運動科學與營養知識背景,就能理解熱量與能量的關係﹕當你吃下食物轉化成熱量(卡路里),使身體有燃料可以燃燒,其中一部分轉化成肝醣,幫助短時間內肌肉收縮和維持血糖平衡,而這個能量能支持你繼續往前跨步。另外,如果吃太多又消耗不完,多出的熱量則轉化為脂肪組織,存於皮下或內臟周圍,造成肥胖問題。

雖然減重最重要的關鍵就是控制熱量攝取與消耗,但它並非那麼簡單。承上一段,當體內有多餘熱量會被儲存為脂肪;但當熱量不足(以下稱熱量赤字),尤其長期在熱量缺乏下跑步,累積效應可能會對你的跑步表現造成嚴重破壞。

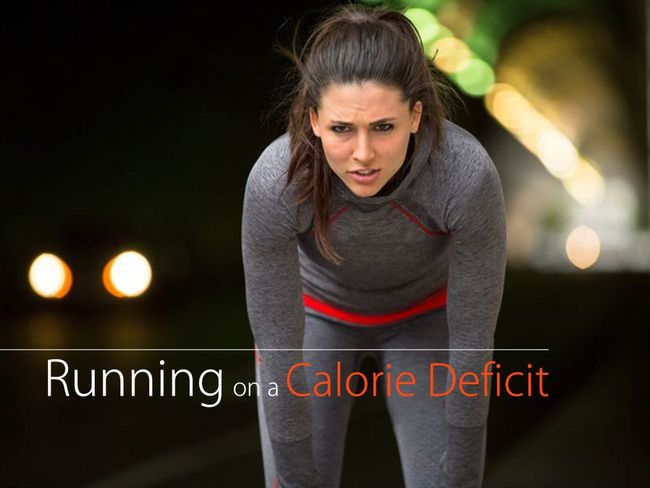

那麼到底要怎麼平衡熱量攝取和消耗呢﹖首先,可參考衛生福利部國民健康署公布的每日建議攝取熱量計算方式,幫自己算算看每天應該攝取多少熱量。肥胖者每天減少攝取500大卡熱量;或減少攝取300大卡熱量,增加體能活動多消耗200大卡,就可以每周減重約0.5公斤。要注意的是,控制體重時每天熱量攝取不可低於1200大卡。

©衛生福利部國民健康署

長期在「熱量赤字」下跑步如何影響身體

熱量赤字簡單來說就是熱量攝取小於熱量消耗,許多有減脂目標的人都會運用到這個方式。

首先要知道,碳水化合物是身體中首選的能量來源,因為它最容易獲得、也最容易轉換成能量。攝入體內的碳水化合物大多數會轉化成葡萄糖,成為跑步時的主要能量來源;不被使用的碳水化合物則儲存在肝臟和肌肉中,成為肝醣,當長時間練跑且沒有現成葡萄糖時,身體裡的肝醣將派上用場,分解成葡萄糖。

如果跑步持續較長時間,體內現成的葡萄糖和儲存的肝醣都消耗殆盡,這時身體會啟動脂肪燃燒,並將肌肉中的胺基酸轉變成能量。因此,長期的熱量赤字不僅導致肌肉流失,為了減少熱量消耗,身體也會出現「代謝適應」現象,例如新陳代謝變慢、消化速度減慢、從食物中抽取更多能量,並減少製造某些荷爾蒙…等。

當身體出現「代謝適應」現象,不只訓練時力不從心,較慢的代謝率會減緩恢復速度;此外,熱量限制通常導致必須維生素和礦物質不足,例如鐵、葉酸或維生素B12,這些都會造成貧血、疲勞;同時可能使維生素D攝取不足、雌激素和睪丸激素下降,導致骨質疏鬆,進行較激烈的訓練時可能更容易骨折。

在「熱量赤字」下跑步是什麼感覺﹖

馬拉松跑者應該都能體會過了30公里後的撞牆期是什麼感覺,在熱量赤字下跑步,你體內的能源危機就會讓你深刻感受撞牆期。

此時,因為體內沒有足夠肝醣,供給大腦的能量不足,當大腦沒有持續的葡萄糖來源,會使身體停止運動,很快地感到相當疲勞。事實上,這時身體沒有完全耗盡燃料,因為你還有體脂肪,較棘手的問題是﹕身體沒有快速而有效的能量用於跑步,而這時需要快速攝取熱量以克服那道牆。

一般來說,在馬拉松比賽中「撞牆」是非常合理的,但是你不該在簡單的10公里練跑或半馬比賽中就發生這樣的遭遇。如果有類似情形,你就知道熱量與能量的重要性了。

跑馬拉松遇到「撞牆期」非常合理,但不該在簡單的10公里練跑或半馬比賽中發生

在每天結束之前,請確保你攝入的熱量能支持健康積極的運動生活。就算想透過跑步減重,也不要犧牲了你的健康和運動表現。並且記住,把食物視為跑步時的燃料,並以合理的食物支持訓練,才能長期有效地減重同時達到成績目標。

資料來源/Runner’s World, 衛生福利部國民健康署

責任編輯/Dama

運動星球

跑者引頸期盼! Garmin Forerunner全新進化 7/26限量預購 7/29全台開賣

2022-07-21

智慧穿戴裝置領導品牌 Garmin 自 2003 年發表全球第一支 GPS 跑錶-Forerunner 錶款,迄今於全球各大指標路跑賽事常有超過 9 成覆蓋率,屢屢與頂尖運動員一同征服各大國際賽事。Garmin Forerunner 系列全新進化,推出高階跑者期待已久的「Forerunner 955太陽能高階鐵人運動錶」以及「Forerunner 255 GPS 智慧心率進階跑錶」,將於 7 月 29 日上午 11 點全台正式開賣,7 月 26 日上午 11 點起開放Garmin 官網訂購,7 月 28 日前訂購者有機會享限量好禮。

跑者引頸期盼! Garmin Forerunner全新進化 7/26限量預購 7/29全台開賣

Garmin 亞洲區行銷與業務副總經理林孟垣表示:「Garmin 透過 Firstbeat Analytics 頂尖的生理數據資料庫、精準分析訓練表現,持續為全球 6,600 萬活躍用戶在整體運動表現、訓練與健康數據分析方面提供突破性的創新技術服務,同時提供跑者Garmin 獨有的跑步科學及業界功能最完整的智慧跑錶,幫助跑者有效率突破 PB,在跑步中享受更多成就、找到更多跑的理由,三鐵、超馬、越野跑者亦能透過科學化數據,制定最佳訓練、輕鬆挺進任何賽事!」

Garmin Forerunner 系列「Forerunner 955 太陽能高階鐵人運動錶」,為業界首款搭載 Power Glass 太陽能充電鏡面的智慧跑錶,智慧手錶模式下可達 20 天續航力、GPS 模式可達 49 小時,並搭載觸控螢幕,讓跑者在切換運動模式、縮放地圖更加直覺;內建 Multi-Band GNSS 多頻定位,同時新增多項進階功能及生理狀態指標數據協助跑者制定最佳訓練,包含訓練完備程度 (Training Readiness)、即時體力量表 (Real-Time Stamina)、路線點距離 (Up Ahead)、HRV 狀態 (HRV Status) 、跑者晨報 (Morning Report)、優化每日訓練建議 (Daily Suggested Workout)、訓練狀態指標 (Training Status),以協助評估近期鍛鍊是否高效、達到巔峰或過度,藉此判斷是否達到最佳的比賽狀態。

Forerunner 955 系列也具備主要競賽工具 (Race Widget) 給予完賽時間預估及訓練建議,搭配 Garmin 跑步動態感測器或 HRM-PRO 心跳帶,可偵測步頻、步幅、垂直振幅、左右平衡觸地時間,並獲得跑步強度指標 (Running Power) ,進而精準即時調整比賽策略與配速。

Garmin推出業界首款太陽能智慧跑錶Forerunner 955

為應援多元型態跑者的各式需求,此次亦推出「Forerunner 255 GPS 智慧心率進階跑錶」,雙錶徑 (46mm/41mm) 設計各搭配 4 款潮流配色,將跑步完美融入日常生活。Forerunner 255 系列內建 Multi-Band GNSS 多頻定位,並包含 HRV狀態 (HRV Status) 、跑者晨報 (Morning Report)、每日訓練建議 (Daily Suggested Workout)、訓練狀態指標 (Training Status)、主要競賽工具 (Race Widget)、跑步強度指標 (Running Power) 等完整進階訓練功能;同時提升電池效能,智慧手錶模式下可達 14 天續航力,在 GPS 模式下可達 30 小時,輕鬆應援全馬等長距離賽事。

Forerunner 955、Forerunner 255 全系列智慧跑錶將於 7 月 29 日上午 11 點全台正式開賣,Forerunner 955 系列推出一般版及太陽能版共 4 款 2 色,建議售價 NT$16,990 元起;Forerunner 255 系列推出雙錶徑的一般版及音樂版共 8 款 6 色,建議售價 NT$10,990 元起。

Forerunner 255系列智慧跑錶推雙錶徑設計

Forerunner 955 電力續航大幅提升50% 買錶送IRONMAN 70.3賽事名額

全新「Forerunner 955 太陽能高階鐵人運動錶」為業界首款搭載 Power Glass 太陽能充電鏡面之智慧跑錶,搭配 Power Manager 電量管理系統, Forerunner 955 Solar 智慧手錶模式下可達 20 天續航力、GPS 模式可達49小時,相較前一代電力續航大幅提升 50%;首次搭載 1.3 吋觸控螢幕及按鍵雙模式操控,方便用戶於移動、縮放地圖操作時更加直覺,當進行激烈活動或特定模式下,可自訂是否關閉觸控模式;內建 Multi-Band GNSS 多頻定位系統快速精準定位,即使在嚴峻環境的高山或高樓林立的城市,也能快速掌握跑步距離及速度,紀錄每次成就軌跡,同時支援全球豐富圖資 (透過 Wi-Fi 下載全球地圖至手錶) 與路線導航,包含雪道圖、高爾夫球道圖等,清楚指引方向並記錄軌跡。

為提供跑者訓練前中後的最佳狀態評估,新增多項進階功能協助跑者制定最佳訓練,包含訓練完備程度 (Training Readiness),彙整一週內的睡眠品質、 HRV 心率變異、壓力及每日訓練負荷量等數據,迅速評估當天是否適合進行高強度訓練;即時體力量表 (Real-Time Stamina),提供當下體能狀態,方便跑者觀察體力恢復上限,進一步微調配速與出力程度,在長距離賽事中,能幫助選手掌握及配置體力避免於終點前耗盡體力、錯失最佳成績;亦有加入路線點距離 (Up Ahead) 功能,跑者可事先透過 Garmin Connect App 創建路線標示路線點或直接匯入 GPX 檔案,導航時即可快速預覽事先設定的檢查點、補水站、救護站等路線資訊,透過超前部署達到最佳表現。

同時新增多項生理狀態指標功能,包含 HRV 狀態 (HRV Status) 可追蹤跑者睡眠時心率變異值,幫助了解自身健康數據與恢復狀態;跑者晨報 (Morning Report) 每日早晨提供昨晚睡眠及恢復狀況,並提供訓練狀態與當日訓練建議;優化每日訓練建議 (Daily Suggested Workout),根據當前的訓練負荷和訓練狀態,從單日單次的訓練建議升級為未來7天的鍛鍊課表;訓練狀態指標 (Training Status) 協助評估近期鍛鍊是否高效、達到巔峰或過度,藉此判斷是否達到最佳的比賽狀態;主要競賽工具 (Race Widget) 可根據跑者當前體能狀態與賽事路線,給予完賽時間預估及訓練建議;搭配 Garmin 跑步動態感測器或 HRM-PRO 心跳帶,即可偵測步頻、步幅、垂直振幅、左右平衡觸地時間,並獲得跑步強度指標 (Running Power) ,進而即時調整比賽策略與配速。

Forerunner 955 系列支援完整全天候健康監測功能,內建多達 40 種以上室內外運動模式,搭載 Garmin Pay 支付支援信用卡及悠遊卡消費,以及音樂串流等功能,提供挑戰三鐵、超馬、越野跑的跑者最佳跑步體驗。

三鐵戰神張團畯透過Forerunner 955備賽訓練,精準了解自身消耗及恢復狀況是否達到平衡

三鐵戰神張團畯靠Forerunner 955備賽

在賽事屢屢奪冠的三鐵戰神張團畯,大方分享自己的訓練計畫:「三鐵賽事是長時間考驗選手耐力的過程,因此在賽事中掌握目前的體能狀況,以確實掌控自己比賽的節奏即變得格外的重要;透過 Forerunner 955 太陽能高階鐵人運動錶的即時體力量表 (Real-Time Stamina) 的功能,顏色及數據化的呈現,更可讓我理解自己在比賽的過程中,消耗及恢復的狀況是否在一個平衡的狀況;另一方面,太陽能充電及 Multi-Band GNSS 多頻定位也都大幅度的提升電力續航及定位準確度和速度,這讓我更能夠專心在每一次的訓練及賽事上。」

鐵人夢想家吳承泰邀跑者一起突破極限

為引導跑者跑出個人巔峰,搭配新品上市,Garmin 特別邀請鐵人夢想家吳承泰擔任教練,開設三鐵訓練專班,凡購買 Forerunner 955 系列任一跑錶,即有機會免費獲得 IRONMAN 70.3 賽事名額及參加由吳承泰教練所規劃的「Forerunner 955 x IRONMAN 70.3 三鐵訓練營」,邀請跑者一同突破極限成就超我。

吳承泰分享:「以往很多鐵人三項的選手在準備賽事時,都會以自身的體感來評估訓練狀態,包含訓練前及訓練過程,但過於依賴這樣的體感,在身體不允許的狀態來進行高強度的訓練,通常最後都是受傷的根源;透過 Forerunner 955 太陽能高階鐵人運動錶的訓練完備程度 (Training Readiness) 訓練功能,精密透過心率、呼吸及睡眠狀況等,在每一次的訓練前提供身體狀況的指標分數,讓選手們更能透過科學量化的數據來評估是否適合進行該次的訓練課表,以減少受傷發生的機會,也能更有效的達到訓練品質。」*活動詳細報名資訊,請洽官網

Garmin特別邀請鐵人夢想家吳承泰擔任「Forerunner 955 x IRONMAN 70.3 三鐵訓練營」教練

Forerunner 255兩週不斷電 買錶送限量跑鞋255雙

為助更多跑者提升訓練成效、獲得更多成就及樂趣,Garmin 全新升級推出「Forerunner 255 GPS 智慧心率進階跑錶」,搭配 Power Manager 電量管理系統,智慧手錶模式下可達 14 天續航力,在 GPS 模式下可達 30 小時,輕鬆應援全馬等長距離賽事。Forerunner 255 系列智慧跑錶搭載 Multi-Band GNSS 多頻定位,並包含 HRV 狀態 (HRV Status) 、跑者晨報 (Morning Report)、每日訓練建議 (Daily Suggested Workout)、訓練狀態指標 (Training Status)、主要競賽工具 (Race Widget)、跑步強度指標 (Running Power)等完整進階訓練功能;內建超過 30 種運動模式,包含三鐵、越野跑、自行車及各項室內外運動,進而有效提升訓練效率,成為最懂你的陪跑教練。

為提供跑者更多潮流選擇,Forerunner 255 系列智慧跑錶共推出兩款錶徑,分別為 46mm 的 Forerunner 255,以及 41mm 的 Forerunner 255S,共 8 款 6 色,並推出音樂版本。全系列支援完整全天候健康監測功能,音樂版可下載多達 500 首歌曲,並支援第三方音樂串流平台 Spotify、KKbox、MyMusic 音樂清單播放,搭載 Garmin Pay 行動支付,支援信用卡及悠遊卡消費、來電訊息等各種智慧通知,暢跑時亦能享受便利的科技生活。

歡慶Forerunner 255上市,Garmin推出「買錶送鞋預購活動」、「Forerunner 255 練一夏揪團跑」

Garmin 推出「買錶送鞋預購活動」,凡於 7 月 26 日上午 11 點至 7 月 28 日止,於 Garmin 官網訂購 Forerunner 255 系列音樂版智慧跑錶任一錶款,即可獲得 Mizuno 跑鞋乙雙 (限量 255 雙)。另外,凡購買 Forerunner 255 系列任一跑錶,即有機會免費報名參加於 9 月進行為期 4 週的「Forerunner 255 練一夏揪團跑」活動,將由台北、新竹、台中、高雄四地的專業 GRC Coach 帶領進行,包含早餐跑、旅跑、肌力訓練及圖形跑等各式主題,幫助跑者以有趣的科學化訓練,循序漸進養成跑步習慣、找到更多跑步的理由。 *活動詳細報名資訊,請洽官網

資料來源/Garmin

責任編輯/Dama

運動星球

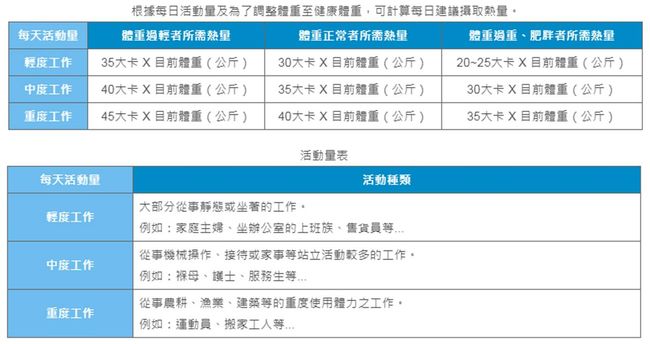

美國超馬教練Danny Dreyer 丹尼‧爵爾:用氣功來跑步

2016-05-26

你有聽過氣功跑步嗎?你知道跑步其實不只是針對身體的訓練,還可以幫助心靈達到平衡效果嗎?運動星球在第一時間,搶先採訪到關於丹尼‧爵爾的氣功跑步小秘訣,一起來看看!

Danny Dreyer 丹尼‧爵爾

擁有二分之一的華人血統超馬教練 丹尼.爵爾,學習太極拳近20年,並且把「氣」的原理運用到跑/走等運動的訓練內容中,3月25日至3月27日來台舉辦連續三場的運動系列講座,親臨主講並現場示範結合氣功的跑步技巧,與國內同好分享創新的運動訓練方法,一起愉悅的享受跑步。他也是前全美排名超馬選手,在全球設立工作坊並提供各種跑步比賽與活動相關課程,長期巡迴各地為跑者們演講,曾受CNN、NBC、與探索頻道等媒體專訪,也曾是跑者世界、跑步時代雜誌的封面人物。

氣功跑步,光從字義上面看好似一個相當專業的名詞,但實際上是強調身心靈平衡,透過姿態觀想焦點,放鬆緊張的肌肉、調整不當的姿勢,讓你能以最有效率且不會受傷的方式,享受愉快的氣功跑步人生。

在開始練氣功以前,爵爾教練就已經擁有25年的跑步資歷了。在遇到他的太極拳導師前,也曾有一度想要放棄跑步的念頭,因為當時的他經常遇到能力很強的田徑選手,但觀看他們訓練的過程,爵爾始終想不透到底為什麼他們能跑得這麼快?!同時也認為自己肯定無法做到。直到他開始學習太極拳,發現氣功這個東西是一個非常深奧且具有強烈的心靈意義。於是他開始認真思考,該如何將氣功和跑步做結合,讓我們都能從心開始跑步,而不單只是用強硬的身體去做訓練。

Danny Dreyer丹尼‧爵爾教練

氣功跑步,從丹田開始

在氣功跑法中的首先重點是,要將身體對直,才能勇往直前。然而這樣的方法不僅能運用在跑步上,如果你還不懂怎麼開始運動,其實可以先從生活開始學習。

在日常生活裡,不管做任何事都需要運用到丹田及核心。當你在與別人談話時,除了要注意對方的話語,還要適度讓自己放鬆。就像是一個陰陽的概念,陰是內縮,所以必須是把別人的話吸收進來,而不單只是我們聽到他講了什麼。

例如在擁抱的時候,大部分人習慣將對方抱過來,但爵爾教練則是習慣將別人帶過來,這就是一種有沒有使用對直原則的概念。即使只是一般的提東西、握手、開車…等,也都必須運用到核心的力量。他認為跑步或健走不只是運動,更是生活中的一部分。從運動中學習如何利用能量把它運用在生活當中與人的相處上,也是另一種更深層的含意。

氣功跑步,從丹田開始

運用原則,感受成果

丹尼教練也將上述的原則,運用在對於自己的訓練與家人和朋友身上。因為了解,所以使他能一直有動力地跑下去,而不只是像個目標一樣,非要逼著自己要做到什麼不可。他甚至發現,如果堅持遵守這些原則去進行,結果呈現遠比自己想像的要好太多了。

然而氣功跑步本身的重點,不在於跑步的成績要多好,而是去運用原則,讓自己的身體放鬆、前傾、對直,調整身體的狀況,自然而然,就會明顯感受到自己在跑步的速度上,有了顯卓的進步。

逐漸感受自己的進步

關於核心肌群

在許多書上或是教練口中總會提到關於核心肌群的訓練,我們總認為一定要有強健的核心肌群,運動才能更穩定,更長久。但爵爾教練說:「有強健的核心的肌群,不代表就能做到對直的姿勢,相反來說,有好的對直姿勢,核心肌群就會用更好的方式去運作,自然而然,就能跑得更遠更長了。」所以即使有強大的核心肌群,但若姿勢不正確、不對直,這些肌力依然發揮不出功能。

關於骨盆前傾

許多人由於長期坐著的關係,常有骨盆前傾的問題。若要矯正此問題,醫師或治療師最常建議我們做有關於骨盆矯正的動作。但是爵爾教練認為,並不是每個人運動前都非要矯正骨盆的問題,如果身體姿勢正確,一樣能跑得很好。當你在跑的時候,身體只需一點點傾斜,讓重力作為主要向前推的力量,想像自己快要跌倒時的感覺,把腳抬起來,自然而然就不會只單用腿的力量在跑步。這樣不只是讓自己跑得更輕鬆,同時骨盆前傾的問題也能一併得到解決。

用重力作為向前推的力量